Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno

toglieva gli animai che sono in terra

da le fatiche loro, ed io sol uno

m’apparecchiava a sostener la guerra

si del cammino e si della pietate,

che ritrarrà la mente che non erra.

О Muse, о alto ingegno, or m’aiutate,

о mente che scrivesti ciò ch’io vidi,

qui si parrà la tua nobilitate.

День потухал. На землю сумрак лег,

Людей труда к покою призывая.

Лишь я один покойным быть не мог,

Путь трудный, утомительный свершая.

Все то, что предстояло мне вперед —

Страдания и обаянье рая, —

То в памяти навеки не умрет……

О, музы, о святое вдохновенье!

Теперь вы мой единственный оплот!

Данте, «Ад», песнь вторая[1]

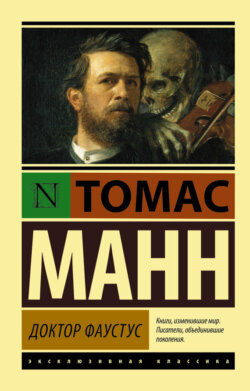

Thomas Mann

DOKTOR FAUSTUS

Печатается с разрешения издательства S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

© Thomas Mann, 1947

© Перевод. Н. Ман, наследники, 2014

© Перевод. С. Апт, наследники, 2014

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

I

Cо всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о жизни Адриана Леверкюна, этой первой и, так сказать, предварительной биографии дорогого мне человека и гениального музыканта, с которым столь беспощадно обошлась судьба, высоко его вознесшая и затем низринувшая в бездну, я и предпосылаю несколько слов о себе и своих житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу. Единственным моим побуждением была мысль, что читатель, вернее, будущий читатель, ибо в настоящее время нельзя и думать о том, чтобы моя рукопись увидела свет, если только чудом она не окажется за стенами осажденной «крепости Европы» и там хоть отчасти приоткроет темную тайну нашего одиночества… Но лучше начну сначала: только в предположении, что читатель захочет узнать, кто же это пишет об Адриане Леверкюне, я предпосылаю его биографии несколько слов о самом себе – не без боязни, конечно, вселить в читателя сомнение, в надежные ли руки он попал. Иными словами, посильна ли человеку моего склада эта задача, задача, на выполнение которой меня подвигло скорее сердце, нежели право духовного сродства?

Перечитав эти строки, я уловил в них какую-то затрудненность дыхания, беспокойство, столь характерное для душевного состояния, в котором я нахожусь ныне, 23 мая anno 1943, через два года после смерти Леверкюна (вернее, через два года после того, как из темной ночи он перешел в ночь беспросветную), собираясь приступить здесь, в маленьком своем кабинете в городе Фрейзинге на Изаре, к жизнеописанию моего с миром почившего – о, если бы так! – несчастного друга. Да, нелегко у меня на душе, ибо настойчивая тяга к сообщительности – увы! – парализуется страхом сказать нечто не подлежащее огласке.

Я человек уравновешенный, по натуре здоровый, что называется, хорошо темперированный, словом, приверженный гармонии и разуму, по роду занятий я ученый, conjuratus[2] «латинского воинства», не вовсе чуждый искусству (играю на viola d’amore[3]), но отношения мои с музами носят скорее академический характер, и сам я рассматриваю себя как преемника немецких гуманистов эпохи «Писем темных людей», Рейхлина, Крота из Дорнгейма, Муциана и Эобана Гесса. Демонического начала, хотя я отнюдь не собираюсь отрицать его влияния на человеческую жизнь, я всегда чурался, инстинктивно его избегал, не чувствуя ни малейшей склонности отважно спускаться к силам тьмы или самонадеянно вызывать их из бездны, а если волею судеб они порой искушали меня, я им и пальца не протягивал. Этому своему убеждению я приносил немало жертв, идеальных и меркантильно-житейских, – так, я без малейших колебаний до срока отказался от любезной моему сердцу педагогической деятельности, как только понял, что она не идет в ногу с запросами и духом нашего исторического развития. В этом смысле я собой доволен. Но такая решительность, или, если угодно, ограниченность моей натуры, тем более заставляет меня сомневаться, по плечу ли мне тот урок, который я себе задал.

Не успел я взяться за перо, как с него уже сбежало слово, втайне смутившее меня, слово «гениальность». Я говорил о музыкальном гении моего покойного друга. Впрочем, слово «гений», хотя и сверхмерное, все же обладает благородным, гармоническим, по-человечески здравым звучанием, и поскольку я, обыкновенный человек, и в мыслях не имею считать себя причастным к этим высоким сферам или исполненным divinis influxibus ex alto[4], то у меня, собственно, нет разумного повода страшиться этого слова, как нет причины страшиться благоговейно, радостно и почтительно говорить о гениальности. Похоже, что так. И тем не менее нельзя отрицать, да это никогда и не отрицалось, что в сияющей сфере гения тревожно соприсутствует демоническое начало, противное разуму, что существует ужасающая связь между гением и темным царством и, наконец, что именно поэтому эпитеты, которые я старался к нему приложить: «благородный», «здравый», «гармонический», – не совсем подходящие эпитеты, даже когда – с болью решаюсь я на такое разграничение – речь идет о чистой, неподдельной гениальности, которою Господь Бог благословил (или покарал?) человека, а не о гениальности гибельной и порочной, о грешном, противоестественном сжигании своих талантов, о мерзостном выполнении богопротивной сделки…

Тут меня останавливает неприятное чувство, что я допустил некую артистическую промашку. Сам Адриан, уж конечно, бы не потерпел, чтобы, ну, скажем, в симфонии так преждевременно зазвучала эта тема. У него она проступила бы разве что потаенно, почти неощутимо, словно издалека. Впрочем, возможно, то, что сорвалось у меня с языка, воспримется читателем как нечто туманное, как сомнительный намек, и только я один в этом усматриваю грубую и непростительную нескромность. Человеку моего склада кажется трудным, едва ли не фривольным подойти к предмету, который ему дороже жизни, который переполняет всю его душу, с рассудочно-игровой расчетливостью компонующего художника. Потому-то я раньше времени и заговорил о различии между просветленным и непросветленным гением, различии, которое я отметил лишь затем, чтобы тут же в нем усомниться. И правда, пережитое заставило меня так напряженно, так неотступно размышлять над этой проблемой, что временами, к ужасу моему, мне начинало казаться, будто меня самого выносит за пределы предуказанной мне ограниченной сферы и я недозволенным образом превышаю уровень своих природных способностей…

Но обрываю и этот ход мысли, так как вспомнил, что заговорил-то я о гении и о его бесспорной причастности демоническому началу лишь затем, чтобы объяснить, почему я сомневаюсь, обладаю ли я необходимыми данными для разрешения предстоящей мне задачи. Рассеять мои сомнения может только один успокоительный довод. Мне было суждено долгие годы прожить в доверительной близости с гениальным человеком, с героем этих моих записей, знать его с детства, быть свидетелем его становления, его судьбы и в скромной роли помощника даже участвовать в его творчестве. Либретто для задорной юношеской оперы Леверкюна по комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви» написано мною, да и текст к гротескной оперной сюите «Gesta Romanorum»[5] и к оратории «Откровение Святого Иоанна Богослова» составлен с моей помощью и отчасти по моему почину. Вдобавок я обладатель бесценных записей, которые покойный мне, а не кому другому, завещал еще в добром здравии или, вернее, в юридически неоспоримом, относительно добром здравии; на эти записи я и буду опираться в своем повествовании и даже вставлять в него обдуманно выбранные из них отрывки. Но первейшим и решающим моим оправданием, если не перед людьми, так перед Богом, было и осталось то, что я любил его – с ужасом и нежностью, с состраданием и беззаветным восторгом, при этом нимало не заботясь о том, отвечает ли он хоть сколько-нибудь на мою любовь.

О нет, он не отвечал на нее. Если он и завещал мне наброски своих композиций и дневники, то это свидетельствовало лишь о его дружелюбно-трезвом ко мне отношении, я почти готов сказать: о милостивой и для меня, несомненно, почетной вере в мою добропорядочность, преданность и корректность. Но любить? Кого же любил этот человек? В свое время женщину, пожалуй. В конце жизни ребенка. И еще, быть может, обаятельного вертопраха, которого он, не потому ли, что к нему привязался, прогнал от себя. И прогнал в смерть. Кому он открыл свое сердце или доступ в свою жизнь? Этого с ним не случалось. Беззаветную преданность Адриан принимал, – я в этом убежден, – подчас вовсе ее не замечая. Его безразличие было так велико, что он едва отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг, в какой компании он находится, и так далее. Лишь в самых редких случаях он называл своего собеседника по имени, и это заставляет думать, что он просто не знал его имени, хотя собеседник имел все основания предполагать противное. Одиночество Адриана я бы сравнил с пропастью, в которой беззвучно и бесследно гибли чувства, пробужденные им в людских сердцах. Вокруг него царила стужа, и как тяжко стало мне, когда, написав это слово, я вспомнил, что он сам однажды употребил его, и в какой страшной связи! Жизнь и постижение ее наделяют отдельные вокабулы оттенком, вовсе чуждым их будничному смыслу, грозным нимбом, невидимым тому, кто хоть однажды с ними не столкнулся в их самом страшном значении.

II

Я зовусь Серенус Цейтблом, доктор философии. Мне самому странно столь запоздалое представление, но ход моего рассказа мне не позволил сделать это раньше. Возраст мой – шестьдесят лет, ибо я родился в 1883 году (первым из четырех детей у моих отца и матери) в Кайзерсашерне на Заале, в округе Мерзебург; там провел свои школьные годы и Леверкюн, посему я воздержусь от описания нашего городка до той страницы, когда начну о них рассказывать. Поскольку мой жизненный путь неоднократно переплетался с жизненным путем великого композитора, то о том и о другом, пожалуй, лучше рассказывать слитно, дабы не забегать вперед, а в эту ошибку легко впадает каждый, у кого много накопилось на сердце.

Здесь замечу только, что я родился в семье, принадлежавшей к весьма скромному кругу бюргерства, к людям, так сказать, полуобразованным. Отец мой, Вольгемут Цейтблом, был аптекарь, считавшийся лучшим в городе. В Кайзерсашерне имелось еще одно фармацевтическое заведение, но оно не пользовалось таким уважением и доверием горожан, как цейтбломовская аптека «Благие посланцы», и с трудом выдерживало конкуренцию. Наша семья принадлежала к маленькой католической общине Кайзерсашерна, основную часть населения которого составляли лютеране; моя мать была набожною прихожанкой, усердно выполнявшей религиозные обряды, тогда как отец, вероятно, за недосугом, относился к ним спустя рукава, хотя всегда и во всем поддерживал своих единоверцев, полагая, что такая солидарность имеет политическое значение. Примечательно, что у нас в гостиной, помещавшейся над лабораторией и аптекой, частенько сиживал не только наш духовник, церковный советник Цвиллинг, но и городской раввин, доктор Карлебах – гость навряд ли мыслимый в протестантских домах. Внешне представитель римской церкви был куда более привлекателен. Но у меня осталось впечатление, вероятно, основанное на словах отца, что низкорослый и длиннобородый талмудист, никогда не снимавший ермолки, ученостью и остротою религиозной мысли значительно превосходил своего коллегу-иноверца. Может быть, эти юношеские воспоминания да еще острая восприимчивость еврейских кругов к творчеству Леверкюна и побудили меня не согласиться с позицией, занятой нашим фюрером и его паладинами в отношении евреев, что, собственно, и заставило меня отказаться от педагогической деятельности. Конечно, мне приходилось сталкиваться и с совсем другими представителями этого племени, – взять, к примеру, хотя бы культурфилософа Брейзахера из Мюнхена, о крайне неприятных чертах которого я не премину сказать в свое время.

Что касается моей принадлежности к римской церкви, то таковая, конечно, сформировала и до известной степени определила мое сознание, хотя колорит католической культуры никогда не вступал в противоречие с моим гуманистическим мировоззрением, с моей любовью, как говорили в старину, к «прекрасному в искусстве и в жизни». Оба эти элемента отлично во мне уживались, что, впрочем, неудивительно, ибо я вырос в стенах старинного города, исторические традиции и архитектурный облик которого сложились во времена церковного единства. Правда, Кайзерсашерн расположен в исконном краю лютеранства, в самой его сердцевине, среди таких городов, как Эйслебен, Виттенберг, Кведлинбург, Гримма, Вольфенбюттель и Эйзенах, что, в свою очередь, проливает свет на внутреннюю жизнь лютеранина Леверкюна и отчасти объясняет его поступление на богословский факультет. Реформацию можно сравнить с мостом, перекинутым из схоластических времен в наш век свободного мышления, но также из нашего времени в глубь Средневековья, пожалуй, в еще большую глубь сравнительно с не затронутой расколом христианско-католической традицией светлой любви к просвещению. Во всяком случае, я чувствую себя как дома в той золотой сфере, где Пресвятую Богородицу зовут «Jovis alma parens»[6].

Чтобы еще немного дополнить необходимейшие сведения о моей vita[7], замечу только, что родители дали мне возможность посещать гимназию, ту самую, где, двумя классами младше, учился и Адриан. Она была основана во второй половине пятнадцатого века и до самого последнего времени именовалась «Школой братьев убогой жизни». Отказаться от этого наименования ее заставил только стыд перед его архаическим и, для современного уха, несколько смешным звучанием: теперь она по имени соседней церкви зовется гимназией Св. Бонифация. Окончив ее в начале нынешнего столетия, я без малейшего колебания отдался изучению древних языков, к которым чувствовал влечение еще на школьной скамье и которыми последовательно занимался в Гисенском, Иенском и Лейпцигском университетах, а с 1904 по 1905год, не случайно, еще и в Галле, где тогда учился Адриан Леверкюн.

Здесь я не могу отказать себе в удовольствии обронить хотя бы мимоходом несколько слов о внутренней почти таинственной связи классико-филологических интересов с любовью к красоте и разуму человеческому – связи, заявляющей о себе уже в том, что ученых-античников называют гуманитариями, но главное в том, что внутреннее родство языковой культуры и гуманитарных знаний венчается идеей воспитания, призвание педагога как-то само собой вытекает из приверженности к классической филологии. Человек, занимающийся естественноисторическими реалиями, может, конечно, быть учителем, но никогда не станет воспитателем в том смысле и в той степени, как некто, посвятивший себя изящной словесности. Да и язык звуков (если позволительно так именовать музыку), быть может, более проникновенный, но странно нечленораздельный, не кажется мне относящимся к педагогической гуманитарной сфере, хотя мне, конечно, известно, что музыка играла подсобную роль в воспитании эллинов и в общественной жизни древнегреческих городов. Несмотря на всю логически-нравственную суровость, которой ей угодно прикрываться, музыка, как мне представляется, все же причастна миру духов, и я не поручусь за полную ее благонадежность в делах человеческого разума и человеческого достоинства. А что я вопреки сказанному всем сердцем ей предан – одно из благих или пагубных противоречий, неотъемлемых от природы человека.

Опять я позволил себе отступление. Впрочем, пожалуй, что и нет: ведь вопрос, можно ли провести четкую грань между наставнически-благородным духовным миром и этим миром духов, имеет прямое, – увы! – даже слишком прямое отношение к этим моим записям. Да и существует ли вообще такая область человеческого, пусть наисветлейшая, наидостойнейшая, которая была бы вовсе не доступна влиянию темных сил, более того, не нуждалась бы в оплодотворяющем соприкосновении с ними? Мысль эта, не вовсе чуждая и человеку, отнюдь не тяготеющему к демонизму, стала приходить мне на ум еще во время моего полуторагодичного путешествия по Италии и Греции, которое мне дали возможность совершить мои добрые родители, едва только я сдал государственный экзамен. Глядя с высоты Акрополя на Священную дорогу, по которой проходили участники мистерий с шафрановой повязкой на лбу и с именем Вакха на устах, и позднее, когда я стоял на месте посвящения в таинства близ Эвбулея на краю Плутонова ущелья, под нависающими скалами, я смутно проникся чувством, которое мы зовем полнотою жизни, чувством, побудившим олимпийское эллинство преклоняться перед богами земных глубин. Впоследствии я не раз говорил с кафедры своим ученикам из выпускного класса, что истинная культура – это благочестивое, гармоничное, я бы даже сказал, примиряющее приобщение темных сил к культу богов-олимпийцев.

По возвращении двадцатипятилетний путешественник получил должность в гимназии своего родного города – иными словами, в той самой школе, которая дала ему первые зачатки знаний. Я преподавал там в младших классах латынь, греческий, а также историю, но уже в 1914 году перешел в баварское школьное ведомство и обосновался во Фрейзинге, ставшем с тех пор моим постоянным местом жительства, в качестве учителя гимназии и доцента богословской академии, чтобы в продолжение двух десятилетий с удовлетворением трудиться на поприще истории и филологии.

Несмотря на свой юный возраст, едва определившись на должность в Кайзерсашерне, я женился. Любовь к порядку и желание честно, по-хорошему начать самостоятельную жизнь подвигли меня на этот шаг. Елена, урожденная Ойльгафен, моя дорогая жена, которая и сейчас обо мне печется, была дочерью моего старшего коллеги по должности и по факультету из Цвиккау в Саксонском королевстве, и, не боясь вызвать усмешку читателя, я признаюсь, что имя милой, свеженькой девушки – Елена, это любезное мне звукосочетание, сыграло не последнюю роль в моем выборе. Елена! Трудно устоять перед освященной преданием прелестью этого имени, даже если внешность той, что зовется Еленой, лишь по-бюргерски скромно отвечает его высоким запросам – да и то лишь на краткий срок, покуда не поблекло ее юное цветение. Нашу дочь, давно уже вышедшую замуж за отличного человека, прокуриста в регенсбургском филиале Баварского кредитного банка, мы тоже назвали Еленой. Кроме нее, моя дорогая жена подарила мне еще двух сыновей, так что я, как то и подобает смертному, познал радости и горести отцовства, впрочем, не слишком бурные. Должен признаться, что в моих детях не было ничего из ряда вон выходящего. Ни в какое сравнение с чудно красивым мальчиком Непомуком Шнейдевейном, племянником Адриана и утехой его последних лет, они, конечно, идти не могли, я первый готов это утверждать. В настоящее время оба моих сына – один на гражданском поприще, другой в вооруженных силах империи – служат своему фюреру, и так как мое критическое отношение к власть имущим в моем отечестве создало вокруг меня своего рода пустоту, то и связь обоих молодых людей с отчим домом заметно ослабела.

III

Леверкюны были родом искусных ремесленников и зажиточных земледельцев, процветавшим в Шмалькальденском округе да еще в Саксонской провинции на берегах Заале. Прямые предки Адриана на протяжении многих поколений владели хутором Бюхель в приходе Обервейлер, неподалеку от железнодорожной станции Вейсенфельз, – всего в сорока пяти минутах езды от Кайзерсашерна, – от которой дальше приходилось добираться уже на лошадях. Хозяева такого хутора, как Бюхель, с его пятьюдесятью моргенами пахотной земли, лугами, лесными угодьями и поместительным деревянным домом на каменном фундаменте, по справедливости считались богатеями. Вместе с овинами и скотным двором усадьба образовывала четырехугольник, в середине которого – никогда мне ее не забыть! – росла могучая старая липа, в июне месяце вся покрывавшаяся пахучими цветами и, как кольцом, окруженная зеленой скамейкою. Прекрасное это дерево мешало движению подвод во дворе, и я слышал, будто каждый старший сын в молодые годы упрашивал отца срубить его, но лишь затем, чтобы позднее, в качестве хозяина, его же защищать от злокозненных умыслов наследника.

Как часто, должно быть, играл и потом засыпал в тени старой липы маленький Адриан, второй сын Ионатана и Эльсбеты Леверкюн, родившийся в 1885 году в одной из верхних комнат бюхельского дома в пору, когда только-только зацвели деревья. Брат Георг, теперь, без сомнения, хозяин хутора, был на пять лет старше его. Сестра, Урсель, появилась на свет через такой же промежуток времени после Адриана.

В Кайзерсашерне у Леверкюнов был обширный круг друзей и знакомых, к которому принадлежали и мои родители; более того, между нашими семьями издавна существовали наисердечнейшие отношения, и в теплое время года мы все нередко проводили воскресные дни на хуторе, где фрау Леверкюн закармливала нас, горожан, чудесной деревенской снедью: на славу пропеченным хлебом с необыкновенно вкусным маслом, золотистым сотовым медом, душистой клубникой со сливками, кислым молоком из синих кувшинов, посыпанным сахаром и черными сухарными крошками. Когда Адриан, или Адри, как его называли домашние, был еще совсем маленьким мальчиком, хозяином хутора считался его дед, хотя всем уже давно заправляло младшее поколение и участие старика в хозяйстве сводилось лишь к тому, что он, – впрочем, всегда почтительно выслушиваемый, – шамкая беззубым ртом, пускался за ужином в пространные деловые рассуждения. Образы Адрианова деда и бабки, скончавшихся почти одновременно, стерлись в моей памяти. Зато тем яснее стоят перед моими глазами образы Ионатана и Эльсбеты Леверкюн. Речь здесь идет, конечно, не о застывших образах: за мои школьные и студенческие годы они под неустанным, хотя как будто и незаметным воздействием времени из молодых и сильных превратились в пожилых и утомленных людей.

Ионатан Леверкюн был немец в лучшем смысле слова, тип, который ныне едва ли встретишь в наших городах и уж подавно не встретишь среди тех, что во всем мире с таким удручающим буйством представляют наш народ. Черты его, прочно сохраненные сельской жизнью, казалось, были вычеканены в далеком прошлом и в наши дни перешли из времен, предшествовавших Тридцатилетней войне. Так думалось мне, когда я, подрастая, смотрел на него глазами, понемногу научавшимися видеть. Пепельные, всегда спутанные, не по моде длинные волосы Ионатана Леверкюна ниспадали на затылок и на выпуклый лоб с проступающими жилками на висках, возле маленьких, красивой формы ушей переходили в кудрявую окладистую бороду, белокурые завитки которой плотно покрывали скулы, подбородок и углубление под нижней губой. Эта губа сильно и как-то округло выпячивалась из-под свисающих усов, и на ней играла улыбка, приятно сочетаясь с чуть робким и каким-то углубленным взглядом голубых глаз. Линия носа у него была тонкая и красиво изогнутая; на щеках, скорее худощавых, там, где их не скрывала борода, голубели небольшие впадины. Жилистую его шею редко стеснял воротничок – Ионатан не любил общепринятой городской одежды, да она и не шла к нему, особенно к его рукам, к сильной, загорелой, сухой и немного веснушчатой руке, которою он сжимал набалдашник трости, когда мирские дела вынуждали его отправляться в деревню.

По дымке усталости, подернувшей его взгляд, по нежной прозрачности висков опытный врач сразу бы определил, что Ионатан Леверкюн подвержен мигреням. Так это и было на самом деле. Впрочем, мигрень случалась с ним редко, не чаще одного раза в месяц, разве что на несколько часов, да и то она не нарушала обычного распорядка его трудового дня. Он любил курить трубку, недлинную фарфоровую трубку с крышечкой, и ее своеобразный крепкий запах – куда более приятный, чем застоявшийся дым сигар или папирос, – насквозь пропитывал воздух в нижних комнатах леверкюновского дома, а также любил на ночь выпить кружку мерзебургского пива. В зимние вечера, когда все его достояние покоилось под снежной пеленою, он частенько читал – преимущественно огромную, доставшуюся ему от отца Библию в тисненой свиной коже и с кожаными застежками, отпечатанную с герцогского соизволения в 1700 году в Брауншвейге и содержавшую не только глубокомысленные введения и примечания на полях доктора Мартина Лютера, но еще и всевозможные назидательные выводы, locos parallelos[8] и стихотворные толкования каждой главы Писания, принадлежащие перу господина Давида фон Швейница. По преданию, в достоверности которого никто из Леверкюнов не сомневался, эта фамильная Библия некогда принадлежала той самой брауншвейг-вольфенбюттельской принцессе, что вышла замуж за сына Петра Великого. Согласно этому же преданию, она сумела искусно инсценировать свою смерть и бежала из России на остров Мартинику, где сочеталась браком с каким-то французом чуть ли не в час своих «похорон». Адриан, до страсти любивший все смешное, в зрелые годы вместе со мною потешался над этой историей, которую отец рассказывал, подняв глаза от книги и глядя в пространство своим мягким, глубоким взглядом, после чего, нимало не смущенный довольно-таки скандалезной судьбой их семейной реликвии, вновь углублялся в стихотворные комментарии господина фон Швейница или «Мудрые Соломоновы назидания правителям».

Ионатан читал не только духовные книги, но и другого рода сочинения, несомненно, свидетельствовавшие о его склонности «предаваться размышлениям о праэлементах»: я имею в виду его занятия – в весьма умеренных, конечно, масштабах и с привлечением самых скромных пособий – естествознанием, биологией, а также физикой и опытной химией, для чего моему отцу случалось ссужать его необходимейшими материалами из своей лаборатории. К несколько устарелому и сомнительному определению его занятий я прибег потому, что в них был какой-то мистический привкус, нечто в былые времена считавшееся чуть ли не колдовством. Здесь я должен заметить, что недоверие религиозно-спиритуалистической эпохи к растущей страсти проникнуть в тайны природы мне было всегда понятно. Благочестие видело в этом панибратское заигрывание со сферой подзапретного, не говоря уже о том, что Божье творение (природа и жизнь) становилось таким образом чем-то морально подозрительным. Сама природа так избыточно полна порождений, готовых вот-вот переплеснуться в колдовство, двусмысленных причуд, завуалированных, неопределенных намеков, что исследование ее не может не представляться смиренному благочестию дерзостным нарушением того, что подобает человеку.

Когда отец Адриана по вечерам раскрывал книги с цветными иллюстрациями, рассказывающими об экзотических мотыльках и морских животных, мы, то есть оба его сына, я, а иногда и фрау Леверкюн, заглядывали в них через спинку его вольтеровского кресла, следя, как он водит указательным пальцем по изображениям этих диковин: сияющих всеми красками палитры, темными и ярчайшими, выточенных с изысканнейшим вкусом славного ювелира и разукрашенных прелестным узором тропических бабочек и насекомых, что в своей фантастически преувеличенной красоте проживают эфемерно краткую жизнь. Иные из них слывут у туземцев злыми духами, приносящими малярию. Дивная окраска, сказочно прекрасная лазурь, которою они сияют, поучал нас Ионатан, вовсе не настоящий их цвет, ибо он возникает благодаря мельчайшим буграм и желобкам, испещряющим чешуйчатый покров их крылышек, – сложнейшей призматической микроструктуре, искусно преломляющей световые лучи и бо́льшую их часть поглощающей, в результате чего наш глаз воспринимает одну лишь светозарную голубизну.

– Смотри-ка, – я как сейчас слышу эти слова фрау Леверкюн, – выходит, это все обман?

– А небесную синеву ты тоже назовешь обманом? – возразил муж, взглянув в ее сторону. – Ведь никто не знает, из каких красок она составлена.

Право же, когда я это пишу, мне начинает казаться, что я все еще стою с фрау Эльсбетой, Георгом и Адрианом за креслом отца и слежу за движением его указательного пальца. На картинке изображены стеклокрылые бабочки; их крылышки, вовсе лишенные чешуек, кажутся нежно-стеклянными, чуть подернутыми сетью темных прожилок. Такая бабочка, в прозрачной своей наготе вьющаяся под сумеречными кронами дерев, зовется Hetaera esmeralda. На крылышках у нее только один красочный блик – лилово-розовый, и этот блик, единственно видимое на невидимом созданьице, в полете делает ее похожей на подхваченный ветром лепесток. Была там еще и листовидная бабочка; ее крылышки сверху блещут полнозвучной триадой красок, с нижней же стороны дьявольски точно воспроизводят древесный лист не только формой и прожилками, но еще и скрупулезным повторением мелких шероховатостей, даже будто бы капельками росы или бородавками грибка. В ветвях дерева это лукавое существо, стоит лишь ему высоко поднять крылышки, так полно сливается с листвою, что его не отыскать и самому алчному врагу.

Ионатан небезуспешно пытался передать нам свою растроганность такой утонченной мимикрией, повторяющей все – вплоть до мельчайшей ущербленности. «Ну как этого достигла бессловесная тварь? – спрашивал он. – Как через нее достигла этого природа? Ведь невозможно предположить, что неразумное созданье расчетливо и обдуманно усвоило столь хитрый прием. Но природа, та точно знает свой листок, знает не только все его совершенство, но и все его изъяны и заурядные недостатки; вот ей и вздумалось с лукавым дружелюбием повторить его совсем в другой сфере – на нижней стороне крыльев мотылька, чтобы оставить в дураках другие свои создания. Но почему именно этому существу даровано коварное преимущество? Если ему на пользу в неподвижном состоянии быть точь-в-точь древесным листком, то какая же в этом польза для голодных его преследователей – ящериц, птиц и пауков, которым он предназначен в пищу? Они глаза себе проглядят, а его все равно не обнаружат. Я спрашиваю вас, чтобы вы не успели спросить меня».

Пусть эта бабочка для самозащиты становится невидимой, но достаточно перевернуть несколько страниц в книге Ионатана Леверкюна, и мы уже знакомимся с другими, которые достигают той же самой цели броской, более того – навязчивой видимостью. Это бабочки не только очень крупные, но и избыточно роскошно окрашенные да еще покрытые богатейшим узором. Они, как пояснял папаша Леверкюн, с хвастливой медлительностью летают в своем вызывающем наряде; но эту медлительность никак не назовешь дерзкой, скорее, есть в ней что-то унылое, ибо ни одно живое существо – ни обезьяна, ни птица, ни ящерица – даже не взглянет им вслед. Почему так? Да потому, что они мразь. И об этом они оповещают яркой своей красотою и медлительностью полета. Сок такой бабочки до того зловонен, до того отвратителен на вкус, что если какая-нибудь тварь по ошибке или в надежде полакомиться схватит ее, то тут же со злобным отвращением выплюнет свою добычу. Мерзость их в природе общеизвестна, и они, не таясь и не прячась, существуют в безопасности – в печальной безопасности. Во всяком случае, мы, стоя за креслом Ионатана, мысленно спрашивали себя, нет ли в этой безопасности какого-то обидного бесчестья и можно ли ее считать счастливой. Ведь к чему все это привело? К тому, что другие породы бабочек коварно нарядились в такие же роскошные одежды и даже усвоили медленный, надменно-меланхолический полет, хотя и были, безусловно, пригодны в пищу.

- Мартовские иды

- Письма к брату Тео

- Аэропорт

- Воронья дорога

- Выбор Софи

- Время-не-ждет

- Кольцо царя Соломона

- Человек, который принял жену за шляпу

- Зима тревоги нашей

- Галлюцинации

- Гэм

- Письма Баламута. Баламут предлагает тост

- К востоку от Эдема

- Бегство от свободы

- Прекрасные и обреченные

- Зов Ктулху. Тень над Инсмутом

- О науке и искусстве

- Германт

- Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта

- Алая буква

- На маяк

- Бойня №5

- Колыбель для кошки

- Завтрак для чемпионов

- Сирены Титана

- Этика

- Последний день приговоренного к смерти

- Двадцать четыре часа из жизни женщины

- Замок Отранто

- Голоса летнего дня

- Этот неподражаемый Дживс

- О душе

- Психология масс и анализ человеческого «я» (сборник)

- Ночь нежна

- Ваша взяла, Дживс!

- Психопатология обыденной жизни

- Отель с привидениями

- Степной волк

- Нищий, вор

- История свечи

- Север и Юг

- Посмертные записки Пиквикского клуба (Часть 1)

- Север и Юг (Часть 1)

- Вешние воды

- Посмертные записки Пиквикского клуба (Часть 2)

- Север и Юг (Часть 2)

- Посмертные записки Пиквикского клуба (Часть 3)

- Посмертные записки Пиквикского клуба

- Моя жизнь, или История моих экспериментов с истиной

- Возвращение в дивный новый мир

- Наоборот

- Принципы коммунизма. Манифест Коммунистической партии

- Остров

- Государство

- Двери восприятия. Рай и ад

- Алая чума

- До Адама

- Алая чума. До Адама

- Беседы

- Искусство побеждать в спорах

- Мысли

- Искусство побеждать в спорах. Мысли

- Миссис Крэддок

- Генеалогия морали. Казус Вагнер

- Признания авантюриста Феликса Круля

- Шерли

- Казус Вагнер

- Орландо

- Генеалогия морали

- Сказания Древней Японии

- Серебряные коньки

- Чрево Парижа

- Мертвая комната

- Трое на четырех колесах

- Смятение чувств

- Под сетью

- Афоризмы житейской мудрости

- Ангел западного окна

- Сердце тьмы

- О блаженной жизни

- О скоротечности жизни

- Держим удар, Дживс!

- Люси Краун

- Антихрист

- Ecce Homo

- Диалоги об Атлантиде

- Приключения Шерлока Холмса. Возвращение Шерлока Холмса

- Так говорил Заратустра

- Его прощальный поклон. Архив Шерлока Холмса

- О стойкости мудреца

- О провидении

- Сэндитон

- Десять дней, которые потрясли мир

- О гневе

- Сумерки идолов

- О скоротечности жизни. Сборник

- Антихрист. Ecce Homo. Сумерки идолов

- Собака Баскервилей. Долина Страха

- Вершина холма

- Этюд в багровых тонах. Знак четырех. Записки о Шерлоке Холмсе

- Чарующий апрель

- Логика. Книга 1

- Логика

- Логика. Книга 2

- Архив Шерлока Холмса

- Анализ фобии пятилетнего мальчика

- Собака Баскервилей

- Его прощальный поклон. Сборник

- Сага о Форсайтах. Собственник. Последнее лето Форсайта

- Долина Страха

- Возвращение Шерлока Холмса

- Незнакомка из Уайлдфелл-Холла

- Знак четырех

- Тайна Желтой комнаты

- Записки о Шерлоке Холмсе

- Приключения Шерлока Холмса

- На мраморных утесах

- Дочь времени

- Духи Дамы в черном

- Тайна Желтой комнаты. Духи Дамы в черном

- Ставок больше нет

- Некрономикон. Книга запретных тайн

- Личность и государство

- Наука жить

- Арсен Люпен

- Политика

- Последний магнат

- Колокол

- Своя комната

- Формирование общественного мнения

- Маленькие женщины

- Отец Горио

- Сага о Форсайтах. В петле. Пробуждение

- Роза и семь братьев

- О свободе воли

- Чарующий апрель. Сад Элизабет

- Сад Элизабет

- Воспитание чувств. Часть 1

- Флатландия

- Воспитание чувств. Часть 2

- Сага о Форсайтах. Сдается внаем

- Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть 1

- Письма к друзьям

- Будущее одной иллюзии

- Дни в Бирме

- Воспитание чувств. Часть 3

- Доводы рассудка

- Об основе морали

- Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть 2

- Голод

- Философия права. Часть 1

- Метафизика. Часть 1

- О свободе воли. Об основе морали

- Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский

- Религия в пределах только разума

- Философия права. Часть 2

- Сильна как смерть

- Метафизика. Часть 2

- Тотем и табу

- Доказательство бытия Бога

- Ярмарка тщеславия. Часть 1

- Пагубная самонадеянность

- Тотем и табу. Будущее одной иллюзии

- Метафизика

- Воспитание чувств

- Мадонна в черном

- Хорошие жены

- Философия права. Часть 3

- Философия права

- Ярмарка тщеславия. Часть 2

- Легенды о Христе

- Стратегемы

- Похвала глупости

- Демиан

- Ярмарка тщеславия. Часть 3

- Доктор Фаустус. Часть 1

- Буря

- Зимняя сказка

- Ярмарка тщеславия

- Полая игла

- Эвмесвиль

- Книга пяти колец

- Комната с привидениями

- Основы метафизики нравственности

- Миссис Дэллоуэй

- Двенадцатая ночь

- Опрокинутый мир

- Человек в черном

- Юность Розы

- Доктор Фаустус. Часть 2

- Записки о Галльской войне

- Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм

- Несвоевременные размышления: «О пользе и вреде истории для жизни»

- Рождение трагедии из духа музыки (сборник)

- Доктор Фаустус. Часть 3

- Тайная история Изабеллы Баварской

- 813

- Возвращение Арсена Люпена (сборник)

- Антропология с прагматической точки зрения

- Тошнота

- Растревоженный эфир

- Основы метафизики нравственности (сборник)

- Стадный инстинкт в мирное время и на войне

- Удачи капитана Блада

- Книга чая

- О добывании огня

- Престиж

- Ворота Расёмон

- Мастер Страшного суда

- Голем

- Общественное мнение

- Мистер Скеффингтон

- Кармилла

- Под сенью сакуры

- Загородные приключения

- Диалоги. Апология Сократа

- Письма молодого врача

- Письма молодого врача. Загородные приключения

- Кентервильское привидение

- Пропаганда

- Доктор Фаустус

- Беседа с богом странствий

- Логико-философский трактат

- Люди как боги

- Максимы

- Венеция – это рыба. Новый путеводитель

- Страх

- Руководство для желающих жениться

- Житейские воззрения кота Мурра

- Пол и характер

- Старшая Эдда

- Проблема Аладдина

- Звездные часы человечества

- Человек недостойный

- Спящий просыпается

- Письма к Милене

- Каллокаин

- Змеиный перевал

- Десять величайших романов человечества

- Цветы зла

- О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

- Последний день приговоренного к смерти

- Время – деньги. Автобиография

- Принципы коммунизма. Манифест Коммунистической партии

- Советы молодому ученому

- Чрево Парижа

- Степфордские жены

- Феномен самости

- Этика

- Страстная мечта, или Сочиненные чувства

- Сага о Форсайтах

- Кошка на раскаленной крыше. Стеклянный зверинец

- Прощай, Берлин

- Охота

- Критика способности суждения

- Мария Антуанетта. Портрет ординарного характера

- Моя жизнь, или История моих экспериментов с истиной

- Некрономикон. Книга запретных тайн

- Росхальде

- Законы

- Алая чума. До Адама

- Психопатология обыденной жизни

- Кентервильское привидение

- Античная комедия

- Нищета философии

- Серебряные коньки

- Последний магнат

- Учение о цвете

- Хижина дяди Тома

- Дневник незнакомца

- Полковнику никто не пишет

- Охота на Снарка. Пища для ума

- Ночлег Франсуа Вийона

- О боли, горе и смерти

- Энеида

- Ворота Расёмон

- Искусство побеждать в спорах. Мысли

- Насморк

- Сильна как смерть

- Первый человек

- Сердце тьмы

- Избранные речи

- Его прощальный поклон. Архив Шерлока Холмса

- Хендерсон – король дождя

- Нераскрытая самость

- Германт

- О психологии бессознательного

- Курортник

- Миссис Крэддок

- Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта

- Алая буква

- Замок Отранто

- Счастливая смерть

- Супружество как точная наука

- Музыкальная поэтика. В шести лекциях

- Доказательство бытия Бога

- Феноменология духа

- Тайна поместья Горсторп

- О душе

- Грозовой перевал

- Книга пяти колец

- Голоса летнего дня

- Правила социологического метода

- Фокус-покус

- Тибетская книга мертвых

- Признания Ната Тернера

- Лютый Зверь. Игра. Джон – Ячменное Зерно

- Аргонавтика

- В стране водяных

- Падение

- Трактат о человеческой природе

- Фома. Франциск. Ортодоксия

- Где бы ты ни был

- О государстве

- Маленькие женщины

- Отель с привидениями

- Царство Небесное силою берется

- Воспитание чувств

- Жизнеописания

- Диалоги об Атлантиде

- Лунный камень

- История свечи

- Роза и семь братьев

- Изгнание и царство

- Корабль привидений и другие истории

- Арсен Люпен

- Очерки по теории сексуальности

- 1984

- Беседы

- Дело совести

- Вешние воды

- Дочь Монтесумы

- Две твердыни

- Мастер Страшного суда

- Табакерка из Багомбо

- Пьяный корабль

- Слепец в Газе

- Луна и шесть пенсов

- О скоротечности жизни

- Изнанка и лицо. Брачный пир. Лето

- Тайна Желтой комнаты. Духи Дамы в черном

- Наоборот

- Маракотова бездна

- Сэндитон

- Дорога в никуда

- Проблемы души нашего времени

- Жизнь пчел. Разум цветов

- Спящий просыпается

- Сокровище семи звезд

- Генеалогия морали. Казус Вагнер

- Перелетные свиньи. Рад служить

- Сказания Древней Японии

- Настигнут радостью. Исследуя горе

- Ошибка мертвого жокея

- Под маской

- Смятение чувств

- Мертвая комната

- Подарок от Гумбольдта

- Случайность и необходимость

- Волны. Флаш

- Апология математика

- О психоанализе

- Психопатология обыденной жизни. О сновидении

- Ангел западного окна

- Сатирикон

- Страшные Соломоновы острова

- Теория нравственных чувств

- Революция надежды

- История

- Десять дней, которые потрясли мир

- Маленькая принцесса

- Фиолетовый сон

- Анабасис

- Личность и государство

- Рубаи

- Чарующий апрель

- Осень патриарха

- Опыт закона о народонаселении

- Начала политической экономии и налогового обложения

- Комната с привидениями

- Записки врача общей практики

- Приключения Оги Марча

- Наука жить

- Колокол

- Реальное и сверхреальное

- Ворон

- Экономическо-философские рукописи 1844 г.

- Маленькие женщины

- О свободе воли. Об основе морали

- Формирование общественного мнения

- Самый богатый человек в Вавилоне

- Старшая Эдда

- Тотем и табу. Будущее одной иллюзии

- Мера всех вещей

- Дублинцы

- Флатландия

- Тайна семьи Фронтенак

- Философия права

- Фиалка Пратера

- Повесть о прекрасной Отикубо. Повесть о старике Такэтори

- Кармилла

- Категории. Об истолковании

- Человек из очереди

- Пагубная самонадеянность

- Непобежденные

- Мадонна в черном

- Эвмесвиль

- Проблемы метода

- Провокация

- Хорошие жены

- Творческая эволюция

- Неведомому Богу

- Легенды о Христе

- Стратегемы

- Термитник Хеллстрома

- Буря. Двенадцатая ночь. Зимняя сказка

- Зверобой

- Возвращение Арсена Люпена

- Основы метафизики нравственности

- Под сенью сакуры

- Юность Розы

- Психология западной религии

- Человек в черном

- Страдания юного Вертера

- Письма к Милене

- Триумф и трагедия Эразма Роттердамского0

- Рождение трагедии из духа музыки

- Неестественная смерть

- Скафандр и бабочка

- Черный тюльпан

- Растревоженный эфир

- Стадный инстинкт в мирное время и на войне

- О граде Божием

- Тайная история Изабеллы Баварской

- Мистер Скеффингтон

- Жизнь и ее модели

- Удачи капитана Блада

- Ворота Расёмон

- О добывании огня

- Книга чая

- Вербное воскресенье

- Кентервильское привидение

- Бегство от волшебника

- Общественное мнение

- Кнульп

- Выбор

- Я жизнью жил пьянящей и прекрасной…

- Кармен

- Чёрный монах

- Инстинкт и бессознательное

- Беседа с богом странствий

- Тридцать лет, которые потрясли физику

- Первая любовь

- Спартак

- Шиллинг на свечи

- Письма молодого врача. Загородные приключения

- Матерь

- Пропаганда

- Короткое письмо к долгому прощанию

- На каждом шагу констебли

- Лунная пыль

- Ночные крылья

- Люди как боги

- Мизантроп. Скупой. Школа жен

- Жюстина, или Несчастья добродетели

- Отдаленное зеркало: пагубный XIV век

- Пески Марса

- Беовульф

- Любовь и дружба

- Культура и ценность. О достоверности

- История с узелками

- Вырождение

- Венеция – это рыба. Новый путеводитель

- Житейские воззрения кота Мурра

- Максимы

- Смерть по объявлению

- Человек недостойный

- Проблема Аладдина

- Звездные часы человечества

- Змеиный перевал

- Оплот

- Скептические эссе

- Луна над горой

- Каллокаин

- Закат Европы. Образ и действительность. Том 1

- Мысли. С комментариями и иллюстрациями

- Как стать леди