Эго и архетип. Сознание и бессознательное в мифе, религии и культуре

000

ОтложитьЧитал

Оригинальное название:

Ego and Archetype

Научный редактор Наталья Павликова

◊ Фрагмент исключен в целях обеспечения соответствия содержания издания знаку информационной продукции 16+ согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© 1972 by the C. G. Jung Foundation for Analytical Psychology

Published by arrangement with Shambhala Publications, Inc. (USA) via Igor Korzhenevskiy of Alexander Korzhenevski Agency (Russia)

© Зеленский В. В., перевод на русский язык, 2015

© Оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2024

⁂

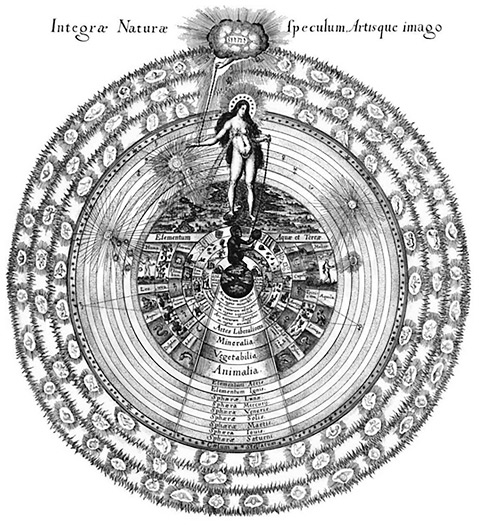

Роберт Фладд «Мировая душа». Анима как олицетворение оси эго – Самость направляет и поддерживает эго и связывает его с архетипической психэ.

Открытая библиотека университета Базеля

Предисловие

Образованные люди во всем мире только сейчас начинают осознавать, какое грандиозное обобщение человеческих знаний было сделано К. Г. Юнгом. Начав свою научную работу как психиатр и психотерапевт, он открыл в пациентах и в самом себе такую психическую реальность, которая ранее никогда систематически не исследовалась. Он разработал феноменологическую теорию, которая объясняет самые глубинные проявления человеческой психики. В результате своей работы он обнаружил, что эта же феноменология проявляется в таких областях человеческой культуры, как миф, религия, философия, искусство и литература.

Добравшись до истоков различных религий и культур, Юнг заложил основу нового органичного синкретизма человеческих знаний. Это новое понимание оказалось настолько универсальным и всеобъемлющим, что оно не может не иметь революционных последствий для взгляда человека на себя и на мир.

Невозможно рассказать о новых глубинах сознания с помощью одних только деклараций. Осознание «реальности психического», которое необходимо для принятия этого нового мировоззрения, может быть достигнуто только самим человеком в процессе кропотливой работы над личностным развитием.

Юнг назвал эту работу индивидуацией – процессом, в котором эго все больше осознает свое происхождение из архетипической психики и зависимость от нее.

Эта книга посвящена описанию процесса индивидуации: его стадий, встречающихся при этом перипетий и конечной цели.

Я надеюсь, что она внесет пусть небольшой, но вклад в достижение той цели, которую поставил своими работами Юнг. Эта цель состоит в примирении науки и религии.

«Сознание человека было создано для того, чтобы он мог 1) признать свое происхождение от некоего высшего единства, 2) относиться к этому источнику с должным почтением, 3) выполнять его веления разумно и ответственно и 4) тем самым обеспечить психике в целом оптимальный уровень жизни и развития»[1].

Часть I. Индивидуация и стадии психологического развития

И если верно то, что мы приобрели наше знание до нашего рождения и утратили его в момент рождения, но впоследствии благодаря восприятию чувственных объектов с помощью наших органов чувств вновь обрели знание, которым мы некогда владели, я думаю, что то, что мы называем учением, есть восстановление нашего собственного знания…

Платон

Глава I. Инфляция эго

Солнце не преступит положенных мер, а не то его разыщут эринии, союзницы правды.

Гераклит

1. Эго и Самость

Юнг сделал фундаментальное открытие, которое имело далеко идущие последствия: он открыл коллективное бессознательное, или архетипическую психику. Проведенные Юнгом исследования позволили нам узнать, что индивидуальная психика не только является продуктом личного опыта, но и обладает доличностным или трансличностным измерением, которое проявляется в универсальных паттернах и образах всех мировых религий и мифологий[2].

Далее Юнг открыл, что архетипическая психика обладает структурирующим или упорядочивающим принципом, который позволяет объединять различные архетипические содержания. Этот центральный архетип, или архетип целостности, получил у Юнга название Самости. Самость является упорядочивающим и объединяющим центром всеобщего психического начала (сознательного и бессознательного) аналогично тому, как эго является центром сознательной личности. Иными словами, эго является центром субъективной идентичности, а Самость – центром объективной идентичности. Таким образом, Самость является высшим психическим авторитетом, которому подчиняется эго. В упрощенном виде Самость можно описать как внутреннее эмпирическое божество. Она совпадает с образом Бога (imago Dei).

Юнг показал, что Самость имеет характерную феноменологию. Ее выражают с помощью определенных символических изображений, которые называются мандалами. К мандалам относят изображения, в которых выделяется круг с центром и, как правило, с дополнительными элементами в виде квадрата, креста или иного образа четверицы или кватерности[3].

С Самостью также связан ряд других тем и образов. К их числу относятся: целостность, совокупность, союз противоположностей, центральная генеративная точка, центр мира, ось мироздания, творческий момент встречи Бога с человеком, то место, где сверхличностная энергия перетекает в личную жизнь, вечность как противоположность потоку времени, нетленность, парадоксальное соединение неорганического с органическим, защищающие структуры, способные извлекать порядок из хаоса, превращение энергии в эликсир жизни. Все эти темы и образы имеют непосредственное отношение к Самости, центральному источнику жизненной энергии и нашего бытия, который наиболее «просто» описывается как Бог. Действительно, богатейшие источники феноменологических исследований Самости содержатся в созданных человеком бесчисленных изображениях божества[4].

Поскольку существуют два автономных центра психической жизни, отношения между ними приобретают существенное значение. Отношение эго к Самости носит весьма проблематичный характер и имеет близкое сходство с отношением человека к своему Создателю, как это отражено в религиозном мифе. Действительно, миф можно рассматривать как символическое выражение отношения между эго и Самостью. Многие особенности психологического развития можно понять в контексте изменения отношения между эго и Самостью на различных этапах психического роста. Предметом нашего исследования как раз и будет постепенное развитие отношений между эго и Самостью.

Сначала Юнг описал феноменологию Самости применительно к ее развертыванию в процессе индивидуации во второй половине жизни. В последнее время мы стали рассматривать роль Самости в первые годы жизни. На основе мифологического и этнографического материала Эрих Нойманн символически охарактеризовал изначальное психическое состояние, предшествующее рождению эго-сознания, как уроборос (образ пожирающего свой хвост змея). Используя круговое изображение пожирателя хвоста, Нойманн описал первичную Самость, первоначальное состояние всей совокупности психического, которое, как уже упоминалось, можно сравнить с мандалой, – и отсюда уже рождается индивидуальное эго[5]. На основе клинических наблюдений за младенцами и детьми Фордхам также обозначил Самость как изначальную полноту, предшествующую эго[6].

Вообще говоря, среди аналитических психологов принято считать, что задача первой половины жизни состоит в развитии эго, которое сопровождается нарастающим отделением эго от Самости; вторая половина жизни требует от эго отречения от себя, или, по крайней мере, соотнесения себя с Самостью и учета отношений с ней. Поэтому в настоящее время рабочая формула имеет следующий вид: первая половина жизни характеризуется отделением эго от Самости, а вторая – воссоединением эго с Самостью. Эта формула, быть может и верная как широкое обобщение, не учитывает результаты многих эмпирических наблюдений в области детской психологии и психотерапии взрослых. Согласно этим наблюдениям, более корректной будет круговая формула, которую в схематическом виде можно представить следующим образом.

Чередование соединения эго с Самостью и отделения эго от Самости происходит неоднократно на протяжении всей жизни человека, как в детские годы, так и в зрелые. Действительно, эта циклическая (или, точнее, спиральная) формула отражает основной процесс психологического развития от рождения до смерти.

С этой точки зрения взаимосвязь между эго и Самостью на различных стадиях развития можно представить в виде следующих схематических изображений.

На этих схемах показаны последовательные стадии отделения эго от Самости на протяжении психологического развития. Заштрихованные участки окружности эго обозначают остаточную тождественность эго и Самости. Соединительная линия между центром круга Самости и центром круга эго представляет собой ось эго – Самость, которая выполняет жизненно важную роль соединительного звена между эго и Самостью, обеспечивающего целостность эго. Следует учитывать, что эти схемы предназначены для иллюстрации определенной мысли и поэтому не характеризуются строгостью в остальных отношениях.

Например, обычно мы определяем Самость как всю совокупность психики, которая неизбежно включает в себя эго. На основе же этих схем и способа их представления можно предположить, что эго и Самость составляют две отдельные сущности, причем эго представляет меньшую часть всей совокупности психики, а Самость – большую. Эта трудность присуща самому предмету рассмотрения. С рациональной точки зрения мы должны проводить различия между эго и Самостью, а это противоречит нашему определению Самости. Дело в том, что концепция Самости заключает в себе парадокс. Самость одновременно является и центром, и окружностью всей совокупности психики. Представление эго и Самости в виде двух отдельных сущностей служит лишь необходимым рациональным средством для обсуждения этих вопросов.

Схема 1 соответствует изначальному уроборическому состоянию (согласно Нойманну). Ничего не существует, кроме мандалы Самости. Зародыш эго присутствует здесь как возможность. Эго и Самость едины, а это значит, что нет никакого эго. Это состояние полного тождества первичного эго и Самости.

На схеме 2 показано зарождающееся эго, которое начинает отделяться от Самости, но центр и большая часть круга эго находятся в состоянии изначального тождества с Самостью.

На схеме 3 показана следующая стадия развития, на которой, однако, сохраняется остаточная тождественность эго и Самости. Ось эго – Самость, представленная на первых двух схемах как полностью бессознательная и поэтому неотличимая от тождества эго и Самости, теперь стала отчасти сознательной.

На схеме 4 показан идеальный теоретический предел, который в действительности, быть может, и не существует. На схеме представлены полное отделение эго от Самости и полное осознание оси эго – Самость.

Эти схемы помогают в прояснении тезиса, что психологическое развитие характеризуется двумя одновременно происходящими процессами: нарастающим отделением эго от Самости и все большим проникновением оси эго – Самость в сознание. Если это верное отображение сути происходящего, тогда отделение эго от Самости и растущее осознание эго как зависимого от Самости в действительности составляют две части единого протекающего процесса, который разворачивается от рождения до смерти. С другой стороны, наши схемы показывают в общем виде правомерность того, что осознание относительности эго происходит во второй половине жизни. Если считать, что схема 3 соответствует среднему возрасту, тогда мы видим, что только на этой стадии верхний участок оси эго – Самость начал входить в сознание.

Процесс, в ходе которого разворачиваются эти стадии развития, представляет собой последовательный цикл, показанный на схеме 5. Непрестанное повторение этого цикла на протяжении всего психического развития приводит к нарастающей дифференциации между эго и Самостью. На более ранних стадиях, приблизительно отражающих первую половину жизни, этот цикл воспринимается как чередование двух состояний: инфляции и отчуждения. Позже появляется третье состояние, когда ось эго – Самость достигает сознания (схема 3), и здесь характерно диалектическое, сознательное отношение между эго и Самостью. Это состояние называется индивидуацией.

В настоящей главе мы рассмотрим первую стадию – инфляцию.

2. Инфляция и изначальная целостность

В словаре приводится следующее определение инфляции:

Преувеличенный, наполненный воздухом, нереально большой и неправдоподобно важный, пребывающий за пределами собственных размеров; отсюда такие значения, как тщеславный, самовлюбленный, гордый и самонадеянный[7].

Я употребляю термин «инфляция» для описания психологической установки и состояния, которое сопровождает идентификацию эго с Самостью. В этом состоянии нечто малое (эго) присваивает себе качества чего-то большого (Самости) и в результате настолько раздувается, что выходит за пределы своих размеров.

Мы рождаемся в состоянии инфляции. В младенческие годы не существует ни эго, ни сознания. Все находится в бессознательном. Еще не проявленное эго пребывает в состоянии полного тождества с Самостью. Мы рождаемся с Самостью, а эго мы выстраиваем. И в самом начале все является Самостью. Нойманн, как мы уже упоминали, описал это состояние с помощью образа уробороса. Поскольку Самость является центром и всей совокупностью жизни, эго, находясь в состоянии полного отождествления с Самостью, воспринимает себя как божество. Мы можем сформулировать эту мысль в форме ретроспективы, хотя младенец, разумеется, так не думает. Он пока вообще не способен думать, хотя вся его жизнь и переживания упорядочены в соответствии с априорным допущением существования божества. Это изначальное состояние бессознательной цельности и совершенства служит причиной нашей ностальгии по своим истокам, как личным, так и историческим, ностальгии, которая есть у каждого из нас.

Многие мифы описывают изначальное состояние человека как состояние округлости, цельности, совершенства или блаженства. Например, в одном из древнегреческих мифов, который записал Гесиод, речь идет о четырех веках человечества. Первый, изначальный век – это золотой век, рай. Вторым был серебряный век – эпоха матриархата, когда люди подчинялись матерям. Третьим был бронзовый век – эпоха войн. И четвертым был железный век, во время которого писал Гесиод и который он охарактеризовал как эпоху полного упадка. О золотом веке, о рае, Гесиод пишет так:

[Золотая раса людей] жила подобно богам, без печали, трудов и забот… У них были все блага, ибо плодородная земля без принуждения приносила им обильные плоды. Они жили в мире и покое на своих землях. Их окружало множество хороших вещей. Их стада были тучны. Они были любимы благословенными богами[8].

В райскую эпоху люди пребывали в единении с богами, что олицетворяет состояние еще не рожденного эго. Эго еще не отделилось от чрева бессознательного и поэтому участвует в божественной полноте и совокупности.

Другой миф о первочеловеке можно найти у Платона. Согласно этому мифу, первочеловек был круглым, по форме он походил на мандалу. По этому поводу в своих «Диалогах» Платон пишет следующее:

Первозданный человек был округл и очертаниями своих боков и спины походил на круг… Ужасны были сила и могущество первозданных людей, помыслы их сердец были велики; они напали на богов и чуть было не подчинили их своей власти… но боги не могли смириться с их дерзостью[9].

В этом фрагменте особенно явно проявилось раздутое, высокомерное. В начальный период существования округлость равнозначна мнению человека, что он завершен и целостен и поэтому является богом, который может творить что угодно.

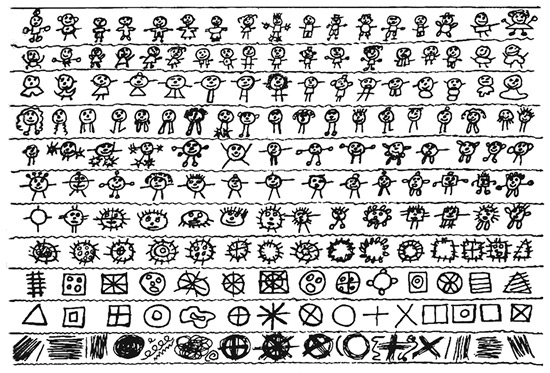

Существует интересная параллель между мифом о первозданно круглом человеке и проведенными Родой Келлог исследованиями рисунков и поделок детей дошкольного возраста[10]. Она отметила, что изображение мандалы или образа круга доминирует в рисунках маленьких детей, впервые приступивших к рисованию. Сначала двухлетний ребенок с помощью карандаша или цветного мелка просто рисует каракули, вскоре его внимание привлекает пересечение линий, и он начинает рисовать крестики. Затем крестик помещается в кружочек, и мы получаем исходную модель мандалы. Когда ребенок пытается нарисовать человеческие фигурки, они, вопреки зрительному восприятию, получаются в виде кружочков с руками и ногами, изображенными в виде похожих на лучи продлений кружочка (илл. 1). Эти исследования предоставляют ясные эмпирические данные, которые свидетельствуют о том, что в раннем возрасте дети воспринимают человека как круглую, похожую на мандалу структуру, и убедительно подтверждают психологическую точность платоновского мифа о первоначально круглом человеке.

Илл. 1. Последовательность размещения гештальтов в направлении снизу вверх отражает возможное развитие изображения человеческих фигурок на рисунках детей младшего возраста.

Издательство National Press Books и Рода Келлог

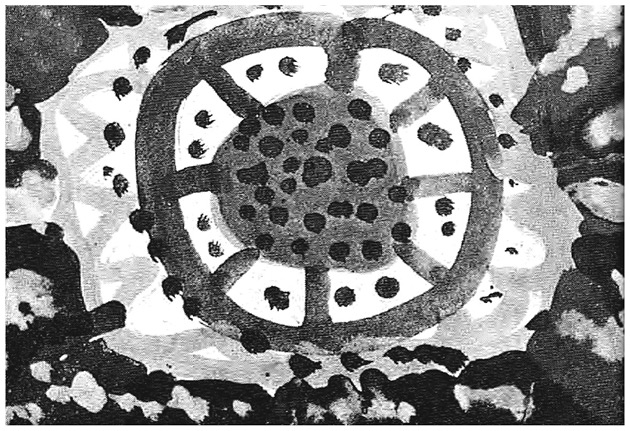

Детские терапевты также считают, что для детей мандала является эффективным целительным образом (илл. 2). Все это указывает на то, что, говоря на символическом языке, человеческая психика изначально была круглой, цельной, завершенной, то есть пребывала в состоянии единства и самодостаточности, равнозначном состоянию самого божества.

Илл. 2. Этот рисунок семилетней девочки, сделанный во время психотерапевтических встреч, отражает восстановление психического равновесия.

Майкл Фордхэм

Та же архетипическая идея, устанавливающая связь между детством и близостью к божеству, нашла отражение в оде Уильяма Вордсворта «Знаки бессмертия»[11]:

Рожденье наше – только лишь забвенье;

Душа, что нам дана на срок земной,

До своего на свете пробужденья

Живет в обители иной;

Но не в кромешной темноте,

Не в первозданной наготе,

А в ореоле славы мы идем

Из мест святых, где был наш дом!

Дитя озарено сияньем Божьим…[12]

С точки зрения более зрелого возраста тесная связь детского эго с божеством является состоянием инфляции. Многие из последующих психологических проблем обусловлены последствиями такого отождествления с божеством.

Возьмем в качестве примера психологию ребенка в первые пять лет его жизни. С одной стороны, это время новизны восприятия и реагирования, ребенок непосредственно соприкасается с архетипическими проявлениями жизни. Это стадия подлинной поэзии, когда в каждом самом обычном событии таятся величественные, пугающие трансперсональные (межличностные) силы. Но, с другой стороны, ребенок способен вести себя как эгоистическое, жестокое и алчное животное. Фрейд описывал состояние детства как полиморфную перверсию. Это довольно жесткое описание, но по меньшей мере отчасти оно справедливо. Детство невинно, но оно и безответственно. Поэтому детство характеризуется не только неоднозначностью тесной связи с архетипической психикой и ее сверхличностной энергией, но и бессознательным отождествлением и нереалистической соотнесенностью с ней.

У детей, как и у первобытной личности, эго отождествляется с архетипической психикой и внешним миром. У первобытных людей отсутствует различие между внутренним и внешним. Первобытные люди привлекают цивилизованное сознание своей связью с природой и гармонической включенностью в жизненный процесс. Но в то же время первобытные люди являются дикарями, они подвержены тем же ошибкам инфляции, что и дети. Образ первозданной личности вызывает чувство острой тоски у современного человека, отчужденного от истоков смысла жизни. Этим объясняется привлекательность концепции «благородного дикаря» у Руссо и в более поздних работах, отражающих ностальгию современного сознания по утраченной мистической связи с природой.

Это одна сторона, но существует и другая, негативная. Реальная жизнь первобытного человека связана с грязью, она унизительна и проникнута чувством страха. Мы и на мгновение не захотели бы оказаться в такой реальности. Так что предметом нашей ностальгии является символический первобытный человек, а не реальный.

Оглядываясь на наши психологические истоки, мы обнаруживаем в них двойственный смысл: во-первых, мы видим в них состояние блаженства, цельности, единства с природой и богами; во-вторых, по нашим сознательным, человеческим меркам, соотнесенным с пространственно-временной реальностью, наши психологические истоки отражают состояние инфляции: безответственности, необузданной похоти, высокомерия и грубой чувственности. Для взрослого человека основная проблема заключается в том, как достигнуть единства с природой и богами, с которых начинается жизнь ребенка, без того, чтобы впасть в инфляцию отождествления с ними.

Такая постановка вопроса справедлива и для проблемы воспитания детей. Каким образом можно эффективно помочь ребенку освободиться от состояния инфляции и сформировать реалистическое представление о мире и ответственное отношение к нему, сохраняя при этом живую связь с архетипической психикой, которая необходима, чтобы сделать его личность сильной и жизнерадостной? Проблема состоит в том, чтобы сохранить целостность оси эго – Самость, растворяя при этом отождествление эго с Самостью. Этот вопрос лежит в основе всех споров о противопоставлении вседозволенности и строгости в воспитании детей.

Вседозволенность предполагает принятие и поощрение спонтанности ребенка, подпитывает его связь с тем источником жизненной энергии, с которым он родился. В то же время она поддерживает и поощряет инфляцию ребенка, которая не соответствует требованиям внешней жизни. С другой стороны, строгость предполагает жесткие ограничения поведения, способствует разрушению тождества эго и Самости и достаточно успешно справляется с инфляцией. Но в то же время строгость нередко приводит к нарушению жизненно необходимой связи между растущим эго и его корнями в бессознательном. Между строгостью и вседозволенностью не существует выбора, они составляют пару противоположностей и должны совместно действовать.

Ребенок буквально воспринимает себя как центр мироздания. На начальной стадии мать удовлетворяет это требование, поэтому такое изначальное отношение поощряет в ребенке чувство, что его желание является вселенским повелением, и только так, а не иначе, и должно быть. При отсутствии постоянной полной самоотдачи и готовности матери удовлетворять эту потребность ребенка он не способен психологически развиваться. Тем не менее проходит немного времени, и мир неизбежно начинает отвергать требования ребенка. В результате изначальная инфляция начинает растворяться, оказавшись несостоятельной на фоне приобретаемого опыта. Но также начинается и отчуждение, нарушается ось эго – Самость. В процессе узнавания, что я не являюсь божеством, которым себя считал, возникает незаживающая психическая рана. Ребенок изгоняется из рая, и тогда возникают переживания раненности и отделения.

Повторяющиеся переживания отчуждения постепенно перетекают дальше, во взрослую жизнь. Мы постоянно имеем дело с двойственным процессом. С одной стороны, сталкиваемся с реальностями, которые нам подбрасывает жизнь и которые постоянно вступают в противоречие с бессознательными допущениями эго. За счет этого происходят рост эго и его отделение от бессознательного отождествления с Самостью. В то же время для сохранения целостности личности мы должны постоянно обеспечивать воссоединение эго с Самостью, в противном случае в процессе отделения эго от Самости возникает реальная опасность разрушения важной связи между ними. При серьезном нарушении такой связи мы отчуждаемся от наших глубин и готовим почву для психического расстройства.

Изначальное положение дел – восприятие себя как центра мироздания – нередко сохраняется довольно долго и после завершения детства. Например, у меня был пациент, юноша, который наивно воспринимал мир как его собственный альбом с картинками. Он полагал, что все вещи, с которыми ему приходилось сталкиваться, существуют в мире специально для него – для его развлечения или обучения. Он буквально считал, что все в его руках. Внешний опыт не имел никакой собственной реальности или значения, за исключением разве что его отношения к самому пациенту. Другой пациент был убежден, что после его смерти миру тоже придет конец. При таком умонастроении, когда возникают подобные идеи, отождествление с Самостью равнозначно отождествлению с миром. Самость и мир являются неразрывными. Вне сомнения, такое восприятие вещей заключает в себе зерно истины и обоснованность, но эта точка зрения оказывает, бесспорно, пагубное влияние на ранних стадиях психологического развития, когда эго старается проявиться из изначальной цельности. В более поздние годы жизни понимание неразрывности внутреннего и внешнего мира способно оказать целительное воздействие на человека. Здесь у нас еще один пример Меркурия, как его понимали алхимики, который может быть лекарством для одних и ядом для других.

Во многих психозах мы видим отождествление эго с Самостью как центром мироздания или высшим принципом. В частности, встречающееся среди душевнобольных бредовое состояние, при котором больной считает себя Христом или Наполеоном, лучше всего описывается как регрессия к изначальному инфантильному состоянию, при котором эго отождествляется с Самостью. Бред отношения также является симптомом чрезмерного отождествления эго с Самостью – в таких случаях человек думает, что некоторые объективные события имеют к нему скрытое отношение. У параноика эти идеи будут иметь преследующий характер. Например, увидев монтажников, занимающихся ремонтом проводов на телефонном столбе, одна из моих пациенток истолковала их действия как попытку установить подслушивающее устройство, чтобы добыть компрометирующие ее сведения. Другой пациент считал, что телекомментатор новостей передавал ему личное сообщение. Такие формы бреда проистекают из состояния тождественности эго и Самости, когда человек считает себя центром мироздания и поэтому приписывает внешним событиям, которые на самом деле не имеют никакого отношения к его жизни, какое-то собственное значение[13].

Типичным примером инфляциированного состояния отождествления эго и Самости является то, что Г. Бейнс назвал временной жизнью. Это состояние Бейнс описывает следующим образом:

[Временная жизнь] обозначает безответственное отношение к событиям реальности, словно за эти события отвечают либо родители, либо государство, либо, в крайнем случае, Божественное Провидение… [Это] состояние детской безответственности и зависимости[14].

М. Л. фон Франц описывает то же самое состояние как идентификацию с образом puer aeternus (вечного ребенка). Для человека, который находится в таком состоянии, все то, что он делает…

…пока не составляет предмет его реальных желаний, и поэтому здесь всегда присутствует фантазия, что когда-нибудь в будущем произойдет нечто настоящее. Если такое отношение сохраняется долгое время, то это ведет к постоянному внутреннему отказу взять на себя ответственность за происходящее. Это нередко (в большей или меньшей мере) сопровождается комплексом спасителя, или комплексом мессии, когда у человека есть сокровенная мечта о том, что в один прекрасный день он спасет мир, скажет последнее слово в философии, религии, политике или совершит что-нибудь в этом духе. Это может дойти до мании величия, а может проявляться в менее значительных признаках – например, в представлении человека о том, что его время еще не пришло. Единственное, чего боятся эти люди, – оказаться привязанным к чему бы то ни было. Они испытывают чудовищный страх связать себя обязательствами, полностью войти в пространство и время, быть тем, кто они есть[15].

Психотерапевт нередко встречается с пациентами такого типа. Такой человек считает себя многообещающей личностью. У него много талантов и возможностей. Он нередко жалуется на слишком широкий диапазон своих способностей и интересов. Избыток дарований – это его проклятие. Он мог бы сделать все что угодно, но не способен решиться на что-нибудь определенное. Проблема состоит в том, что он все обещает, но ничего не исполняет. Чтобы достичь реального успеха, он должен отказаться от ряда возможностей. Он должен отказаться от отождествления с изначальной бессознательной цельностью и добровольно признать, что является реальным фрагментом вместо нереального целого. Чтобы стать кем-то в реальности, он должен отказаться от того, чтобы быть всем в потенции. Архетип вечного ребенка является одним из образов Самости, но идентификация с ним означает, что человек никогда и ничего реального не воплотит в жизнь[16].

Существует множество менее ярких примеров инфляции, которую можно было бы назвать инфляцией обыденной жизни. Мы можем определить состояние инфляции, когда видим, как кто-нибудь (в том числе и мы сами) реализует в переживании одно из качеств божества, то есть выходит за собственно человеческие пределы. Приступы гнева являются примерами состояния инфляции: в гневе доминирует стремление навязать свою волю окружающим, это разновидность комплекса Яхве. Влечение к мести – также отражение идентификации с божеством. В такие моменты человеку следовало бы вспомнить о словах из Библии «Мне отмщение, и аз воздам»: возмездие мое, не твое. Многие греческие трагедии изображают роковые последствия, которые наступают, когда человек берет в свои руки возмездие Бога.

Все виды мотивации власти являются симптомами инфляции. Всякий раз, когда человек руководствуется мотивом силы, в его действиях сквозит всемогущество. Но всемогущество может быть только у Бога. Интеллектуальная ригидность, приравнивающая свою частную истину или мнение к всеобщей истине, также свидетельствует о наличии инфляции. Здесь предполагается всеведение. Вожделение и все поступки, в основе которых лежит принцип чистого наслаждения, также отражают состояние инфляции. Любое желание, рассматривающее свое удовлетворение как основную ценность, выходит за реальность границ эго и, следовательно, присваивает себе качества сверхличных сил.

Практически у каждого из нас, хотя бы в глубине души, присутствуют остаточные следы инфляции, которая проявляется в иллюзии бессмертия. Вряд ли найдется хотя бы один человек, полностью и окончательно избавившийся от этого аспекта инфляции. Поэтому близкое соприкосновение со смертью часто оказывается переживанием пробуждения. Внезапно приходит понимание, как драгоценно время просто из-за его ограниченности. Такой опыт нередко позволяет по-новому взглянуть на жизнь, делает нас более продуктивными и более человечными. Благодаря растворению области отождествления эго и Самости освобождается новая психическая энергия для сознания, и описанный выше опыт позволяет осуществить скачок в психологическом развитии.

- Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений

- Реальный репортер. Чему не учат на журфаке

- Выбор. О свободе и внутренней силе человека

- Мода и гении

- В поисках гробниц Древнего Египта

- Кельтские мифы

- Гардероб в стиле Zero Waste

- Греческие и римские мифы. От Трои и Гомера до Пандоры и «Аватара»

- В погоне за жизнью. История врача, опередившего смерть и спасшего себя и других от неизлечимой болезни

- Мастер шейков и «Маргариты». Коктейли для запойных читателей

- Следующая пандемия. Инсайдерский рассказ о борьбе с самой страшной угрозой человечеству

- Древняя магия. От драконов и оборотней до зелий и защиты от темных сил

- Добровольный узник. История человека, отправившегося в Аушвиц

- Египетские мифы. От пирамид и фараонов до Анубиса и «Книги мертвых»

- Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя

- Из кожи вон. Правдивая история о том, что делает нас людьми

- Красивый мальчик

- Земля кочевников

- Обретение внутренней матери. Как проработать материнскую травму и обрести личную силу

- Кроме шуток. Как полюбить себя, продать дуршлаг дорого, прокачать мозг с помощью телешоу и другие истории от Эллен Дедженерес

- Вокруг света за 80 деревьев

- Властелины кино. Инсайдерский рассказ о том, как снимаются великие фильмы

- Индийские мифы. От Кришны и Шивы до Вед и Махабхараты

- Счастливый хвостик. Наука о том, как сделать вашу собаку счастливой

- В мире с животными. Новое понимание животных: как мы можем изменить нашу повседневную жизнь, чтобы помочь им

- Быть Мужчиной. Современная мужественность без насилия, доминирования и страха

- Интимное средневековье. Истории о страсти и целомудрии, поясах верности и приворотных снадобьях

- Съест ли меня моя кошка? И другие животрепещущие вопросы о смерти

- Атлас Нового года и Рождества. Самые веселые, вкусные и причудливые праздничные традиции со всего мира

- D. V.

- Сказки подлунного мира. Легенды и предания, которые помогут лучше понять мир и себя

- Искусство маленьких шагов. Заботливое руководство по обретению радости для тех, кто устал

- Главное в истории литературы. Ключевые произведения, темы, приемы, жанры

- Духовный интеллект. Как SQ помогает обойти внутренние блоки на пути к подлинному счастью

- Идеальное преступление. 92 загадочных дела для гениального злодея и супердетектива

- То самое Таро. Полное руководство по значениям, раскладам и интуитивному чтению карт

- Таро: 78 ступеней мудрости на пути к самопознанию

- Убийство в кукольном доме. Как расследование необъяснимых смертей стало наукой криминалистикой

- Психология убеждения. 60 доказанных способов быть убедительным

- Главное в истории науки. Ключевые открытия, эксперименты, теории, методы

- Эмоции: великолепная история человечества

- Правила счастья кота Гомера. Трогательные приключения слепого кота и его хозяйки

- Египетская «Книга мертвых»

- Страшный, таинственный, разный Новый год. От Чукотки до Карелии

- Кельты. Мифология, сформировавшая наше сознание

- Главное в истории Вселенной. Открытия, теории и хронология от Большого взрыва до смерти Солнца

- Мифы о драконах. От змея-искусителя и лернейской гидры до скандинавского Фафнира и морского Левиафана

- Великолепный век османского искусства. Дворцы, мечети, гаремы и ночной Босфор

- Яды. Великолепная история человечества

- Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки

- О дивный тленный мир. Когда смерть – дело жизни

- Греческая мифология, сформировавшая наше сознание

- Старшая Эдда

- Главное в истории медицины

- Вайолет, склонившаяся над травою

- Подсознание. Великолепная история человечества

- Вокруг света за 80 растений

- «Плохие девочки»: Дракула в юбке, ведьма из Блэр, монахиня из Монцы и книжные злодейки

- Государь

- Слово о полку Игореве

- Главное в истории мифологии. Ключевые сюжеты, темы, образы, символы

- Молодой Александр

- Волшебная книга Нового года и Рождества. Традиции, сказки и рецепты со всего света

- Русский героический эпос

- Друг отвел меня к психиатру. Как я был сыном богов, капитаном космической миссии и вел хронику своего безумия

- Русские народные сказки с женскими архетипами. Баба-яга, Марья Моревна, Василиса Премудрая и другие героини

- Большая книга корейских монстров. От девятихвостой лисицы Кумихо до феникса Понхван

- 4 сезона волшебства. Тайные послания и рецепты, нашептанные лесом

- Продавец туманов. Истории в стихах для городских мечтателей

- Психология Таро. Самопознание через архетипы и бессознательное

- Страшные сказки братьев Гримм: настоящие и неадаптированные

- Главное в истории искусства Кореи. Ключевые произведения, темы, имена, техники

- Японские легенды. Оборотень Кицунэ, ведьма Такияша, слово самурая, заклинания, месть и любовь

- Боги и демоны Древней Индии. Мифы из края Брахмы, Вишну и Шивы

- Коты-ёкаи, лисы-кицунэ и демоны в человеческом обличье. Иллюстрированный бестиарий японского фольклора

- Нечистая, неведомая и крестная сила

- Возвращение героя. Архетипические сюжеты, древние ритуалы и новые символы в популярной культуре

- Главное в истории исламского искусства. Ключевые произведения, эпохи, династии, техники

- Мы купили книжный магазин. Как исполнить мечту книголюба и (почти) не сойти с ума от счастья и читателей

- Волшебные и страшные мифы леса. От феникса до Иггдрасиля

- Интимная история человечества

- Выбор. О свободе и внутренней силе человека

- Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя

- Фольклор и действительность. Русские аграрные праздники

- Эго и архетип. Сознание и бессознательное в мифе, религии и культуре

- Монстры и волшебные существа: русские сказки и европейские мифы с иллюстрациями Аны Награни

- Поэтические воззрения славян на природу. Стихии, языческие боги и животные

- Тебя обнимет ветер: истории старухи Ойнур. Для тех, кто ищет тепло и надежду

- Миф в слове и поэтика сказки. Мифология, язык и фольклор как древней шие матрицы культуры

- Проклятые души. Легенды из Японии, Китая и Кореи

- Поэтические воззрения славян на природу. Нечистая сила и народные праздники

- Поэтические воззрения славян на природу. Сотворение мира и первые существа

- Мифические существа татар. Коварные духи, великодушные божества и птица счастья Хоррият

- В чем истина? Эксплейнер по современной философии от Фуко и Делеза до Жижека и Харауэй

- Государь

- Мальчик из трамвая. О силе надежды в страшные времена

- Легенды гор и морей. Монстры и предания Древнего Китая

- Загробное путешествие. Царство Аида, Средиземье и Вальхалла: 100 мест, которые нельзя пропустить после смерти

- Калевала

- Монстры у порога. Дракула, Франкенштейн, Вий и другие литературные чудовища

- Просвещенное сердце. Автономия личности в тоталитарном обществе. Как остаться человеком в нечеловеческих условиях

- Спокойное сердце. О счастье принятия и умении идти дальше. Обнимающая мудрость психотерапевта Накамура-сенсея

- Жуткий Новый год. Крампус, йольский кот и другая зимняя нечисть со всего мира

- Настоящие ведьмы

- Магия и медицина Древней Месопотамии. От демонов Пазузу и Ламашту до целителей асу и экзорцистов Вавилона

- Темная сторона средневековой Японии. Оммёдзи, мстительные духи и жрицы любви

- Индийская «Книга мертвых». Исследование мрачного ада, лучезарного рая и путей в страны богов и умерших

- Искусство алхимии. От философского камня и эликсира бессмертия до пятого элемента и магии книгоиздания

- Культ зверя и славянские оборотни. От лютичей и берендеев до волкодлаков и заклятых сорок

- Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни

- Великие сожженные. Средневековое правосудие, святая инквизиция и публичные казни

- Эстетика цвета в Китае. От бутона лотоса до яшмы небесных вод

- Афоризмы житейской мудрости

- Веретено Бабы Яги. Большуха над ведьмами, святочные гадания, ритуальные побои и женская инициация в русских сказках

- Возвращение героя. Архетипические сюжеты, древние ритуалы и новые символы в популярной культуре

- Эго и архетип. Сознание и бессознательное в мифе, религии и культуре