000

ОтложитьЧитал

Б. М. Кустодиев «Купчиха за чаем»

На картине изображена дородная купчиха, сидящая на веранде своей усадьбы за столом, щедро накрытым различными яствами. Этот образ изобилия был для Бориса Кустодиева олицетворением сытости и достатка русского народа, счастливой жизни купечества, того спокойного уклада жизни, который рушился буквально на глазах.

Б. М. Кустодиев «Купчиха за чаем», 1918 год, Государственнй Русский музей

Набросок с руками и блюдцами

Прототип купчихи – соседка Кустодиева, бывшая, правда, не купчихой, а баронессой. Идея взять ее образ для картины пришла в голову жене художника, а баронесса, в свою очередь, с радостью согласилась позировать. Кустодиев к тому времени был серьезно болен. Еще в 1909 году у него обнаружили костный туберкулез, и последние пятнадцать лет жизни он провел в инвалидном кресле с полностью парализованными ногами. Что, впрочем, не отразилось на его характере и стремлении к творческому самовыражению. Заметьте, темы работ продолжали выбираться яркие, позитивные и жизнерадостные.

Б. М. Кустодиев «Купчиха, пьющая чай», 1923 год, Нижегородский государственный художественный музей

Но вернемся к купчихе – образ ее был написан с баронессы Галины Адаркас, происходившей из знатного прибалтийского рода. Она была певицей, артисткой цирка и во всех планах харизматичной особой. Во время написания картины училась на первом курсе хирургического отделения Астраханского государственного медицинского университета, что говорит о ее молодости и о том, что на картине ее специально несколько состарили.

Б. М. Кустодиев набросок картины «Купчиха, пьющая чай», 1918 год, Государственнй Русский музей

Впрочем, творческие способности Галины все-таки взяли верх, поэтому хирургом она так и не стала, а пела партию меццо-сопрано в хоре Управления музыкального радиовещания Всесоюзного радиокомитета СССР. После этого, насколько известно, баронесса, а точнее уже просто советская гражданка, участвовала в озвучивании фильмов, но большого успеха не добилась.

Как сложилась судьба Галины в 1930-е и позже – неизвестно.

Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова», 1964 год, реж. Константин Воинов

Образ же ее получил широкое распространение в культуре. Например, вспомните известную сцену с чаепитием из фильма «Женитьба Бальзаминова» режиссера Константина Воинова – Нонна Мордюкова, сыгравшая скучающую купчиху Белотелову, вдохновлялась именно Галиной с полотна Кустодиева.

«Женитьба Бальзаминова». Фильм 1964 года, реж. Константин Воинов

В. А. Серов «Портрет Мики Морозова»

На картине изображен четырехлетний сын предпринимателя, мецената и коллекционера произведений искусства Михаила Морозова и одной из крупнейших представительниц религиозно-философского и культурного просвещения России начала ХХ века Маргариты Мамонтовой.

В. А. Серов «Портрет Мики Морозова», 1901 год, Государственная Третьяковская галерея

Мика Морозов в возрасте семи лет, 1904 год

Мика, как и все дети в его возрасте, был очень активным и непоседливым, ему было трудно находиться в статичном положении и позировать. Поэтому Серов делал быстрые зарисовки в несколько этапов и изобразил Мику в движении: кажется, что он вот-вот вскочит со стула и убежит изучать этот огромный мир, полный приключений и загадок.

И как трудно представить, что из этого кучерявого малыша вырастет «крупный, широкоплечий, могучий мужчина». С двух лет Мика изучал английский язык и позже уехал учиться в Великобританию, а после возвращения поступил в МГУ на филологический факультет. Он был одним из немногих смельчаков, кто не испугался репрессий и после революции остался на родине. Причем Морозов не только избежал преследований советской власти, но и умудрился сделать блестящую карьеру литературоведа, театроведа, педагога, переводчика, а также стать одним из основателей советского научного шекспироведения. Если вы когда-нибудь окажетесь на филфаке МГУ, то даже увидите портрет Михаила Михайловича на кафедре шекспироведения.

Первая жена Морозова, княжна Варвара Туркестанова, в 1920-е годы была арестована и попала в тюрьму, а после освобождения впала в психическое расстройство и покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна пятого этажа. От этого брака у Михаила Морозова родился первый и единственный ребенок – Михаил Михайлович-младший. Впоследствии Морозов женился еще дважды, но семья никогда не была для него на первом месте.

По воспоминаниям современников, Михаил был деятельным, трудолюбивым и увлеченным своим делом человеком. Обладал феноменальной памятью, цитировал монологи из пьес, на своих лекциях никогда не пользовался конспектами и говорил только экспромтом, был своего рода трудоголиком и педантом. В профессиональной среде его очень уважали. Поэтому неудивительно, что в 1952 году, когда в СССР должна была состояться встреча потомков русских эмигрантов-предпринимателей, уехавших из страны после революции, Михаилу Михайловичу как сыну крупного предпринимателя Морозова предложили поучаствовать в этом знаковом событии. Тем более что он замечательно говорил на многих европейских языках. Зачем вообще нужна была эта встреча? Банально – после войны в Советском Союзе ощущались проблемы с финансами и были необходимы инвестиции. Вот и хотели, так сказать, надавить на чувство ностальгии бывших соотечественников.

Михаил Михайлович Морозов

Каково же было удивление, когда выяснилось, что потомок древнего купеческого рода живет в коммуналке и, более того, не имеет ни одного приличного костюма. Для такого-то важного события. Впрочем, все это очень быстро исправили – член ЦК КПСС Анастас Микоян распорядился выделить Морозову достойную квартиру, дачу и личный автомобиль. Но по иронии судьбы получить обещанные подарки тот не успел. В последние годы Михаила мучили проблемы с сердцем, и в этот раз оно не вынесло эмоционального потрясения. В День Победы, 9 мая, на пятьдесят шестом году жизни Морозов Михаил Михайлович скончался от инфаркта.

Маргарита Морозова, мать Мики, в молодости

Маргарита Морозова в преклонные годы

Вот что писала Маргарита Кирилловна Морозова о своем сыне, которого пережила на пять лет: «Мика умер 9 мая 1952 года. Хотя он умер в уже зрелом возрасте, но в жизни его как раз в это время совершился переход на новую работу (он был назначен главным редактором журнала «Новости»), которая открывала перед ним широкие творческие перспективы, и его живая и кипучая натура заставляла верить и надеяться, что еще немало нового будет им сказано. Но роковая болезнь положила конец всем надеждам… Он скончался, а я, его мать, восьмидесяти лет, его пережила… Теперь мне остаются только воспоминания о нем. Воспоминания эти уносят меня к далеко ушедшим годам прошлого столетия. Чем больше я вспоминаю и думаю, тем яснее и живее становится образ крошечного кудрявого мальчика с большими, черными, всегда широко открытыми, точно удивленными глазами. Душа невольно цепляется за нить воспоминаний, ищет утешения в этом светлом образе. Мне очень больно, что я никогда в своей жизни не вела записей, не раз уже я в этом себя упрекала. Так и сейчас, мне до боли хотелось бы восстановить многое из детских и юношеских лет моего сына, но придется довольствоваться теми отрывочными картинами, которые сохранила моя память, да кое-какими письмами».[7]

В. А. Тропинин «Портрет Арсения Васильевича Тропинина»

На картине изображен сын художника – Арсений. Как и родители, Арсений был крепостным крестьянином графа Моркова.[8] Он с самого детства увлекался изобразительным искусством, учился основам живописного мастерства у своего отца, писал портреты и трогательные пейзажи. А в 28 лет, через пять лет после Тропинина-старшего, получил вольную.

В.А. Тропинин «Портрет Арсения Васильевича Тропинина», 1823 год, Государственная Третьяковская галерея

В. А. Тропинин «Семейный портрет графов Морковых», 1813 год, Государственная Третьяковская галерея

По ходатайству отца он был официально признан живописцем и получил звание «Неклассного художника»[9] Императорской Академии художеств в портретной живописи.

Прожил до глубокой старости, продолжив дело отца, но известным художником так и не стал.

На портрете Арсению около 10 лет. Василию Тропинину интересна непосредственность и обаяние детства. Он фиксирует импульсивный поворот плеч, случайный взгляд, направленный куда-то мимо зрителя. На лице игра светотени – это реальный солнечный свет. В портрете нет духовной напряженности романтизма, здесь скорее нашли отражение отзвуки сентиментализма, рассматривающего человека как «дитя природы». Открытость и искренность образа делают его одним из лучших детских портретов в творчестве художника.

В. А. Тропинин «Автопортрет на фоне окна, с видом на Кремль», 1857 год, Государственная Третьяковская галерея

К. С. Петров-Водкин «Купание красного коня»

Наверное, самая популярная картина Петрова-Водкина, вызывающая много вопросов: почему конь странного цвета? Почему юноша обнажен?

Из писем художника мы узнаем, что образ коня был списан с животного по имени Мальчик, жившего на хуторе Мишкина Прис-тань Саратовской губернии.

Летом 1912 года одна из учениц Петрова-Водкина, Наталья Грекова, дочь генерала Петра Грекова, пригласила его погостить в родовое имение. Это были беззаботные дни, о которых художник впоследст-вии вспоминал с теплотой и искренним восхищением местной природой и людьми. Так он описывал это время в письмах матери:

К. С. Петров-Водкин «Купание красного коня», 1912 год, Государственная Третьяковская галерея

«Попали мы, можно сказать, в рай – так здесь хорошо! Река, лес и хорошие люди. Я так люблю уезжать по Иловле (приток Дона) среди деревьев, среди водяных лилий – такой отдых и тишина одиночества. Трогательна заботливость и внимание, которыми эти милые люди окружают меня, чтоб ничто не мешало работать… (22 июля 1912 года)».[10]

Обнаженный юноша же был написан с его двоюродного брата Шуры – Александра Ивановича Трофимова – в Хвалынске. В городе, в котором родился и провел детство художник, в котором продолжали жить его родители. И в который он отправился сразу после каникул в Мишкиной Пустыни.

Однако, когда картина была представлена на выставке «Мира искусства», ученик Петрова-Водкина, который впоследствии стал одним из столпов русского авангарда, – Сергей Иванович Калмыков – заявил, что «в образе томного юноши на этом знамени изображен я собственной персоной. Только ноги коротки от бедра. У меня в жизни длиннее»[11].

Также Калмыков был уверен, что именно его картина «Красные кони», написанная годом ранее, вдохновила Петрова-Водкина на создание собственного варианта. На первый взгляд факт кажется вполне реалистичным, уж очень похожи сюжеты: красные кони, обнаженные юноши, вода. Но, изучая историю искусства, нельзя быть категоричным, а нужно стараться видеть общую картину эпохи и жизни конкретного мастера.

С. И. Калмыков «Красные кони», 1911 год, ГМИ им. А. Катаева

В нашем случае нужно вспомнить о том, что Петров-Водкин в юности обучался иконописи и, несомненно, хорошо был знаком с новгородской школой, для которой характерны изображения красных коней. Кроме того, обнаженный мальчик может косвенно напомнить кружащихся персонажей Анри Матисса на полотне «Танец». Такие же гибкие, тонкие, слегка деформированные и пластичные. И нет, это не плагиат, в истории часто случается, что люди примерно в одно время приходят к схожим мотивам или изобретениям: вспомним, например, гипотезу множественных открытий.[12]

«Свв. Борис и Глеб на конях», сер. XIV века, Государственная Третьяковская галерея

Но давайте вернемся к обнаженному юноше и его судьбе.

Вариант первый: история Александра Трофимова. Когда ему был всего год – он осиротел и с тех пор воспитывался в доме Петрова-Водкина, мать которого приходилась ему родной тетей. Сам Петров-Водкин в то время уже учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и редко бывал в Хвалынске. Подросший же Александр поступил в летное училище, из которого довольно скоро был отчислен за грубое нарушение дисциплины. В Гражданскую войну был кавалеристом, женился на санитарке, радовался рождению сына, а вскоре был репрессирован и попал в ГУЛАГ на строительство Беломорканала. Время было такое, что за «ненадлежащие родственные связи», в данном случае с Петровым-Водкиным, который писал ему из Парижа письма на французском, могли обвинить в антисоветской агитации. Причем могли запросто дать расстрельную статью, но присудили всего 10 лет. Шел 1937 год.

В войну Александр просился на фронт, как и многие заключенные, но получил отказ и продолжал добывать уголь в Ухте. После освобождения уехал на родину жены – в Чебоксары, долго не мог найти работу и по счастливой случайности устроился в табачную контору, а потом в кооперативный техникум завхозом, где и проработал до 85 лет. Умер в 1987 году, пережив свою супругу совсем ненадолго. А еще через два года был реабилитирован, справку об этом получил его сын – Анатолий Трофимов.

К. С. Петров-Водкин «Портрет Шуры Трофимова». 1914 год. (Сгорел в 1939 году в квартире художника)

С.И. Калмыков

Судьба «лжемальчика» – Сергея Калмыкова – сложилась иначе. В 1935 году он переехал в Алма-Ату, в результате чего избежал преследований советской власти. В столице Казахстана не было еще сформировано отношение к сюрреализму и авангарду, в отличие от Москвы. Поэтому Сергей устроился работать в театр оформителем декораций, а в свободное время продолжал писать картины.

Его работы, как он их сам характеризовал, написаны в уникальном стиле «фантастического экспрессионизма». Но общество их совершенно не понимало.

Сергей использовал работы в качестве подарков знакомым, а порой и незнакомым людям. Он жил за гранью бедности и почти все средства тратил на создание картин. Мебели в его квартире практически не было, а спал он, как поговаривают, на стопке связанных газет. Хотя это, скорее, похоже на художественное преувеличение.

В какой-то момент Калмыков приобрел славу чудака, почти что юродивого, к творчеству которого относились с иронией:

«Широченные штаны, раскрашенные акварелью под закат, оголтело желтый сюртук, буро-седые волосы по плечам и в довершение ансамбля необъятная бескозырка без лент, но с красным верхом. Всегда сутулясь, не поднимая глаз, он брел по своим непонятным делам, придерживая у бедра холщовую суму».[13]

Скончался Сергей Калмыков в возрасте 75 лет, будучи одним из известнейших в современном мире русских авангардистов, не признанных при жизни. Скончался в одиночестве и нищете.

Анализируя жизнь и творчество Калмыкова, особенно последние годы, некоторые исследователи предполагают, что он был нездоровым человеком, но официально не числился как пациент психиатрических больниц. Перед смертью в своем дневнике он объясняет свой образ жизни и деятельности так: «Для меня вся жизнь – театр».

- Современное искусство и как перестать его бояться

- Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола

- Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили

- Как понимать современное искусство и перестать его бояться

- В следующих сериях. 55 сериалов, которые стоит посмотреть

- Эпоха Вермеера. Загадочный гений Барокко и заря Новейшего времени

- Видимая невидимая живопись. Книги на картинах

- Мистическое искусство: скрытые смыслы и спорные теории

- Искусство для пацанчиков. По полочкам

- Анатомия искусства

- Мифы и стереотипы в искусстве

- Страстный модерн. Искусство, совершившее революцию

- Как понимать искусство: арт-прогулка по стилям и эпохам

- Искусство для артоголиков

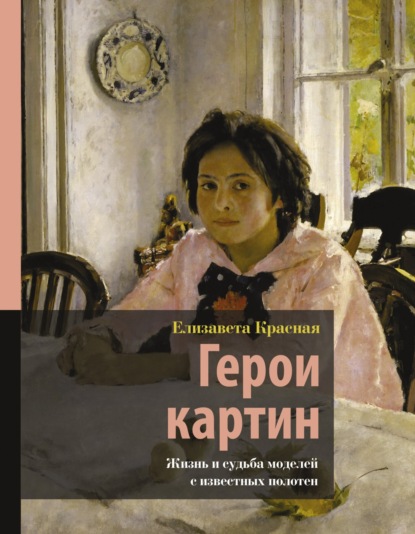

- Герои картин. Жизнь и судьба моделей с известных полотен

- Импрессионисты. Игра света и цвета

- Прерафаэлиты. Революция в викторианском искусстве

- Художники, изменившие историю