000

ОтложитьЧитал

© В. М. Гатов, 2022

© «Время, 2022

* * *

* * *

А и Б сидели на трубе

Он лежал на снегу, маленький и черный, как буква.

Все столпились на тесном балконе, и я, перегнувшись через перила, увидел белый лист свежевыпавшего снега и его – в нижнем правом углу.

Мы до этого сидели в крохотной московской кухне, пили чай, обсуждали, как быть. Я давно не говорил по-русски, но на третий день бесконечного чаепития уже втянулся и даже перестал удивляться, что все понимаю. Почему-то московских родственников больше всего интересовала встреча с Косыгиным, они все время возвращались к этой теме, все им было любопытно, какой он, Косыгин, как в телевизоре или не совсем? Так евреи в местечке встречали когда-то приехавшего из Петербурга земляка: «Видел ли Хаим русского царя?» Ну а что Косыгин?

Ну что Косыгин? Я мог бы им сказать, что в Америке люди с такими лицами играют в покер в задних комнатах салунов, но им это было бы непонятно.

Вдруг в комнате громко хлопнула оконная рама, пахнуло холодом. Никто ни о чем не подумал, только Ривкина внучка Лидочка пошла посмотреть, отчего это дует.

Потом она крикнула: «Здесь никого нет!»

И добавила тише: «Дедушки нет».

И окно опять хлопнуло.

Все уже выбежали туда, откуда дуло холодом, а я еще вылезал из-за стола, долго, как будто в полусне, когда с закрытыми глазами прислушиваешься к уличным звукам – ничего не видишь и все-таки знаешь, что происходит, – попробовал крикнуть, позвать, сказать что-нибудь: пусть все знают, что я еще жив. Но не мог даже языком шевельнуть, даже языком.

Потом все-таки добрался до этого балкона с каким-то нищим московским хламом, сложенным в углах, с какими-то ящиками, припорошенными снегом, добрался до тесного балкона, где уже были и что-то говорили все, и заглянул вниз, и увидел, как далеко внизу в белом квадрате двора он лежит на снегу, маленький и черный, как буква.

Братик мой.

Там кто-то уже кричал во дворе.

И я подумал: вот что остается. Думаешь, что пишешь свою жизнь как книгу, а в результате остается одна маленькая черная буква в белой пустоте. Да и то в лучшем случае.

* * *

Прошло какое-то время; тело увезли в морг.

Интуристовский порученец взял на себя оформление бумаг и всего, что положено для похорон. Я в очередной раз порадовался, что мне его придали на время поездки, потому что иначе пришлось бы заниматься всем Ривке и ее детям. Из какой бы конторы он ни был на самом деле, этот Юрий, от него был толк. Перед тем как уехать, он еще куда-то уходил звонить – непонятно почему это нельзя было сделать из квартиры? – вернулся напряженным, с желвачками на щеках, – видимо, попало от начальства, хотя он-то при чем? – и сказал, отведя меня в сторону:

– Товарищ Косыгин просил передать вам свои искренние соболезнования и выразил надежду на соблюдение договоренностей.

Я подумал, что, возможно, его расстреляют или сошлют куда-нибудь на Новую Землю, если я скажу, что все отменяется. Поэтому плюнул и сказал:

– Передайте, что я благодарен господину Косыгину за участие.

* * *

Лично я люблю гулять по кладбищам. С тех пор как появилась возможность бывать в разных городах, обязательно захожу. Одно, другое. У меня целый список. Те, что посетил, отмечаю крестиком. А рядом с теми, где особенно понравилось, ставлю еще и галочку.

На кладбище хорошо думается – не только о прошлом, но и о будущем, как ни странно. Возраст уже такой, что хочешь не хочешь, а чувствуешь стариковскую солидарность. Мы ведь в оппозиции современному нам обществу. Оно куда-то несется, а мы постепенно отстаем, отстаем. Понимаем, что скоро отстанем навсегда, и надеемся, что от нас хоть наша память останется. А всем наплевать. И нам тоже было наплевать, когда мы неслись вместе с другими.

Кстати, вот что в голову пришло… Если следовать точной науке, человек просто функция двух переменных – обстоятельства места и обстоятельства времени. Можно график построить. А когда ты умер и тебя закопали, переменная времени как бы исчезает, а переменная места становится постоянной. Вот ведь какая штука.

Хорошо было бы эту мысль с кем-нибудь обсудить.

Рядом с той могилой, к которой я шел, стояло странное что-то. Я сначала решил, что это старуха-оборванка. Но потом, когда она обернулась, разглядел, что это очень глубокий старик. В том возрасте, до которого дожило это существо, старика со старухой легко спутать. Таких теперь уж нигде и не встретишь, разве что в малобюджетных фильмах-фэнтези. Лошадиные зубы с прорехами, кожа, как смятая оберточная бумага, слезящиеся глаза с пятнами катаракты. Карикатура какая-то, а не старик. Меня изумило, что он меня заметил и что-то сказал. Что именно, я не понял. Но просто молчать было неудобно, да к тому же я люблю поговорить.

– Народу здесь что-то маловато сегодня, – сказал я. – Все стороной теперь кладбища обходят. Чересчур впечатлительная нынче молодежь, не находите? Чураются отходов. Им бы только все утилизировать. У нас-то нервы покрепче были, а?

Он не ответил.

– Вот этот, например, – продолжил я самым сердечным тоном, стараясь его разговорить, – вот, скажем, этот вот, – я хлопнул рукой по мраморному обелиску с пустой овальной выемкой, из которой вывалился портрет покойника. – Я ведь его знал. В свое время он был знаменитость. Про него в газетах писали. Даже, знаете, ходили слухи, что это он Кеннеди убил.

Старик не ответил и вдруг плюнул на то место, которое я стукнул, будто хотел пометить.

– Вы тоже его знали? – спросил я.

Он повернулся, показав мне скрюченную узкую спину, и сделал шаг прочь. Одежда на нем болталась. Из-под древнего ратинового пальто торчали обтрюханные штанины костюмных брюк, далеко не доходящие до щиколоток, а из-под них заправленные в шерстяные носки трикотажные кальсоны. И белые когда-то кроссовки, испачканные масляной краской. Хоть и скукоженный, он был приличного роста, но такой заношенный и тощий, будто его специально гримировали для роли.

Я припустил за ним – хожу я довольно бодро, несмотря на возраст, – обогнал и как следует вгляделся в лицо. Кошмарная картина. При нем была палка, выкрашенная красным – по-видимому, древко от флага или транспаранта, – и он на меня замахнулся.

– Послушайте, – сказал я, – да что с вами такое? Вот я сейчас кликну кого-нибудь, и вы со своей этой палкой еще у меня посмотрите…

– Я и так смотрю, без посторонних, – сказал он. Голос у него как-то булькнул, лопнул и осел, вроде пузыря на болоте; лягушачий голос. – Я все время на него смотрю. Это мой памятник, и можете не сомневаться, я за ним смотрю. И мне не надо, чтоб другие-разные смотрели. Видели, что там написано? «Аллея героев». А вы идите себе сами знаете куда.

– Это просто нелепо, – сказал я. – На что хочу, на то и смотрю. Тут открыто для всех вообще-то. И у вас тут прав никак не больше моего.

– Прав? А это уж я вам покажу насчет прав. Кто Кеннеди убил, а кто так просто ходит. – Он снова злобно поднял свою красную палку. – У меня фамилия точно такая же, как у памятника, и есть доку́мент. – Естественно, что он говорил «доку́мент», как же иначе? – Памятник этот мой. Теперь таких не ставят. Вот лично ты обойдешься!

Надо сказать, зрелище то еще: похожий на старуху старик в отрепьях грозит мне тем, что осталось от красного флага. Давненько я таких не встречал. Думал, их всех разобрали по дуркам на принудительное лечение.

– Так кто вы такой, вы говорите? – спросил я.

Он назвал имя, но не так, как выбито на памятнике, а так, как должно было быть в бумагах. В доку́ментах. Это меня насторожило: такие подробности мало кому известны.

– Он ведь уже давно умер, – сказал я. – И при жизни его совсем не так называли. Вы, наверное, историк, если располагаете о нем такими сведениями. А я знал его лично. Теперь о нем никто не помнит, а в свое время довольно известный был человек.

– Вы мне будете рассказывать! – сказал сумасшедший.

– Знаете, как он умер? Выпрыгнул из окна Торгового центра одиннадцатого сентября. А ему на следующий год должно было сто лет исполниться.

– Это вы так думаете. Может, выпрыгнул, может, вытолкнули, а может, и улетел. Если выпрыгнул, значит, должно быть тело. А где тело? Я вас спрашиваю.

– Ну вы же знаете, там мало что могло остаться. Под этим камнем, скорее всего, просто горсточка праха. Так многих хоронили, не только его.

– Не мелите чепухи. Его что, кто-то вытащил из-под обломков? Память у тебя подкачала, парень! А ведь с виду ты примерно мой ровесник. У меня-то память закаленная – научили, что помнить, а что забыть. Памятник мой! Я заслужил и могу на него любоваться. Этот камень – все, что от нас осталось, даже не сомневайся, – он смотрел на меня слезящимися глазами и морщился, как от боли. – Он умер, знаете ли.

– Вот видите. Значит, вы не можете им быть, – сказал я безумцу. Настоящие безумцы всегда нелогичны, сами себе противоречат.

– Еще как могу! Только я-то Кеннеди не убивал, уж тут вы мне можете поверить. Там много кто был замешан, и много всякого потом накрутили, но не я его убил. Это все брат его придумал. С ним тоже потом поквитались. Палестинцы, если хотите знать. Террористы. Русского царя Николая, как ни пытались, а он сам отрекся. Радовался, наверно, что успел ускользнуть. Не спасло. Сталин, Гитлер, концлагеря, вот это все. Я один от того века остался. Но нас потом поменяли на других. А другие разве могут, как мы? Вот вы мне будете рассказывать!

Он поднял свою палку и огрел меня изо всех сил по плечу. Нечувствительно, будто сухая ветка упала. И пошел между памятниками, трясясь и спотыкаясь, в этих своих белых кроссовках.

Так меня и не узнал. Будь это действительно он, он бы, конечно, узнал меня в лицо.

* * *

Согласно метрической книге Одесского раввината за 1902 год, родились в Одессе у Гирша Иванова Голубова, происходящего из мещан Виленской губернии, и его жены Иды сыновья Авель-Биньямин и Яков-Йонатан; обряд обрезания которых совершил Мирович.

Собственно, имя приготовили только для одного, но вслед за первым сразу же появился второй, выскочил, словно держа брата за пятку, отчего по совету раввина и был назван Иаковом. Что касается второго имени, то Биньямин означает «сын правой руки», первенец, а Йонатан – нежданно дарованный Господом. Однако, когда близнецов обмыли и уложили в тесную, не рассчитанную на двоих люльку, ни повитуха, ни раввин, ни молодая измученная родами мать не смогли бы отличить одного от другого. Так что только Бог ведает, кто из них был Авелем, а кто этим, тем самым.

О чем и речь.

1914

Ему еще не было двенадцати, когда он заключил свою сделку с Богом.

Произошло это на восьмой день после похорон.

Всему причиной был страх. Страх приходил, едва они оказывались в своей комнате, и брат, немного поерзав, засыпал, а он оставался один в совершенно пустом мире, где было слышно, как тени бегают по половицам, свистит снаружи ветер, кричат павлины в дворцовом саду, да пробираются по аллеям, крадучись, неведомые звери. В такие ночи вокруг могло бродить всякое.

А Бог жил в камне, и два лица у него было – вперед и назад, и буквы на другой стороне. Сверху он был потолще, а снизу заострялся, как зуб у дракона, и им можно было резать, долбить и царапать, как осколком стекла.

Камень был такой острый, что он порезался до крови, сжимая его в кулаке. Он размазал кровь и пальцем другой руки обвел ею оба лица Бога. Потом, действуя складным ножом и руками, выкопал глубокую нору там, где начинался могильный холмик, на границе твердой и рыхлой земли, и закопал Бога вместе со своей начинающей подсыхать кровью.

Он об этом никогда никому не говорил, даже брату.

И больше уже ничего не боялся.

* * *

Они тогда жили в Одессе.

И папа позвал их в кабинет, чтобы показать камень.

– Братики-разбойники, – крикнул он, вернувшись домой, из прихожей, – вы уроки сделали? Если сделали, бегите сюда, посмотрите, что я принес.

Они, если честно, уроков еще даже не начинали, тем более что Альфонс задавал немного и в крайнем случае можно было списать у Вальки Зарецкого, но конечно сказали, что сделали – упражнение на обстоятельство места и упражнение на обстоятельство времени, а про другие обстоятельства еще не проходили, – и тут же явились в кабинет, где папа успел задернуть шторы и лампы зажег: ту, что на столе, под зеленым абажуром, и абрикосовую, на этажерке рядом, отчего на сукно, которым был застелен стол, ложились и накладывались друг на друга разноцветные пятна. А в центре лежал камень, похожий на зуб или на ладонь очень маленького человека.

– Это, братики-разбойники, – говорил папа, смешно шевеля усами и всматриваясь в камень через увеличительное стекло, – это у нас глипта. От греческого «вырезаю, выдалбливаю». – Он так держал эту глипту, что им приходилось заглядывать с боков, иначе не было видно. – Материал, судя по всему сердолик, видите, какой цвет, будто сушеная груша, и твердый-претвердый. Вот у мамочки есть брошь-камея – такая же техника, только изображение не выпуклое, а наоборот. И тут мы переходим к самому интересному, братики мои, смотрите, тут чего…

– Ты ж нам все загородил, – заныл Яшка, который заглядывал слева, и ему действительно оттуда было видно совсем ничего, так как папа держал камень в левой руке, а увеличительное стекло в правой.

Папа изогнул руку так, чтобы не загораживать, но все равно загораживая, потому что ему главное было самому рассмотреть, и продолжил: – Вот это у нас, знаете, кто? – Он повернул камень сначала в одну сторону, потом в другую. – Не знаете! А это у нас бог Янус, двоеликий. Видите, одно лицо у него смотрит вперед, а другое назад.

Авель постарался разглядеть двоеликого Януса, но мало что можно было разобрать. Так, ничего особенного, что-то похожее на скомканный в шарик листок или на грецкий орех в почерневшей шкурке. А папа им любовался.

– И по идее, – продолжал он, не отрываясь, – сзади, то есть на реверсе должен бы быть кораблик, как на монете, потому что Янус у римлян считался покровителем путников и дорог. Еще он открывал врата для света и закрывал для тьмы. Но врат никаких или простых дверей здесь тоже нет. А вместо этого что мы наблюдаем с обратной стороны? – Он дал взглянуть поближе сначала одному сыну, потом другому. – Мы наблюдаем письмена, похожие на еврейские, которых тут никак не должно быть.

– Почему, папа?

– А потому что римляне, чей бог был Янус, писали по-латински или, на худой конец, по-гречески. А евреи никак не могли создать изображение языческого божества. Таким образом, с изображением тут мы имеем научную загадку и переходим к тексту, может быть, надпись что-нибудь прояснит. – Он отложил лупу, достал носовой платок, окунул уголок в плошку, где уже отмокали несколько древних монет, протер. – Жалко, но без специальной обработки и оборудования текст почти не читается. Видите, вот здесь букву можно разобрать, это Вав, а это Бет или Далат, это Алеф, – папа стал показывать острием карандаша, – опять Алеф. – Потом снова посмотрел через лупу. – Нет, я это прочитать не могу. Надо будет показать на кафедре.

– Пап, – спросил Яшка о том, о чем Авель и сам хотел спросить. – А где ты это взял?

– Да так, – сказал отец невпопад. – Иногда в землю уходит, а иногда появляется.

* * *

Во дворе за садовым столом доклеивали аэроплан. Авель, забравшись на скамейку с ногами, подавал брату необходимый инструмент. Было тепло. Дворник Береза, разбрызгав из ведра воду, сметал с земли сор от акации. На прошлой неделе аэроплан уже пытались запускать, но от усердия слишком туго закрутили резинку, и она лопнула. Потом поменяли резинку, но опять что-то пошло не так, аэроплан взлетел не вверх, а вбок, и сломал крыло. Папиросную бумагу, которой оно было оклеено, пришлось менять всю, и еще чинить два ребра из бамбуковой фанеры, на которых все держалось. Ничего, Уточкин тоже не сразу полетел. Была надежда, что все-таки сегодня удастся починить, и еще останется время для полета.

Тут во двор с улицы вбежал проныра Орляшко из параллельного класса, по прозвищу Орляшка-говняшка, и закричал:

– Эй, Голубцы, вашего папашу убило! Бомбой надвое разорвало! Возле кафе Фанкони! Бегите скорее смотреть!

Кафе Фанкони было рядом, на Ланжероновской, они добежали – и минуты не прошло. Там вокруг были все витрины повыбиты, тротуар засыпан мусором и битым стеклом, и на мостовой догорало что-то картонное. Они протолкались через толпу. Папа лежал в черной кровяной луже, вытянув ноги и прислонившись плечами к стене. Левая вывернутая рука его мелко тряслась. Кто-то подсунул ему свернутый парусиновый пыльник под спину. Посередине, между жилетом и штанами, у него было все разворочено, мокро блестело, дымилось, текло и ужасно пахло. Толстые черные подкрученные усы на белом лице висели, будто приклеенные, а глаза без слетевшего с носа пенсне казались маленькими, выцветшими и незрячими.

Все галдели, говорили одновременно, но отдельные понятные слова выскакивали из общего гомона:

– Ох ты… доходит… это, что ли, детки его… доктор сказал, не шевелить… меня самого чуть не задело… целили в губернатора… не в губернатора, а в полицмейстера… ускакал… сказывали, разносчик…

Папа казался неживым, но когда жандарм, придерживая за плечи, придвинул их ближе к нему, вдруг сильно прищурился, нашел их глазами и сказал как ни в чем не бывало:

– Братики-разбойники… – Он несколько раз глотнул, – видите, как все смешно получилось… нелепо… я ведь только за пирожными зашел.

Потом он сморщился лицом и умер. И пальцы на руке перестали дрожать.

* * *

Мамочка рыдала всю неделю не переставая.

Тетки были при ней и только шмыгали взад-вперед по дому, закрывались в папином кабинете, трогали его вещи и проливали на пол валерьянку, а всеми делами заправлял кузен Жорж. Он договаривался насчет дома, и насчет пенсии, и чтобы можно было оставшиеся до каникул дни не ходить в школу. С ним было трудно разговаривать, потому что он только делал вид, что слушает, а сам даже не смотрел. Через несколько дней приехал дедушка Голубов и увез их в Сморгонь. Там было неплохо, только скучно, и совсем не так, как в Одессе. А вскоре вообще все изменилось, потому что началась война. В Сморгони по случаю военных действий должен был случиться погром, однако в тот раз обошлось. К началу учебного года их записали в минскую мужскую гимназию и пришлось переехать к бабушкиному брату дяде Мирону. Потом говорили, что Одессу обстреливали турецкие миноносцы и что возвращаться домой опасно. Они попробовали убежать на войну, но их быстро поймали и вернули обратно.

* * *

От той Сморгони осталось вот что: групповой портрет на фоне забора. Посередине, на лавке, еще молодые старик и старуха. Он в сюртуке и картузе, она в платке, руки сложены, смотрят прямо в камеру без выражения – как истуканы из земли Ханаанской. За ними в два ряда дети: девять душ, ни одной улыбки. Сзади за забором дом, снизу кирпичный, бревенчатый сверху, край резного наличника с солнечным бликом на свежей краске – можно догадаться, что фотография была не мимолетным развлечением, а событием, фиксирующим завершение главного семейного гнезда со всеми еще не разлетевшимися птенцами. И несколько кабинет-портретов из минского ателье Гатовских: бабушка в шляпе с птичьим крылом; дедушка в очках, с аккуратно подстриженной бородкой, похожий на доктора в белом полотняном пиджаке; они же вместе; бабушка без дедушки со всеми детьми; дедушка в соломенном кресле с дочерьми по бокам; папин кабинет-портрет студенческих времен, судя по штампу, присланный из Швейцарии, еще безусое лицо с задорным коком, трость и пелерина с застежкой в виде львиных голов, на фоне нарисованной сзади горы; его же университетский диплом с нечитаемыми готическими буквами. Еще темно-серый картон альбомного формата с овальными, в виньетках, прорезями для лиц – единственное изображение родителей вместе (папа уже с усами, мама в монистах и локонах), снизу приклеена вырезка, судя по бумаге, из театральной програмки:

«Среди великолепия труппы нынешнего сезона совершенно особое место принадлежит Иде Арнольди, чей голос без доли сомнения можно отнести к вокальному идеалу: насколько безупречен он с технической точки зрения, настолько выразителен в эмоциональном плане. Трудно писать о таком феномене, слова бессильны передать всю его красоту и совершенство, хочется просто слушать и слушать, погружаясь в волшебный мир неземной гармонии».

* * *

Иногда от нее приходили письма, пахнущие сладкой пудрой.

«Мои милые, дорогие сиротки, – писала она, – если бы вы только знали, как ваша мамочка по вам скучает. Вы, наверное, сильно выросли и стали совсем мужчинами. Недавно мы давали концерт для героев Черноморского флота, прошедший с огромным успехом, в антракте меня зашел поздравить командующий, адмирал К., мы разговорились, и он был страшно удивлен, узнав, что у меня такие взрослые дети.

Как вы, дорогие мои? Все ли у вас здоровы? Слушаетесь ли дедушку и бабушку? Подружились ли уже с местными ребятами? Нравится ли вам, что вас записали в гимназию, или вам было бы лучше в реальном училище, где не надо учить греческий и латынь? Постарайтесь хорошо учиться, чтобы быть такими же умными и образованными, как папа. И пожалуйста, не забывайте чистить зубы и мыться, даже если приходится холодной водой.

Мы на днях начали репетировать “Хованщину” в новой редакции. Пока не знаю, что у меня выйдет с Марфой, но это по крайней мере позволит немного отвлечься от скорби по незабвенному Грише, вашему отцу. Ну и заодно обновить патриотический репертуар, от которого все уже слегка заскучали. Морис Леопольдович предлагал мне попробовать себя в кинематографе, но я пока думаю, а стоит ли искать успеха на этом новом поприще или лучше сосредоточиться на том, что получается лучше всего, на пении. Кстати, Жорж почти закончил очаровательную пьеску для меццо-сопрано и струнного квартета.

Пишите мне чаще, описывайте все-все-все, что у вас происходит, когда приносят почту, я первым делом кидаюсь проверять, нет ли весточки от моих любимых сыновей».

Они сочиняли в ответ:

«Наша милая, дорогая мамочка, – писали вдвоем, толкаясь и вырывая карандаш друг у друга, – нам здесь так замечательно, что мы уже вовсю обросли шерстью и часто воем на Луну. Воем без оркестра и репетиций, и у нас получается. Наш вой пользуется здесь огромным, заслуженным, ошеломительным успехом, особенно когда к нему присоединяются окрестные собаки, верблюды, бизоны, ослики и козы.

По нужде приходится ходить во двор, в деревянный нужник, или терпеть до школы. А ночью можно воспользоваться горшком, бабушка следит, чтобы мы его сами выносили. Мыться мы ходим в баню и моемся в одном помещении с посторонними людьми. Такая жизнь нам никогда не наскучит…»

Написав очередное письмо, натолкавшись и насмеявшись, они сжигали бумагу, на которой оно было написано, растирали или развеивали пепел, и на какое-то время им становилось легче.

* * *

Но вообще было и в Сморгони чем заняться.

В речке-переплюйке Оксне водились пескари, и можно было ловить пескарей и прыгать в омут с обрыва. Оксна недалеко от местечка впадала в Нерис, по которому на лодке доплывали до Вильно, и Нерис был уже совсем большая река, с настоящей рыбой, хотя ни кефаль, ни камбала-калкан, ни бычки в нем конечно же не водились. Вокруг Сморгони были леса, и можно было отправиться с раннего утра в лес за грибами и ягодами, а можно с дедушкой на мельницу – глазеть, как деревенские сгружают мешки с зерном, а потом угощают друг друга и мельничных самосадом из расшитых кисетов, и как крутятся жернова, и как стекает в желоб струйка крупчатки. А еще можно было набрать яблок в саду и сбежать на разъезд, взобраться на шиферную нагретую солнцем крышу пакгауза, есть яблоки, бросая огрызки вниз, стараясь попасть то в собачку, разлегшуюся на перроне, то в тумбу с ведром, а то и в борт проходящего мимо вагона. Когда появлялся сторож и ругался, грозя кулаком, и свистел им в свисток, надо было не задираться и не дразнить его, а скатиться вниз, в мягкую высокую траву по другую сторону, переждать немного и взобраться вновь, потому что сторож никогда не задерживался надолго.

Когда объявили мобилизацию, с крыши стало удобно смотреть, как разгружаются эшелоны. Они приходили с востока, тормозили под скрежет колодок и лязг буферов, пыхали клубами пахучего пара, шипели, звякали, останавливались. Несколько служащих в черной железнодорожной форме шли вдоль состава, откидывая запоры с вагонных дверей, оттуда, как зерна из стручка, выпрыгивали на перрон человечки в горохово-серой форме, им вслед бросали изнутри вещмешки, шинельные скатки, какие-то ящики, свертки и, как буквы составляются в слова, а слова в строчки, солдаты постепенно строились повзводно, формировали колонны, уходили за горизонт. От них оставались кучки соломы, тряпичной ветоши, дерьма, картофельных очисток, обрывков грязной бумаги, битого стекла, сплющенных жестянок из-под консервов, и тем, которых привозили новые эшелоны, приходилось сначала убирать за теми, кто уходил, а уж потом строиться.

Еще с крыши видна была река, а за ней холмы, поросшие смешанным лесом. По дороге от разъезда шли войска, и пыль, которую они поднимали, садилась на листья деревьев. Стволы были тоже покрыты пылью, и уже в конце августа начали опадать листья, и дети смотрели, как идут по дороге войска, и клубится пыль, и падают листья, подхваченные ветром, и шагают солдаты, а потом только листья остаются лежать на дороге, пустой и белой.

* * *

«Сердце мое болит, что мы этих сирот не оставим себе», – говорила бабушка Броня.

«Титнахем[1], утешься, жена! Что же делать, если сыночка прибрал Господь, вместо полицмейстера, а у родной их матери, как у шиксы, на уме только пение, да успех, да поклонники с цветами. Знаешь ведь, и миньян собирали Гришенькины друзья в бейт кнесет, а не дома. Я так понимаю, раз закончился Шлошим, и Кадиш по отцу мальчики читают, не будет большого греха, если они пойдут учиться, пока знания еще можно влить в их пустые головы. Вспомни, каким человеком был Гиршелэ, и подумай, как лучше исполнить мицву почитания его памяти: по заветам из святых книг или по пути к просвещению? Конечно, если бы я был царь, то или гимназию перенес в Сморгонь, или в Минск эту мельницу, которой есть только то оправдание, что она всех нас кормит. А мальчикам, не будем забывать, помимо русской гимназии придется же еще и к бар-мицве готовиться. Кто лучше Мирона за этим присмотрит?»

«Конечно, – доверчиво подхватывала бабушка, – Мирон так много положил труда на воспитание своих, чтобы сделать с них ученых талмудистов, может, с его помощью и из наших толк выйдет».

«Ну да, – посмеивался в усы дедушка. – Конечно, в этой стране без знания Талмуда никто не может свой хлеб маслом намазать».

* * *

С дедушкой Голубовым ведь что интересно? Прозываясь согласно метрическому свидетельству Иваном Ивановичем, он категорически отказывался переделывать имя на еврейский манер, так что даже община его осуждала. Он и дело свое начинал с самого простого – торговли сморгонскими баранками, потом взял в аренду мельницу и построил собственный элеватор; ничего нет удивительного в том, что происхождение было у него такое же бесхитростное, как и занятия.

Кантонист Голубов Иван Моисеев, отставной каптенармус музыкальной команды Апшеронского пехотного полка, веселил гостей на свадьбах русской музыкой, песнями и плясками, вовсе не мечтая получить вознаграждение за это доброе дело. Однако случилось так, что магнат Юзеф Комаровский явился однажды на еврейскую свадьбу, где приметил бадхена – бродячего еврея, поющего и пляшущего, как настоящий русский. Это страшно понравилось помещику, тем более что бывший кантонист был не просто плясун, а заслуженный ветеран, имеющий на груди медали: «За усердие» и «За взятие Ахульго»[2]. Расспросив его о службе и узнав, что еврей еще и грамотен, магнат предложил ему место управляющего, сделав правой рукой в торговых делах. Договорились, что со всех доходов десятина идет управляющему, остальное магнату. И раньше-то Голубову Ивану везло в жизни, а как стал он заведовать коммерцией в имении пана Комаровского, так еще и деньги хорошие привалили. Кстати, это может служить иллюстрацией к тому, что везучего человека даже и в России не оставит Господь своей милостью.

Поселившись в Комарах, стал Иван Голубов ходить по праздникам в местечко и всегда рад был поставить угощение, если люди из местечка приходили к нему. Спустя короткое время ему сосватали хорошую девушку и, хотя он был уже немолод, брак его оказался таким же удачным, как и все остальные дела. Через год родился сын, которого Иван Голубов, немного поспорив с родственниками жены, назвал тоже Иваном. Потому что Иван – имя не хуже других, да к тому же и везучее: не зря же благополучие ему принесло умение петь, плясать и носить платье по-русски.

Вот дедушка Голубов и звался Иван Иваныч. При других обстоятельствах можно бы из такого имени-отчества сделать солидный гешефт, но был Иван Иваныч человеком бесхитростным, жребием своим вполне довольным.

Он и баранками не перестал заниматься, справедливо считая, что бараночное дело при любых обстоятельствах своего владельца прокормит. Вот и близнецам можно было набрать в пекарне по картузу еще теплых обломанных, для продажи не годных, но тем не менее вкусных баранок на всю ораву. А если грызть целый день баранки с яблоками, можно до самого вечера обедать не захотеть.

* * *

В Минске все было не так, как в Сморгони.

Начиная с того, что дядя Мирон в Минске был большой негоциант, а известно, что Минск по сравнению со Сморгонью, как Одесса по сравнению с Минском.

Район Немига, где Мирон владел несколькими домами, представлял собой клубок улиц с закрытыми и проходными дворами, с синагогами, йешивами, молельнями разных общин, с лавками отдельно стоящими и в первых этажах, с магазинами, с лабазами оптовиков, с таинственными заведениями, где за закрытыми дверями из рук в руки переходили не деньги, а ценные бумаги. Но главными были не синагоги и лавки, а рынки: рыбный – фишмарк и мясной – ятка; к ним со всего города перла густая толпа, особенно по пятницам, когда хозяйки запасали на шаббат свежую рыбу. И если дул ветер от Свислочи, плотная базарная вонь накрывала район с его мощеными улицами и электрическими фонарями.

А вот побегать в свое удовольствие на той Немиге было негде. В любой момент из подворотни могла появиться компания подростков, единственной целью которых было задирать и унижать пришлых. Братья еще плохо ориентировались на местности, часто не зная, какой переулок куда приведет. Оказавшись в тупике, приходилось драться всерьез, до крови. Их били, конечно. Но скоро они выучились давать такой отпор, что без серьезного перевеса с ними предпочитали не связываться.

- М+Ж

- Рыба. История одной миграции

- Институт сновидений

- Город с названьем Ковров-Самолетов (сборник)

- Последний из миннезингеров (сборник)

- Жили-были старик со старухой

- Против часовой стрелки

- В аду повеяло прохладой

- Орина дома и в Потусторонье

- «Текущий момент» и другие пьесы

- Ваша жизнь больше не прекрасна

- Высотка

- Медведь

- Пламенеющий воздух

- Азартные игры. Записки офицера Генштаба

- Хроника № 13 (сборник)

- Бывший сын

- Поправка Джексона (сборник)

- Свет в окне

- Те, которые

- Девичьи сны (сборник)

- Свечка. Том 1

- Свечка. Том 2

- Сделай, чтоб тебя искали (сборник)

- Замыслы (сборник)

- Мягкая ткань. Книга 1. Батист

- Мраморный лебедь

- Коньяк «Ширван» (сборник)

- Рассказы о животных

- Травля (сборник)

- Барабанные палочки (сборник)

- Мягкая ткань. Книга 2. Сукно

- Отец мой шахтер (сборник)

- Детство Лёвы

- Озеро Радости: Роман

- Очередь. Роман

- Красный Крест. Роман

- Песнь тунгуса

- Савельев: повести и рассказы

- Чай со слониками. Повести, рассказы

- Шакспер, Shakespeare, Шекспир: Роман о том, как возникали шедевры

- Провинциальная философия: трилогия

- Юби: роман

- Родина моя, Автозавод

- Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х

- Музейная крыса

- Рассекающий поле

- Радуга и Вереск

- Гусь Фриц

- Счастливый Феликс: рассказы и повесть

- Минус 273 градуса по Цельсию. Роман

- Садовник (сборник)

- Продолжая движение поездов

- Голубиная книга анархиста

- Волчок

- Цимес (сборник)

- По фактической погоде (сборник)

- Мечта о Французике

- Холода в Занзибаре

- Собаки Европы

- Возвращение в Острог

- Маргиналы и маргиналии

- Коридор

- Либгерик

- Ксю

- Этот берег

- Площадь Борьбы

- Гомер, сын Мандельштама

- Детский альбом. Дневник старородящей матери Ирины Лакшиной

- Трещина

- Сталинский дворик

- О! Как ты дерзок, Автандил!

- Джек, который построил дом

- Лехаим!

- Я и есть революция

- Среди гиен и другие повести

- Доктор Фауст и его агентура

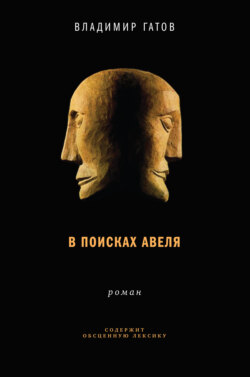

- В поисках Авеля

- Прошлое в наказание

- Кремулятор

- Лис

- По дороге в Вержавск

- Сапфировый альбатрос

- Долгая жизнь камикадзе

- Медуза

- Время сурка

- Натюрморт с селедкой и без

- Изумрудная муха

- Луша

- Джинсы, стихи и волосы