000

ОтложитьЧитал

Глава III

Первый год в Петербурге. Драматическая школа Поллак. Неудачные поиски заработка. Общение с Верой Федоровной Комиссаржевской

На следующий год я уже жила в Петербурге у тети Жени. Мать и бабушка не разрешили мне поселиться у тети Саши, боясь ее влияния на меня. Другая тетка – добрейшее, чудаковатое существо, старая дева, получавшая 50 рублей пенсии после смерти своего отца – генерала. Она занимала скромную квартиру в пятом этаже на Сергиевской улице. Всю свою жизнь она посвятила благотворительности, состояла членом так называемого Сергиевского братства: ездила в глухие углы Петербурга, где ютилась беднота, раздавала бедным талончики в столовую. Это была ее служба, дело ее жизни, ее радость.

Жила она бедно, рассчитывая каждую копейку. Квартира ее состояла из пяти комнат, две из них она занимала сама, а три сдавала за гроши только знакомым. Одну комнату занимала престарелая баронесса, другую – какая-то старая дева. С точки зрения моих родных, такое окружение было самым благотворным для меня, а главное, они воображали, что таким образом парализовалось тлетворное влияние тети Саши и театра. Как они ошиблись!

Тетя Женя ни в чем меня не стесняла. Занятая своими благотворительными делами, она мало обращала на меня внимания, и я, к моему счастью, была предоставлена себе. Еще одно мероприятие моих родных провалилось: надеясь вернуть заблудшую дочь в лоно семьи, решили взять меня измором, назначив только 20 рублей ежемесячного пособия. Из них 6 рублей я платила тете Жене за диван в гостиной, где я спала, и 10 рублей ей же за обед. У меня оставалось 4 рубля на все остальное необходимое и на все радости жизни. Я очень уставала, не имея возможности ездить даже на конке, но энергия не убывала, а страстное желание стать актрисой удваивало эту энергию. И я решила искать заработка.

В «Новом времени», в отделе объявлений, я прочла два очень заманчивых предложения. По первому объявлению в начальную школу требовалась преподавательница. И вот я, захватив свой аттестат об окончании псковской гимназии, отправилась по адресу. У подъезда дома, где помещалась школа, я нажала кнопку звонка, в ту же минуту дверь распахнулась и какая-то женщина в щель открывшейся двери крикнула: «Наняли, наняли, не нужно…» И дверь захлопнулась.

Вторая моя попытка найти работу была еще менее удачной. Объявление «Нового времени» гласило: «Пожилой, почтенный господин ищет молоденькую лектрису, знающую русский и французский языки. Просьба сообщить письменно на французском языке возраст, описать наружность и т. д.». Я решила: не удалось стать учительницей – буду лектрисой. И тут же засела за составление письма на французском языке. Но так как была не особенно сильна во французской орфографии, я, дождавшись прихода тети Жени «со службы», попросила ее поправить ошибки в письме. Тетя Женя с удовольствием согласилась и, надев очки, принялась за письмо, но с первых же строчек лицо ее вытянулось. Вытаращив глаза, она уставилась на меня: «Кому это ты пишешь?» Кому? Я объяснила, что вычитала в «Новом времени» объявление о лектрисе. Тетя Женя разорвала письмо и запретила мне раз и навсегда отвечать на подобные требования. Я была очень удивлена, но обещала не искать больше работы по объявлениям. Так окончились мои попытки найти заработок.

Тетя Женя жила чрезвычайно замкнуто. Никто почти не бывал у нее, кроме одного старого генерала, который приходил каждую среду к нам обедать. Громадного роста, он мне казался великаном в наших маленьких комнатах с низкими потолками. Здороваясь со мной, он каждый раз говорил: «Бонжур, мадемуазель Ристори, или вы будете Рашель?»

Единственный день в году, когда тетя Женя делала большой прием, – это 24 декабря, день ее именин. Задолго до этой даты начинались приготовления, вынималось серебро, хрусталь, закупались продукты. Сколько волнений было, и как доставалось кухарке Дуняше. Дуняша была такая же старая, как тетя Женя, вечно ворчала, ссорилась с тетей. Дуняша жила у тети Жени много лет, до самой тетиной смерти. Она не была, что называется, преданной прислугой, обкрадывала, обманывала старуху. Тетя это видела, но не могла с ней расстаться. Не знаю почему, но Дуняша, это корыстное существо, меня любила и как-то по-деревенски «жалела».

Часто, когда тетя уходила в свое братство, а я садилась в гостиной заниматься (делать дикционные и голосовые упражнения), Дуняша входила в комнату, становилась у двери, подперев щеку рукой, и с сожалением смотрела на меня. Когда я останавливалась, чтобы отдохнуть, она вздыхала, говоря: «Ах, ты моя болезная, жалобная, легко ли так кричать. Поди, выпей кофейку, я налила и тебе чашечку». От этого угощения я никогда не отказывалась, и мы с ней садились в кухне и кофейничали. Когда я уходила в школу, Дуняша совала мне в карман, как она называла, «паек» – кусочек хлеба с маслом.

Забавные отношения были между тетей Женей и тетей Сашей. Они любили друг друга, но разность убеждений, взглядов, вкусов часто приводила к ссорам. Тетя Женя уважала законность, преклонялась перед великими мира сего, чиновных дворян считала людьми высшего порядка, не подлежащими критике. Тетя Саша была революционеркой, с юных лет ненавидела всякое насилие и мечтала о революции.

Начиналось всегда с шутливых насмешек тети Саши: «А что, Женя, как твои генералы, еще живы? Погоди, скоро им придет конец…» Или: «А ты все бегаешь по бедным, неужели ты не понимаешь, что частная благотворительность – дело пустое и не может уничтожить бедность…» Тетя Женя, желая предупредить ссору, говорила примиряюще: «Перестань, Шашенька (звала тетю Сашу Шашенькой), оставь в покое моих генералов и моих бедных, я ведь не трогаю твоих революционеров, а ведь они много зла творят – губят Россию».

Тут тетя Саша не выдерживала, и поднимался спор, который нередко кончался ссорой, после чего тетя Саша долго не появлялась в нашей квартире.

В первый год моей ученической жизни, следуя совету Веры Федоровны, я занималась у Ю. Э. Озаровского в драматической школе Поллак. Годы моего пребывания в школе Поллак, а также последующие учебные годы в императорском училище при Александрийском театре были согреты общением с Верой Федоровной и возможностью посещать все спектакли с ее участием. Как ученица частной школы я не имела права бесплатно посещать Александринский театр, и весь год моего пребывания в школе Поллак пользовалась контрамарками, которые мне давала Вера Федоровна.

Обычно я ей писала городское письмо, прося дать мне возможность посмотреть ту или другую пьесу с ее участием. Она тотчас же отзывалась, назначала мне час, когда к ней можно прийти, и принимала ласково и просто, чему я немало удивлялась, считая всех артистов, а ее особенно, высшими, недосягаемыми существами. Из-за этого, очевидно, и из застенчивости, провинциальной дикости я старалась сократить и ограничить свой визит деловой стороной, просила у нее записочку к полицмейстеру Александрийского театра и уходила, сожалея, что не могу преодолеть свою робость и использовать драгоценные минуты общения с Верой Федоровной.

Но иногда она удерживала меня расспросами о занятиях, о моей жизни… И я была счастлива и благодарна ей за немногие минуты, которые она мне дарила, и уходила от нее, полная восторга и обожания. Ни одна актриса, ни тогда, ни потом, не захватывала меня своей игрой так, как Комиссаржевская. Она умела коснуться самых глубин души и вызвать к жизни неосознанные, но живые и тонкие чувства.

Хочется вспомнить и снова пережить те чудесные минуты, которыми она наполняла мою жизнь. В моей памяти возникает целый ряд образов. Вот Клерхен из пьесы «Гибель Содома» Г. Зудермана. Роль маленькая, но Комиссаржевская из нее создавала целую симфонию чувств. Клерхен – почти девочка, простенькая мещаночка, веселая, не тронутая жизнью. Она счастлива, беспечна – такой она появляется на сцене в диалоге с Крамером: болтает с ним, смеется и с аппетитом уписывает жаркое. Не замечая, что Крамер влюблен в нее, она просто, по-дружески беседует с ним. Сколько юмора, сколько бодрых интонаций, как весел ее смех, не громкий, но насыщенный радостью жизни. Но вот она вкусно поела, тарелка пуста, и Клерхен уносит ее в кухню.

Вернувшись, она видит Вилли… Опять радость – Вилли кумир, человек, воспитавший ее, хоть и не родной, но брат… Нет, не брат, а бог, совершенство. Она доверчиво бросается к нему и усаживается на ручку кресла, где он отдыхает. Вилли смотрит на нее, как на девочку, говорит с ней, как с маленькой, но это не обижает Клерхен – она счастлива, он называет ее сестренкой, вызывает ее на откровенность: «Что, если бы кто-нибудь признался ей в любви, ну, Крамер, например, что бы она ответила?» Она отвечает, что ее сердце спокойно, ей весело, хорошо живется, и ей никто не нужен. «Ну, а если бы я тебе сказал: Клерхен, я люблю тебя, что бы ты ответила?»

В этой сцене Вера Федоровна была неповторима. «Ты? – смеется она. – Ты – вот, – рука ее взлетает высоко вверх. – А я вот!» – опускает она руку почти до полу, вниз. Как выразительна ее интонация, сколько юмора, иронии от сознания своей незначительности по сравнению с ним – ее кумиром, в недосягаемость которого она непреклонно верит. Вилли чувствует чистоту Клерхен, но близость девушки волнует его, и, избалованный женщинами, он дает волю своим чувствам, вернее своей прихоти, привлекает ее к себе на колени и осыпает поцелуями.

Клерхен, сначала ничего не подозревая, отдается его ласкам, но вдруг она поняла все и тихо освобождается из его объятий.

Этот момент у Комиссаржевской незабываем! Она стоит бледная, опустив руки, как приговоренная, глаза ее широко раскрыты. Перед ней бездна, куда она готова броситься. Жизнь, полная детской радости, беззаботная, ясная, кончена.

Дальнейшее поведение Клерхен – Комиссаржевской ясно говорит о том, что перед нами уже другой человек – девушка, познавшая тайну любви. Нет прежней радостной свободы движений, она вся сжалась, закрылась. Когда Вилли, опомнившись, просит зажечь лампу, Комиссаржевская робкими, боязливыми движениями подходит к столу, над которым висит лампа, становится на стул и, опершись коленями о стол, поднимает руки, чтобы зажечь лампу. Чувствуя на себе жадный взгляд Вилли, роняет спички на стол. Вилли хочет помочь, поднимает спички и дает их ей, она не берет, потом боязливым, осторожным движением протягивает руку за спичками. Эта молчаливая сцена была полна необычайной грации и женственности в исполнении Комиссаржевской.

А Лариса в «Бесприданнице», сколько замечательных, незабываемых моментов! Вот 1-е действие: Комиссаржевская играет девушку, которая уже ничего не ждет от жизни, обманутая в своей любви к Паратову. Она обречена жить с нелюбимым человеком, которого презирает, – отсюда ее равнодушие и кажущаяся покорность судьбе. Она жаждет покоя, она хочет спрятаться от жизни, но стоит ей лишь вспомнить о Паратове, как вся она преображается, неизжитая страсть так и рвется. Первые ее слова полны отказа от жизни: «Я сейчас все за Волгу смотрела: как там хорошо на той стороне… Уедемте, уедемте отсюда!..»

Комиссаржевская говорит это с такой тоской, что чувствуешь вместе с ней, как она одинока, как безрадостна ее жизнь. На ее просьбу Карандышев отвечает эгоистическим желанием покрасоваться и насладиться своим положением жениха. Лариса видит, что между ними – пропасть, что он мелкий эгоист, который никогда ее не поймет. Все же она пытается найти в его душе хоть какой-нибудь отклик: «Я еще только хочу полюбить вас; меня манит скромная семейная жизнь, она мне кажется каким-то раем». Слова: «Ловите эти минуты, не пропустите их!» – звучали почти угрозой у Комиссаржевской.

На жестокий упрек Карандышева, что у нее с матерью всегда был цыганский табор, Лариса – Комиссаржевская не плачет, как требует ремарка Островского, не закрывает лицо руками, как от удара, а гордо и гневно вскидывает на Карандышева глаза: «Что же, может быть, и цыганский табор; только в нем было, по крайней мере, весело». Говоря это, Комиссаржевская как бы видит образ Паратова – ведь это он вносил веселье, разгул и счастье в ее жизнь. «Сумеете ли вы дать мне что-нибудь лучше этого табора?..» – продолжает Лариса, и в голосе Комиссаржевской звучат вызов и презрение. На его самодовольное: «Уж конечно» – Комиссаржевская взглядывает на него, как бы говоря: он так ничтожен и жалок, что даже сердиться на него нельзя, и после паузы, с горечью, мягко: «Зачем вы постоянно попрекаете меня этим табором? Разве мне самой такая жизнь нравилась? Мне было приказано, так нужно было маменьке, значит, волей или неволей, я должна была вести такую жизнь… Колоть беспрестанно мне глаза цыганской жизнью или глупо, или безжалостно».

Когда в дальнейшем диалоге Карандышев упоминает Паратова, Лариса – Комиссаржевская преображается и загорается. «Сергей Сергеич… это идеал мужчины…» – произносит Лариса – Комиссаржевская эти слова, как молитву. Карандышев просит сравнить его с Паратовым. Волнуясь, она отказывается делать такие сравнения. «Не надо… Не спрашивайте, не нужно!» – горячо убеждает она. «Да почему же?» – допытывается Карандышев. «Потому что сравнение не будет в вашу пользу», – почти вызывающе говорит Комиссаржевская, отмахиваясь от назойливости Карандышева. Дальше, смягчаясь: «Сами по себе вы что-нибудь значите, вы хороший, честный человек; но от сравнения с Сергеем Сергеичем вы теряете все».

Последние слова она произносит с таким убеждением, с такой непоколебимой верой в личность Паратова, что, кажется, другой прекратил бы разговор, но Карандышев не понимает и с искренним недоумением говорит: «…не понимаю, что в нем… Смелость какая-то, дерзость…» Весь монолог «Да вы знаете, какая это смелость?..» и весь рассказ о том, как Паратов стрелял в монету, которую дал ей держать, Комиссаржевская говорит восторженно, с упоением, наслаждаясь воспоминанием. На вопрос Карандышева: «И вы послушали его?» – Комиссаржевская, как бы пробуждаясь от воспоминаний, все еще охваченная восторгом, говорит: «Да разве можно его не послушать».

В конце действия, измученная нахлынувшими воспоминаниями, Лариса – Комиссаржевская подходит к решетке над Волгой и долго смотрит вниз, и кажется, эта молчаливая, скорбная, склоненная над пропастью девушка думает: «Зачем тянуть эту лишенную смысла и радости жизнь, не лучше ли сразу избавиться и от обманувшего прошлого, и от беспросветного будущего с нелюбимым человеком?» Но жизненная энергия еще велика, Лариса надломилась, но воля к жизни в ней не уничтожена, и в испуге от своих мыслей Комиссаржевская – Лариса вскрикивает: «Держите меня, держите!» Карандышев, обрадованный, берет под руку Ларису и с сознанием своей жениховской власти уводит ее. Она идет, покорная своей судьбе, подавленная, усталая, обреченная. Вообще все 1-е действие у Комиссаржевской построено на этих сменах: то бурные вспышки от волнующих воспоминаний, то упадок и обреченность от сознания ее действительного положения.

В начале 2-го действия в сцене с матерью Комиссаржевская – Лариса, внешне спокойная, наигрывает на гитаре, мечтает о деревенской жизни.

«Да, что толковать, дело решенное», – говорит Лариса. Она выйдет замуж за нелюбимого человека, уедет в деревню. Она приняла это решение ценой отказа от личного счастья. Она «все чувства потеряла». И Лариса – Комиссаржевская в продолжение всей сцены в каждой фразе дает почувствовать, как тяжело ей это решение, какое насилие она совершает над собой, пытаясь подавить в себе все желания и укротить страстность своей души. Комиссаржевская то наигрывает на гитаре, то опускает гитару, потом жадно хватает ее и берет сильный резкий аккорд. Эти порывистые движения выдают ее внутреннее беспокойство, внутренний разлад с собой.

Когда приходит Карандышев, она, как бы желая убежать от себя, одним ударом прекратить свои муки, просит жениха уехать как можно скорее в деревню. Услышав ответ Карандышева, что он поедет в деревню только после свадьбы, Комиссаржевская с каким-то воплем отчаяния произносит: «Вы только о себе. Все себя любят! Когда же меня-то будет любить кто-нибудь?! Доведете вы меня до погибели!» Эти слова Комиссаржевская выкрикивала с угрозой, в безумном страхе. И зрителю становилось страшно за судьбу Ларисы, роковые предчувствия проникали в душу.

Когда же, взглянув в окно, Карандышев говорит, что Паратов подъехал к крыльцу, Комиссаржевская вскрикивает, хватает за руку Карандышева и тащит в другую комнату и, вся объятая смертельным ужасом, на ходу говорит матери: «Мама, прими сюда, пожалуйста, отделайся от его визитов!» Это – бегство от себя самой, от душевных мук, вынести которые у нее не стало сил.

Сцену встречи с Паратовым и объяснение с ним Комиссаржевская ведет необычайно музыкально, это – целая гамма чувств. Она начинает сцену тихо, чуть слышно, так как от волнения она почти не может говорить, голос ее прерывается, и она как-то не заканчивает слова, говорит отрывисто и почти враждебно, боясь выдать волнение, но опытный глаз Паратова сразу почувствовал под этой враждебностью заглушенную страсть к нему и в этом поединке занял верную, выгодную позицию.

Он начинает упрекать Ларису в измене, и обезоруженная Лариса со всей откровенностью и прямотой говорит: «Разве вы знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь?..» Паратов спокойно: «Я не уверен, но полагаю» – «Чтобы так жестоко упрекать, надо знать, а не полагать», – парирует она удар, в ее голосе сила и сознание своей чистоты. Паратов: «Вы выходите замуж?» И Лариса выдает себя с головой, говоря: «Но что меня заставило… Если дома жить нельзя, если во время страшной, смертельной тоски заставляют любезничать, улыбаться, навязывают женихов, на которых без отвращения нельзя смотреть, если в доме скандалы, если надо бежать из дому и даже из городу?»

Эти слова Комиссаржевская говорит с такой предельной искренностью, и голос звучит надрывно, страстно, разрастаясь в бурный поток. Еще минута, и она зальется слезами, но она сдерживается и замолкает. Паратов – знаток женского сердца – видит, как изранено, истерзано это сердце, как трепещет в его руках жертва. «Лариса, так вы?..» – говорит Паратов. «Что „я“?..» – как-то обессиленно говорит Комиссаржевская. Паратов: «…Так вы не забыли меня, вы все еще… меня любите?» – «Конечно, да. Нечего и спрашивать», – говорит Лариса – Комиссаржевская, не в силах и не желая скрывать свои чувства от любимого человека. Но величайшее доверие, которое она ему оказала, разбивается о холодные, самодовольные слова Паратова: «Благодарю вас, благодарю». Он целует руку Ларисы.

Это как удар хлыстом. Комиссаржевская почти враждебно взглядывает на Паратова: «Вам только и нужно было: вы – человек гордый». И дальше: «Значит, пусть женщина плачет, страдает, только бы любила вас?» – разоблачает она эгоистическую, жесткую натуру Паратова. Их диалог похож на поединок. Она парирует все удары и насмешки. Паратов: «…ваш будущий супруг, конечно, обладает многими достоинствами?» Комиссаржевская почти грубо отвечает: «Нет, одним только… Он любит меня».

В 3-м действии три незабываемых момента: сцена пения, объяснение с Паратовым и прощание с матерью.

Комиссаржевская поет старинный цыганский романс «Он говорил мне». Не отрываясь смотрит она на Паратова. Страстно и гневно, именно гневно, она рассказывает ему в этой песне о своей любви, об обиде, о бедном своем обманутом сердце. Ее грудной, низкий голос звучал с такой силой и покоряющей страстью, казалось, что она сама пьянела от своего пения, потрясая публику.

Паратов, оставшись наедине с Ларисой, почти искренне раскаивается, что бросил ее: «Как я проклинал себя, когда вы пели!» – «За что?» – тихо, с затаенной страстью говорит Лариса – Комиссаржевская, предчувствуя, что должно что-то свершиться. И дальше с каким-то воплем: «Зачем же вы это сделали?..» Когда Паратов говорит: «Еще несколько таких минут…», Комиссаржевская как бы торопит его, жаждет услышать самое нужное, самое дорогое. «Говорите!» – страстно просит она. Паратов предлагает ей ехать с ним кататься по Волге. Комиссаржевская вскрикивает от счастья, минута колебания, растерянности и потом бросает дерзкое: «Едемте…». Это вызов всей нелепо устроенной жизни. В этой сцене Комиссаржевская достигает величайшей музыкальности. Ритм бешеный, опьяненная близостью Паратова, его словами, она вся трепещет, страстный порыв несет ее безудержно.

Третий момент – сцена прощания с матерью. Она выбегает из соседней комнаты: «Прощай, мама!.. Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге». В звуках голоса Комиссаржевской было все: и торжество женщины, сбросившей с себя оковы покорности, и радостное стремление рвануться, ринуться вперед, как в бездну, куда непреоборимо влечет ее страшная сила любви.

Последнее действие «Бесприданницы» Комиссаржевская играет как трагическая актриса. Гениальным чутьем художника она дорисовывает прекрасный образ, данный Островским.

Она вступает в борьбу не с Паратовым, а со злом мира, с несправедливостью, по которой одному человеку даны все права в ущерб правам другого человека. Она не признает такого порядка, не хочет быть рабыней господина и в неравной борьбе погибает.

Вот как играет Комиссаржевская в этом действии. Лариса выходит на сцену под руку с Паратовым усталая, но счастливая. Доверчиво и нежно смотрит она на того, кому готова отдать жизнь. Казалось, ничто не предвещает бури. Но чутье женщины ей подсказывает, что наступил момент, когда должна решиться судьба их обоих. Она чувствует, что Паратов уже принял решение. И если оно коснется ее прав, как его невесты, – она этого не допустит. В ее душе достаточно сил на борьбу за свое место в жизни.

Предчувствие ее не обмануло. Паратов осторожно начинает объяснение с целью любой ценой вернуть себе свободу по праву сильнейшего. Он начинает с лести. Но с первых же слов его прерывает Лариса. Она хочет знать только правду, одну только правду. «Вы мне скажите только: что я – жена ваша или нет?.. Я не поеду домой… Это дело кончено: он (Карандышев) для меня не существует. У меня один жених: это вы». Так по ходу беседы говорит Лариса, бесстрашная, готовая на все. Ее любовь дает ей несокрушимую силу сопротивления.

Каждое ее слово бьет прямо в цель, это удары, разоблачающие коварство ее избранника. Ее голос звучит со всей страстностью негодования, и сколько в нем любви, переходящей мгновениями в ненависть. Паратов бессилен отразить ее удары. Ему остается только одно – сказать правду Ларисе, что он скован по рукам и ногам неразрывными цепями. Лариса вздрагивает. От неожиданности она не может понять услышанного. Шепотом, в страхе, она повторяет слова Паратова, стараясь понять их смысл: «Неразрывные цепи!» После паузы, быстро, требуя прямого ответа, спрашивает: «Вы женаты?» Паратов отвечает одним словом: «Нет». Тогда Лариса – Комиссаржевская, освободившись от страшного напряжения, от ужаса, охватившего ее, говорит успокоенно: «А всякие другие цепи – не помеха! Будем носить их вместе…» Паратов добавляет: «Я обручен».

Ошеломленная признанием, Лариса громко вскрикивает и, обессиленная, опускается на стул. Говорит едва слышно: «Что же вы молчали? Безбожно, безбожно!» И долго смотрит на Паратова. «В глазах, как на небе, светло…» – с горечью и нестерпимой болью говорит она и начинает тихо смеяться. Ее смех переходит в истерические слезы. Едва сдерживая рыдания, она в последний раз обращается к виновнику всех ее страшных мучений: «Подите от меня! Довольно!..» Паратов исчезает. Так кончается эта знаменитая сцена.

Лариса дает волю своим слезам. Появляется Вожеватов. Он робко подходит к Ларисе. Как ребенок, она протягивает к нему руки, как родного, как брата, просит Васю помочь ей. Теперь она слабая, беззащитная девочка. «Ну, хоть поплачь со мной вместе!» – молит она.

После ухода Васи подходит к ней Кнуров со своим предложением пойти к нему на содержание. Слушая его, Лариса – Комиссаржевская как-то каменеет, уже не плачет, а расширенными глазами неподвижно смотрит перед собой и молчит. Не получив в ответ ни единого слова, Кнуров уходит. Оставшись одна, Лариса долго сидит в той же застывшей позе.

Свой большой монолог Лариса – Комиссаржевская начинает говорить тихим, беззвучным голосом до того момента, когда она, склонившись над Волгой, вдруг в ужасе отшатывается и хватается за решетку, будучи не в силах покончить с собой. «Вот и нет сил! Вот я какая несчастная!» – с глубокой печалью признается она. И не жалея себя (как обычно играют актрисы), а осуждая, она хочет найти причину этой слабости. Она бичует себя, допытывается, голос ее крепнет, возбуждение нарастает. «Что меня держит над этой пропастью?.. Не Кнуров… роскошь, блеск… нет, нет… Разврат… ох, нет… Просто решимости не имею…» – говорит она сурово, презирая себя за трусость. «Кабы теперь меня убил кто-нибудь… всем простить и умереть…» – страстно молит она в конце.

Этот трудный монолог, построенный на быстро сменяющихся ощущениях, требующий разнообразных красок и ритмов, Комиссаржевская проводила замечательно виртуозно и с огромной внутренней силой. За монологом быстро следует финальная сцена. Входит Карандышев. Он видит Ларису. Опустошенная, истерзанная, она сидит у стола в глубоком раздумье. Он подходит к ней. Со злобой и презрением встречает она его. С каждой фразой ее гнев увеличивается. Отвращение к нему, к своей жизни, к людям, ее замучившим, – все смешалось в ее душе в один вопль. Она почти безумна в своем отчаянии. Она вспоминает цыганский табор, говорит вызывающе о золоте и бриллиантах, засверкавших теперь перед ее глазами, и гонит от себя Карандышева. Она навсегда освободилась от него, не хочет слушать его признаний. И своим страшным огнем зажигает душу Карандышева жаждой мести за все ее оскорбления.

Комиссаржевская – Лариса ведет всю сцену в быстрейшем темпе, все слова ее – неумолимый, грозный, несущийся вихрь. Выстрел Карандышева кончает ее счеты с жизнью. Лариса вскрикивает, по инерции делает движение вперед и падает, подстреленная насмерть. Буря утихла. Лицо Ларисы освещено радостной полуулыбкой – свершилось ее желание. Теперь ей легко. «Ах, какое благодеяние… Это я сама… Никто не виноват, никто… я вас всех… всех люблю», – тихо говорит она и смотрит светлыми глазами на убийцу Карандышева.

Каждый раз, когда я смотрела Комиссаржевскую в «Бесприданнице», мне казалось, что я слушаю тончайшее музыкальное произведение. И как не правы некоторые критики, упрекавшие Комиссаржевскую в том, что ее Лариса на протяжении всей пьесы какая-то обреченная, опустошенная, измятая жизнью девушка.

Роль Марики в «Огнях Ивановой ночи» тоже крупнейшее создание искусства в исполнении Комиссаржевской. Ее Марика не только девушка, жаждущая личного счастья, ворующая любовь жениха Труды, – это еще и олицетворение протеста против тяжелого бесправия приемыша, бунт против традиций патриархальной жизни. Марика – восставший раб. И напрасно полюбивший ее пастор проповедует ей смирение, покорность и благодарность семье, ее приютившей, – слова его не находят отклика в ее душе. Во всем облике Марики – Комиссаржевской чувствуется сильная, волевая натура, она не согнется под тяжестью несправедливости и возьмет себе то, что принадлежит ей по праву любви, она вырвет у судьбы минуту счастья, хотя бы для этого пришлось перешагнуть через мораль и добродетель.

Всю роль Комиссаржевская ведет с большой сдержанностью, она замкнута в себе, молчание ее значительно, и верится, что эта девушка таит в себе бурю чувств и мыслей, силой воли скрытых в глубине души. Только в 3-м действии, в сцене с Георгом, Комиссаржевская дает выход этой затаенной энергии, неудержимым потоком вырываются ее долго сдерживаемые чувства, и, достигнув высшего напряжения, сцена кончается словами: «Моя мать ворует. Я тоже ворую», – которые Комиссаржевская произносит с какой-то злобной, торжествующей радостью.

В 4-м действии Комиссаржевская изумительно проводит сцену с Трудой. Причесывая Труду к венцу, Марика стоит за стулом, на котором сидит Труда. Надо было видеть лицо Комиссаржевской, бледное, с расширенными глазами, на нем можно было прочесть целую гамму чувств. Нечеловеческим усилием воли она подавляет в себе страстное желание задушить соперницу – маленькую, ничтожную девочку, отнявшую у нее принадлежащее ей, Марике, по праву любви счастье. Сцена прощанья с Георгом и финал пьесы также полны неизъяснимой прелести. Марика видит, что Георг, скованный чувством благодарности к семье и большой нежностью к Труде, ничего не может изменить в их общей судьбе, и она старается облегчить ему разлуку с ней: «Не бойся… Руки у меня грубые… Да и сердце жестокое. Я буду работать до изнеможения…»

Какой силой и человечностью звучат у Комиссаржевской эти слова! Невольно чувствуешь, что эта смелая, решительная девушка, несмотря на истерзанное любовью сердце, не пропадет и найдет свою дорогу в жизни. Но вот раздается колокол, призывающий к венчанию Труду и Георга, все торопливо уходят, и Марика – Комиссаржевская остается одна. Она смотрит вслед уходящим, готовая закричать от муки, но подавляет в себе этот крик и, чтобы заглушить боль души, крепко кусает свою руку, сжатую в кулак.

Но не только роли, которые соответствовали душевному складу Комиссаржевской, находили в ней отклик. В такой, например, пустой пьесе, как «Волшебная сказка» А. Потапенко, ее чудесное искусство создавало нечто ценное, значительное. Избалованная, искалеченная институтским воспитанием, Наташа по окончании института возвращается в свою родную семью, ведущую полуголодное существование. Ее все шокирует, ко всему в семье она относится брезгливо, с отвращением. Она тоскует, нервничает, ссорится с домашними и наконец убегает из дому к некоему графу, брату своей институтской подруги. Граф делает Наташу своей содержанкой…

Таков в двух словах сюжет этой пьесы. Но Комиссаржевская и здесь находит волнующие моменты и углубляет свою роль. Наташа в ее исполнении не взбалмошная институтка, а девушка, жаждущая неизведанных ощущений, ищущая красивой, большой жизни. По-институтски она верит, что жизнь – это красивая, волшебная сказка. И как жалко эту бедную, заблудившуюся девочку, как хочется помочь ей и предупредить об опасности, которая ей угрожает. Такие чувства вызывает Комиссаржевская у зрителя в 1-м действии. Разочарование Наташи и разрыв ее с графом (3-е действие) Комиссаржевская играла с таким нарастающим подъемом, что изображаемая истерика Наташи, которой кончалось действие, переходила, после того как опускался занавес, в настоящую, и обессиленную, потрясенную артистку на руках уносили в уборную.

- Я – второй Раневская, или Й – третья буква

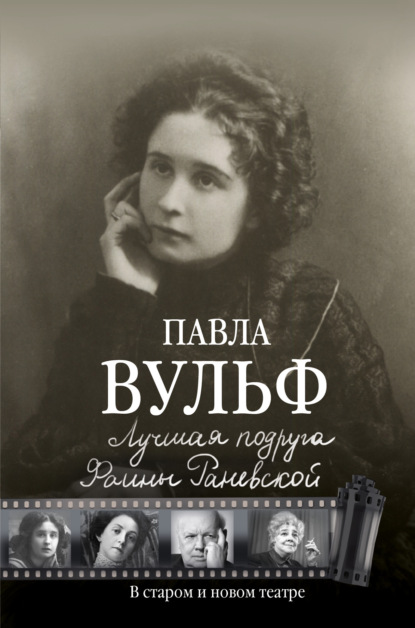

- Лучшая подруга Фаины Раневской. В старом и новом театре

- Валентин Серов. Любимый сын, отец и друг : Воспоминания современников о жизни и творчестве выдающегося художника

- Исповедь узницы подземелья

- Тюремный дневник

- Виктор Бут. Подлинная история «оружейного барона»

- Исповедь расстриги. Как воскреснуть из мертвых

- Заложница страны Свободы. 888 дней в американской тюрьме

- Головастик из инкубатора

- В Тридевятом царстве. К 100-летию со дня рождения

- История ростовского летчика. Домой сквозь годы

- Записки из Тюрьмы

- Противостояние президенту США. Откровения бывшей помощницы Байдена