000

ОтложитьЧитал

Целое всегда больше суммы его частей.

Аристотель

Предисловие

У Галины Врублевской счастливая литературная судьба. Такое утверждение может показаться парадоксальным, ведь произведения писательницы стали издаваться уже в зрелом её возрасте. Ещё позже она появилась в писательском союзе Санкт-Петербурга – естественная, спокойная, сосредоточенная. Казалось почти ощутимым, что, несмотря на солидный багаж изданных книг, она думает не о празднике или триумфе, а переполнена размышлениями о жизни и новыми творческими планами.

Книги Галины Врублевской трудно поддаются классификации и рубрикациям. Это и просветительская литература по психологии, и пособия по писательскому мастерству, и увлекательные романы о современниках, и трогательные новеллы и эссе, останавливающие мгновения.

Сегодня вашему вниманию предлагается автобиографическая книга автора в жанре автофикшн. В ней отдельные художественные фрагменты – вставные новеллы – тесно сплетены с документальными фактами жизни. При создании книги воспоминаний писательница использовала богатый опыт создания художественной литературы, дополненный искренностью самовыражения.

Детство Галины Врублевской выпало на трудные послевоенные годы, юность совпала с хрущёвской «оттепелью», воспетой поэтами-«шестидесятниками», овеянной полётами человека в космос. В книге откровенно рассказывается об испытаниях, выпавших на долю писательницы в разные периоды жизни. Показано, как каждое испытание становится источником для новых открытий, новых возможностей. Писательница искусно оформила свои истории в виде интригующих фрагментов, развязки которых читатель узнаёт не сразу, а через несколько глав. И такая композиция побуждает читать книгу не отрываясь.

Кризисные 90-е также преломляются в произведении через события в жизни автора. Из инженеров в преподаватели ПТУ; репортёрские и рекламные подработки; освоение профессии практического психолога. И наконец начало новой писательской биографии!

В книге прослеживается смелая попытка Галины Врублевской подвести незримый баланс судьбы, подсчитать ниспосланные бедствия и щедрые награды, возвращённые жизнью. Писательница показывает, как случайности приводят к закономерностям, как жизнь оборачивается творчеством, а писательство становится профессией.

Сергей Арно,заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга, директор и главный редактор издательства Союза писателей Петербурга

От Автора

Половинка чемодана совсем не годна для путешествий в дальние страны или для поездок по своей. Зато эта половинка, словно лодка – тускло-коричневая, в меру вытянутая и пусть даже с кожаной ручкой на бортике, – удобна, чтобы скользить в ней по волнам памяти. Она и выплыла из воспоминаний, из окружающих меня в детстве вещей. И в подходящем месте я расскажу о конкретном её назначении в моей жизни. А пока начну рассказ о своём внутреннем круизе.

Работая над записками, я плыла заново по руслу жизни, вспоминая как приятные, так и не очень обстоятельства. Снова чему-то училась, выбирала профессии, влюблялась и расставалась; встречалась с родными и друзьями из близкого круга, а также слегка коснулась общения с дальними знакомцами. Пока записывала истории, пробуждённые сердцем, голова подсчитывала затраченные в жизни усилия и выводила результаты. Столько-то семестров я провела в студенческих аудиториях, столько лет отработала инженером-акустиком, а столько времени отдавала семье и воспитанию детей – и в итоге нарисовался Писатель! Но концы с концами не сходились, хотя среди множества дипломов, сертификатов, удостоверений у меня имелся и диплом мат-меха университета. Ну никак из сложения моих знаний, навыков и опыта в сумме писательство не вытанцовывалось! Даже если бросить на гуманитарную чашу весов ржавыми гирьками моё внештатное сотрудничество с газетами и диплом психолога, полученный в зрелости, в 90-е годы, результатом выводился только технический писатель. Для меня органично было бы стать человеком, пишущим просветительские психологические тексты. Но откуда было взяться романисту?!

Значит, прав Аристотель, видевший в Целом сумму бо́льшую, чем результат сложения его частей?

Психологи нередко опираются на холический закон. Суть его в том, что качества, присущие целому, невидимы в отдельных его частях, потому что каждая часть зависит от свойств целого. Посмотрим на двух студентов-психологов, прослушавших одну и ту же лекцию, но один из них – вчерашний школьник, а второй – человек, пришедший на дополнительное образование, имеющий другую профессию. Безусловно, из лекции каждый вынесет разное, и на выходе мы увидим двух разных специалистов-психологов.

Но так получилось, что моё «целое» превратилось в настоящего Писателя, написавшего очень разные книги: и прикладную литературу, и рассказы, и двенадцать романов, – потому что каждая моя часть требовала самореализации, а все вместе они это требование осуществили! И членский билет авторитетного союза писателей подтвердил мою состоятельность. Читая эту книгу, вы увидите, как частности формировали во мне целое! А ещё, я надеюсь, вы задумаетесь и о вашем личном пути. Сложите золотые и медные монеты прожитых лет, задумаетесь, как одно умение влияло на другое, и увидите своё «целое». Кто-то стал искусным Садоводом, или талантливым Педагогом, или Поваром со звездой Мишлена – пусть даже только в своей семье. В любом результате есть незримая закономерность.

Часть I. Первые шаги

1. Тук-тук, разрешите войти!

Я смотрела на экран компьютера, подыскивая первую фразу для своей книги, но мысли прятались от меня, исчезая в тумане прошлого. В задумчивости повернула голову к окну. Ранние зимние сумерки превратили окно в тусклое зеркало: в стекле отражались желтоватый комнатный торшер и собственный силуэт, слитый с высокой спинкой компьютерного кресла.

Моя тень за стеклом, растворённая в кресле, казалась лишённой признаков возраста и даже пола. Только я могла угадать в плывущей картине призрачную фигуру, и голову с короткой стрижкой, и лёгкие блики от очков, и чуть растянутые в улыбке губы.

За окном всё заметнее темнело, теперь над сизым полотном проезжей части дрожало лишь световое пятно торшера, подвешенное на провода уличного освещения среди прочих светильников. Ни машин, ни людей, только лёгкие снежинки, возникшие в полутьме. Но что-то зашевелись в сердце, а может быть, в душе. И тут же из цепочки тусклых уличных огоньков послышался тонкий голосок, как звон комарика над ухом:

– Привет! Давай вспоминать вместе, я тебе помогу.

Только этого мне и не хватало: слышать внутренние голоса!

Но я решила поддержать игру и уточнила:

– Кто ты? Мы знакомы?

– Не узнала? Я твой внутренний покинутый Ребёнок! Пробился из того прошлого, куда только что забрели твои мысли.

Мне было известно, что в психологии принято разделять нашу личность на внутреннего Ребёнка и Родителя, оставляя часть и для Взрослого. Но голос этого беспомощного мифического существа не слышала уже много лет. Что ж, пора возобновить знакомство:

– Я даже забыла, как ты выглядишь, милый друг!

– Выпускай меня почаще из того заточения, где прячешь меня, и хорошо будет нам обоим!

Я бы с удовольствием распахнула дверцы клетки и выпустила несчастное создание на волю, но не знала, как это сделать. Разве что попросить его напомнить историю нашего знакомства. Что я и сделала.

Мама, Краснова Надежда Ивановна (фото 50-х)

– Слушай и пиши, – важно пискнул малыш. – Я напомню историю моего и твоего появления. Ведь в самом начале ты и я были неразрывны, одним целым! Потом ты выросла и повзрослела, а я так и остался ребёнком, хотя тоже подрос. Так вот. Великая Отечественная война шла к завершению. В эвакогоспитале, развёрнутом в далёкой уральской деревушке, встретились твои родители: раненый боец Красной армии Владимир Дмитриевич – твой отец – и военврач челюстно-лицевого госпиталя Надежда Ивановна – твоя мама. После майского победного салюта, в том же месяце, ты и родилась.

– Да, это так. Я родилась в мае сорок пятого. И ты, значит, тоже?

– Я же сказал: мы были вначале одно целое. Каждый человек рождается целым, а потом начинает дробиться и дробиться, до той поры, пока не настанет пора собрать все свои раздробленные части и вновь стать целым. Но ты не перебивай! Тебе было несколько месяцев, когда началась демобилизация военнослужащих, и твоя мама засобиралась на родину, в Ленинград, где оставались её родители – твои бабушка с дедом. Она ехала поездом…

Я тряхнула головой, заметив, что разговариваю вслух сама с собой. И решила просто молча записывать, как оно всё было.

Мама часто рассказывала мне о той, первой в моей жизни, поездке. Она поехала в Ленинград со мной на руках, а отец остался на Урале, хотя обе мы с ней уже носили его фамилию – Красновы. Мне было тогда несколько месяцев. По неведомой мне причине отец почти сразу отстранился от семьи, а в скрижалях моей судьбы этот факт записан как беспричинное невезение.

Отец, Краснов Владимир Дмитриевич (фото 50-х)

В первые послевоенные годы железнодорожные поездки являлись настоящим преодолением. Даже если у пассажира имелся билет, втиснуться в вагон оказывалось невозможным. Мне легко вообразить обстановку посадки по советским кинофильмам. Покосившееся здание станции; трава, проросшая сквозь гравий среди шпал железнодорожной колеи, затоптанная сапогами и ботинками людей, жаждущих занять своё место в поезде. Пыхтит клубами пара готовый тронуться с места паровоз. Висящие гроздями на ступенях вагонов пассажиры: солдаты с вещмешками, женщины с чемоданами, старики. Сильные отталкивают слабых, залезая в вагон чуть ли не по головам! Моя худенькая, небольшого роста, мамочка в великоватой ей шинели, с вещмешком на плече и грудным ребёнком – со мной – на руках не может даже приблизиться к ступеням вагона, куда пытаются втиснуться всё новые люди.

И тут какой-то солдат берёт у неё туго спелёнатого младенца и, высоко подняв меня над головами гудящей толпы, передаёт свёрток другим людям. Я плыву маленьким дирижаблем над людскими головами. Ближайший к составу человек тянется на цыпочках к приоткрытому окошку вагона, чтобы впихнуть в него ребёнка. Другие добрые руки втаскивают меня через окно в купе. Теперь и у мамы появляется свобода действий – её подталкивают в спину, в рюкзак, к двери вагона. Она хватается за поручни и втискивается на нижнюю ступеньку лестницы.

Минута-другая, мамочка продвигается через битком набитый коридор в сторону отсека, где лежит поперёк жёсткой полки и заходится в плаче её ребёнок. Наконец она вновь берёт дочку на руки и прижимает к себе подвижный свёрток.

Иногда я пытаюсь представить, что было бы, если б поезд тронулся, а мама не успела бы втиснуться в вагон. Совсем по-другому сложилась бы моя судьба. Может быть, детдом или случайная опекунша в дальнем захолустье – даже страшно подумать! Но случилось лишь несколько сумасшедших дней в переполненном людьми вагоне старого образца, с узкими окошками, без удобств и отопления. Но всё же это лучше, чем ехать в «теплушке» – памятном маме по годам войны грузовом вагоне. Наконец мы в Ленинграде. И это настоящее везение: добрались благополучно! Мы дома у бабушки с дедушкой – в двух смежных комнатах большой коммуналки.

Мне всего лишь несколько месяцев. Мама выкладывает меня поперёк широкой кровати, стоящей у окна, где обычно спят бабушка с дедом. Им под пятьдесят – ещё вполне активный возраст, но тяготы военного времени превратили их почти в стариков. Оба пережили полтора блокадных голодных года в городе под обстрелами и чуть позже – опасные приключения на льду Ладожского озера по дороге в эвакуацию. И, наконец, трудное возвращение в Ленинград после окончания Великой Отечественной войны.

Распелёнатая на просторной кровати, лежа на спине – ручки-ножки дрыгают, – я тревожно разглядываю ещё не осмысленным взглядом незнакомое окружение: стены с унылыми ромбиками голубых обоев, чуть запылённый высокий потолок, и через окно четвёртого этажа упираюсь взглядом в крышу противоположного дома нашего двора-колодца. Мой взгляд отталкивается от печных труб, рассекающих узкую полоску неба за нашим окном, и возвращается назад. Скосив глаза, вижу блестящие никелевые шарики на железной спинке кровати и успокаиваюсь, зацепившись за блестящий якорёк в незнакомой обстановке. Эти шарики я буду не раз откручивать и закручивать позже, когда меня, уже пяти-шестилетнюю, наказывая за детские шалости, будут ставить в угол рядом с этой кроватью.

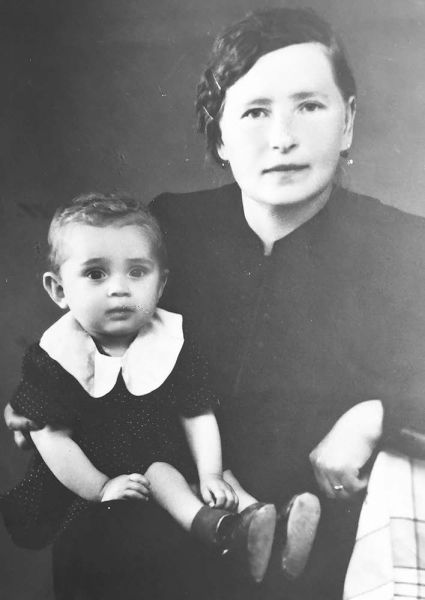

Я с бабушкой: Ануфриева Вера Михайловна, блокадница. 1946 год

Пока же для меня сооружается колыбель из подручных средств. Дед достаёт с верхотуры шкафа старый кожаный чемодан – верный спутник их с бабушкой блокадных перемещений из Ленинграда в эвакуацию и обратно – и отвинчивает от него крышку. Бабушка кладёт на дно самодельный матрасик. Эту половинку чемодана, как и блестящие шарики большой кровати, я помню не только по рассказам бабушки – позже она стала хранилищем моих игрушек и моим личным квадратным метром в нашей большой коммунальной квартире.

Спустя неделю-другую после возвращения на родину мама получит в горздраве направление на работу в город Ленинградской области Выборг и уедет из Ленинграда на долгие семь лет, а всё моё дошкольное детство пройдёт без неё. Вначале мой отец отстранился от меня, застряв на далёком Урале, а теперь рядом нет и мамы. Должно быть, потеря обоих родителей обескуражила меня в какой-то момент. Хотя от груди мама отстранила меня ещё раньше – по её рассказам я знаю, что в эвакогоспитале, где мы с мамой и папой жили первые месяцы, меня кормила грудью другая женщина. Теперь же меня, лежащую в половинке чемодана, бабушка поила смесью из бутылочки. Из чего эта смесь могла состоять, мне даже придумать фантазии не хватает – ведь в Ленинграде первые два года после войны сохранялась карточная система.

Оставленная мамой на бабушку с дедом, я, наверно, плакала и скучала, но всё же потихоньку росла и взрослела. Вместе с тем подрастало, стало быть, и моё внутреннее Дитя, помогающее мне сейчас писать свою биографию.

В сознательной памяти я вижу себя уже подвижной весёлой девочкой лет четырёх-пяти с лохматыми кудряшками на голове – ребёнком любознательным и совсем не покинутым. Я бегаю по нашим и по соседским, когда пустят, комнатам или катаюсь по длинному коридору коммунальной квартиры на трёхколесном велосипеде соседа Лёни – я на целый год старше товарища моих детских игр. И кроватка у меня уже настоящая: железная, с тускло-зелёными прутьями у изголовья и ног, и с приспущенной верёвочной сеткой, чтобы ребёнок не упал во время сна. Я буду ещё долго спать на этой кроватке и после того, как мне совсем снимут сетку, и даже когда пойду в школу, заметно вытянусь и придётся просовывать ноги между железными прутьями спинки.

А в половинке чемодана, стоящего на паркетном полу рядом с белой кафельной печью, поселятся красный пластмассовый мишка и два больших целлулоидных пупса – мальчик и девочка, различаемые по одежде и названные именами бабушки и деда: Вера и Ваня. А ещё там поместится крутящийся волчок с яркими полосками на боках. Любимое занятие – елозя по полу, бесконечно раскачивать ручку его завода: тогда внутри волчка вспыхивают весёлые огоньки и он, как по волшебству, оживает и горделиво танцует на старинном паркете. И все дни, проводимые мною при бабушке, запомнились мне такими радостными огоньками крутящегося волчка и мягким теплом от старинной, облицованной белым кафелем печи.

Изредка приезжала из Выборга мама. Помню, как застывала рядом с ней на кушетке, выпрямив спину. Кушетка имела валики и твёрдые прямоугольные подушки, но мама запрещала мне прислоняться к ним, как и сутулиться. Обычно мама привозила мне в подарок какую-нибудь книжку или музыкальную игрушку. Помню губную гармошку – небольшую плашку с мелкими дырочками в ней; игрушечную шарманку с крутящейся ручкой, издающую непонятный треск; детский ксилофон, сделанный из округлых металлических пластин разной длины, – по ним можно было громко стучать деревянными молоточками с шариками на конце. Много позже, когда мама наконец вернётся в Ленинград и будет жить с нами, она расскажет мне о своих неисполненных мечтах: маме ещё в детстве хотелось играть на гитаре, учиться в музыкальной школе, но не сложилось. У мамы имелись свои претензии к её маме, моей бабушке. Но мне, к сожалению, не передался её музыкальный слух, поэтому музыкальные игрушки быстро ломались и вскоре терялись. Но зато надолго сохранялись подаренные мамой книжки-раскладушки с цветными картинками на толстом картоне. И я, ещё не умея читать, раз за разом, водя пальцем по строчкам, повторяла про себя какие-нибудь путешествия Колобка. Перед самой школой моей любимой книгой стала увесистая книга сказок Андерсена.

Я с мамой: Краснова Надежда Ивановна, 1947 год

У бабушки были другие приоритеты в воспитании девочки. Она шила вместе со мной наряды для кукол Веры и Вани; учила меня вышивать узким стебельчатым швом и расплюснутой гладью; затевала лепить пирожки с начинкой; а также поощряла мою страсть к рисованию, покупая альбомы и цветные карандаши.

Я с бабушкой и дедушкой: Ануфриевы Вера Михайловна и Иван Сергеевич. (И кукла Вера)

Внёс лепту в моё раннее воспитание и дед, ещё до школы научив меня играть в домино и в шашки.

Поскольку я не посещала детский сад, то в половом просвещении отставала от сверстников и долго думала, что мальчики от девочек отличаются только одеждой, как мои бесполые пупсы Вера и Ваня. Но плюсом коммунальной квартиры являлись социализация и расширение кругозора по всем вопросам. Так, мой дружок Лёня, разрешающий мне кататься на своём трёхколесном велосипеде по коридору, однажды наглядно просветил меня. Встав у низенькой детской раковины, находящейся в уголке квартиры рядом с уборной, он взялся за свою фитюльку и показал, как писают мальчики. Демонстрацию процесса застала его мама и поставила сынка в угол за его просветительскую деятельность. Мне тогда было уже шесть лет, а ему только пять.

В этой коммунальной квартире на Средней Подьяческой улице я выросла и прожила до двадцати пяти лет. Сюда прибегала из школы, а позже возвращалась из института. И даже свою семейную жизнь начала здесь – в две наши смежные комнаты, где теснились трое взрослых и я, едва достигшая совершеннолетия, однажды привела своего мужа, иногороднего студента. Здесь научилась замечать разный уровень обеспеченности, узнала о национальных отличиях и разных религиях. В русскую Пасху моя бабушка пекла куличи и угощала родителей Лёни, а они, в свою очередь, угощали нас еврейской мацой на Пасху еврейскую.

Здесь наблюдала, как на кухне соседки ругаются из-за конфорок, из-за открытой форточки, из-за лужи под раковиной. Но сама не успела врасти в статус полноправной хозяйки, чтобы спорить с главными персонажами этих скандалов. Ведь даже после моего замужества обед на всю семью продолжала готовить бабушка.

Вообще, во мне удивительным образом совмещались инфантильность и раннее взросление. Сейчас можно было бы порассуждать и о внутреннем Ребёнке, и о детской травме, о комплексе девочки, выросшей без отца и вдобавок в дошкольном детстве – без нежной мамы. Но у меня всегда была любимая и заботливая бабушка, и она считала меня лучше всех. А я старалась оправдать её доверие.

2. С бабушкой за ручку

Очереди в магазинах послевоенного Ленинграда вошли в мою жизнь прежде, чем я стала осознавать их. Про ранние годы я знаю лишь по рассказам бабушки. Ей часами приходилось стоять в длинных очередях за продуктами, держа меня, полуторагодовалую, на руках, поскольку ходить я начала поздно, а колясок тогда ни у кого не было. Однако нам двоим полагалось вдвое больше того, что отмеривалось продавцами «в одни руки», и потому даже тяжеловатый ребёнок, оттягивающий руки взрослого, в очереди был полезен. Когда я чуть-чуть подросла, то уже и сама стояла в очередях рядом с бабушкой, хотя мне хотелось бегать и играть. И одно воспоминание включается тревожной сиреной во мне всегда, когда я вспоминаю те дошкольные годы. Вспоминаю, как мой внутренний Ребёнок впервые вырвался из клетки общественной благопристойности!

В тот яркий весенний день мы шли с бабулей в магазин. Я держалась за её руку и радостно подпрыгивала на чистом сухом асфальте! Бабушка – русые волосы закручены пучком, уже слегка погрузневшая фигурой, была без пальто, в тёплой вязаной кофте – вошла в торговый зал, задумчиво постояла, осмотрелась. Затем покопалась в сумке, склонилась ко мне и вложила в кулачок смятую купюру. Жарко зашептала в ухо:

– Беги быстренько вперёд, отдашь денежки той тётеньке в белом переднике и возьмёшь у неё пакет с мукой!

Мука в первые послевоенные годы была самым ценным и дефицитным продуктом, ведь из неё бабушка могла испечь любую вкуснятину. Я и сама уже умела скручивать витиеватые булочки из готового текста.

Бабушка легонько подтолкнула меня в спину и выскользнула на улицу, теперь наблюдая за мной через заставленную муляжами колбасы витрину.

Я же видела перед собой только узкий проход между стеной магазина и бесконечной очередью едва различаемых фигур. Люди в тёмных унылых одеждах плотно стояли друг за другом, прижимаясь одним боком к полупустым прилавкам магазина. Голова очереди исчезала в подсобном помещении, где за распахнутой дверью виднелась властная продавщица, отпускавшая дефицитную муку пакетами.

Я летела вдоль прохода смело и свободно, высоко поднимая коленки, будто бежала наперегонки! Деревянный прилавок, сооружённый из каких-то ящиков, приближался стремительно. Продавщица пересчитывала деньги, лежащие в тарелке на ящике, а за её спиной высилась стена, сложенная из бежевых брусков с фасованной мукой. Мне оставалось лишь протянуть над тарелкой смятые в кулачке рубли и отдать их тётеньке в грязноватом белом фартуке, но чья-то рука вцепилась в моё запястье:

– Чья это девочка?! Стой! Держите её!

Продолжая сжимать моё запястье, незнакомая тётя повела меня по коридору вдоль очереди назад, к выходу из магазина. Открыла дверь – навстречу ей в магазин уже входила бабушка, щёки её покрылись кирпично-красным румянцем. Гнев очереди тут же обрушился на бабушку, а я не очень и поняла, что случилось, – лишь обхватила руками её бёдра и, закрыв глаза, уткнулась лицом в колючую шерстяную юбку.

Очередь торжествовала! Люди не пропустили лазутчицу-девчонку и сделали разнос не такой уж и дряхлой старушке за коварный умысел! Сегодня мне особенно жаль бабушку, отстоявшую часы блокадных очередей за хлебом, а ещё послевоенных со мной, с ребёнком, на руках. Я уже могу понять, что такое больные колени.

* * *

В другой раз целью нашего с бабушкой выхода в свет было посещение обувной мастерской. Очередь в ней была невелика, и присутствие ребёнка не давало никаких выгод, поэтому бабушка перевела меня через оживлённую Садовую улицу и мы вошли через широкие ворота в находящийся неподалеку Юсуповский сад. Это уже определённо случилось летом: деревья и кусты были обильно покрыты листвой. Сад был мне ещё незнаком – обычно бабушка меня водила гулять в сквер рядом с домом. Но здесь прямо от ворот виднелся необъятный пруд, вокруг него обегали ухоженные дорожки, а чуть в стороне от ворот возвышался на железных стойках огромный портрет Сталина. Чуть в стороне от него – грязновато-зелёная скамья из узких планок и с изогнутой спинкой, какие тогда устанавливали в парках. Оставив меня у скамьи, бабушка наказала ждать её, а сама вышла за ограду парка, снова перешла шумную улицу, рассечённую трамвайными путями, и скрылась за дверью обувной мастерской напротив сада.

Я уже была разумная девочка пяти-шести лет, вполне могла занять себя и, как наказано, в сторону оживлённой улицы даже не смотрела. Рисовала подобранной с земли веточкой картинки на песчаном пятачке у скамейки: забавные рожицы и человечка без шеи, и домик с трубой и вьющимся из неё дымком. Изрисовала всё пространство перед скамейкой, выбросила надломившуюся палочку и огляделась вокруг в поисках другого занятия.

Пробежала несколько шагов в сторону портрета, чтобы подробнее рассмотреть лицо дедушки Сталина вблизи. Усы, добрый прищур глаз – давно знакомый облик вождя на какое-то время занял моё внимание. Затем внимание моё привлёк пруд. Я пробежала ещё несколько шагов и оказалась на берегу, у самой воды, перешагнув ограждение газона. Но строгий голос чужой тётеньки заставил меня вернуться на дорожку. Я решила быстренько обежать пруд кругом, предполагая до возвращения бабушки снова оказаться у зелёной лавочки.

Весело подскакивая, я беспечно понеслась по пыльным дорожкам сада, разглядывая незнакомый пейзаж: снова скамейки, детские песочницы, скульптуры пионеров с горном или девушек с веслом. Обежав половину пруда, я увидела полукруглую раковину летней эстрады. Вбежала по ступенькам на дощатую сцену, что-то протанцевала перед случайными зеваками.

Меня никто не прогонял с эстрады. И вдруг я увидела свою крупную заметную бабушку на другой стороне пруда, бегающую кругами у портрета Сталина. Мне показалось, что она смотрит в мою сторону, хотя, конечно, видеть она меня не могла. И я побежала к выходу!

Вскоре я попала в её объятия. Она нервно ощупала меня и тут же надрала мне уши за побег – такое наказание ко мне иногда применяли. Затем, крепко держа меня за руку, потащила к выходу.

Всю дорогу она осыпа́ла меня упрёками, говорила о каких-то опасностях для ребёнка, гуляющего без взрослых, и ещё о своём больном сердце. Её слова меня задевали мало. Ну что могло случиться со мной, с такой разумной девочкой! Я ведь даже не выбегала на улицу, где ездят машины, и не заходила ногами в воду пруда!

Позже, уже подростком, я часто проводила время в этом саду – зимой каталась на коньках по замёрзшему пруду, летом брала с подружкой напрокат лодку. И мне всегда в такие часы было приятно вспомнить себя-малютку, так рано проявившую стремление к независимости и познанию мира. И меня совсем не беспокоило, что чувствовала бабушка в тот теплый лётний день.

Я впервые по-настоящему прочувствовала давнее состояние бабули много лет спустя, когда сама стала мамой и однажды так же потеряла свою маленькую дочку Вику. Случилось это уже в Ботаническом саду: непослушная девчонка убежала от меня без предупреждения и скрылась в зарослях сада – нашла я её не сразу. Мне тоже пришлось понервничать! Символическое наказание, пусть поздно, всё же настигло меня!

Вспомнился и недавний случай, когда я среди народного гулянья в огромном Парке Победы увидела обтекаемого толпой, одиноко стоящего, плачущего мальчика лет четырёх. Я взяла его за руку, спросила, где его родители, огляделась по сторонам. А потом вместе с мальчиком пошла по дорожкам парка искать комнату милиции, откуда скоро и сделали объявление по громкоговорителю на весь парк. Надеюсь, история с мальчиком тоже закончилась благополучно.

* * *

И чтобы завершить истории об открытии мира, связанные с бабушкой, расскажу ещё о том, как она водила меня в кино театр «Смена». Он располагался неподалёку от Юсуповского сада, тоже на Садовой улице. Мы ходили только на утренние сеансы, когда зрителей было мало и билеты стоили дешевле. Репертуар был обычный для того времени: шли фильмы, вдохновляющие на труд, – про рабочих и колхозников; или обличающие капиталистов-эксплуататоров, а также детские назидательные сказки. Военных фильмов я почти не видела – видимо, бабушка избегала смотреть фильмы о недавно завершившейся трагедии или их мало снимали в первые послевоенные годы. Хотя один фильм о военной поре, «Повесть о настоящем человеке» – о подвиге лётчика Алексея Маресьева, – я помню. Позже, в пятидесятые, когда я уже пошла в школу, начали во множестве снимать комедии на военную тему. Из тех фильмов неизгладимое впечатление оставил «Максим Перепелица» – история о том, как срочная военная служба исправила беспутного и шебутного парня-колхозника, превратив его в отличника боевой подготовки.

Для бабушки любимыми фильмами, должно быть, были экранизации пьес драматурга Александра Островского о своевластных купцах и лицемерных чиновниках – запомнились два или три. На них я почти засыпала или канючила поскорей уйти. Но иногда мы смотрели интересные для моего возраста фильмы, где главными героями были дети или животные. Запомнился фильм «Серая Шейка» – экранизация сказки Д. Мамина-Сибиряка об уточке со сломанным крылом и хитрой лисице. И более поздний «Матрос Чижик» – история о маленьком негритёнке по имени Максимка и матросе, спасающем мальчика от угнетения капиталистами.

Походы в кино давали мне также возможность проявить свои артистические таланты. В торце уютного фойе, где прогуливались перед началом сеанса зрители, имелась низенькая сцена. Я без сложностей забиралась на это возвышение, чтобы прочитать стихотворение. Мой репертуар не отличался разнообразием. Чаще всего я читала нелепое стихотворение неизвестного мне автора и неизвестно от кого подхваченное:

Когда был Ленин маленький,

С кудрявой головой,

Он тоже бегал в валенках

По горке ледяной.

Камень на камень, кирпич на кирпич,

Умер наш Ленин Владимир Ильич.

Сердце родное зарыто в земле,

Жалко рабочему,

Жалко и мне.

И меня не удивляло, что «сердце родное зарыто в земле», хотя каждый ребёнок знал, что дедушка Ленин лежит в Москве, в Мавзолее.

Любимый мною кинотеатр «Смена» в перестроечные 90-е закрылся и впоследствии пошёл под коммерческие помещения. Но незадолго до его закрытия мне удалось побывать в нём последний раз. Мне уже было чуть за сорок, выглядела я как все: джинсы и свободно свисающая с плеч, по моде того времени, куртка. Возможно, на мне была в тот день красная куртка – как брюнетка, я любила красный цвет! Я пребывала тогда на вольных хлебах: сотрудничала с разными городскими изданиями и поэтому могла распоряжаться своим временем. Билет я купила на дневной сеанс, но даже не вспомню, на какой фильм, поскольку оказалась в кинотеатре одной-единственной зрительницей! И это событие впечатлило меня больше, чем кинолента.

Я прошлась по фойе, предположу, что сразу расстегнула свою красную куртку. Как ни странно, и спустя тридцать лет здесь сохранилась низенькая сцена в торце помещения. Чуть приподняв обтянутую джинсами ногу, я легко вскочила на сценическую площадку, сделала несколько шагов в одну и другую сторону и снова вернулась на середину. Попыталась дать свободу своему внутреннему ребёнку, вспомнить бабушку и прочитать хотя бы тихонько короткое стихотворение. Но нет, в груди ничего не шевельнулось, не было триггера, способного вызвать прежнее состояние. Я вглядывалась в тускло освещённое несколькими лампочками фойе, видела пустые стулья у стен и понимала, что уходит какой-то отрезок времени, уходит навсегда из жизни моей страны и из моей жизни тоже. Прошлое блёкнет, будто затёртая кинолента. Потом я прошла в кинозал, там окинула прощальным взглядом ряды фанерных кресел, все с поднятыми вертикально сиденьями, выбрала место по центру, опустив со стуком сиденье для себя. Киномеханик крутил кино для меня одной. А я сидела и под рутинные кадры проходного фильма прощалась с той советской жизнью, в гуще которой недавно активно жила.