Каким увидели московские обыватели Александра Пушкина осенью 1826 года? Вероятно, большая их часть представляла себе поэта как на портрете из первого издания «Кавказского пленника» – кудрявым пухлым юношей с приятною улыбкой, воспевавшим «края Москвы, края родные». Но это был уже совершенно другой человек, написавший вскоре: «Москва оставила во мне неприятное впечатление…»

© Васькин А.А., 2016

«Его носили на руках»

В сентябре 1826 г. жизнь в Москве, «губернском городе, получающем журналы мод»[1], оживилась необыкновенно, но не только в связи с пребыванием в старой столице Николая I, приехавшего на коронацию.

«Пушкин приехал», – зазвучало во многих домах и квартирах. «Пушкин приехал», – заскрипели перьями московские литераторы в своих дневниках. Собственно, коронация нового императора и привела Пушкина в Первопрестольную, – правда, весьма опосредованно. Его Величество пожелало встретиться с опальным поэтом в это, особо торжественное для себя время. Причем именно в Москве, в Малом Николаевском дворце Кремля (дворец в 1929 г. снесен вместе с Чудовым и Воскресенским монастырями).

В чем же истинная причина неожиданно проявившегося у Николая I желания лично познакомиться с поэтом? Вспомним, что за время стояло на дворе: только-только управились с декабристами, 13 июля 1826 г. повесили Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского. Поначалу их приговорили к четвертованию – самой жуткой на тот момент казни в России, а еще тридцать одного участника восстания – к отсечению головы. Но государь смилостивился, заменив четвертование повешением.

Николаю I, ставшему императором неожиданно для себя самого (письмо об отречении брата Константина от него долго скрывали; видимо, Александр I все еще надеялся на рождение сына), совершенно не хотелось начинать свое царствование с казни, да к тому же публичной. Многие еще помнили казнь Пугачева на Болотной площади. Николай сделал все, дабы не привлекать общественного внимания к самому факту казни, засекретив ее время и место. Скрупулезно подошли к отбору палачей, а ритуал разработал сам император. Декабристов должны были повесить в три часа ночи, но непредвиденные обстоятельства отсрочили казнь на ранний утренний час.

Белые ночи! В белые одежды обрядили и приговоренных. У троих повешенных в момент казни оборвались гнилые веревки – примета жуткая, свидетельствовавшая не только о невиновности, но и о неустойчивости самой власти, не готовой, боящейся открыто противостоять оппозиции. Николай I, новоявленный император, и вешать-то еще не научился. Пока не купили новые веревки в соседних к Петропавловской крепости купеческих лавках, трое приговоренных ждали своей участи.

Как ни старались, весть о казни быстро вырвалась за стены крепости и пределы Петербурга. 20 июля Петр Вяземский в письме к жене передает подробности: «О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибивает меня невольно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место… Знаешь ли лютые подробности сей казни? Трое из них: Рылеев, Муравьев и Каховский – еще заживо упали с виселицы в ров, переломали себе кости, и их после этого вызвали на вторую смерть. Народ говорил, что, видно, бог не хочет их казни, что дóлжно оставить их, но барабан заглушил вопль человечества, и новая казнь совершилась».

Пушкин узнает об этом 24 июля, о чем свидетельствует зашифрованная запись под беловым автографом элегии «Под небом голубым страны своей родной». Сразу и не разберешь, что написал поэт: «Уос. Р. П. М. К. Б: 24». А вот как это расшифровывается: «Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Каховского, Бестужева 24 <июля 1826 года>».

А еще Пушкин рисует виселицу с пятью повешенными декабристами и незаконченной строкой: «И я бы мог как [шут ви…]», что можно трактовать как толкование поэтом процедуры казни в виде шутовского представления. Шуты – декабристы, развлекающие таким образом своего скучающего монарха.

Всех повешенных он знал, особенно хорошо Кондратия Рылеева, у которого подозревал «истинный талант» сочинителя. Александру Сергеевичу понравилась его дума «Войнаровский», на полях рукописи в сцене, изображающей казнь Кочубея, он написал: «Продай мне этот стих!». В дальнейшем это нашло отражение в «Полтаве». А в последнем письме, отправленном Пушкину незадолго до восстания, Рылеев обратился к нему чуть ли не с благословлением: «На тебя устремлены глаза России… Будь поэт и гражданин».

А как же повела себя Москва в декабре 1825 г.? Московские декабристы в отличие от своих петербургских единомышленников не решились поднять восстание и арестовать генерал-губернатора князя Д.В. Голицына. То были трудные дни междуцарствия и неуверенности в будущем, питавшейся слухами и домыслами, доходившими из Петербурга. В ночь с 16 на 17 декабря 1825 г. Голицын наконец-то получил письмо от Николая I, в котором говорилось: «Мы здесь только что потушили пожар, примите все нужные меры, чтобы у вас не случилось чего подобного».

Привезший пакет от царя генерал-адъютант Евграф Комаровский позднее вспоминал: «Я приехал в Москву в ночь с четверга на пятницу и остановился у военного генерал-губернатора князя Голицына. Он мне сказал, что ожидал меня с большим нетерпением, ибо в Москве уже разнесся слух о восшествии императора Николая Павловича на престол, а между тем официального известия он не получал. Князь Голицын послал за старшим обер-прокурором правительствующего сената московских департаментов, князем Гагариным, чтобы повестить господ сенаторов собраться в сенат для выслушания манифеста о восшествии на престол императора Николая I, и к архиепископу Филарету – для приведения к присяге в Успенском соборе в восемь часов утра. Я поехал с князем Голицыным в одной карете в сенат, где мне дан был стул. По прочтении манифеста и всех приложений, отправились в Успенский собор».

Генерал-губернатор «нужные меры» принял: 18 декабря в Успенском соборе москвичи торжественно присягнули новому императору. Николай остался очень доволен Голицыным и тем, как присягнула Москва. Особенно порадовал его подарок московского купечества, преподнесенный Комаровскому, – вызолоченный кубок на блюде, весьма древней работы, с тысячью червонцами и надписью: «Вестнику о всерадостнейшем восшествии на престол императора Николая Павловича от московского купечества». Очень приятно было слышать самодержцу, что «московские купцы называют наследника престола – своим кремлевским, ибо его высочество действительно родился в стенах сего знаменитого и древнего жилища наших царей».

Для Николая это были не пустые слова: чем ниже ему кланялась Москва, тем больше надеялся он, что не пожар, а даже искра в вечно строптивой старой столице не вспыхнет. Недаром писал современник: «В Москве высшее сословие или, лучше сказать, люди высшего образования, смотрели на это событие иначе, чем в провинции. Кроме весьма естественного сочувствия либеральным идеям, многие, весьма многие семейства лишились своих лучших членов, которые по прямому или косвенному участию в заговоре или даже по тесной связи с обвиняемыми были взяты».

Вот почему царь так щедро отблагодарил московские власти, на Рождество Христово 1825-го года пожаловав князю Дмитрию Владимировичу Голицыну высший орден Российской империи – Святого апостола Андрея Первозванного. Как сказано было в высочайшем рескрипте, Голицына наградили «в ознаменование того постоянного уважения, которым он пользовался от Императора Александра I, и сохранение в первопрестольной Столице примерного порядка, сопряженного с истинною пользою Отечества».

Это слово – «порядок» – станет одним из основополагающих девизов николаевского царствования, символом самодержавия. Порядок требовал, чтобы коронация состоялась в Москве, куда и отправился Николай I. Торжества растянулись почти на месяц и начались с церемонии коронации, или «коронования» (как тогда выражались), состоявшейся в Успенском соборе Кремля 22 августа 1826 г. Программа оказалась, как всегда, насыщенной и включала в себя представление императору и императрице Синода, Сената и иностранных послов, а также военных, придворных, предводителей дворянства, купечества и прочей челяди. Ну и конечно, балы – сначала в Грановитой палате 27 августа, затем в Благородном собрании 6 сентября, потом в домах богатейших московских вельмож. А еще торжественные обеды и маскарад в Большом театре. Чтобы их величества не устали, дни напряженной работы на балах и ужинах чередовались днями отдыха.

Автопортрет

Мрачное настроение государя то ли передалось москвичам, то ли, напротив, было вызвано настороженным отношением Москвы к царю. Все всё понимали, но вслух старались не произносить. Николаю очень хотелось, как говорится, сменить пластинку на что-то более оптимистичное. Актуальным стал вопрос о необходимости корректировки курса (выражение-то какое!) или хотя бы о намерениях. Но как это продемонстрировать? Посыл обществу должен быть знаковым, после чего сомневающиеся задумаются – а уж такой ли лютый тиран Николай Павлович? И хочет ли он действительно превратить Россию в одну большую Петропавловку? Быть может, он не такой и деспот, а, скорее, вынужден был на время им стать вследствие возникших обстоятельств непреодолимой силы и «временных трудностей». На самом деле он другой (вот и либерала Жуковского назначил воспитателем наследника престола). И даже сочувствует некоторым пострадавшим, «сообразуясь с Высокомонаршим милосердием, в сем самом деле явленным смягчением казней и наказаний, прочим преступникам определённым», – так говорилось в приговоре суда над декабристами.

А тут как раз письмо Пушкина под руку попалось. Поэт писал «Всемилостивейшему государю» 11 мая 1826 г.: «В 1824 году, имев несчастие заслужить гнев покойного императора <…>, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства.

Но это все официальная хроника. А что же было между строк? По словам очевидца, коронационные торжества проходили в тени декабристских казней: «Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми, нет возможности: словно каждый лишался своего отца или брата. Вслед за этим известием пришло другое о назначении дня коронования Императора Николая Павловича. Его приезд в Москву, самая коронация, балы придворные, а равно балы у иностранных послов и у некоторых Московских вельможей, – все происходило под тяжелым впечатлением совершившихся казней. Весьма многие оставались у себя в деревнях; и принимали участие в упомянутых торжествах только люди, к тому обязанные по службе. Император был чрезвычайно мрачен; вид его производил на всех отталкивающее действие; будущее являлось более чем грустным и тревожным».[2]

Ныне с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом) решился я прибегнуть к Вашему императорскому величеству со всеподданнейшею моею просьбою.

Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие краи.

Всемилостивейший государь, Вашего императорского величества верноподданный Александр Пушкин.

Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь никаким тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них».

Аневризмом поэт называет расширение вен на ноге, о котором он периодически вспоминал, надеясь под предлогом лечения этой якобы смертельной болезни улизнуть в Европу. Так случилось и в этот раз: Пушкин готов на все: и здоровьем поклясться, и припасть к стопам, и раскаяться, и дать честное благородное слово, – лишь бы выпустили.

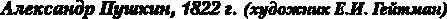

Николай I.

Рисунок А.С. Пушкина

Это покаянное письмо показалось Николаю I на редкость правдивым и, главное, очень кстати. И то, что уже 28 августа государь соизволил «высочайше Пушкина призвать сюда», свидетельствует о назревшей необходимости скорой доставки поэта в Москву. Почуял царь, что и место, и время для публичного прощения Пушкина подходит как нельзя кстати. Не в Петербурге его надобно принять, где в толпе жаждущих попасть на царскую аудиенцию поэт может и затеряться, а именно в Первопрестольной, превратив долгожданную встречу в историческую, сделав ее частью коронационных торжеств. В Петербурге он казнил, а в Москве простит.

Как только до Михайловского дошла депеша, Пушкин немедля собрался и 4 сентября поутру выехал в Москву. Везли его вроде и не под конвоем, но и глаз не спускали: согласно указаниям царя, поэт должен был добраться до Москвы «в своем экипаже, свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта». Пушкина доставили к царю незамедлительно в 4 часа пополудни 8 сентября 1826 г., прямо с дороги, он даже не завез багаж в гостиницу.

Разговор получился теплый. «Я, – говорил государь, – впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения в Москву совсем больного и покрытого ранами – от известной болезни. Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? – спросил его между прочим. – Стал бы в ряды мятежников, – отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и даёт ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчёт 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул мне руку, с обещанием – сделаться другим», – рассказывал М.А. Корф.

Царю и поэту было о чем поговорить. Познакомиться они могли бы еще в 1811 г., ибо Царскосельский лицей и создавался с целью воспитания в нем братьев Александра I, дабы избавить их от тлетворного влияния матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Но не сложилось: Николая и Михаила растил граф Матвей Ламздорф, сторонник жестких педагогических методов и даже рукоприкладства. А Пушкина нянчила сказочница Арина Родионовна, тоже не последний человек.

Представ пред светлыми государевыми очами, Александр Сергеевич вышел от монарха «умнейшим человеком в России». Николай I словно специально сказал это вечером на балу Д.Н. Блудову после встречи с Пушкиным 8 сентября 1826 г. Слова эти тотчас разошлись по Москве.

Пушкин дал большую пищу не только москвичам, но и исследователям своего творчества и этим письмом, и своим разговором с царем. И всегда его пытались оправдать, подверстать под господствовавшую идеологию. Каждый трактовал Пушкина так, как было нужно. В частности, Ю. Лотман утверждал, что Пушкин «желал направить молодого государя на путь реформ». Но вряд ли поэт мог иметь такое огромное влияние на царя, чтобы куда-то его направлять. Николай I и стихи его не читал до этого разговора, а вот декабристы читали Пушкина. «В бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством», – писал Жуковский Пушкину 12 апреля 1826 г. из Петербурга.

Думается, итоги беседы устроили обоих. Николай был рад тому, что проект «Пушкин» удался. Он и вызвал-то его к себе не только как поэта, а как яркого выразителя общественного мнения, которое Николаю было совсем не безразлично после казни декабристов. Простив Пушкина, он будто приручил его, сделав «своим» поэтом (словцо Николая), с чем Александр Сергеевич согласился.

А Пушкин – он «подружился с правительством», получил разрешение проживать в Москве и освобождение от общей цензуры. А что еще надо изголодавшемуся в провинции поэту? В Михайловском даже сыру приличного не было, что однажды заставило Александра Сергеевича просить своего брата Льва прислать этот редкий продукт (жаль, что после отъезда Пушкина Арина Родионовна его выбросила – плохо пахло!).

Отныне его цензором стал сам Николай I, что ставило поэта в особое привилегированное положение – жаловаться на цензуру государя оставалось только Господу Богу. Естественно, что такой ход событий заведомо определял Пушкина в число сторонников царя, а как же иначе – получить такое доверие монарха не могло означать ничего иного.

И если Николай I лишь выразился про «умнейшего» человека на словах, то поэт, отдавая должное, отразил свои впечатления в стихотворении «Стансы», опубликованном в январе 1828 г. в «Московском вестнике»:

В надежде славы и добра

Гляжу вперед я без боязни:

Начало славных дней Петра

Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,

Но нравы укротил наукой,

И был от буйного стрельца

Пред ним отличен Долгорукой.

Самодержавною рукой

Он смело сеял просвещенье,

Не презирал страны родной:

Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник.

Семейным сходством будь же горд;

Во всем будь пращуру подобен:

Как он, неутомим и тверд,

И памятью, как он, незлобен.

После встречи с государем поэт был настолько воодушевлен, что позволил себе сравнить Николая Павловича с Петром Великим. А казни – это ничего, вон Петр самолично рубил головы стрельцам, а сколько дел наворотил, в Европу целое окно прорубил (до сих пор из него дует), а ради этого можно и потерпеть немного.

Итак, везли Пушкина на коронацию Николая I, а привезли на его собственную коронацию – первого поэта России. Уехавший из Москвы двенадцатилетним мальчиком, он вернулся в родной город «идолом народным»: «Москва приняла его с восторгом. Везде его носили на руках. Слава Пушкина гремела повсюду; стихи его продавались на вес золота, едва ли не по червонцу за стих; «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыгане» читались во всех гостиных», – вспоминал А.Н. Муравьев.

Затем, правда, восторг сменился более сдержанным отношением. Как отмечает И.В. Немировский: «Возможно, что Пушкин не вполне осознавал, что в сентябре 1826 г. москвичи и «короновали» его в пику императору». [3]

Но это было потом, а пока из Кремля поэт отправился в нумера отеля «Европа», располагавшегося в доме Часовникова, в самом начале Тверской улицы (дом этот, естественно, не сохранился). Затем – к дяде на Старую Басманную, затем к… После пятнадцатилетней разлуки с Москвой Пушкин был нарасхват.

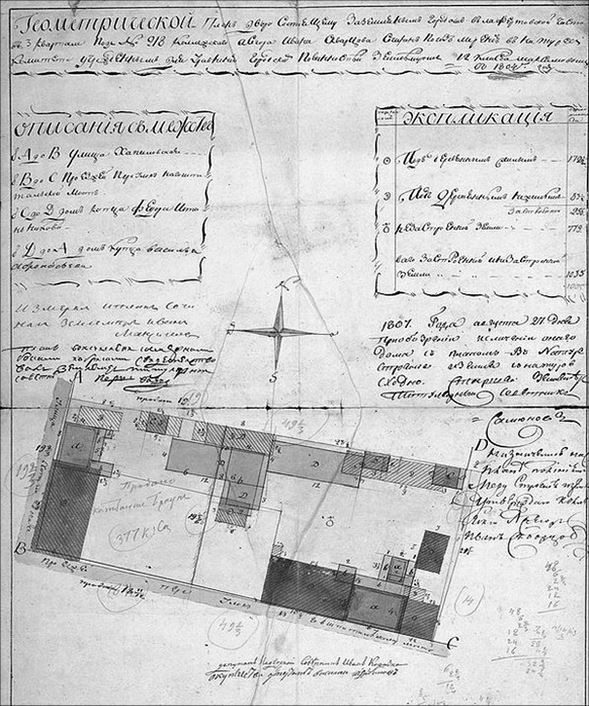

На старом архивном плане 1804 г., хранящемся в Центральном архиве научно-технической документации г. Москвы, показано владение коллежского асессора Ивана Скворцова. Именно во владении Скворцова и стоял дом, где в 1799 г. родился Александр Пушкин. Двор находился на пересечении современных Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка. Сегодня на этом месте – безликое административное здание

Родня близкая и дальняя, арзамасцы, знакомцы по южной ссылке, московские литераторы, бывшие лицеисты, будущие кредиторы по карточным долгам и, наконец, женщины – таков был круг, окольцевавший Пушкина московской осенью 1826 г., и у всех надо было побывать, почитать свои стихи и послушать чужие, засвидетельствовать почтение, оказать внимание, и т. д., и т. п. А сколько новых людей хотело с Пушкиным познакомиться…

Поэтому и мест, связанных с пребыванием Пушкина, было в Москве немало. Прежде всего, это адреса, по которым жил поэт и, главное, где он появился на свет.

До сих пор ломаются копья об истинном месте рождения Пушкина. Сегодня есть, по крайней мере, три разных адреса, называвшихся ранее в качестве места рождения поэта, и все они – в Немецкой слободе.

Еще в конце XIX в. на доме купцов Клюгиных, что стоял в приходе церкви Богоявления в Елохове, была установлена памятная доска, удостоверяющая, что «здесь родился Пушкин».

Затем в 1920-х гг. возник другой адрес – на месте средней школы по улице Бауманской (дом № 40). Школе присвоили имя Пушкина, а в 1967 г. сей факт закрепили еще и установкой бюста поэту.

И, наконец, третий адрес, последний на сегодня, – дом Скворцова, на углу Госпитального переулка и Малой Почтовой улицы. Эта версия была высказана в 1980 г. С.К. Романюком, и с тех пор никто не смог представить аргументов более весомых, чтобы ее опровергнуть. Как бы там ни было, ни один из этих домов не дошел до нашего времени, – цветы принести некуда.

Почти не сохранились и детские адреса Пушкина. А было их во множестве, поскольку ежегодно семейство Пушкиных, не имевшее в Москве собственного дома, переезжало с квартиры на квартиру. Мать Надежда Осиповна якобы не любила долго жить на одном месте. Свою роль играли и материальные трудности. «Благодаря» такому непостоянству, семья Пушкиных сменила больше дюжины квартир в Москве.

Жили Пушкины и в Огородной слободе, где и по сей день пересекаются Харитоньевские и Козловские переулки. Нанимали квартиры в районе Арбата – в Кривоарбатском и Хлебном переулках, на Поварской. Затем на Мясницкой, потом в районе Большой Молчановки и т. д.

С того времени до нас дошел лишь один памятник архитектуры, известный как дворец Юсуповых (или палаты Волкова), где Пушкины жили в 1801–1803 гг. Совсем недавно дворец отреставрировали. И сегодня это один из немногих сохранившихся в Москве архитектурных памятников гражданского зодчества XVI–XVII вв.

Дворец Апраксиных на Покровке, известный как «дом-комод», тоже помнит Пушкина. Сегодня этот чудом сохранившийся, переживший московский пожар 1812 г. дворец является совершенно необычным памятником русской архитектуры позднего барокко второй половины XVIII в. Александр Пушкин бывал здесь на «уроках танцевания».

Усадьба Бутурлина на Яузе была построена еще в середине XVIII в. Как магнитом притягивала маленького Сашу Пушкина известная на всю Москву библиотека графа Дмитрия Бутурлина, – сгоревшая, впрочем, в 1812 г.

В Москве Александр Пушкин прожил до 1811 г., когда в сопровождении дяди Василия Львовича отправился в Санкт-Петербург, в Царскосельский лицей. А вернулся поэт в Москву через полтора десятка лет.

Начиная с 1826 г. Пушкин бывает в Москве часто, словно восполняя столь длительное отсутствие. Но желания остаться здесь на постоянное местожительство у него нет. Уже после первого посещения Москвы он пишет Вяземскому: «Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление, но все-таки лучше с вами видеться, чем переписываться» (9 ноября 1826 г.).

«У вас в Москве хотят меня заставить даром и исключительно работать журналу. Да еще говорят: он богат, черт ли ему в деньгах. Положим так, но я богат через мою торговлю стишистую, а не прадедовскими вотчинами» (ноябрь 1827 г., из Петербурга в Москву, Соболевскому).

Между Пушкиным и Москвой взаимоотношения складывались сложные и неоднозначные. Т. Цявловская писала, что любовь Пушкина к жене надо изучать по письмам, а не по стихам. А мы почитаем и письма, и стихи, в которых говорится о Москве.

В пушкинских стихах мы находим признание в любви к Москве, но написаны они вне ее пределов:

Края Москвы, края родные,

Где на заре цветущих лет

Часы беспечности я тратил золотые,

Не зная горести и бед…

В письмах поэта вылилось раздражение родным городом:

«Москва – город ничтожества» (26 марта 1831 г., Хитрово).

«Москва мне слишком надоела» (11 апреля 1831 г., Плетневу).

«Меня тянет в Петербург. – Не люблю я твоей Москвы» (10 декабря 1831 г., из письма жене).

«В Москву мудрено попасть и не поплясать. Однако скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва» (27 августа 1833 г. из Москвы в Петербург, жене).

Похоже, что Пушкину было свойственно олицетворять с Москвой и разочарования, и непонимание коллегами его творческих взлетов, и неудачи на личном фронте («московщина со всеми ее тетками» – выражение приятеля Пушкина Туманского). А обижаться было на что. Кажется, что Москва и Пушкин не поняли друг друга.

«Пушкин очень часто читал по домам своего «Бориса Годунова» и тем повредил отчасти его успеху при напечатании. Москва неблагородно поступила с ним: после неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, взводить на него обвинения в ласкательстве и наушничестве и шпионстве перед государем. Это и было причиной того, что он оставил Москву», – писал С.П. Шевырев.

Пушкин вынужден объясняться в стихотворении «Друзьям»:

Нет, я не льстец, когда царю

Хвалу свободную слагаю:

Я смело чувства выражаю,

Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:

Он бодро, честно правит нами;

Россию вдруг он оживил

Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нем кипит,

Но не жесток в нем дух державный:

Тому, кого карает явно,

Он втайне милости творит.

Текла в изгнаньe жизнь моя,

Влачил я с милыми разлуку,

Но он мне царственную руку

Простер – и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье,

Освободил он мысль мою,

И я ль, в сердечном умиленье,

Ему хвалы не воспою?

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:

Он горе на царя накличет,

Он из его державных прав

Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,

Глуши природы голос нежный,

Он скажет: просвещенья плод —

Разврат и некий дух мятежный!

Беда стране, где раб и льстец

Одни приближены к престолу,

А небом избранный певец

Молчит, потупя очи долу.

Пушкин соблюдает правила игры, он по-прежнему благодарен царю за вызов из ссылки, а также надеется на деятельность «секретного комитета 6 декабря 1826 года», который должен был заниматься вопросом о положении крестьян. Мы видим и последствия того разговора в Кремле, выраженные в последней строфе, – Пушкин обязан посылать все свои готовящиеся к печати произведения Николаю I, отчитываться перед шефом жандармов о своих поездках, объясняться перед московским полицмейстером за «Андрея Шенье». Александр Сергеевич и это стихотворение дисциплинированно послал царю, который наложил резолюцию: «Это можно распространять, но нельзя печатать».

Непонимание обывателями всей сути отношений между царем и поэтом московскому свету было вполне свойственно. Москва в то время была сосредоточением «всех отставных, недовольных и уволенных чинов империи, гражданских и военных. Это ядро русской оппозиции. Поэтому почти все люди либеральных убеждений и те, политические взгляды которых не подходят к политике этих дней, удаляются сюда, где они могут сколько угодно критиковать двор, правительство и т. д., не слишком опасаясь какого-либо вмешательства властей», – рассказывал встречавшийся с Пушкиным англичанин Колвилл Фрэнкленд, гостивший в России в 1830–1831 гг. Причем приехал он в Москву из Петербурга и мог, следовательно, сравнивать.

Маленький Саша Пушкин (портрет работы Ксавье де Местра, 1800–1802 гг.)

Да и в императорской столице относительно Москвы иллюзий не испытывали. В 1827 г. впервые пред царские очи был представлен «Краткий отчет общественного мнения», подготовленный III Отделением Собственной Его Величества канцелярии, созданным аккурат в 1826 г. (не нужно, видимо, доказывать прямую связь между вступлением на царство Николая Павловича и уч-реждением этого нового для стр аны надзорно-аналитического органа). Жаль, что зачастую Николая I именуют не иначе как «фельдфебелем с оловянными глазами». Особенно часто это герценовское выражение употреблялось раньше, когда надо было подчеркнуть все ужасы проклятого царизма. Но такими ли оловянными были глаза императора? Взгляд-то у него на происходящее в России был вполне трезвым. А иначе зачем бы тогда он приказал составить «Свод показаний декабристов о внутреннем состоянии России»? Этот на редкость правдивый документ стал настольной книгой императора, создавая довольно полную картину «злоупотреблений и беспорядков во многих частях управления». Возможно, что основные положения этого свода обсуждались и на встрече царя с поэтом.

«Июня 8 дня 1799 года крещен Александр Пушкин» в храме Богоявления Господня, что стоял ранее на месте Богоявленского собора в Елохове

Николай I решил создать у себя под боком свой собственный карманный социологический орган, который мог бы регулярно надзирать (подобно золотому петушку царя Додона) и доносить государю обо всем, что творится в его империи. И, конечно, одним из важнейших и главных объектов наблюдения Третьего отделения стала Москва. Уже в первом «Кратком обзоре общественного мнения за 18 27 год» Первопрестольной отведено было особое место. Согласно обзору, высшее общество в России делится на две большие группы: «довольные» и «недовольные». К «довольным» относятся те, кто предан государю и существующему строю, среди них называются Кочубей, Сперанский, Пален, Закревский, то есть те, кто «распространяет благоприятное правительству мнение, но в силу местных условий влияние их невелико и зависит от индивидуальных свойств и умения действовать каждого из них».

Гораздо более многочисленной является группировка «недовольных», состоящая из двух частей: «русских патриотов» во главе с Мордвиновым и «старых взяточников», собравшихся вокруг князя Куракина. Центр фронды, недовольной принимаемыми государем кадровым решениями, находится в Москве. Среди видных фрондеров – генералы Ермолов и Раевский. Недовольные главным своим орудием выбрали «ропот на немцев», т. е. на иностранцев, назначаемых на высокие посты.

Средний класс (помещики, не служащие дворяне, купцы первых гильдий) ведет себя хорошо: «Именно среди этого класса государь пользуется наибольшей любовью и уважением. Здесь все проникнуты в правильность Его воззрений, Его любовь к справедливости и порядку, в твердость Его характера».

Про чиновников написано совсем немного: «Это сословие, пожалуй, является наиболее развращенным морально. Среди них редко встречаются порядочные люди». Ну что же, отметим мы, отчет действительно отражал реальность. И тем не менее чиновники не опасны, потому как развращены они не политически, а лишь морально.

Наконец, армия. Тут тоже волноваться нечего: «Она вполне спокойна и прекрасно настроена».

Крепостные: «Среди крестьян циркулирует несколько пророчеств и предсказаний: они ждут своего освободителя, как евреи Мессию… Так как из этого сословия мы вербуем своих солдат, оно, пожалуй, заслуживает особого внимания со стороны правительства».

Духовенство: «Государство не может рассчитывать в своих видах на духовенство до тех пор, пока оно не даст ему обеспеченного существования… Духовенство вообще управляется плохо и пропитано вредным духом. Священники в большинстве случаев разносят неблагоприятные известия и распространяют среди народа идеи свободы. Хорошие священники – большая редкость».

Но все это мелочи, вот главная опасность: «Молодежь, т. е. дворянчики от 17 до 25 лет, составляют в массе самую гангренозную часть Империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающийся в разные формы и чаще всего прикрывающийся маской русского патриотизма. Тенденции, незаметно внедряемые в них старшими, иногда даже их собственными отцами, превращают этих молодых людей в настоящих карбонариев. Все это несчастие происходит от дурного воспитания. Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении России, ни об общем ее состоянии, мечтает о во зможности русской конституции, уничтожении рангов, достигнуть коих у них не хватает терпения, и о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения. В этом развращенном слое общества мы снова находим идеи Рылеева, и только страх быть обнаруженными удерживает их от образования тайных обществ. Злонамеренные люди замечают этот уклон мыслей и стараются соединить их в кружки под флангом нравственной философии и теософии… Главное ядро якобинства находится в Москве, некоторые разветвления – в Петербурге. Но тайные политические общества не образуются без иностранного влияния. Конечно, в массе есть и прекрасные молодые люди, но, по крайней мере, три четверти из них – либералы. Впрочем, надо надеяться, что возраст, время и обстоятельства излечат понемногу это зло».