Выражаю свою благодарность и восхищение Игорю Акимушкину, написавшему любовный трактат о пауках, который надоумил меня переосмыслить зрительное восприятие приятного и отвратного.

Паука слегка придави и положи в изюминку или кусочек масла либо хлебного мякиша – и пилюля готова! От всех болезней она помогает.

Врач Уотсон, 1750 г.

Свадебную ткань привезли только к трем часам дня. Самолет опоздал. Я была спокойна, как дохлая рыба, – просто валялась в гостиной на диване с десяти утра (назначенное время бракосочетания), пила мартини, ела виноград и красную икру. На мне были черные ажурные чулки, красные туфли на тончайших каблучках, черный кружевной лиф, выгодно выпячивающий мою грудь наружу, и алые шелковые трусы-юбочка. Без четырех метров мадагаскарского шелка я наотрез отказывалась слезть с дивана – не то что надеть на выбор любое платье из трех срочно доставленных из салонов для новобрачных.

– А мы не будем нервничать, – сказал жених. – Мы будем вспоминать нашу первую встречу. – И глаза у него при этом стали задумчивые-задумчивые.

У меня отменный жених – высок, красив собой, богат, а что самое главное – ценит в человеке принцип. Вот сказала я, что пойду под венец только в мадагаскарском шелке и что это для меня принципиально, и теперь нужно вывернуться наизнанку на этом диване, стараться не смотреть на огромные воздушные облака свадебной роскоши, развешенные в гостиной, плеваться косточками и терпеливо ждать исполнения желания. Чтобы не потерять легкий – почти незаметный – оттенок уважения в его глазах.

– Нет, ты не подумай, я понимаю, что этот самый шелк обязательно красив и, если судить по цене, стоит дороже золота, но, птичка моя, ей-богу, я одну тряпку от другой отличаю только по цвету. Может, для разрядки примеришь парочку браслетов и колье?

– Невозможно, – покачала я головой. – Никак не возможно. На фоне такого шелка бриллианты смотрятся, как осколки хрусталя.

– Знаешь, если бы я мог взглянуть хотя бы на лоскут этого загадочного шелка. Тебе, конечно, видней…

– Я сама его никогда в глаза не видела.

Мой великолепный жених обошел диван дважды, потом склонился надо мной в своем черном смокинге, и от напомаженных волос потянулась струйка горького запаха. Сильными ухоженными пальцами он поправил бретельку лифа, щекотно тронул кудряшку у виска, провел указательным пальцем по моей верхней губе.

– Не сейчас! – отвернулась я.

– Ты хочешь сказать, что никогда не видела ткань, за которую я отвалил столько денег?

– Никогда. Это же мечта. Это как алые паруса, понимаешь?

Я вглядываюсь в его лицо. За три дня, которые прошли между его окончательным предложением и нашей свадьбой, я узнала о нем слишком мало.

– Алые паруса – это я понимаю. Хотя мне у Грина больше нравится «Крысолов», – кивает мой суженый и замечает: – Но я понял про мечту. Я не дурак.

Какое облегчение! – он читал Александра Грина.

Три дня назад, ранним розовым утром, когда мы с Авоськой праздновали мой выпускной, на смотровой площадке Воробьевых гор с визгом затормозил изрядно замызганный джип. Из него сначала вышел огромный человек в строгом черном костюме и с красной бабочкой на шее. Человек этот с удивительно отсутствующим выражением лица смотрел перед собой светло-серыми, почти бесцветными глазами. Он медленно открыл заднюю дверцу – выкатился веселый рыжий толстяк, сразу же начавший прихлопывать в ладоши и веселиться с упоением давно не гулявшего пуделя. За ним показался другой весельчак – высокий брюнет в белом льняном костюме: одной рукой он изобразил приветствие, а другой – с трудом вытащил за собой тяжеленный букет роз, как упирающуюся козу.

Естественно, все мои одноклассники тут же сгрудились возле меня и Авоськи – вероятно, чтобы посмотреть, как я рухну под тяжестью сотни роз, потому что брюнет кое-как доволок этот букет к человеку с застывшей физиономией, а тот торжественно протянул его мне.

Наступила тишина. Рыжий толстяк бегал кругами с радостным повизгиванием, брюнет раздевал меня глазами и потихоньку краснел, а человек-шкаф стоял, держа в вытянутых руках тяжелые розы, мощно дышал и успевал настороженно осматривать всех посторонних вокруг джипа.

– Это я, – выступил вперед брюнет в белом. – Ты меня узнала? – И достал коробочку, в которых обычно дарят кольца. – Помнишь свое обещание?

Я кивнула и покосилась на Авоську.

– Пусть скажет громко, чего ему надо, – шепнула Авоська.

– Какое обещание? – послушалась я Авоську.

– Выйти за меня замуж, как только кончишь школу, – уточнил брюнет.

За семь лет, прошедших с нашей первой встречи, он похудел и погрустнел глазами.

– С чего бы я должна это делать? – Я упорно приглашала его солировать, а он то ли не понимал, то ли принципиально сопротивлялся. – Мне только семнадцать.

Внимательно вглядевшись в мое лицо, он произнес:

– Такой уговор. Я бы взял тебя в жены и десятилетнюю, но ты сказала, что хочешь закончить школу.

Тут из толпы моих одноклассников вышла Розочка и, громко хлопая ресницами, горячо зашептала:

– Дяденька, возьмите меня в жены, я ужасно покладистая на этот счет!

– Или меня! – трагично вскрикнул красавчик Ерохов. – Я совсем не покладистый, я ссоры люблю, потасовки, кровь и вино!

– Минуточку! – вмешался рыжий, торопливо утерев лицо платком. – Тут ведь важно соблюдение определенных правил!

– Брось розы! – приказала я шкафу. Тот покосился на жениха и, получив утвердительный кивок, разжал руки.

Розы с шорохом рухнули мне под ноги.

– Кто из вас троих станет на колени и будет просить моей руки? – Я показала пальцем на толстенные шипастые стволы.

– Помилуй бог, я женат! – отмахнулся рыжий.

На лице огромного квадратного человека проявилось что-то вроде легкой растерянности. Потом его лицо вдруг дернулось и расплылось в улыбке, обнажив выступающие передние зубы.

– Ладно, я понял, – кивнул мой жених. – Я все понял, я был не прав – слишком по-деловому подошел к столь важному моменту. Я стану на колени и буду просить твоей руки, но только после уточнения некоторых вопросов. Вопрос первый. Когда у тебя были месячные?

Даже Авоська застыла, открыв рот, а уж она-то всегда найдет что сказать.

– Нетка, это извращенцы, беги, мы тебя прикроем! – заорал Ерохин.

– Только что прошли, – с дрожью в голосе призналась я.

– Отлично, – кивнул жених. – Тогда, если ты не против, свадьба через три дня. – Открыл коробочку и взял меня за руку, чтобы нацепить на палец кольцо.

– Ничего не получится, – отбивалась я, обратив внимание, что кольцо из белого металла с тремя крупными прозрачными камнями. – Ты не успеешь… Платье…

– Платье купим любое за два часа.

– Нет. – Я упорно качаю головой и смотрю на него с исследовательским интересом. – Я пойду под венец только в мадагаскарском шелке.

– Хоть в африканском! – еще не понимает жених.

– Минимум четыре метра, – устрашающе замечаю я. – Столько могут не собрать во всем Мадагаскаре!

Почуяв неладное, рыжий вклинился между нами и вытащил мою руку из руки жениха. Он потряс ее, слегка сжав в потной мягкой ладошке, и от души представился:

– Ёр-р-рик. Конечно-конечно, – закивал он радостно, хотя я не собиралась ничего спрашивать, – можете называть меня «бедный Ёрик», всегда пожалуйста! Так что там с мадагаскарским шелком? Вы сказали: столько не собрать?

– Точно. – Я выдернула руку и потихоньку вытерла ее о черное платье. Мое выпускное платье было черным, а шляпа с огромными полями – красной, и приколотая птичка на этой шляпе была настоящая колибри – чучело.

– Так-так-так… – забормотал Ёрик. – И что это за шелк такой?

– Долго объяснять, но…

– Вот и не надо, и не объясняйте, желание невесты – закон! Вы только скажите «да», хорошо?

Я чуть наклонилась, потому что Ёрик был мне по плечо, и громко крикнула ему в лицо:

– Да!!

– Не мне! – отпрыгнул Ёрик и спрятался за телохранителя в красной бабочке.

– Ладно, Ёрик, кончай эти переговоры, – решился жених, посмотрел мне в лицо с вызовом и вдруг рухнул коленями на шипы – в самую середину сваленных толстых стволов. – Будь моей женой, разреши мне тебя любить и защищать, – произнес он, когда выдохлось общее «А-а-а-х-х!».

– Разрешаю…

Я продержалась на высоких каблуках еще минут десять, пока из джипа выгружали ящик шампанского и открывали бутылки; потом предчувствие обморока заставило взять в руки по туфле и бежать босиком – по разлившейся пене, по россыпям конфетти, по клочкам тополиного пуха – так долго, насколько хватило сил дышать.

– Когда ты встал с колен, на белых брюках проступили красные точки. – Я выбираю самую большую виноградину и катаю ее по лицу, пока она не нагреется и не потеряет своей холодной нежности. – Ты исколол свои колени до крови.

– Да что там – пропал костюм! – соглашается мой жених, поглядывая на часы. – Когда ты сбежала, твоя подружка… эта, как ее?..

– Авоська?

– Да, она все выпытывала у меня – зачем я спрашивал о месячных.

– И что ты сказал?

– Сказал, что хочу иметь сразу же после свадьбы полноценный, ничем не сдерживаемый секс дней на десять.

– О! – Я округлила рот и попробовала эротично протолкнуть в него нагретую виноградину.

– Знаешь, что мне сказала эта язва? Она, видишь ли, подумала, что меня беспокоит происхождение крови на брачной простыне. Вроде того, что я должен быть уверен – это кровь девственницы, а не кровь месячных. Ты обсуждала с подругой наш договор?

– Договор о моей девственности? Конечно, обсуждала. Сразу же после того, как ты выскочил на меня из леса. Попозже. Вечером. С бабушкой.

– Ты еще и бабушке это рассказала?

– Я должна была выяснить, что такое – девственница! Мне только что исполнилось десять – тебе не приходило в голову, что я просто могу этого не знать?!

– Десять!.. – Мой жених садится на ковер у моих ног, снимает туфельку и задумчиво проводит моей ступней по своей щеке. – Ты была так прекрасна, у меня сердце остановилось, так ты была прекрасна! Испуганная, как застывшая на секунду в луче солнца птичка…

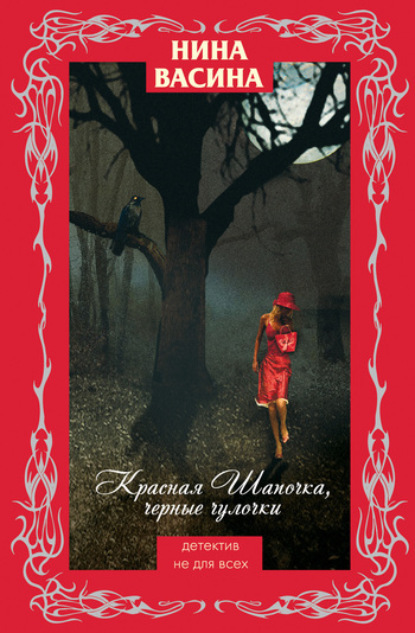

– А ты был настоящий идиот! Весь в крови выскочил из кустов на ребенка и плотоядно зарычал: «Красная Шапочка, я тебя съем!» И бросился кусать мою коленку!

– Я не кусал! Я упал перед тобой, обхватил ножки, чтобы поцеловать. Согласен, с Красной Шапочкой получилось слишком напряженно, но я же сразу попросил прощения и еще попросил стать моей женой.

– Я чуть не умерла со страха!

– Да? Мне так не показалось. Ты потрепала меня ручкой по затылку и нежно так согласилась: «Хорошо-хорошо, только мне нужно закончить школу». Такой прагматизм меня привел в замешательство. Мне стало стыдно своего возбуждения.

– Ничего тебе не было стыдно. Взял меня на руки и с пристрастием стал допрашивать!

– Ничего я не допрашивал. Я спросил, целовалась ли ты в губы. Я же не просто так спросил, я хотел, чтобы ты разрешила мне показать тебе, как нужно правильно целоваться, раз уж мы с тобой пришли к такому важному соглашению – стоило закрепить его поцелуем. – «Пять раз», – ответил мне ангелочек с запахом ванили и яблок. – «Наверное, тебе понравился этот мальчик, раз ты целовалась с ним пять раз?» – Я решил притупить укол ревности, да-да, настоящей ревности! И что же я слышу в ответ? – «Это были пять мальчиков», – отвечает моя прекрасная птичка! Что я должен был подумать? Пять мальчиков! А я уже предложил этой ветренице руку и сердце!

– Да ты весь затрясся как больной, опустил меня на землю и потребовал обещания, что сохраню свою девственность для мужа. Что мне было делать? Я обещала, обещала, обещала… У тебя глаза плавали в полном безумии, руки и одежда в крови, лицо залито слезами!..

– Ладно, не вспоминай, у меня тот день был просто черным, пока я не встретил тебя. Проклятый день…

– А у меня тот день был решающим. Как будто я переступила границу света и тени. Я помню все до мелочей, все краски и запахи. Разве так бывает?

Мне было десять лет. Стояло яркое июньское утро, и все было бы прекрасно, если бы не ранняя пора этой яркости и легкого душистого ветра (тополя расклеились) – шесть утра! Мама растолкала меня и попросила испечь пирожки. Она не обращала внимания на мои глаза, вытаращенные в сторону тикающего будильника, на зевки во весь рот.

– Я сделала опару, а она не подходит! – восклицала мама в отчаянии. – Сегодня седьмое июня, тебе уже десять лет, это очень важный день, очень! Опростоволоситься в такой день будет самым страшным ужасом моей жизни!

– А что у нас седьмого июня? – сочувственно поинтересовалась я.

– Это день бабушки.

– Бабушка умерла зимой, а родилась весной.

– Это другая бабушка! – Мама трясет меня за плечи и умоляет поторопиться: поезд в десять двадцать.

– Поезд? Какая-то бабушка приедет к нам на поезде?

– Да нет же! – Она толкает меня к раковине и даже делает довольно неумелую попытку обмыть холодной водой лицо, как маленькой. – Это ты поедешь на поезде!

– Здорово! – От такого сообщения я моментально проснулась. – Одна?

– Одна – до Мещерской, а там тебя будут ждать и отвезут в Загниваловку на телеге!

– Куда меня отвезут?

– В Загниваловку, к бабушке. Ты ее не помнишь, это моя свекровь – мама твоего отца. Ну, шевелись же, я тебя прошу!

Осмотрев совершенно бесчувственное сероватое месиво в миске, я укоризненно вздохнула:

– Дрожжи разводила молоком?

– Молоком! – стонет мама.

– Нагрела как следует, да?

– В книжке написано, что разводят теплым молоком!

– А ты, как всегда, чтобы побыстрей было, решила, что чем горячее, тем лучше, так? – провожу я доследование, обряжаясь в фартук. – Ничего с этой опарой не выйдет, ты сварила все дрожжевые споры.

– Чего я сварила?

– Много-много крошечных розовых зародышей будущего чревоугодия. Понюхай, их окоченевшие трупики уже попахивают тухлой кислятиной!

Мама шарахается от поднесенной к ее лицу миски.

– Что же делать? – Она в отчаянии.

– Купим этой бабушке десяток эклеров в булочной на углу. Подумаешь, проблема!

– Ты не понимаешь, у нас уговор, и я должна была его выполнить день в день! Я проснулась ровно в полночь, с потолка свисал тяжелой паутиной страшный космический мрак, и я вспомнила, что обещала своей свекрови девять лет назад, клялась, можно сказать, на крови!

– Сядь, – предложила я на всякий случай табуретку. Мама была не только бледная, она была еще и потная! С виска стекала капля пота, и это убедило меня в важности происходящего.

– Твой отец не хотел разводиться, хотя уже сожительствовал с другой женщиной! – вдруг громко воскликнула мама.

– А это тут при чем? – Я обеспокоилась, не тронулась ли мама мозгами от запаренных горячим молоком дрожжей.

– А свекровь сказала, что поможет избавиться от этого бабника и заставит его платить деньги на содержание ребенка, но при одном условии! В первое воскресенье июня месяца, когда тебе исполнится десять лет, ты должна приехать к ней в гости!

– Интересная мысль. – Я тоже присела рядышком, наклонилась и положила голову маме на колени. – Десять лет – это странно, тебе не кажется? Она что, боится маленьких детей?

– Нет. – Мама замялась. – Как бы это сказать… Она не была уверена, что я смогу тебя вырастить до этого возраста и не угробить, понимаешь?

Это я как раз отлично понимаю. Мама дважды забывала меня в младенческом возрасте в коляске у магазинов и четыре раза в песочнице у дома, когда я уже начала ходить. Но дело, конечно, не в этом. Дело в Службе спасения. Был такой кошмарный год, когда я вызывала эту службу шесть раз. У мамы при протирании пыли дважды застревала рука в батарее, она провалилась ступней в сток унитаза и не смогла ее вытащить, постирала котенка в стиральной машине вместе со своим шелковым бельем (деликатная стирка), свалилась с балкона, вешая простыни, и повисла на оборванном шнуре, обмотавшем ее запястье, а уговорив меня, шестилетнюю, покататься на санках, села показать, как правильно рулить на льду пруда, и дорулила как раз до проруби. Сердобольные диспетчеры в Службе спасения, уже узнающие мой голос по телефону, во время успокаивающих разговоров советовали мне (шестилетней!) пройти курсы оказания первой медицинской помощи, побыстрей научиться плавать, готовить, стирать и убирать квартиру. Что я и делала в перерывах между учебой и балетной школой.

– Ладно, – сказала я маме. – Десять лет наступило в прошлом месяце, я выжила. Что дальше?

– А дальше свекровь сказала, что сама разберется с укреплением твоей жизнеспособности.

– Да я ее не помню!

– Это неважно, – отмахнулась мама. – Пирожки, вот проблема!

– А пирожки зачем?

– Она сказала, чтобы в первое воскресенье июня твоего одиннадцатого года жизни я испекла пирожки, – вспоминает мама, – приготовила ее любимое… О боже! – Она вскочила и забегала по кухне. – Ее любимое селедочное масло! Нет мне прощения!

– Еще и масло, – только и смогла посетовать я, уроненная ею на пол при вскакивании.

– Масло – это просто, – утешает себя мама, – это ерунда совсем, нужно из селедки вытащить все кости, прокрутить ее через мясорубку и смешать со сливочным маслом в какой-то простой пропорции. Это просто, но вот пирожки!..

– Давай выпотрошим и вымоем холодильник, – предложила я.

– С ума сошла? – ужаснулась мама. – Сегодня еще и холодильник мыть?!

– Ты же знаешь, что это самый простой способ обнаружить много забытых там продуктов. Это я на селедку намекаю. Ты хоть представляешь, что это значит – вытащить все кости?

– Ну, это наверняка не трудней, чем приготовить дрожжевое тесто, оно-то требует часа три…

– Нам повезет, если мы найдем какую-нибудь забытую банку с селедкой в винном соусе или что-то подобное.

– Точно! – обрадовалась мама. – С Нового года должны были банки остаться!

Обрадовавшись, мы вытаскиваем все из холодильника. С удовлетворением первобытных охотников, заваливших мамонта, оглядываем массу упаковок и упаковочек, банок, пластмассовых салатников. Определяем наконец источник подозрительного запаха, изводившего нас с прошлой недели, – это протухшее треснувшее яйцо, оно свалилось в тарелку с остатками тертого сыра и затерялось там.

– А сайра в собственном соку не сгодится вместо селедки в винном соусе? – с надеждой интересуется мама.

Я задумываюсь и решаю, что самое время кое-что выяснить.

– Как ты к ней относишься?

Мама сразу понимает, о ком я говорю, и отвечает искренне:

– С ужасом.

– Мы можем, конечно, сделать ей масло с этой сайрой в собственном соку, но только если хотим отравить бабушку. Банка вздулась, и дата употребления давно просрочена.

– Пусть живет! – отмахивается мама.

Вероятно, я не совсем правильно поняла, что она понимает под «ужасом».

– То есть ты хочешь выполнить заключенный с нею договор и отправить меня в эту Зафигаловку…

– Загниваловку.

– Ну да, в Загниваловку. С пирожками и селедочным маслом. К страшной вредной бабке, которую я совсем не знаю!

– Она сидела с тобой до восьми месяцев, я писала тогда диплом, и мне было совсем невозможно…

– Но я ее не помню! Почему ты никогда о ней не рассказывала? Где фотографии, где поздравления с праздниками? Как ее вообще зовут? Почему ты не называла ее имени?

– Я боюсь ее, – честно отвечает мама. – Боюсь так, как ничего больше в жизни не боюсь.

– В прошлом году ты говорила, что боишься выкидыша!

– Выкидыш, – доверительно сообщает мама, – это ерунда по сравнению с твоей бабушкой. Но она честно выполнила свою часть уговора. Твой отец взял на себя все хлопоты по разводу, исправно переводит на книжку деньги и даже дал номер телефона, по которому я могу звонить с просьбой о помощи. Она сказала, что я больше не увижу его, а тогда для меня это было важно. Она сказала, что я и ее никогда не увижу, но для этого и нужно-то было всего лишь отправить тебя сегодня в Загниваловку.

– Ладно, не кисни. Что-нибудь придумаем.

В холодильнике нашлась подсохшая пачка творога, половина соленой горбуши и банка красной икры.

– Из этого сделаем тесто для пирожков, – стукнула я творогом по столу, – а из горбуши и икры – селедочное масло; ничего, что оно будет красное? Бабушке понравится. Остался последний вопрос. С чем будут пирожки? Какая начинка?

– Как это? – удивляется мама и кривится, предчувствуя дополнительные сложности. – А разве пирожки – это… Ну да, я спутала с оладьями – оладьи без начинки, а пирожки с начинкой…

– Что она любит?

– Она?

– Ну да, эта странная бабушка. Скажи наконец, как ее зовут!

– Рута Даниловна, – шепотом произносит мама и опасливо косится за спину. – Видишь паука в углу? – вдруг спрашивает она. – Он нас слышит.

– Он нас еще и видит, но беспокоиться нечего – мы слишком крупная добыча, – успокаиваю я маму, как могу. – И с чем же пирожки любит бабушка Рута?

– Я не знаю, – разводит руками мама. – Я помню только, что она не любила шарлотку, которую я всегда пекла на скорую руку; ну, ты знаешь – бисквит с яблоками…

– У тебя это омлет с яблоками, – уточняю я. – Ты думаешь, она не любит печеные яблоки? Отлично, сделаем пирожки с яблоками. – Я выкладываю на стол два красных яблока и одно зеленое.

– А ты уверена, что из этого… – мама брезгливо трогает слегка заплесневевшую пачку творога, – получится тесто?

– И преотличное, – успокаиваю я ее. – А ты пока отвари горбушу, минут пять.

– С хвостом? – ужасается мама и осторожно нюхает подсохшую рыбу.

Мы даже успели к отходу поезда.

– Так ты умеешь готовить? – уточнил мой жених.

На часах – полдень.

– Есть такой грех, – киваю я.

– Это же отлично! Моя жена… Моя первая жена ни черта не умела делать. Так, болталась дорогой пристежкой к автомобилю.

– Когда… Когда вы развелись? – решилась я на выяснение некоторых деталей прошлого.

– Разве я не говорил? – удивляется мой жених. – Мы не разводились. Перед тобой – вдовец! – Он встал и отчаянно мотнул головой, стараясь изобразить военную выправку. А в глазах – злость.

– Ты злишься, потому что я в такой день спрашиваю тебя о первой жене?

– Нет. Я вспомнил, как именно все произошло.

– Я не хочу ничего знать. Если ты ее убил на рассвете, удрученный брезгливостью, с которой эта женщина ответила на твои ласки, либо в обед, когда она бросила тебе на тарелку что-то уж совсем неудобоваримое, или к вечеру, когда вы опаздывали в оперу, а жена запуталась в бриллиантах и рухнула на ковер, разбив вазу династии Тинь … если ты даже придушил ее в полночь, обнаружив в нижнем белье жены, разбросанном на полу, чужую мужскую запонку, – мне на все это абсолютно наплевать!..

Я вскакиваю с дивана и черно-красным смерчем несусь к ванной комнате.

Там меня долго выворачивает наизнанку виноградом и красной икрой с мартини.

Вернувшись в гостиную, обнаруживаю, что на моем месте на диване развалился Ёрик. Он так широко раскинул ноги, что я сразу же заподозрила у него как минимум воспаление мошонки. И носки!.. Эти короткие носки цвета крем-брюле из-под синих штанин и пять сантиметров обнаженных щиколоток с невероятной волосатостью!.. На всякий случай зажимаю рот рукой.

– Я чувствую, что тебе сегодня ночью придется попотеть! – радостно объявляет Ёрик, толкнув слегка озадаченного жениха плечом. – Девочка-то с неуемным воображением! Ты слышал? Ваза! Опера!.. А запонка?! Обратил внимание на запонку в нижнем белье на полу?

– Птичка моя, – осторожно поинтересовался жених, – куда это тебя занесло? Какая запонка? Моя жена перерезала себе вены в перламутровой ванне.

– Не называй меня птичкой! – затопала я ногами. – Ты хотя бы знаешь, как меня зовут?! Ты знаешь, что обозначает мое имя?

– Ну, голубки, я вижу, у вас начались настоящие разборки. Говорил же я, говорил – в загс нужно бежать в любом виде, а уже потом, после регистрации, без спешки обменивались бы под поцелуи взаимными подробностями личной жизни. – Ёрик встает и некоторое время задумчиво оглядывает нас по очереди. – Да-а-а… – вздыхает он. – Удивляюсь я на вас. Столько энергии, боже ж мой, столько энергии, столько огня в глазах!.. А там, за дверью, подружка сердечная истекает любопытством. Пускать?

– Да как он смеет? – зашлась я негодованием. – Что значит – пускать? Это моя подруга, она может приходить в любое время, я не собираюсь ни у кого спрашивать…

– Пусти, пожалуй, – кивает жених. – Пусть моя девочка успокоится.

– Как же – успокоится! Рыдать небось сейчас начнут в два голоса, – предлагает свою версию нашего с Авоськой общения Ёрик.

Мы особенно не поплакали. У нас на это не было времени. Авоську, оказывается, с самого утра ко мне не пускали. Она от этого так разозлилась, что все ее веснушки на лице побледнели – а это верный признак бешенства – грусть и слезы отдыхают.

– Оставьте нас наедине! – с показной надменностью приказала Авоська.

Долговязая – на голову выше меня, отчаянно рыжая, вся покрытая легкими веснушками, словно капельками гречишного меда, Авоська свирепо оглядела сначала раскинувшего ноги Ёрика, потом – грустного жениха рядом с ним на диване.

– Занялись бы лучше делом, – процедила она сквозь зубы и поинтересовалась с уничижающим презрением: – Надеюсь, юристы твоего жениха дождутся прибытия мадагаскарского шелка?

– Ты слышал, Гамлет, оказывается, этот долбаный шелк должен употребляться невестой в присутствии юристов! – Ёрик опять толкнул плечом жениха и язвительно поинтересовался: – Мадам, а прокурора позвать не надо?

– Сплюнь! – очнулся жених.

– Мадемуазель! – повысила голос Авоська.

– Такие подробности твоей личной жизни нас мало интересуют, – с плохо скрываемым презрением отмахнулся Ёрик. Странно, но между ним и Авоськой с первого же дня знакомства образовалось мощнейшее поле взаимного раздражения, переходящего в ненависть. Мой жених объяснил это тем, что они оба рыжие.

– Ты что, не сказала им о договоре? – повернулась Авоська ко мне.

– Зачем заранее расстраивать деловых людей, – изображая полное равнодушие и скуку, отмахнулась я. – Не будет шелка – не будет свадьбы. Не будет свадьбы – зачем тогда обсуждать договор?

– Не понял, какой договор? – заинтересовался жених.

– Естественно, брачный! – процедила сквозь зубы Авоська.

– Не понял, это что же получается? – вскочил Ёрик. – У вас заготовлена малява, которую вы собирались подсунуть на подпись перед дверями загса? Гамлет! Это – шантаж!

– Еремей Срулевич, будьте так добры, не употребляйте в разговоре с приличными людьми бандитского жаргона, – ласково попросила Авоська, пробежав по комнате, чтобы между нею и Ёриком оказался большой круглый стол.

– Слышал? – завелся с пол-оборота Ёрик. – Эта ссыкуха опять обзывает меня по отчеству! А я ведь просил три раза, по-хорошему просил!..

– Ёрик, пойдем ко мне в кабинет, позвоним нотариусу, – встал жених. Он задумчиво оглядел меня, взял за руку, подвел к освободившемуся дивану, усадил и поцеловал в ладошку. После чего посмотрел на Авоську, настороженно застывшую, и удрученно заметил: – Какое поколение выросло предприимчивое, ты только посмотри!..

И я не поняла, чего больше было в его голосе – восхищения или разочарования.

Оставшись вдвоем, мы с Авоськой крепко обнялись.

– Чего это они так быстро смотались? А не влепить ли нам друг дружке по сочному поцелую в губы да с подсосом? – прошептала Авоська мне в ухо. – Небось камер понатыкано в каждом углу! То-то Срулевич подпрыгнет у монитора!

– Дался тебе этот Ёрик! – посетовала я, а про себя подумала, что сексопатологам нужно запретить воспитывать детей. – Рассказывай, как там моя мама?

– Ни сном ни духом! – доложила Авоська. – Я сказала, чтобы она никуда не выходила из дома, сидела у телефона, ты сообщишь ей очень важное известие в течение дня.

– И что, она даже не поинтересовалась, в чем дело?

– Она сказала, что знает тебя до этого самого… как его – до мозга костей! Ничего себе выраженьице! Просто из лексикона маньяка-потрошителя. Сказала, что, скорей всего, ты сегодня сдаешь экзамен в МГУ, скорей всего – провалишься, но обещала сидеть у телефона, ждать твоих рыданий и приготовить шарлотку с яблоками.

– Почему именно в МГУ?

– Это элементарно. В МГУ экзамены начинаются раньше, чем в других вузах.

– Ладно, теперь рассказывай, как ты?

– Меня окончательно бросил Ерохин.

– Да ну?! Когда?

– Вчера. Мы с ним вплотную подошли к обсуждению интимных подробностей мужского и женского организма, и я решила окончательно выяснить уровень его отношения к моей словесной и поведенческой раскованности.

– Я ничего не понимаю. Говори нормальным языком!

– Короче, Ерохин наконец меня раздел, а на следующий день – твоя свадьба; я подумала: вдруг у тебя все сорвется – шелк, например, не привезут – и решила выяснить планы Ерохина на наши дальнейшие взаимоотношения. Если твоей свадьбе что-то помешает, неплохо было бы заручиться обещанием Ерохина жениться на мне. А что? Что ты так смотришь? Тоже какой-никакой, а вариант. Короче, как только раздел, я ему и сказала…

– Что сказала?

– Что у меня есть дочка.

– А он?

– А что он… Сначала не поверил. «Ты совершеннолетняя?» – спрашивает. Прикинь: как трахаться, так его мой возраст не волнует, а как заговорила о дочке…

– А ты?

– Показала паспорт, чтобы он не переживал, – уже шестнадцать. Показала фотографию Нары. Что тут было! Такого я еще не слышала. Только представь: он совершенно не в курсе подробностей размножения плацентарных млекопитающих! Спрашивает, во сколько лет у меня появилась эта самая дочка?

– А ты?..

– Я, в надежде на откровенный разговор и взаимопонимание, честно отвечаю – в девять лет. Учитывая шоковое состояние и особенности обстановки – все-таки мы оба голые, – на всякий случай добавляю: месячные у меня пошли в четырнадцать.

– А он?

– Обозвал развратной дрянью, собрал свою одежду и ушел.

– Да, – кивнула я. – С биологией у Ерохина всегда была напряженка.

– Забудь, – говорит Авоська, а у самой подбородок трясется, и веснушки приобрели свой естественный цвет, и глаза потемнели.

– Перестань, – обнимаю я ее и прижимаю к себе. – Все уладится. После моей свадьбы встретитесь, поговорите, еще смеяться будете.

– Не буду я с ним разговарива-а-ать! – заревела Авоська. – Моральный урод! Образи-и-ина!

– Неправда, он очень хорош собой, греблей занимается. – Я глажу Авоську по длинной худой спине.

– А как же ты? – давится она плачем. – Он такой старый, такой… странный. Ты только представь своего жениха голым!.. Рядом – в постели!

– Ну и что? Представляла много раз.

– И как он дальше все делает, представляла?

– Представляла. Почти каждый вечер в течение последних семи лет.

– Это же надо, как он потревожил твое юное либи-би-до, – икает от слез Авоська, отстранившись и внимательно рассмотрев вблизи мое лицо. – Ты что, хочешь сказать, что все время была влюблена в него?

– Ничего не знаю! – Теперь я прячу лицо в шею Авоськи. – Может, это помешательство со мной такое случилось от ужаса!

– Ну что я говорил – рыдают! – Мы с Авоськой в ужасе повернулись на крик Ёрика. Стоя в распахнутых дверях, он ослепил нас вспышкой. На фотографии мы получились с перепуганными заплаканными лицами – две девочки, вцепившиеся друг в друга с надеждой на спасение: одна – рыжая и в слезах, а другая – в неглиже. До сих пор я храню эту фотографию как напоминание о том, что страх наказуем.