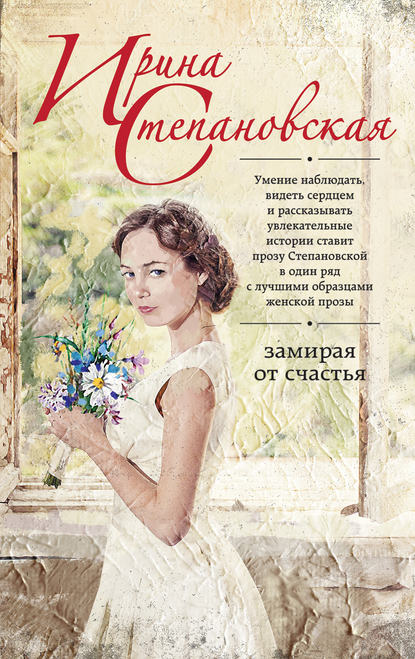

Замирая от счастья

…На собраниях Петр Яковлевич сидел на своем постоянном месте с краю, в десятом ряду. Раньше, до войны, большая аудитория заполнялась сотрудниками института до самых последних рядов. Теперь же привычное Нестерову место оказалось галеркой – зал опустел больше чем на две трети, и женщины составляли подавляющее большинство. Вот и сейчас в первых рядах сплошь виднелись платки, платки, поднятые воротники зимних пальто, изредка – ближе к президиуму – серенькие каракулевые шапочки. Цигейковый «пирожок» старого академика – директора института, потертой коричневой кошкой лежал на краю длинного, крытого зеленым сукном президиумного стола.

Нестеров давно и хорошо был знаком с академиком. Когда-то он даже учился у него – слушал лекции еще до революции в Петербурге, а потом год или два работал у него на кафедре. Это уже в Перми, после Гражданской. Затем пути их на время разошлись – будущий академик из-за жены уехал в места, где было посытнее и потеплее, а вот теперь, в войну, судьба свела их снова и забросила еще дальше в глубь страны, на север, за Уральский хребет.

Нестеров знал, что может не слушать, о чем говорится с трибуны. Накануне академик уже вызвал его и предупредил о назначении. Это назначение было совершенно непрошеным и не желательным, и Нестеров просил не назначать его, но академик смотрел на него внимательно большими, мутными, слезящимися глазами и молчал. А потом сказал, что хотя все понимает, но назначить, кроме Нестерова, некого. И Петр Яковлевич сидел теперь в десятом ряду на своем месте с краю и вяло вслушивался в голос до сих пор, несмотря на войну, бойкой дамы – секретаря ученого совета. Зинаида Николаевна, которая с удовольствием стояла на трибуне в роли докладчика, отложила листки, по которым делала доклад, взяла со стола картонную папку и развязала тесемки. Воротник ее каракулевой шубы расстегнулся, показывая на шее яркое пятно павловопосадского шерстяного платка.

– …И в заключение, товарищи, коротко оглашаю приказы по институту от сегодняшнего числа.

Приказы теперь сначала зачитывали, а уж потом вывешивали на доску – в коридорах из-за плохого освещения все равно было ни черта не видать.

Нестеров думал о том, что через полчаса к нему на лекцию придет всего пятьдесят или, может быть, уже даже тридцать студенток. Это вместо довоенных двухсот пятидесяти человек обоего пола. Он уже давно перестал следить за численностью студентов на лекциях, просил только старост групп ставить галочки в специальном журнале посещаемости. Люди уходили на фронт, и он снова и снова отмечал, что в аудитории их становится все меньше. Он думал о том, дали ли электричество на его этаже. Нужно было вскипятить перед лекцией стакан кипятка, чтобы от холода не сел голос. Кипяток он заливал в старенький немецкий термос, клал его в мешочек (мешочек сшила жена – Прасковья Степановна) и прятал в стол, а вблизи студентов не доставал, чтобы никто не разглядел, что термос немецкий. Он размышлял о том, что, несмотря ни на что, нужно добиться, чтобы через несколько месяцев, когда наступит май, ему дали бы в помощь несколько человек для продолжения научной работы и выделили деньги. Чтобы послали его с этими людьми в учебное хозяйство, где он снова посеет вику – совершенно новую бобовую культуру, которая оказалась питательней для крупного рогатого скота, чем даже пшеница, которую всегда на этом богом забытом Северном Урале выращивали с трудом.

Он думал о чем угодно, только не о жене и не о еде – на эти две темы было давно им наложено табу…

…Ната отодвинула в сторону ноутбук, прошла в кухню, включила французский чайник. Что там у нас вкусненького есть в холодильнике? Ага, вчерашний лимон кружочками на блюдце и половинка вафельного тортика в коробке. Вот еще кастрюля с борщом. Ната заглянула в кастрюлю – осталось меньше чем третья часть. Кость торчит в середине красной овощной жижи, как шпиль неоготического собора. Оранжевые кружочки застывшего жира плавают на поверхности. Надо будет перед тем, как разогревать, вытащить их. А то все будут недовольны, и в первую очередь она сама, что все слишком калорийное.

Ната хмыкнула, усмехаясь. Надо еще разморозить фарш, чтобы к вечеру успеть сделать котлеты.

Она заглянула в коробку с тортом. Когда же мужики успели все доесть? Наверное, вечером, когда она уже ушла спать. Ну да, у нее разболелась голова. У нее всегда болит голова, когда что-нибудь не получается. Вот вчера не получался рассказ. Из-за этого в общем-то она и купила тортик. Пошла в магазин за морковью – и купила. Ну не только для себя, конечно. И Димка, муж, после работы присоединился, и Артем из университета приехал голодный и с порога закричал:

– Мам, что поесть?

Ната вчера борщ успела сварить перед самым их приходом. А второе не стала делать. Все сидела за этим рассказом, который не получался. Что она – каторжная, что ли, в один день делать первое и второе? И так все худеют. У Димки порядочное брюшко в сорок пять лет, Артем ходит на фитнес и без конца стонет, что ему нужно мясо, а она вечно делает какие-то пирожки. Ну да, Ната знает, что пирожки – очень вредно, но она без пирожков не может. Во-первых, под пирожки с чаем лучше пишется, а во-вторых, она помнит, как бабушка рассказывала, что она тоже девчонкой все худела-худела, а потом – бац! Война. И все стали сначала худые-худые, а потом опять толстые. Только не жирные, как хрюшки, а водянистые, отечные от голода. Потом еще долго все болели, но ничего, все-таки выжили. Некоторые только умерли. Кто послабее. Но бабушкин свекор, Натин прадед, академик, умер уже в пятьдесят четвертом, через девять лет после войны. И не от болезни – от старости. Бабушка тогда уже сама была замужем. И как раз в этом году родился Натин отец. Его и назвали в честь академика Борисом. А Натиного дядю, его младшего брата, Ната не знает, почему назвали Петром.

Ну что же, Ната сделала глоток из фарфоровой чашки. Хороший все-таки этот зеленый чай с жасмином. Откусила кусочек торта, вздохнула… Ладно, надо писать дальше. Раз худеем – фиг вам, а не пирожки.

…Академик был уже стар, даже очень стар. Но, несмотря на старость, его длинная, дынная голова – лысая, с небольшими темными пятнами на темени и висках – сидела на шее ровно и гордо. Коричневый пиджак с широкими, по краям слегка оттопыренными лацканами и орденом с левой стороны уже порядочно засалился на рукавах, но менять его на парадный костюм академик не хотел. В парадном костюме он хотел бы, чтобы его похоронили, и поэтому берег единственную оставшуюся черную пару. Что он себе еще позволял в этом промозглом, продуваемом зале – это намотать на шею кашне. А под пиджак надевал вязаную кофту. Очень мерзли руки и ноги, но академик не хотел, чтобы кто-то видел, что он мерзнет. Графин со стаканом стояли на столе, как и в прежние времена, но, хоть льда в графине не было, воду никто не пил. Любая простуда слишком опасна. Да и пить не хотелось.

Приказов сегодня оказалось немного. Зинаида Николаевна сняла варежку, взяла из папки последний листок. Народ на сиденьях зашевелился, приподнялся.

– …Приказом от 6 февраля 1943 года на должности, вместо ушедших на фронт наших товарищей, назначаются следующие сотрудники…

Люди перестали двигаться и подняли головы. Денег за замещение должностей не платили, но нужно было знать, к кому и как обращаться по работе.

– …Вместо героически погибшего на фронте товарища Вайсберга М. С. заведующей институтским гаражом назначается Кадышева Людмила Егоровна – старший преподаватель кафедры сельхозтехники…

Академик на секунду подумал, что погибшего на фронте младшего научного сотрудника Вайсберга нужно было бы назвать полным именем, и он должен будет об этом сказать Зинаиде Николаевне после собрания. Зинаида же Николаевна между тем продолжала:

– …За сохранение посадочного фонда картофеля назначаются следующие товарищи: ответственный – доцент кафедры ботаники Нестеров П. Я., в помощь ему лаборант этой же кафедры Губкин И. И., уборщица Землякова Настасья Андреевна. На этом у меня, товарищи, все. Вопросы есть?

Академик снова задумался, специально или нет Зинаида Николаевна по имени и отчеству назвала только уборщицу – чтобы подчеркнуть свое уважение к рабочему классу или так вышло случайно, и решил ничего не говорить ей про погибшего на фронте Морозова. До того как уйти на фронт, Морозов проработал в институте только год и к тому же был беспартийным.

У зала вопросов не было. Зинаида Николаевна посмотрела на академика. Тот кивнул.

– Собрание окончено. Вы свободны, товарищи. – Она немного даже с сожалением сошла с трибуны.

Окоченевшие люди стали медленно подниматься, гремели откидными крышками тройных, как в кинотеатре, стульев. Медленно расходились. Женщины растирали руки, лица. Редкие мужчины, кто еще присутствовал в зале, доставали папиросы – у кого имелись. Академик, по-прежнему четко неся свою лысую пятнистую голову, не стал надевать при людях вытертый «пирожок», прихрамывая пошел со сцены к дверям.

«Если не сохраним картофельный фонд, меня расстреляют, – думал он. – Сельхозтехнику-то сохранить легче. Запер ее в гараже, охрану назначил. Если что – милиция пусть разбирается».

Молча он пропустил в дверях случайно оказавшегося тут же Нестерова, молча пожал ему руку и пошел по коридору тяжелой, упрямой походкой к себе в кабинет. А Петр Яковлевич – тоже без головного убора, в худеньком, накинутом на плечи пальтишке – двинулся по лестнице на третий этаж, к себе на кафедру.

Прасковья Степановна, будет очень недовольна, думал он, что я стану каждый день задерживаться в картофелехранилище. То, что его расстреляют, если фонд сохранить не удастся, он тоже хорошо понимал, но об этом старался не думать. Это теперь стало третьим его табу.

Настоящий голод наступил на Урале зимой сорок третьего года. Конец сорок первого и начало сорок второго люди еще держались на старых запасах. У кого-то была крупа, у кого-то мука. Меняли, продавали… Квашеную капусту – на фланелевые штаны. Муку – на ботинки. Были случаи, что даже еще поддерживали друг друга. Небольшую помощь давали огороды. Весной сорок второго картошку на них еще успели посадить. Урожай выкопали рано – чтобы не украли. На огородах росли еще щавель, крапива, сныть… При частных домах были и кустарники – смородина, малина, крыжовник. По ночам дежурили, в огородах и садах спали. Укрывались плащами и ватниками – у кого что было. Счастье, если находилась плащ-палатка. Грибы в лесу вымели подчистую, ягоды не уродились. Но все-таки сорок второй пережили. Не все, конечно, пережили, но смерти от голода не были еще обыденностью. А вот до сорок третьего с запасами не дотянули. В магазинах, кроме хлеба, давали по карточкам жмых – прессованную шелуху от семечек. Ее подмешивали кто во что имел или жевали просто так. Муки-то уже не было давно, как и крупы, и всего остального. Не было уже и картошки. Так оказалось, что сажать весной нечего. Оставался лишь неприкосновенный фонд в сельскохозяйственном институте, его трогать нельзя ни в каком случае. Самые лучшие старые сорта или молодые, вновь выведенные, необходимые для мирной жизни. Для следующих поколений.

А в сорок третьем наступил настоящий голод. Не лечебное голодание, на которое время от времени садятся желающие похудеть и с которого время от времени срываются на пирожки и пирожные. Нет, Голод с большой буквы. С опуханием и отеками – раздутыми водянистыми лицами, слоновьими ногами, сердцебиением на каждом шагу, тяжелейшей одышкой.

Думать о еде нельзя было ни в коем случае, это было важно, чтобы выжить. Но люди все равно думали. Думали по-разному. Некоторые бредили едой, сходя с ума. Рассказывали, что объедаются всякими вкусностями. Другие думали только о победе. Третьи – о поражении, но только в одиночку, ни с кем не делясь. Всем приходилось тяжело, а кому-то просто невмоготу. Хоть ложись и помирай. И вот теперь уже ложились и помирали. Особенно дети. Те, кто послабее, или те, кто заболевал.

Ната подвигала затекшими ногами, взглянула на часы. Когда пишешь – время течет незаметно. Надо идти в магазин, что-то купить на ужин, оплатить счет за электричество и за антенну и положить деньги на телефон. Черт, сегодня она успела написать так мало! То ли погода плохая, то ли не выспалась… Ната встала, взглянула в окно. Какое-то на душе тяжелое, тягостное чувство. Почему-то сегодня пишется из рук вон плохо. Она застревает на каждой фразе. К тому же сосет под ложечкой. Неужели гастрит? Ужасно. Если придется идти к врачу, заставят глотать кишку… А ей так некогда! Нет, надо посидеть на диете, и все пройдет. И не пойдет она в магазин, а сварит куриный бульон с вермишелью. А борщ засунет назад в холодильник, завтра доедят. Курицу из бульона подаст отдельно на блюде с зеленым горошком. Сама горошек не будет, хоть очень его и любит, похлебает только бульон. А мужики пусть едят курицу. Котлеты она сделает вечером, когда все лягут спать. На десерт – чай с вареньем. Варенья в холодильнике – вся верхняя полка заставлена. Она сама прошлым летом варила вишню и абрикосы, да мама еще дала яблочное и малиновое. Но ведь одним вареньем муж с сыном не обойдутся. Запросят чего-нибудь еще. Ната встала и проверила на полках. Черного хлеба еще осталась половинка, а батон вчера наконец съели. Неохота покупать. Купишь, опять заваляется. Ага, пакет пряников нашелся. Ната надавила пальцем – вполне еще мягкие. Кажется, обойдется. Курица у нее лежит в морозилке, две банки горошка в шкафу. Пожалуй, она действительно может не идти в магазин. Лучше поработает подольше. А по счетам заплатит завтра. Ната опять уселась за стол.

…И все-таки настоящий голод наступил той зимой не у всех. Те, что работали на заводах, получали пайки. Те, кто оставался служить в городских организациях, – тоже, но поменьше. Совсем плохо было тем, кто не работал, – пенсионерам и так называемой городской интеллигенции.

Прасковья Степановна по утрам, в туманной промозглой тьме надевала поверх неснимаемой уже месяцами кофты мужнину фуфайку, потом пальто, заматывалась всеми платками, какие были в доме, всовывала ноги в подшитые серые валенки – до революции в них ходила прислуга Глаша – и шла в очередь за хлебом. Трудно было узнать теперь в Прасковье Степановне прежнюю юную красавицу – в шикарной коляске, в меховом полосатом манто и шляпе со свисающим пером. Но когда Прасковья Степановна разматывала платки, будто лягушачья или змеиная кожа – сухая, серая – падала с ее головы на плечи, и обнажалось тогда лицо с когда-то правильными нежными чертами, с обтянутыми теперь скулами, с предательскими морщинами, сложившимися в четкие черточки у глаз и вдоль щек. Скорбно поджались губы, и от носа к пока еще округлому подбородку шли скобками будто чужие, недавно приобретенные складки кожи. И Петру Яковлевичу тогда казалось, что на измученном лице жены оставались жить только прежние васильковые глаза под коричневыми бровями – две соболиные стрелочки цвета меха на прежнем пушистом манто. А само лицо, казалось, становилось все суше, западали глазницы, искажались любимые черты, умирали по частям. И останавливалось тогда сердце у Нестерова. И любил Петр Яковлевич свою замотанную в платки, исхудавшую, измученную жену до крайности, до самозабвения, до полной отдачи ей себя.

За хлебом нужно было ходить в магазин каждый день. С заднего входа устанавливали весы, в восемь открывалась дверь, начинала двигаться очередь, мерзнущая хвостом с темной ночи. Хлеб Прасковья Степановна получала по карточке. Очень маленький кусочек – серый, непропеченный и безумно вкусный, глотающийся моментально. Дающий – нет, не сытость, какая там сытость от таких крох? Хлеб давал надежду на то, что жизнь продлится хотя бы еще пару дней. На сегодня – потому что ты все-таки съел этот кусочек, и значит, от голода, наверное, не умрешь, – и на завтра. На следующий день, как правило, от голода тоже не умирают, если накануне ты проглотил этот клейкий комок жизни. И надежда давала людям силы снова идти в очередь.

Петр Яковлевич по духу, по знаниям, по опыту, по трудам был крупным советским ученым. Однако несмотря на бесценный и уникальный определитель ядовитых растений, им составленный, Нестеров занимал весьма скромную должность доцента кафедры ботаники. Отсюда и паек получал крошечный – по чину.

А не выбился в чинах Петр Яковлевич потому, что нигде не засиживался подолгу на одном месте – часто переезжал вместе с женой. И докторскую диссертацию тоже поэтому не сделал. В ботанике нельзя сделать диссертацию быстро – растения растут медленно. Да и не хотел Петр Яковлевич делать докторскую – боялся «светиться». К тому, что другие обходили его чинами, относился спокойно, посмеиваясь, за что Прасковья Степановна, сердясь, даже называла его иногда простофилей. На что Петр Яковлевич никогда не обижался, а только хмыкал определенным образом в подстриженные щеточкой когда-то русые, а теперь уже больше чем наполовину седые усы. И конечно, ни словом, ни намеком старался он не напоминать Прасковье Степановне о том, что переезды из города в город были для них сродни заметанию следов, как у загоняемых животных. Знакомых много на одном месте они старались не заводить, со старыми не встречаться, вели себя незаметно, одевались скромно, чтобы не вызывать сплетен и разговоров, потому что была Прасковья Степановна по происхождению немкой, дочерью немецкого экономиста, управляющего до революции крупным металлургическим заводом. И в первом браке, тоже до революции, была Прасковья Степановна замужем за богатейшим потомственным купцом-мануфактурщиком, выписывала шляпы из Парижа, имела собственный выезд и огромный дом, который национализировали в семнадцатом году. И только старый теперь уже академик знал эти подробности жизни Петра Яковлевича, потому что знаком был со всеми этими людьми в Петербурге по отдельности в то, кажущееся теперь нереальным, время, когда еще и сам академик был не стар, не вдов, а благополучен, любим и готов на многое для науки.

Не рассказывала никогда и никому и сама Прасковья Степановна о том, что ее купец-мануфактурщик был человеком широкой души, образованным, разгульным, безалаберным и веселым. И в Первую мировую войну так же весело и с таким же шиком, как они ездили в театры и в гости, а в одиночку он ездил и кое-куда еще, уехал ее купец вольноопределяющимся на фронт, легко помахав жене на прощание. И так же весело, глупо и бесшабашно, как жил, был убит в Восточной Пруссии при Танненберге в самом начале войны. Потом оказалось, что он еще и много должен разным людям, ее погибший муж.

Прасковья Степановна раздала долги кредиторам и начала работать в начальной городской школе учительницей. У нее остался дом, который теперь оказался ей в тягость и который она хотела продать, но не успела. От одного завшивленного ученика, с которым она занималась дополнительно и, разумеется, бесплатно, Прасковья Степановна заразилась тифом, и об этом тоже, естественно, нигде и никогда не упоминалось. Как и то, что в тифозный барак приходил к ней и из железной кружки кормил маленькими кусочками хлеба, смоченными в чае с молоком, один Петр Яковлевич. Мать Прасковьи Степановны к тому времени умерла, а отец-управляющий, выдав дочь замуж, уехал на родину, в Германию, и теперь оказался гражданином воюющей страны. А все другие родственники молодой вдовы, включая и бывшую челядь, испугались тифозной заразы. Откуда Нестеров в то время доставал молоко, было не ясно, но потом выяснилось, что в комнате у него не осталось никакой мебели, кроме кровати. На третьей неделе болезни, дождавшись, когда сознание Прасковьи Степановны вынырнет из тифозного бреда, Петр Яковлевич встал в заразном бараке на колени перед ее брезентовой койкой и сделал предложение руки и сердца.

– Откуда вы меня знаете? – спросила она во время этого драматического и немного театрального момента.

– Я увидел вас однажды на улице, возле школы, в которую вы ходили преподавать, и с той поры не могу без вас жить, – ответил Нестеров. – Но если вы помните, мы все-таки познакомились с вами на вечере по случаю именин жены директора …

– Но я же тогда была ужасно усталая…

Прасковья Степановна, несмотря на только что снизившийся жар, на слабость, на неизвестность того, выживет ли она вообще, ужасно смутилась, вспомнив, что, вероятно, Петр Яковлевич видел ее в вышедшей уже из моды шляпе – как раз той самой, из Парижа, ведь других у нее теперь уже не было.

– Выпейте молоко, – ласково сказал Нестеров и поднес к ее губам кружку. Молока в ней было только на треть. Прасковья Степановна выпила его до капли и в первый раз за все время болезни спокойно уснула. А Петр Яковлевич смотрел на нее – такую беззащитную, худую, но ставшую такой родной, и не замечал больше никого. Доктор в халате с воротом под горло, устало и равнодушно обходил барак в сопровождении медсестры, несшей за ним спиртовые салфетки. Он посмотрел на Нестерова сердито и не подал руки, но Петру Яковлевичу было все равно. В нем зрело чувство, что он добился чего-то самого важного в жизни. Вокруг кричали и стонали другие больные. Он подумал, что они будут мешать спать Прасковье Степановне и ее нужно как можно быстрее из этого барака забрать. Поэтому он не остался дольше сидеть с ней, а пошел к приятелю, уезжавшему за границу, чтобы одолжить у него стол и хотя бы матрас. А Прасковья Степановна, проснувшись, машинально поднесла руку к голове и вдруг с ужасом обнаружила, что острижена наголо. По приказу сердитого доктора для прекращения распространения «вшивой» заразы больничный санитар обривал всех больных, хоть женщин, хоть мужчин, бывших хоть в сознании, хоть без сознания. Она ужаснулась этому обстоятельству и еще немного удивилась, как же практически незнакомый человек мог сделать предложение лысой женщине. Но когда Нестеров пришел снова и, замирая от счастья, объявил, что комната, хоть и небольшая, для ее переезда готова, она совершенно спокойно позволила ему взять себя на руки и нести все равно куда с полным к нему доверием и без всяких условий. И вот так с тех пор он и глядел на нее все теми же глазами – восторженно и замирая от счастья. Хотя прошло уже со времени этого барака… ну да, почти двадцать пять лет.

Ната пересмотрела написанный отрывок и поморщилась. Слишком тяжеловесно, мало диалогов, трудно читать. Придется потом долго править. Легче просто выбросить. С другой стороны, должна же она как-то рассказать читателю о том времени, показать, что не на пустом месте волновались Петр Яковлевич и академик за сохранение картофельного фонда, и не все так просто и легко складывалось в семейной жизни Нестеровых.

Ната задумалась и снова взглянула на часы. Уже пять. На каждую страницу уходит около сорока минут. Почти урок школьного времени. Опрос, проверка домашнего задания, объявление новой темы и объяснение. Она легонько вздохнула. В принципе, в школе было не так уж плохо. Нагрузка только была большая. В университете престижнее, но денег меньше. Завтра у нее две лекции. Надо будет ночью после котлет еще пробежать глазами материал. Ладно. Она снова взглянула на часы. Сейчас еще одна страница – и к плите. Муж приходит в восемь, сын в девять. Ничего, еще есть время. Она должна все успеть. И рассказ у нее все-таки получается. Она это чувствует. Она всегда чувствует, когда у нее что-то хорошо получается. А правку она в конце концов внесет. Подумаешь, правка. Всего несколько часов работы. Важно, что получается что-то главное. То главное, что ее глубоко волнует. Она сама еще не поняла до конца, что именно и как она повернет сюжет. Пока она только определяет главных героев. Надо будет вечером рассказать об этой штуке, что она пишет, мужу. А может, и сын что-нибудь скажет. Ната улыбнулась, вспомнив обоих.

…С утра Петр Яковлевич топил в доме «черную» печь – уголь тоже продавали по карточкам – и три раза в неделю ездил на трамвае на бойню за кровью. Кровь была нужна Роксу – служебных собак оставляли у хозяев и выделяли им свой, собачий паек. А то, что Рокс был собакой служебной, сомнений ни у кого не имелось. Еще до войны Петр Яковлевич прошел с ним полный курс собачьей подготовки – пес и по бревну бегал, и ров преодолевал, и переодетых инструкторов – якобы нарушителей – задерживал.

Рокс, конечно, нужен был для охраны – немало любителей было залезть и в молодой, но уже плодоносящий сад, и в дом с большими, чистыми окнами. В любом городе, куда бы ни приезжали на жительство Нестеровы, первым делом покупали они строение. Хотели, чтоб непременно с участком. И первым делом сажал Петр Яковлевич сад. Потом потихоньку стараниями и вкусом Прасковьи Степановны строение превращалось в дом, даже если сначала (бывало и так) похоже было на сарай. Вот такая особенность была у Прасковьи Степановны. Там, куда она являлась, тут же на чисто вымытых окнах возникали красивые занавески – одни и те же, которые возила она за собой с места на место. В комнатах – сколько бы их ни было, даже если всего одна-единственная, устанавливался книжный шкаф или просто полки. Стол – даже из простых досок – устилался бархатной брусничной скатертью с расписными птицами и ближе к свету расставлялись цветы. Высокие драцены – простые в разведении и воспроизводстве, смешные фикусы с темно-зелеными глянцевыми листьями и горшки с цветущими геранями. И как-то всегда так устраивала Прасковья Степановна, что цвет гераней подходил к оттенкам скатерти, милые недорогие вазочки наполнялись вареньем, а в комнатах начинало пахнуть пирогами, теплом и солнцем. А года за четыре до войны в последнем их доме и появился Рокс.

Он был овчаркой, а характером похож на Петра Яковлевича. Веселый и необидчивый, чуткий, с превосходным собачьим умом, он так же, как и хозяин, обожал Прасковью Степановну. Дома темной мягкой тенью пес перемещался за ней из комнаты в кухню, лежал то возле ее крошечного столика для шитья, то забирался под обеденный стол или к складному стулу Петра Яковлевича, за которым тот до войны любил посидеть у окна, почитать. Обожал Рокс прогулки с хозяином на пруд старого чугуноплавильного завода. И особенно – к знакомому Петра Яковлевича рыбаку, к которому тот ездил довоенными выходными за ершами и окуньками для ухи. Уху очень любила Прасковья Степановна.

Ездили к рыбаку Петр Яковлевич с Роксом на трамвае. Доезжали до конечной, а потом шли через лес к озеру. Окуньки были красивые – веселые, красноперые и полосатые. Ерши – тоже полосатые, но потемнее. Чебаки же вовсе не радость – плоские, с тусклой чешуей. Но Нестеров покупал у рыбака и чебаков – потому что, куда же их девать? Не может же тот продавать только окуней? Нестеров сам чистил по возвращении рыбу, чтобы не укололась острыми плавниками Прасковья Степановна.

Рокс, конечно, ехал в наморднике и на поводке, но и намордник ему было легко вытерпеть в обмен на радость прогулок по сосновому лесу с мягкой жухлой хвоей под лапами, на интересные запахи возле невидимых хозяину звериных нор. Нестеров обязательно приносил из леса в подарок Прасковье Степановне то букетик из красных ягод лесной земляники, то пучок ландышей или охапку ромашек. Землянику Рокс лично не любил, но всегда вежливо слизывал пару помятых ягодок с мягкой ладони хозяйки, предложенных ему в качестве угощения.

С трамваем у Рокса были особенные отношения. Вот отправлялась, например, до войны Прасковья Степановна с кем-нибудь из знакомых в театр. Рокс с Нестеровым вечерами ходили за несколько кварталов хозяйку встречать. Петр Яковлевич стоял тогда терпеливо на углу улицы на тротуаре, а Рокс так же терпеливо сидел, как и полагается, возле его левой ноги. Трамваи проходили одним за другим. Вдруг Нестеров ощущал в собаке некое еле заметное напряжение – сначала в кончике собачьего носа, потом в более определенном повороте всей морды… Затем, чуть топчась, привставали с асфальта Роксовы лапы, вытягивалась шея, и Нестеров понимал – в вагоне, верно, только что отъехавшем от предыдущей остановки, находится жена. Оба они с Роксом при этом испытывали одинаковое радостное нетерпение. Когда «их» трамвай наконец подходил, пес первым из двоих подавался вперед и, не отрываясь, следил за трамвайными дверями. Нестеров на всякий случай крепче тогда сжимал поводок.

– Рокс сидеть. Сидеть!

Рокс дрожал, но силой воли пятился и снова садился на задние лапы. И только возбужденное выражение всей его морды, игра бровей и направление взгляда показывали Нестерову, из какой двери выйдет жена. И когда с подножки действительно сходила Прасковья Степановна, у обоих – собаки и человека – одинаково замирали сердца. У собаки – от облегчения и радости, что хозяйка приехала, а у Нестерова – еще и от волнения, с которым он всегда видел жену, даже если она уезжала всего-навсего в театр или, скажем, в баню.

В сороковом году исполнилось Роксу пять лет, а Петру Яковлевичу пятьдесят. На фронт их обоих не призвали. Нестеров остался в институте, а Рокс выполнял при доме и при Прасковье Степановне привычные ему функции охранника и друга. Вот только голодным теперь Рокс тоже был постоянно. Через день Нестеров должен был ездить на бойню за кровью для Рокса. Служебным собакам выделяли кровь по специальным талонам, но этого было так мало! Бока у Рокса ввалились, морда осунулась, но, поскольку в небольшой светлой кухоньке, кроме запаха вареной крови, других мясных запахов уже давно не было, Рокс смирился. Варево свое раз в два дня вылакивал моментально и долго-долго еще вылизывал миску. И принимался лизать ее по нескольку раз в день, и совсем не понимал, почему, глядя на это его занятие, плачет Прасковья Степановна. Тогда он полз к ней, ложился на ноги и слегка вилял хвостом. Раньше Прасковья Степановна это любила, но теперь все чаще отодвигалась.

– Отойди, Рокс. Больно.

Рокс видел, что ноги у нее превратились будто в две раздувшиеся рыбины, но не понимал, от чего это с хозяйкой. Но все-таки он отходил, шатаясь, – тело вроде легкое, а стало каким-то странным, неустойчивым, и вздыхал тяжело, совсем как человек.

– Иди, ложись к печке, там теплее, – звала его Прасковья Степановна. Рокс послушно ложился у печки, вделанной в угол комнаты, хотя тепло от нее было весьма условным.

Большую кухонную печь по утрам топили углем. В печь был вделан котел, нагретая вода из него шла в комнаты по трубам. Но это в мирное время. Осенью Нестеров покупал две грузовые машины угля, и в доме даже в самые крепкие морозы было уютно, тепло. Теперь угля не хватало. Его тоже продавали по карточкам. Во дворе и на улице Петр Яковлевич подбирал все до последнего угольного камешка, но это были крохи. Соседи ходили еще дальше – на железнодорожные пути, собирали там, но Прасковья Степановна в этом году уже не ходила, не могла, а Нестеров не успевал – все собирали с утра, до него. Сейчас же из-за картофельного фонда он должен возвращаться еще позднее. Но в каждой комнате была еще встроенная в угол печурка. Ее можно было топить дровами. Вот несколькими полешками и подтапливала комнату Прасковья Степановна зимой, чтобы совершенно не замерзнуть. Полешки доставали кто где мог, топили и старыми стульями, и разломанными комодами, и разными случайными деревяшками. Жили теперь в единственной комнате, все остальные были закрыты.