000

ОтложитьЧитал

Певчие

Мне было лет восемь, когда на святках или на пасхе я впервые увидал в балагане паяца Яшку.

Яков Мамонов был в то время знаменит по всей Волге, как «паяц» и «масленичный дед». Плотный пожилой человек с насмешливо сердитыми глазами на грубом лице, с черными усами, густыми, точно они отлиты из чугуна, – «Яшка» в совершенстве обладал тем тяжелым, топорным остроумием, которое и по сей день питает улицу и площадь. Его крепкие шутки, смелые насмешки над публикой, его громовый, сорванный и хриплый голос, – весь он вызывал у меня впечатление обаятельное и подавляющее. Этот человек являлся в моих глазах бесстрашным владыкой и укротителем людей, – я был уверен, что все люди и даже сама полиция, и даже прокурор боятся его.

Я смотрел на него, разиня рот, с восхищением запоминая его прибаутки:

– Эй, золовушка, пустая головушка, иди к нам, гостинца дам! – кричал он в толпу, стоявшую пред балаганом.

Расталкивая артистов на террасе балагана и держа в руках какую-то истрепанную куклу, он орал:

– Прочь, назём, губернатора везём!

Очарованный артистом улицы, я стоял пред балаганом до той поры, что у меня коченели ноги и рябило в глазах от пестроты одежды балаганщиков.

– Вот это – счастье, быть таким человеком, как Яшка! – мечтал я.

Все его артисты казались мне людьми, полными неистощимой радости; людьми, которым приятно паясничать, шутить и хохотать. Не раз я видел, что, когда они вылезают на террасу балагана, – от них вздымается пар, как от самоваров, и, конечно, мне в голову не приходило, что это испаряется пот, вызванный дьявольским трудом, мучительным напряжением мускулов.

Не решусь сказать вполне уверенно, что именно Яков Мамонов дал первый толчок, незаметно для меня пробудивший в душе моей тяготение к жизни артиста, но, может быть, именно этому человеку, отдавшему себя на забаву толпы, я обязан рано проснувшимся во мне интересом к театру, «к представлению», так непохожему на действительность. Скоро я узнал, что Мамонов – сапожник и что впервые он начал «представлять» с женою, сыном и учениками своей мастерской, из них он составил свою первую труппу. Это еще более подкупило меня в его пользу – не всякий может вылезть из подвала и подняться до балагана! Целыми днями я бродил около балагана и страшно жалел, когда наступал великий пост, проходила пасха и фомина неделя, – тогда площадь сиротела, парусину с балаганов снимали, обнажались тонкие деревянные ребра, и нет людей на утоптанном снегу, покрытом шелухою подсолнухов, скорлупой орехов, бумажками от дешевых конфет. Праздник исчез, как сон. Еще недавно все здесь жило шумно и весело, а теперь площадь – точно кладбище без могил и крестов.

Долго потом мне снились необычные сны: какие-то длинные коридоры с круглыми окнами, из которых я видел сказочно красивые города, горы, удивительные храмы, каких нет в Казани, и множество прекрасного, что можно видеть только во сне и в панораме.

Мы переехали в Татарскую слободу, в маленькую комнатку над кузницей, – сквозь пол было слышно, как весело и ритмично цокают молотки по железу и по наковальне. На дворе жили колесники, каретники и, дорогой моему сердцу, скорняк. Летом я спал в экипажах, которые привозили чинить, или в новой, только что сделанной карете, от которой вкусно пахло сафьяном, лаком и скипидаром.

Скорняк был черноволосый и черноглазый человек с восточным лицом – он давал мне работу: раскладывать по крыше для просушки разные меха и потом выколачивать их тонкими, гибкими палочками, за что он платил мне пятак. Это было большое богатство и счастье для меня. За две копейки я мог идти в купальню на озеро Кабан, где во «дворянском» отделении я плавал до того, что от холода становился синим, точно плотва. Брата и сестру мне нельзя было брать с собой на озеро, они еще маленькие; брат – живой мальчуган, веселый и способный, а сестренка – тихая, задумчивая, я звал ее «нюня». На заработанные мною деньги я покупал им халву, и мы лакомились, вонзая молодые зубы в белую массу каменной твердости. Было забавно, когда эта странная штука крепко сцепит челюсти, а потом становится вязкой, как сапожный вар, и тает, наполняя рот молочной сладостью и мелом.

Помню веселого кузнеца, молодого парня, он заставлял меня раздувать мехи, а за это выковывал мне железные плитки для игры в бабки. Кузнец не пил водки и очень хорошо пел песни, забыл я имя его, а он очень любил меня, и я его тоже. Когда кузнец запевал песню, мать моя, сидя с работой у окна, подтягивала ему, и мне страшно нравилось, что два голоса поют так складно. Я старался примкнуть к ним и тоже осторожно подпевал, боясь спутать песню, но кузнец поощрял меня:

– Валяй, Федя, валяй! Пой, – на душе веселей будет! Песня, как птица, – выпусти ее, она и летит!

Хотя на душе у меня и без песен было весело, но – действительно – бывая на рыбной ловле или лежа на траве в поле, я пел, и мне казалось, что когда я замолчу, песня еще живет, летит.

Однажды я, редко ходивший в церковь, играя вечером в субботу неподалеку от церкви св. Варлаамия, зашел в нее. Была всенощная. С порога я услышал стройное пение. Протискался ближе к поющим, – на клиросе пели мужчины и мальчики. Я заметил, что мальчики держат в руках разграфленные листы бумаги; я уже слышал, что для пения существуют ноты, и даже где-то видел эту линованную бумагу с черными закорючками, понять которые, на мой взгляд, было невозможно. Но здесь я заметил нечто уже совершенно недоступное разуму: мальчики держали в руках хотя и графленую, но совершенно чистую бумагу, без черных закорючек. Я должен был много подумать, прежде чем догадался, что нотные знаки помещены на той стороне бумаги, которая обращена к поющим. Хоровое пение я услышал впервые, и оно мне очень понравилось.

Вскоре после этого мы снова переехали в Суконную слободу, в две маленькие комнатки подвального этажа. Кажется, в тот же день я услышал над головою у себя церковное пение и тотчас же узнал, что над нами живет регент и сейчас у него спевка. Когда пение прекратилось и певчие разошлись, я храбро отправился наверх и там спросил человека, которого даже плохо видел от смущения, – не возьмет ли он и меня в певчие? Человек молча снял со стены скрипку и сказал мне:

– Тяни за смычком!

Я старательно «вытянул» за скрипкой несколько нот, тогда регент сказал:

– Голос есть, слух есть. Я тебе напишу ноты – выучи!

Он написал на линейках бумаги гамму, объяснил мне, что такое диез, бемоль и ключи. Все это сразу заинтересовало меня. Я быстро постиг премудрость и через две всенощные уже раздавал певчим ноты по ключам. Мать страшно радовалась моему успеху, отец остался равнодушен, но все-таки выразил надежду, что если я буду хорошо петь, то, может быть, приработаю хоть рублевку в месяц к его скудному заработку. Так и вышло: месяца три я пел бесплатно, а потом регент положил мне жалованье – полтора рубля в месяц.

Федор Шаляпин с женой Иолой Шаляпиной.

Нижний Новгород, 1903 г.

Регента звали Щербинин, и это был человек особенный: он носил длинные, зачесанные назад волосы и синие очки, что придавало ему вид очень строгий и благородный, хотя лицо его было уродливо изрыто оспой. Одевался он в какой-то широкий халат без рукавов, крылатку, на голове носил разбойничью шляпу и был немногоречив. Но, несмотря на все свое благородство, пил он так же отчаянно, как и все жители Суконной слободы, и так как он служил писцом в окружном суде, то и для него 20-е число было роковым. В Суконной, больше чем в других частях города, после 20-го люди становились жалки, несчастны и безумны, производя отчаянный кавардак с участием всех стихий и всего запаса матерщины. Жалко мне было регента, и когда я видел его дико пьяным, душа моя болела за него.

Однажды приказчики купца Черноярова, устраивая по какому-то случаю вечер в доме своего хозяина, предложили Щербинину дать им мальчиков-певцов; регент выбрал меня и еще двоих. Втроем мы стали ходить к приказчикам на спевки; там нас угощали печеньем и чаем, в который можно было класть сахара, сколько душа желала. Это было замечательно, потому что дома и даже в трактире, куда мы, мальчики, заходили между ранней и поздней обеднями, чай пить можно было только «вприкуску», а не «внакладку». А у приказчиков клади сахара в стакан хоть по пяти кусков! И сами они были ребята славные, говорили с нами ласково, угощали радушно. На вечер к ним явились какие-то важные барыни, купцы, господа. Было светло, радостно и вообще незнакомо мне хорошо. Мы спели трио, которое начиналось словами:

Мрачны ночи,

Смертных очи…

Помнится, это называлось «гимн рождеству».

Вследствие каких-то непонятных причин хор Щербинина распался, и регент принужден был прекратить свою деятельность. Это, видимо, угнетало его, он запил еще жестче. Пьяный, звал меня к себе, брал скрипку, и втроем – он, скрипка и я – мы пели, иногда так хорошо, что даже плакать хотелось от какой-то радости. После этого он уходил в кабак, а возвращаясь, снова звал меня петь. Не помню, чтоб он говорил мне что-либо значительное или учил меня, но, видимо, я ему нравился так же, как и он мне. Это был человек одинокий, угрюмый, должно быть один из тех редких русских людей, которые страдают молча и слишком горды для того, чтобы жаловаться на судьбу. Однажды под вечер он позвал меня и сказал:

– Пойдем!

– Куда?

– Всенощную петь.

– Где? С кем?

– Вдвоем.

И мы пошли по буеракам, мимо кирпичных сараев на Арское поле в церковь Варвары-великомученицы, где и спели всю всенощную в два голоса, дискантом и басом, а наутро в той же церкви пели обедню. Так, вдвоем, мы ходили петь по разным церквам долго, до поры, пока Щербинин не поступил в Спасский монастырь регентом архиерейского хора. Здесь я стал исполатчиком, получая уже не полтора, а шесть рублей в месяц. Это был большой заработок, а кроме того, я зарабатывал на свадьбах, похоронах и молебнах. Деньги я должен был отдавать родителям, но, разумеется, часть их утаивал. Получив за похороны 1 рубль 20 копеек, половину оставлял себе «на Яшку», на сласти. Я наслаждался: какое великолепное дело пение! И для себя огромное удовольствие, да и деньги еще платят, можешь ходить в балаган любоваться талантом Якова Ивановича Мамонова.

На рождество я, как все певчие, ходил «славить Христа», хором мы пели «Слава в вышних богу», концерт Бортнянского и трио «Мрачны ночи». Это понравилось хозяевам – нам дали полтинник; спели в другом месте – получили шесть гривен, и таким образом мы набрали за день рублей шесть. На святки хватит погулять.

Когда подходила пасха, я решил сам написать трио, взял скрипку, нотную бумагу и стал сочинять трио на слова «Христос воскресе из мертвых». Каким образом я научился играть на скрипке – об этом я расскажу потом. Мелодию придумал довольно быстро; не особенно затрудняясь, приписал и второй голос, потому что в моем представлении он должен был идти обязательно в терцию первому, но когда стал писать третий голос, образующий гармонию, то с великим огорчением услышал, что все у меня неверно, фальшиво. Я, конечно, не знал, что существует квинтовый круг, не знал тональностей и поэтому выставлял все знаки – диезы и бемоли перед каждой нотой. Однако, наладив кое-как второй голос, стал писать третий. Проверяю, – с первым голосом бас у меня сливается, а со вторым не выходит решительно ничего! Бился, бился и, наконец, одолел-таки всю премудрость – написал трио; оно звучало довольно верно, нравилось слушателям, и мы трое хорошо заработали «на Яшку».

Трио было написано лиловыми чернилами, что напоминает мне чью-то шутку:

Живя настроеньями новыми,

Исполненный новыми силами,

Сие знаменую – лиловыми

Отныне пишу я чернилами…

Мечты оказалися вздорными,

А силы мои – очень хилыми,

И снова поэтому черными,

Как раньше, пишу

Я чернилами.

Мой композиторский опыт я долго хранил, но все-таки он пропал вместе с письмами отца и любимой моей книгой стихов Беранже в переводе Курочкина. Это была очень рваная книжка, без начала. Я нашел ее – странно сказать! – в клозете и всюду возил с собою долгие годы. Особенно нравилось мне стихотворение:

Как яблочко румян,

Одет весьма беспечно,

Не то, чтоб очень пьян,

Но весел бесконечно!

Героя этой бесшабашной веселой поэмы я долго считал идеальнейшим человеком, – он так выгодно был непохож на людей, среди которых я жил…

Полиция грозит, —

В тюрьму упрятать хочет.

А он, чудак, хохочет:

Да ну их! – говорит, —

Вот, говорит, потеха!

В Суконной слободе к полиции не умели относиться юмористически.

Учение

Занимаясь пением, я в то же время учился грамоте в частной школе Ведерниковой, но в этой школе мальчики обучались вместе с девочками, и вскоре у меня разыгрался роман с одной из учениц.

Я был довольно способен, грамота давалась мне легко, и потому учился я небрежно, лениво, предпочитая кататься на коньке, – на одном, потому что пара коньков стоила очень дорого. Учебные книги я часто терял, а иногда продавал их на гостинцы и поэтому почти всегда не знал уроков.

Сидел я рядом с девочкой старше меня года на два, ее звали Таня; она меня и выручала в трудные минуты, подсказывая мне. Этим она вызвала у меня чувство глубокой симпатии, и однажды в коридоре, во время перемены, преисполненный пламенным желанием благодарить ее, я поцеловал девочку. Она несколько испугалась и, оглядываясь, зашептала:

– Что ты, что ты! Разве можно? Вдруг учительница увидит! Вот когда будем играть на дворе, – спрячемся вместе, тогда уж ты меня и будешь целовать…

Я не знал, что в мои годы целоваться с девочками вообще не следует, и понял только одно: нельзя целоваться при учительнице, – должно быть потому, что этого она не преподавала нам. Смутное понятие о запретности поцелуев явилось у меня, когда, целуясь с Таней в укромном уголке, я почувствовал, что так целоваться лучше, чем при людях. Я стал искать возможности остаться с Таней один на один, и мы целовались, сколько хотелось. Не думаю, чтобы эти поцелуи имели другой характер, кроме чистой детской ласки, – ласки, до которой так жадно человечье сердце, все равно большое или маленькое.

Конечно, учительница все-таки вскоре поймала нас, и меня с подругой выгнали из училища.

Известна ли была отцу и матери причина моего изгнания – не знаю, вероятно нет, иначе меня памятно выпороли бы.

Но этот случай не прошел бесследно для моей души: я понял, что когда спрячешься от людей, то поцелуи – слаще, а когда учительница наказала меня, мне сделалось ясно, что поцелуи дело зазорное. Затем этот случай вызвал у меня любопытство к женщине и изменил отношение к ней: до этого я иногда ходил в баню и с матерью, а теперь стал отказываться идти с нею из боязни, что мне будет стыдно.

Вскоре я поступил в четвертое приходское училище, но и оттуда живо выскочил, чему причиной послужил такой, скажем, странный случай: однажды, когда я шел на уроки, из ворот дома Журавлева выскочил какой-то взрослый парень и, не знаю чем, должно быть палкой, – треснул меня по затылку, разбил его до крови. Треснул и, яко дым, исчез.

Я поохал, прикладывая к ране снег, и пошел дальше, раздумывая: зачем это меня палкой? В училище я никому не сказал об этом, дома – тоже. Ведь если отец узнает, что у меня разбита голова, он вздует меня же. Рана начала гноиться, но под волосами ее не видно было.

На грех я через несколько дней что-то созорничал в школе или плохо ответил учителю, а он как раз любил «щипать рябчика».

«Рябчика щиплют» так: берут большим и указательным пальцами клок волос на вашем затылке и, крепко сжав их, с силой дергают снизу вверх. Ощущение получается такое, как будто вам надорвали шею до позвонков. Учитель «щипнул рябчика» как раз на месте раны. Я взвыл от боли. Из трещины на затылке хлынула кровь с гноем. Я стремглав убежал домой. Дома меня били за то, что не хочу учиться, но я сказал:

– Режьте меня пополам, а в этом училище не буду учиться!

Мне сказали, что я «сварливое животное», «Скважина» и еще многое, а затем отец решил, что из меня «ни черта не выйдет», и отдал меня в ученье к сапожнику Тонкову, моему крестному отцу.

Я и раньше бывал у Тонкова, ходил к нему в гости с моим отцом и матерью. Мне очень нравилось у крестного. В мастерской стоял стеклянный шкаф, и в нем на полках были аккуратно разложены сапожные колодки, кожи. Запах кожи очень привлекал меня, а колодками, хотелось играть. И все было весьма занятно. А особенно нравилась мне жена Тонкова. Каждый раз, когда я приходил, она угощала меня орехами и мятными пряниками. Голос у нее был ласковый, мягкий и странно сливался для меня с запахом пряников; она говорит, а я смотрю в рот ей, и кажется, что она не словами говорит, а душистыми пряниками. Позже, когда я приезжал в Казань, уже будучи артистом, встречаясь с этой женщиной и разговаривая с нею, я испытывал от ее сдобного голоса то же самое ощущение воздушных мятных пряников.

Отдавая меня сапожнику, отец внушал:

– Научишься шить сапоги – человеком будешь, мастером, заработаешь хорошие деньги, и нам от тебя – помощь!

Я пошел в сапожники охотно, будучи уверен, что это лучше, чем учить таблицу умножения, да еще не только по порядку, а и вразбивку. А тут еще мать сшила мне два фартука с нагрудниками!

Портрет Марии Валентиновны Шаляпиной (Петцольд) работы Б.М. Кустодиева.

Помню, была осень. Стояли заморозки, когда я с матерью шел по улице босиком, направляясь в мастерскую. На мне был новый фартук. Руки я засунул за нагрудник, как и следует настоящему сапожнику. Шел я и все смотрел по сторонам, – как относится ко мне казанский народ? Народ по исконному равнодушию своему к историческим событиям, наверное, никак не относился ко мне, но я был уверен, что все молча думали:

«Ага, вот еще явился у нас новый мастер!»

Мать вздыхала. На базаре она купила мне на копейку пяток огурцов. Четыре я положил за нагрудник, а один сунул в рот и шел, показывая миру большой зеленый язык.

Тонков был солидный человек высокого роста, кудрявый, одет в белую рубаху, в сатиновые шаровары и опорки. Он принял меня ласково:

– Сегодня погляди, а завтра начнешь работать!

Я плохо спал ночь, одержимый желанием трудиться. Утром вскочил вместе со всеми, часов в шесть. Страшно хотелось спать. Мне дали стакан чаю с хлебом, а потом хозяин показал, как надо сучить дратву.

Принялся я за дело очень ревностно, но, к удивлению моему, дело у меня не спорилось. Сначала мастера не обращали на меня внимания, но вскоре стали поругиваться:

– Экий болван!

Научился сучить дратву – нужно было всучивать в нее щетину с обоих концов. Это оказалось еще труднее, а тут дремота одолевает. Но все-таки в первый день меня не били.

Тачать я научился скорее, чем сучить дратву, но, конечно, не без поощрения подзатыльниками. Хорошо еще, что хозяин был крестный мне. Мастера немножко считались с этим. Но судьба не судила мне быть сапожником. Вскоре я простудился и захворал. Помню, лежал я на горячей печи, но никак не мог согреться. Крестный отец дал мне яблоко. Я откусил кусок и с отвращением выплюнул его. Вкус яблока был убийственный. Потом я очутился дома и, как сквозь сон, помню, шел с отцом на кладбище. Отец нес на полотенце через плечо гроб. В гробу лежал брат Николай. А затем помню себя в больнице, и рядом со мною, на койке, лежала моя сестра. У меня страшно горели ноги, точно их кто-то жег огнем. Какой-то черный человек прыскал на ноги из пульверизатора, и пока он делал это, я испытывал блаженство, а перестанет – и ноги снова горят нестерпимо.

Мать, сидя на койке сестры, говорила кому-то:

– Что Вы, разве можно человеку горло резать!

Предо мною все качалось, мелькало. Голова моя была полна туманом, но я все-таки догадался, что горло резать хотят моей сестре. Это не удивило меня. Здесь не разбойники, а больница. Значит, так надо, – резать горло. Но мать не согласилась на это, и сестра умерла. Очередь была за мной.

Но я стал выздоравливать. Только кожа сходила с меня, как со змеи. Я сдирал ее большими клочьями. Потом явился мучительный аппетит, я никак не мог насытиться!

Однажды подошел ко мне студент и спрашивает:

– Ну, брат, что тебе дать поесть? Вот у нас есть котлеты, суп с перловой крупой и суп с курицей. Выбирай что-нибудь одно.

Я выбрал суп с курицей, в расчете, что будет сначала суп, а потом – курица. И был горько разочарован: мне принесли тарелку супа и в нем маленький кусочек чего-то. Съел я суп и спрашиваю:

– А где курица?!

– Какая!

– А мне сказали…

– Ах, ты думал, тебе целую курицу дадут! Ну, брат, этого не бывает…

Очень жаль, что не бывает!

Когда я выздоровел, меня снова отдали к сапожнику, но уже другому. Отец нашел, что крестный баловал меня и ничему не может научить.

У сапожника Андреева я сразу попал в тиски. Хотя я умел сучить щетину и тачать, но здесь меня заставили мыть пол, ставить и чистить самовары, ходить с хозяйкой на базар, таская за ней тяжелую корзину с провизией, и вообще – началась каторга. Били меня беспощадно: удивляюсь, как они не изувечили мальчишку! Я думаю, что это случилось не по недостатку усердия с их стороны, а по крепости моих костей.

Но здесь я научился сносно работать и даже начал сам делать по праздникам небольшие починки: набивал набойку на стоптанный каблук, накладывал заплаты. Единственным удовольствием было хождение по заказчикам. Несешь кому-нибудь новые или чиненые сапоги и нарочно избираешь самый длинный путь, чтобы подольше пошляться на воздухе и на свободе. Иногда заказчик даст пятак или гривенник на чай. Всегда страдая от недоедания, я покупал белого хлеба и ел его с чаем.

– Обожрешься! – говорили мастера.

Хозяин кормил недурно, но мне очень часто не хватало времени для того, чтоб поесть досыта.

А тут еще был очень неудачный порядок: щи подавались в общей миске, и все должны были сначала хлебать пустые щи, а потом, когда дневальный мастер ударял по краю миски ложкой, можно было таскать и мясо. Само собою разумеется, что следовало торопиться, доставать куски покрупнее и почаще. Ну, а когда большие замечали, что быстро жуешь куски или глотаешь их недожеванными, дневальный мастер ударял по лбу ложкой:

– Не торопись, стерва!

Умелый человек и деревянной ложкой может посадить на лбу солидный желвак!

Осенью еще было сносно. Вечера длинные. Бережливый хозяин не хочет зажигать огонь, и около часа, перед наступлением полной темноты, мы «сумерничали». Можно было отдохнуть. Зато к рождеству работа накапливалась и начинались «засидки» – работали до 12 часов ночи, а вставали в 5 утра. Этот двадцатичасовой рабочий день изводил меня. Я уже и так был «кожа да кости», а теперь стал бояться, что и кости мои станут тоньше.

Работая в мастерской, я все-таки продолжал петь в хоре. Но только за обеднями, а на свадьбах и похоронах – не мог уже за недостатком времени и, конечно, не в состоянии был петь всенощные, – к вечеру я едва ноги таскал.

Весною, как только потеплело и можно было выйти на улицу босиком, я заявил отцу, что не могу работать, – болен. Ясно выраженной болезни у меня не было, но я чувствовал какое-то недомогание, а на подошвах у меня явились твердые опухоли и желтые пятна. Это не были кожные мозоли, а какое-то затвердение под кожей. Оно не причиняло мне боли, но я воспользовался им и показал отцу, сказав, что ноги у меня болят.

Каков же был мой ужас, когда отец повел меня в клинику! Шел я за ним и думал:

«Господи, что же это будет? Ведь доктор узнает, что ноги-то у меня не болят! Всыплет мне отец и отправит назад в мастерскую, а там еще изобьют…»

Но наука спасла меня от истязаний. Доктор, пощупав мои ноги, позвал студентов и что-то рассказал им, а потом прописал мне мазь и запретил много ходить. Идя с отцом в аптеку за лекарством, я еще больше прихрамывал из уважения и благодарности к науке. Но когда отец оставил меня, я стремглав пустился домой, радостно объявил матери, что нездоров, но это – пустяки и нужно только помазать мазью. Мать пожалела меня. Я вымазал ноги и стал собираться на улицу.

– Сотрешь мазь-то! Посидел бы немного, – сказала мать.

Я объяснил ей, что мазь уже вошла в нутро мое. И снова началась вольная жизнь с веселыми товарищами.

К сожалению, в школе Ведерниковой я научился довольно красиво писать, и это обстоятельство снова испортило мне жизнь.

– Из тебя, Скважина, вообще ни черта не выйдет! – сказал мне отец. – Довольно тебе шарлатанить! У тебя красивый почерк. Садись-ка за стол да каждый день списывай мне листа два-три! Скоро пора тебе ходить со мною в управу.

Я сел за стол. Мучительно скучно было выписывать красивыми буквами какие-то непонятные слова, когда вся душа на улице, где играют в бабки, в разбойники, в шар-мазло.

Да, я еще забыл, что после скарлатины и до работы у сапожника Андреева отец отдавал меня в ученье к токарю. Это было тоже очень плохо для меня. Кормил хозяин скверно. Работа была тяжелая, не по силам мне. Хозяин часто брал меня с собою на рынок, где он покупал березовые длинные жерди, вершков двух и трех толщиною. Эти жерди я должен был тащить домой. Повторяю, я был худ. У меня везде торчали кости. И мне было всего десять лет от роду. Однажды я тащил дерево домой и до того выбился из сил, что, бросив жердь, прижался к забору и заплакал. Ко мне подошел какой-то скучный господин, спросил меня, отчего я плачу, а когда я рассказал в чем дело, он взял дерево и, сопровождаемый мною, понес его, а придя в мастерскую, стал, к моему изумлению, строго распекать хозяина.

– Я вас под суд отдам! – кричал он.

Хозяин выслушал его молча, но когда этот добрый человек ушел, хозяин жестоко вздул меня, приговаривая:

– Ты жаловаться? Жаловаться?

А я вовсе не жаловался. Только сказал, что нести дерево не могу и боюсь опоздать в мастерскую. Отколотив меня, хозяин пригрозил, что прогонит, если еще раз повторится такая неприятность для него. Я сжался.

Но через некоторое время хозяин, изругав меня, повернулся ко мне спиной. Я показал ему язык, а он увидел это в зеркале. В эту минуту он не сказал мне ни слова, но на другой день, как раз перед завтраком, когда мне страшно хотелось есть, он сказал мне:

– Бери свои пожитки и убирайся к черту! Мне таких не надо.

Я сразу догадался, за что он выгоняет меня, но как скажу об этом отцу?

Взял я свой сундучок с бельем и пошел домой.

– Ты что? – спросил отец.

– Прогнал хозяин.

– Почему?

– Не знаю.

Отец всыпал мне, сколько следовало по его расчету, и пошел к хозяину, но, воротясь от него, не сказал мне ни слова и больше не бил.

После этого меня отдали в 6-е городское училище. Учитель Башмаков оказался любителем хорового пения, и у него была скрипка. Этот инструмент давно и страшно нравился мне. И вот я стал уговаривать отца купить скрипку – мне казалось, что научиться играть на ней очень легко. Из денег, которые утаивались мною от жалованья, я не мог купить; это открыло бы отцу, что я не весь заработок отдаю ему. Да и, признаться, жалко мне было своих денег. Я умел и мог потратить их с не меньшим удовольствием. Отец купил мне скрипку на «толчке» за два рубля. Я был безумно рад и тотчас же начал пилить смычком по струнам, – скрипка отчаянно визжала, и отец, послушав, сказал:

– Ну, Скважина, если это будет долго, так я тебя скрипкой по башке!

Однако я довольно быстро выучил первую позицию, но дальше не пошло – не было никого, кто показал бы мне, как учиться дальше, ибо регенты, тоже самоучки, играли не лучше меня, хотя скрипка помогла мне написать трио.

- Василий Шукшин. Земной праведник

- Милая моя

- Марина Цветаева. Рябина – судьбина горькая

- Бетховен. Биографический этюд

- В гостях у сказки Александра Роу

- Клавдия Шульженко. Между строчек синий платочек

- Против кого дружите?

- Неизвестный Тарковский. Сталкер мирового кино

- Мой друг – Сергей Дягилев. Книга воспоминаний

- Дневник режиссера. Комедии. Гайдай, Рязанов, Быков, Чулюкин, Серый, Фетин, Коренев, Оганесян

- Дневники режиссера. Кино о войне. Чухрай, Бондарчук, Быков, Ростоцкий, Герман, Озеров, Лиознова, Кулиш, Шепитько, Говорухин, Роговой, Смирнов, Рязанов

- Таганский Гамлет. Реконструкция легенды

- Мечтателей кумир. Запад глазами русских классиков

- Своё возненавидел. В спорах о русской интеллигенции

- Племянница словаря. Писатели о писательстве

- Лехаим, бояре, или Мельпомена смеется. Актерские байки

- Чутье современности. Очерки о русской культуре

- Пушкин в Михайловском

- Эпоха Корнея Чуковского

- Я Родину люблю. Лев Гумилев в воспоминаниях современников

- Павел Третьяков. Купец с душой художника

- Иван Пырьев. Жизнь и фильмы народного режиссера

- «Я отведу тебя в музей». История создания Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

- Советский Пушкин

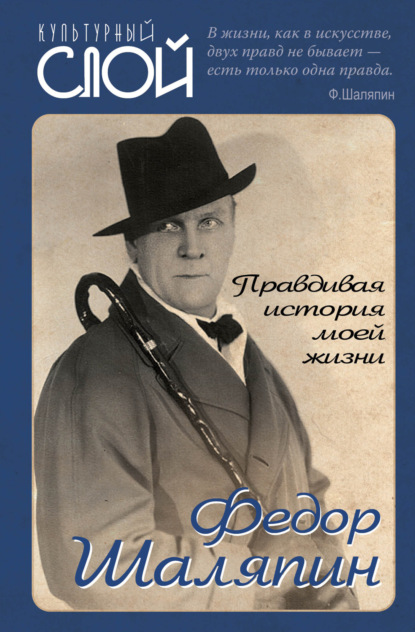

- Правдивая история моей жизни

- Рождение гражданина

- Василий Суриков. Душа художника

- Разный Достоевский. За и против

- Я – вождь земных царей…

- Островский. Драматург всея руси

- Александр Солженицын. Портрет без ретуши

- «Я собираю мгновения». Актёр Геннадий Бортников

- Мой отец Валентин Серов. Воспоминания дочери художника

- Федор Тютчев. Поэт, чиновник, публицист