14. Бремя тяжкое

Когда бы оба вы взялись за ум,

Я не желал бы ничего иного.

(Софокл)

Патриарх сидел за письменным столом в своих покоях и поворачивал в пальцах костяное перо. Перед ним лежал лист пергамента, светлый, хорошей выделки, на котором было написано: «Всесвятейшему и блаженнейшему брату и сослужителю господину Льву, папе старейшего Рима, Никифор, Божиею милостью епископ Константинопольский, радоваться». Патриарх задумчиво смотрел перед собой, взгляд его был печален. Уже давно Никифор никому не мог поверить терзавшие его скорби и сомнения.

«Никто, никто, – думал он, – не знает, что это за иго несносное, что за бремя тяжкое возложено на меня! Феодор отстаивает каноны… Хорошо ему делать это так уверенно: у него в подчинении всего несколько сотен монахов, а не целая Церковь! Ему не надо думать о том, что скажет император, как посмотрит императрица, что подумают синклитики, как обернется то или иное слово… Нет, конечно, надо в какой-то мере, но чтó это по сравнению с тем, о чем вынужден думать я! И теперь он опять требует… Он всегда требовал! Интересно, что было бы, если б он стал патриархом вместо меня?.. Впрочем, что было бы с ним, неизвестно, а вот я избавился бы от многих зол! Господи, на какое служение призвал Ты меня, совсем к нему не способного! Видно, это наказание за мои грехи…»

Он обмакнул перо в чернила и написал: «Поистине велик и досточуден и всякой похвалы достоин тот верный и благоразумный раб, который описывается в притчах священных евангельских повествований. Поставленный от господина своего над имением его, он рассудительно управляет…» Да, если кто и мог понять скорбь его души, то разве что поставленный на столь же высокое служение! Папа может понять его и подать совет… Патриарх вздохнул свободнее, и мысль его тоже потекла легче; строчки быстро ложились на пергамент. «Я же оказываюсь не из тех, кто может так управлять и направлять, а из имеющих нужду в руководстве…»

«Если бы патриархом стал Феодор, справился бы он?» – опять подумалось Никифору. Халкитский игумен тогда, в сентябре, приехав в Город, не мог скрыть своего восхищения узником и даже спросил у патриарха, бывают ли святые раскольники… Да, Феодор сумел собрать и воспитать единодушное и мужественное братство: почти никто из его братий не уступил ни угрозам, ни уговорам, не поколебался в ссылках и притеснениях! У патриарха заныло внутри, когда он вспомнил о том, как старательно некоторые епископы и игумены взялись исполнять постановления собора, даже до крови преследуя противников. «Разве могу я сказать, что здесь нет моей вины? – с горечью подумал Никифор. – Разве не прав был Феодор, говоря, что мы действовали недостойно христиан?» Конечно, будь игумен на месте патриарха, он не уступил бы императору ни на йоту. но император, скорее всего, и не решился бы требовать у Студита того, что потребовал у Никифора – ведь Феодор не был бы обязан василевсу своим избранием…

«Но поскольку, по соизволению и по попущению Божию, я подклонил себя под иго Его и принял эту службу и обязанности вопреки своему желанию, даже некоторым образом по принуждению, то расскажу обстоятельства моей прежней жизни и до какого положения дошли они…»

Никифор отложил перо и закрыл глаза. Перед его мысленным взором потекли воспоминания. Родившись в Константинополе в начале царствования Константина Исаврийского, он был вынужден, еще не успев окончить школу, отправиться вместе с родителями в ссылку. После смерти отца девятнадцатилетний юноша побудил мать воротиться в столицу, которая всё время жизни в изгнании влекла его к себе неудержимо – блестящий Город, чье великолепие особенно ощущалось по сравнению с провинцией и где остались друзья детства и многочисленные родственники. По возвращении в Константинополь Никифор погрузился в светские науки, наверстывая упущенное за годы ссылки, упражнялся также в каллиграфии, показав большие способности, и вскоре, по ходатайству родных, был взят на службу писцом в императорскую канцелярию. Как очень многие тогда, он чтил иконы, но в то же время старался «не давать повода ищущим повода», памятуя судьбу отца: Никифору хотелось учиться и жить в столице.

После того как его дядя, протоасикрит Тарасий, под началом которого он служил, неожиданно для него самого и для его многочисленных друзей и учеников, прямо из мирского состояния был избран на патриарший престол, Никифор продолжал служить императорским секретарем. Его любили при дворе. Он отличался немногословием и ясностью мысли, умея излагать главное в кратких словах, и хотя довольно хорошо изучил риторику, витиеватостями в речи не злоупотреблял и вообще вел себя скромно. С воцарением Константина и Ирины иконопочитатели осмелели и стали открыто высказывать свои взгляды, и тогда Никифор стяжал известность, обратив довольно многих колеблющихся к православию. После восстановления иконопочитания на Никейском соборе его придворная служба продолжалась вполне безоблачно, пока не грянула смута, связанная со вторым браком императора Константина. Удаление августы Ирины от власти не особенно огорчило Никифора: взрослый сын-император хотел управлять самостоятельно, это было вполне естественно. При возникших сложностях из-за женитьбы василевса на Феодоте Никифор, хотя и не одобрял в душе этого деяния, решил дипломатично молчать и не брал открыто ничью сторону, всецело, впрочем, сочувствуя патриарху, которому пришлось нелегко…

Хотел ли император действительно восстановить иконоборчество в случае отказа признать его второй брак, как он в сердцах пригрозил Тарасию, или это было сказано просто в припадке гнева? Бог знает! Патриарх предпочел отнестись к обвенчавшему беззаконный брак Иосифу снисходительно, Никифор поддерживал позицию Тарасия. Но не так считали студиты… Они никогда не отличались излишней дипломатичностью! Как теперь, так и тогда, они требовали, не соглашались уступить, шли на лишения и ссылки… И в итоге добились того, что патриарх не только пошел на уступки, но и принес свои извинения, – впрочем, лишь после того, как император был свергнут с престола своею матерью.

Ослепление Константина произвело тяжелое впечатление на Никифора. Хотя императрица и объясняла случившееся государственной необходимостью, хотя ее сын действительно не проявил больших способностей к управлению, хотя его второй брак вызвал смуту в Церкви и падение нравов среди подданных, но… Никифор хорошо помнил «скверную прелюбодейку» Феодоту. Знала ли эта высокая красавица с волосами цвета опавших листьев, на что шла, когда побуждала императора развестись с Марией и жениться на ней? Предполагала ли она, чем все это кончится? Слепой Константин окончил свои дни в отведенном ему особняке, и Феодота преданно ухаживала за ним, а когда он умер, обратила особняк в монастырь и постриглась там. Она назвала его «Обителью покаяния». Никифор несколько раз встречал бывшую августу: в ней почти ничего не осталось от прежней блестящей женщины; теперь это была смиренная инокиня, редко поднимавшая глаза от земли, и только осанка выдавала в ней прежнюю императрицу…

Несчастная судьба императора Константина заставила Никифора по-иному взглянуть на жизнь, чье непостоянство обнаружилось перед асикритом нагляднейшим образом. В то самое время, когда Платон и Феодор, по приглашению императрицы Ирины, переселились вместе с саккудионским братством в столицу и заняли Студийский монастырь, Никифор покинул Константинополь – как он думал, навсегда: насколько девятнадцатилетний юноша когда-то рвался из Никеи Вифинской в Царицу городов, настолько императорский асикрит теперь стремился прочь от этого величественного и прекрасного, но одновременно надменного и безжалостного Города… Кажется, годы, проведенные Никифором на суровой горе над Босфором, где только книги и несколько единомудренных мужей были его друзьями, стали самым счастливым временем в его жизни. Никифор предавался службам и келейным молитвословиям, строго постился, в свободное время занимался чтением божественных книг и светскими науками и понемногу готовился принять ангельский образ. Однако стать монахом ему пришлось совсем при других обстоятельствах.

«Но ведь невозможно, чтобы все происходило согласно с нашими намерениями, и бывают случаи, когда господствует необходимость и предприятия получают тот исход, которого хочет Бог. Это именно и случилось со мной. Я не достиг того, что предполагал», – писал патриарх и, рассказав, как волей императора, Синклита и общего церковного собрания он был поставлен на Константинопольскую кафедру, продолжал: «Итак, поскольку я подъял иго сие против желания и принял на себя заботы о душах недостойно – не так, как подобает по благодати, – то я боялся прежде всего разнообразных и хитросплетенных козней изобретателя зла…»

Он опять отложил перо и задумался. Студиты и вся эта история с восстановлением в сане Иосифа воистину были словно посланы ему как дьявольское искушение, с первых же дней патриаршества! И теперь приходилось честно признать, что он не выдержал испытания достойно. Он вспомнил, как просил игумена Иоанна передать Феодору, что завидует ему… Впоследствии патриарх не раз жалел об этих словах, но в то же время понимал, что желание взять их обратно было плодом самолюбия. Игумен был правее патриарха – по абсолютной мерке. Но по относительной… Как поступил бы Феодор на его месте? Что из этого вышло бы?

Эти вопросы мучили Никифора неотступно, и он не знал ответа на них. В конце концов, если бы Господу было угодно, чтобы патриарх жестко поставил себя перед императором, не уступая ни в чем требованиям власти, Он мог бы сделать так, чтобы патриархом стал Феодор… Что невозможно Ему? Но Он возвел в это достоинство Никифора, не обладавшего столь непреклонным характером, как Студийский игумен. Не должен ли был Феодор постараться помочь патриарху, вместо того чтобы выискивать сучки в его глазах и поднимать пыль до небес? Чего добился он своим бунтарством? Чего искал он, чего ищет до сих пор? Ждет, чтобы патриарх извинился перед ним, как некогда Тарасий? Что ж, извиниться недолго, игумен многое претерпел за эти годы… Император, затеявший всё это дело, мертв, и можно безболезненно вновь извергнуть Иосифа из сана. Феодор требует собора… «Ожесточился ты, прося», но он прав: чтобы отменить решения того собора, нужен новый собор, всё верно. Но что взамен? Взамен… игумен откажется от обвинений патриарха и послушных ему епископов в ереси!

Никифор поднялся из-за стола и заходил по келье. Нет, всё-таки Феодор далеко зашел! «Прелюбодейная ересь» – так он называл решения собора, состоявшегося три года назад в столице… Патриарх взглянул на икону Спасителя в углу кельи и прошептал:

– Господи! Для того ли Ты свел меня с любезной мне горы и возвел на это служение, к которому я неспособен, на этот престол, которого я недостоин, чтобы в конце концов эти люди ославили меня как еретика, и не какого-нибудь, а «прелюбодейника»?! – Он снова сел за стол и взялся за перо. Губы его сжались в суровую линию.

«А потом, увидав неприязненность начальства и враждебность ненавистников, я стал замечать коварство и злокозненность тех, кто весьма старательно следит за нашими делами, хорошо или нет обстоящими. Не видя в своих глазах бревен и не желая очищать с них гной, но усердно занимаясь чужими сучками, они ради дел совершенно ничтожных, пустых, не стоящих никакого внимания, нечестиво вооружают свои языки против предстоятелей и отовсюду нападают жестоко и в высшей степени несправедливо…»

Да, несправедливо! Патриарх хмурился всё больше. Пожалуй, студиты еще скажут – да ведь они и говорят, это известно! – что не их надо принимать в Церковь из раскола, а ему, патриарху, и поминающим его епископам, надо через покаяние вернуться в Церковь! Если они решили таким образом подражать прежним исповедникам веры, то они слишком много мнят о себе!

Прося у папы братских молитв, Никифор выражал надежду, что папа ободрит и укрепит его, «существо слабое и немощное», на борьбу с невидимыми врагами и подаст совет, как надо поступать, «чтобы успешно и смело противодействовать непокорным и противящимся и усыновить их как чад Церкви…»

Императорское посольство в составе митрополита Синадского Михаила и протоспафариев Феогноста и Арсафия, с посланием от Михаила Рангаве к Карлу Великому и от патриарха Никифора папе Римскому Льву, посетившее Ахен и Рим и принятое там с великой пышностью, вернулось в Константинополь в марте следующего года. Послы везли ответные письма папы Льва и Карла, чей императорский титул теперь, спустя двенадцать лет после коронации, был официально признан ромейским василевсом – в обмен на возвращение Венеции, Истрии и Далмации, подчиненных в последние годы франкам, под власть Империи. Папа советовал патриарху примириться с отколовшимися и постараться всячески уладить отношения с ними, «да не разрывается хитон церковный». После того как послы отчитались перед императором, тот, посовещавшись с ближайшими советниками, призвал к себе патриарха и снова завел разговор о церковном расколе.

– На следующей седмице мы будем праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы, и мне бы очень хотелось в этот день видеть игумена Феодора в Великой церкви сослужащим тебе, святейший.

– Вряд ли это удастся сделать так скоро, государь, – ответил патриарх. – Ведь сначала нужно собрать собор. Разве что к Цветоносной неделе можно уладить дело, да и то…

– Что?

– Если Феодор не будет противиться, – мрачно ответил Никифор. – У него ведь тоже есть условия…

…Вечером в Фомино воскресенье в большой гостиной дворца Кириан было оживленно. В гостях у Михаила, который вместе с семейством время Великого поста и Пятидесятницы обычно проводил в столице, были Лев с женой и двумя сыновьями. Новый император не только быстро вернул Льва из ссылки, куда тот попал после заговора, организованного его тестем против прежнего василевса, но и записал его в число своих придворных равдухов, а несколько дней назад возвел в сан патрикия и назначил стратигом Анатолика. Злые языки поговаривали, будто император был неравнодушен к супруге Льва, но тем, кто ближе знал Феодосию и государя, было ясно, что это клевета. Правда, императрица, взбудораженная сплетнями, как говорили, устроила мужу очередной скандал с рукоприкладством и затаила зло на Феодосию. Лев, вернувшись из ссылки, сразу возобновил дружбу с Михаилом, сделав его своим поверенным и приближенным. Теперь друзья праздновали новое назначение Льва перед отъездом в Аморий. Лев рассказывал о прежних военных походах против агарян, и маленького Феофила было не оттащить от крестного: мальчик слушал его, раскрыв рот и не отходил ни на шаг, несмотря на то, что дети Льва Симватий и Василий то и дело звали его играть. Феофил присоединился к ним только тогда, когда Михаил завел речь о придворных интригах и церковных делах.

– Дивлюсь я на наших честных отцов, – усмехался Михаил, – то собирают соборы, пишут письма, анафематят друг друга, обвиняют в ереси, пыль столбом… А потом – раз! – и вот уже все помирились, целуются, хвалят друг друга. А виноват-то кто? Покойник император, конечно!

– А что ж? Его вина тут действительно была самая большая, – заметил Лев. – Не он ли всё это затеял – восстановление Иосифа, собор? Студий разогнал… Не умно!

– Слава Богу, теперь всё утихомирилось! – сказала Фекла.

– А всё-таки студиты это сила! – задумчиво произнесла Феодосия. – Подумать только, они добились отмены соборных решений, господин Иосиф опять на Солунской кафедре… Вот что значит твердость духа!

– Сила, сила! – проворчал Михаил. – От таких упертых одни беды! Чем им эконом помешал, спрашивается? Прямо там, преступника нашли… Умный человек, большую службу сослужил государству, а они заладили свое: «прелюбодейник»!

– Фарисеи они, эти монахи! – сказал Лев. – Но император всё же совершил глупость. Надо было действовать не так прямолинейно.

– Легко тебе судить со стороны! – Михаил усмехнулся. – Вот посмотрим, как ты сам будешь управляться с преподобнейшими отцами, когда время придет!

– Я? – Лев удивленно взглянул на друга. – Чего это вдруг? Шуточки у тебя…

– А ты забыл, что сказал Вардану монах из Филомилия?

– Монах из Филомилия? – Лев наморщил лоб. В его уме не сразу всплыло то давнее пророчество, о котором он и не вспоминал все эти годы. Лев чуть насмешливо поглядел на Михаила. – Ты что, действительно поверил болтовне этого черноризца? Я уж и забыл давно про это, насилу припомнил!

– Ах, Лев, какой же ты замечательный! – воскликнула Фекла. – А Михаил… Если б ты знал! Он постоянно вспоминает об этом! Кажется, этот монах скоро будет мне сниться в страшных снах!

– Что, правда, что ли? – Лев переводил изумленный взгляд с Феклы на ее мужа и обратно.

– Зря вы глумитесь! – сказал Михаил. – Вот увидите, всё сбудется! Ты подумай, дружище, ведь мятеж Турка провалился? Провалился! А теперь вспомни: когда Вардан уходил от монаха, на нем лица не было. Что это могло означать? Что отшельник ему и предсказал провал мятежа! Так оно и вышло! Вардан нам не рассказал тогда, что отшельник напророчил ему, а только про нас передал, но думаю, пророчество было верным. А потому от пурпурной обувки никому из нас не уйти, вот увидите!

15. Когда восходит Пес

Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,

И верещанье звезд щекочет слабый слух…

(Осип Мандельштам)

Майское солнце пробивалось сквозь переплетения виноградных лоз, зажигая яркой зеленью листья и вычерчивая на земле причудливую резную тень. Треск кузнечиков сливался с гудением пчел, аромат роз спорил с запахом свежескошенной травы, с ближнего поля слышалось мычание коров, а со стороны курятника – веселое квохтание. Под эти звуки, радовавшие его больше, чем иного аристократа благовония и звон кифары, седовласый, но все еще статный и крепкий селянин в белой рубахе до колен, подпоясанный веревкой, опершись на толстую суковатую палку, с важным видом говорил:

– И вот, слышь, как лето придет, он сказал, так священники, значится, все передерутся, и чума будет…

– Святый Боже! – воскликнула невысокая сухонькая женщина, испуганно возводя к небу темные, как маслины, глаза. – Да правда ли? откуда ему известно?

– А вот, говорит, Пес ему так открыл! Говорит, ежели Пес восходит в Скорпионе, то всего этого, значится, и ожидать следует…

Панкратий был зажиточным земледельцем: имел две пары волов, полсотни овец, большой виноградник и сад, взятое в аренду пшеничное поле, множество кур и гусей, всегда исправно платил налоги, и семья его никогда не голодала зимой; они даже частенько помогали бедным соседям. Но более всего питало тщеславие Панкратия то, что он умел читать, и известный в этих краях астролог, промышлявший составлением гороскопов для новорожденных детей суеверных богатых землевладельцев, проезжая иногда через их село, останавливался в его доме и удостаивал хозяина «ученой беседы». Беседы эти заключались преимущественно в том, что астролог, разгорячившись не то от пророческого экстаза, не то от выпитого вина, – а вина в погребах у Панкратия всегда находились, и очень неплохие, – изрекал свои прогнозы, тыкая узловатым пальцем в разложенную на столе ветхую карту звездного неба и разглагольствуя про какие-то «дома», а Панкратий с умным видом поглаживал бороду, кивал и время от времени изрекал одобрительное «угу» или восхищенное «ого». После такой беседы Панкратий обычно преисполнялся чувства собственного достоинства, выпивал пару чаш вина и шел пугать свою набожную супругу. Феофания, как большинство селянок, была неграмотна и очень уважала и трепетала своего «ученого» мужа, почти с благоговением слушая пересказываемые им астрологические прогнозы, словно это было чтение Священного Писания за литургией.

Этим теплым майским вечером, Панкратий, проводив астролога до калитки, подозвал жену, поливавшую в саду привитые виноградные лозы и яблони – в это время года их надо было поливать ежедневно, – и стал пересказывать ей очередные предречения звезд.

– Ох, беда-то какая, ежели чума! Не дай, Господи! – Феофания испуганно перекрестилась.

– Ежели звезды глаголют так… – начал Панкратий и умолк. Он увидел с любопытством смотревшие на него из-за увитой плющом изгороди два синих глаза. – Это кто тут к нам пожаловал? – Панкратий подошел к калитке и отворил ее. – Ну, заходи, милая, гостьей будешь.

В калитку вошла девочка лет восьми, стройная, загорелая, одетая в легкую шелковую тунику персикового цвета. Ее темно-каштановые с золотистым отливом волосы растрепались и кудрями падали на плечи, большие глаза цвета лазурита внимательно смотрели на Панкратия.

– Ты чья такая будешь? Не господская ли дочка?

Девочка молчала.

– Ты из того большого дома на холме? – спросила Феофания.

– Да.

– Ну, так и есть, господская! Да как ты сюда пришла одна? От ведь хватятся тебя!

– Не хватятся! – Девочка улыбнулась. – Сейчас там все спят после обеда, и няньки тоже заснули.

– А ты и сбёгла? – Феофания всплеснула руками. – Еще такая малёхонькая, а гуляешь одна! Не страшно?

– Я не боюсь. Тут же люди везде.

– Людей-то пуще всего и надо бояться! – учительным тоном сказал Панкратий.

– Почему? – Девочка удивленно взмахнула ресницами.

– Лукавый искушает, – вздохнула Феофания. – А ты, доча, такая хорошенькая! Тебе надо осторожнее с людями-то… С мужиками-то в особь…

– Да, мужчины любят красивых, я читала… Они из-за красоты даже войны затевать могут!

– Из-за красоты иной и глотку перережет! – сказал Панкратий.

– Бог с тобой! – испуганно замахала на него Феофания. – Ребенка напужаешь! Еще влетит от госпожи-то!

– Ты читать умеешь? Такая маленькая? – Панкратий недоверчиво глядел на девочку.

– Я не маленькая! – надулась она. – Мне уже девятый год. И меня уже четыре года учителя учат. Я взрослая! Читать могу и считать! Мы уже всего Гомера прочитали!

– Гоме-ера! – выдохнул Панкратий. Это имя было для него почти священным: он знал, что Гомера читают образованные господа, – а значит, это нечто великое, недоступное простым смертным вроде него. Но что такая маленькая девочка уже прочла всего Гомера – это было совсем непостижимо.

– А как звать-то тебя? – спросила Феофания. Она понятия не имела о Гомере и потому не была так потрясена, как муж.

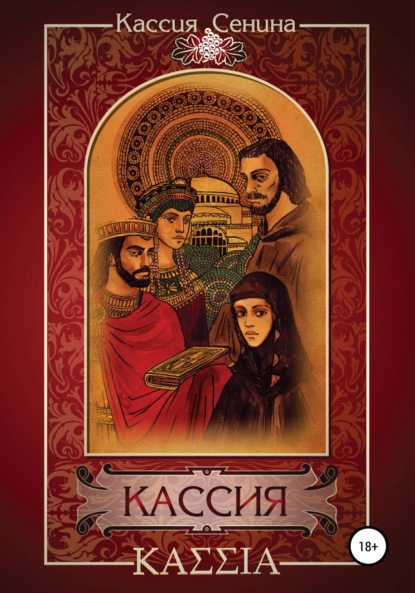

– Кассия.

– Вишь! – сказал Панкратий. – Имя-то какое… тонкое! Чисто господское!

– Дык, они ж и есть господа, – сказала Феофания, – не чета нам, убогим… Господин-то Василий при дворе служит! Царя видит каженный день! Энто тебе не овец доить!

– Кто такой Пес? – спросила Кассия.

Панкратий приосанился. Хоть и господская дочка, и всего Гомера прочла, а всё-таки есть же вещи, которые она не знает, а он, простой земледелец, знает! Вот, что значит водиться с такими учеными людьми как астролог!

– Это, дитя, звезда такая. Из созвездия Большого Пса. Ты знаешь, что такое созвездие?

– Знаю.

– Во. Пес восходит двадцатого июля, и восходит он, значится, в разных созвездиях, а от этого, значится, зависит, что у нас тут случится…

– Почему зависит?

– Ну… звезды… они нарочно для того служат, чтобы будущее предсказывать.

– Как они могут знать будущее? Ведь они не живые!

– Они… они встают так или этак… А будущее по ним предсказывают умные люди, которые, значится, понимают… Астрологи называются!

– А кто их этому научил, астрологов, – понимать по звездам?

– Ну… – Панкратий не находил, что сказать.

– Будущее только Бог знает! – упрямо сказала Кассия. – А все эти звезды… это… – она остановилась, вспоминая слово, которым отец называл астрологию, – суеверия! Вот.

– Да как это?! – воскликнул Панкратий. – Как же, милая, суеверия, ежели наш тутошний астролог в том году предрек, что у нас новый император будет? А Никифор-то государь как пошел на войну, так и не вернулся!

– Да какие еще страсти-то про него сказывают, – добавила Феофания, – будто болгарин-то энтот, Крум, из его головы себе чашу сделал и пил из ней, нехристь поганая! – Она опять испуганно перекрестилась. Девочка задумалась.

– Это совпадение, – сказала она, помолчав. – Совпало, вот вы и запомнили. А если б он прорек что-нибудь, а оно бы не исполнилось, то забылось бы, и всё.

– А и то! – Феофания оживилась. – Помнишь, Панкрат, энтот твой астролог сказывал в позапрошло лето, что будет недород? А у нас зерном-то все амбары были завалены… Значится, не всё сбывается… Може, и права девчушка-то? Може, и чумы никакой не будет?

– Ты скажешь! – возмутился Панкратий. Угрозу авторитету астролога он воспринимал как личное оскорбление: как это он, Панкратий, мог бы дружить с пустыми людьми и рассказчиками басен?! – Может, Господь суд Свой отменил, по милости, а так бы и голод был, и всё, что хошь… Как с этой, как ее… Ниневией! во!

Кассия опять задумалась.

– Если через звезды Господь указывает, то это может быть, – сказала она. – Вот как Рождество Христово было звездой указано… А если звезды сами по себе, то не могут они знать ничего!

– Так оно конечно, Господь! – согласилась Феофания. – Куды ж без Господа-то?

– Ну, вот и славно! – обрадовался Панкратий: авторитет астролога удалось сохранить, и при этом вышло еще так благочестиво. – А ты, милая, коли зашла, так пойдем в дом, мы тебя молоком напоим, с лепешками!

Сидя на высоком табурете за столом, на котором стояло блюдо со свежеиспеченными лепешками, огромный глиняный кувшин молока и несколько стаканов и тарелок из красной глины, украшенных зелеными полосками, Кассия разговорилась. Панкратий с Феофанией и трое их малолетних внуков, с любопытством таращившихся на гостью из-за плетеной соломенной занавески, закрывавшей проход в соседнюю комнату, узнали, что Кассия с матерью и сестрой уже неделю живут в своем загородном доме и проживут, видимо, до конца лета. Как сестричка? Хорошо, растет, разговаривает много, веселая…

Рождение второй дочери, появившейся на свет через три года после Кассии, произвело небольшой переполох среди их родственников. Семейный врач развел руками, улыбнулся и сказал: «Хотел бы я знать, как вы это делаете!» – после рождения Кассии он говорил, что такое чудо вряд ли еще раз повторится, а никаких лечебных настоек Марфа не пила. Девочку назвали Евфрасией.

– Вот и славно, вот и слава Господу, что растет! – воскликнула Феофания. – А у нас тут разговоров было! Даже отец Нил раз на праздник-то Захарии праведного с Елисаветою, в проповеди и говорит: грешные мы, не веруем, не молимся, вот и не получаем ничего, а кто молится, тем Господь дает! Вона, говорит, господину-то Василию с госпожою Марфой уж второе дитя дарствовал, а долго как не было у них! Се, говорит, вера, она и горы движет! Так и сказал! Помнишь, Панкрат?

– Как не помнить, по-омню! Вишь, дитя, твои родители как, уж и в проповедь попали! Пример нам, грешным! Вот и ты с них пример бери! По молитвам-то Господь и подает, по вере…

Кассия слушала, ела лепешки. А Панкратий продолжал расспрашивать. Папа? Он приезжает навещать их, но не может надолго отлучаться из Города, потому что служит во дворце. Дворец? Да, Кассия много раз видела его, они гуляли мимо с мамой и с папой… Нет, внутри она не была, но папа рассказывал о том, как там всё устроено: очень красиво, много мрамора, золота, драгоценных мозаик, тканей, украшений… Государь? Его она видела только издали, во время службы в Великой церкви и еще на крестном ходе… Святая София? О, это очень, очень красивый храм, ужасно большой, как небо! Они живут недалеко и часто бывают там…

Часа через полтора Панкратий провожал Кассию домой. Они шли мимо огородов и виноградников, и Панкратий с важным видом объяснял:

– Вот, виноград выращивать – это штука не такая простая. Это не то, что ткнул в любое место, и он вырастет и вкусный будет. Не-ет, тут наука! До того, как сажать, надо, значится, перво-наперво узнать, какое вино даст земля. Потому как не всякая земля дает хорошее вино. И вот, значится, как это определить, что она дает? Тут наука! Сначала, значится, роешь яму глубиной… ну, фута этак два… Берешь оттудова комок земли и бросаешь его в кувшин с водой, в стеклянный… Взбалтываешь… А, забыл еще, важно что! Вода должна быть чистая, самая что ни на есть прозрачная… Дождевая должна быть вода. И вот, значится, болтаешь ты этот кувшин, чтоб замутилась вода-то. И ставишь на стол или там куда… В общем, оставляешь, пока, значится, не отстоится. Глядишь ее на свет, воду-то, кувшин-то этот, и вот, ежели видишь, что вода совсем прозрачная стала, значится, отстоялась. Можно пробовать! И вот, отпиваешь, значится, эту воду. И какой у ней вкус, такое и вино на этой земле уродится! Ежели, к примеру, вода дурно пахнет, или горькая, соленая, или привкус какой нехороший, значится, ни в коем разе виноград сажать нельзя. А вот ежели вода выходит вкусная, сладкая, ароматная, – смело засевай! Я так вот всю жисть делаю, и вино у меня по всей округе славится! Да вот, хоть ты, дочка, можешь у родителей твоих спросить: даже в столице, говорят, такое вино не на каждом столе бывает! А все почему? Нау-ука! С головой все надо делать, а не так, что саженец воткнул – и тут тебе сразу и вина полные погреба…

Кассия шла молча, внимательно вслушиваясь в напевную речь селянина. «Чуднó как говорит, не так, как у нас дома…» Прилетевшая с поля большая золотистая бабочка на миг села Кассии на макушку. Она так красиво смотрелась на темных волосах девочки, что Панкратий загляделся. Кассия встряхнула головой, и бабочка взлетела, покружилась над ней и полетела вперед. Девочка провожала ее глазами.

– Наверное, это здорово – летать! – сказала она задумчиво. – Жаль, что люди не умеют…

– Э-э, дитя, люди-то умеют много чего другого, – сказал Панкратий, – чего не умеют бабочки! Не тужи! Эта бабочка всяко не такая красивая, как ты, дитя! Дай Бог тебе вырасти на радость родителям… и мужу будущему!

– Мужу? – Кассия посмотрела на спутника.

– А то ж! Вырастешь, выйдешь замуж…

– Зачем?

– Как – зачем?! – Панкратий даже остановился и почесал в затылке. – Потому что так все девицы делают… О муже чтоб заботиться, детей выращивать. Как твои мама с папой вот!

– Да, они хорошие. Они самые лучшие!.. Но я еще подумаю, – сказала Кассия серьезно. Панкратий хитровато улыбнулся.

– Думай, дитя, думай… Учись… Ты еще юная совсем. А вот подрастешь… У нас вона тут соседи, сын у них в монахи ушел… Дай, Господи, памяти… Да уж годов этак пять прошло… Вона как! Быстро время-то идет… Ушел, значится, в монахи, а моя дочь меньшая давай тож: и я, мол, хочу Богу угодить! Я ей говорю: на всяком, говорю, месте, Ему угодить-то можно, а из тебя – какая монашка, смех один… Куда! Заладила: хочу и хочу! Мать в слезы – любит она ее очень, меньшую-то. Хошь и Богу, а отдавать-то жалко… Ну, что делать? Стали, значится, ей жениха искать. В соседнем селе и нашли, из семьи крепкой, работящей… Малец-то видный, загляденье! Пригласили, значится, в гости. И как она, дочка-то, с ним спозналась, так и всё, про монастырь ни гу-гу! Скоро и свадьбу справили. Уж четвертый год живут, дитёв двое, славно! Вона как оно бывает! Вот и ты подрастешь, да как встретишь жениха, так и думать не будешь, там уж всё по-другому будет… Эх, дитя, дитя!