© Коллектив авторов, 2019

© Издание, оформление.

ООО Группа Компаний» РИПОЛ классик», 2019

Майк Гелприн

От «Зеркала» к «Акве» и «Зеркальной волне»

Дорогие читатели!

Вы приступаете сейчас к чтению пятнадцатой, заключительной книги серии «Зеркало». Под её обложкой – почти все авторы проекта. Часть из них представила на ваш суд лучшие образцы своего сольного творчества. Вторая часть – лучшие образцы коллективного: рассказы, написанные вдвоём с соавтором из «Зеркала». И зачастую не с тем, в паре с которым составлялся авторский сборник.

Последнее неудивительно – за время работы над проектом образовался крепкий и дружный коллектив талантливых литераторов, объединённых общей идеей – неравнодушием к судьбе короткой формы – рассказа.

У каждого из них свой стиль и своя жизненная позиция. Свои подходы и свои литературные приёмы. Свои жанровые предпочтения и своё мировоззрение. И, наконец, своё ноу-хау. Объединяет же авторов «Зеркала» то, что каждый из них умеет производить на свет качественные тексты. По-своему, на свой манер, но со знаком качества.

Немудрено, что деятельность проекта на серии «Зеркало» не закончилась. Сразу вслед за этой книгой в издательстве «Рипол классик» выйдут две первые книги проекта «Аква» – уникального, новаторского, не имеющего аналогов и созданного коллективным мозговым штурмом ведущих авторов «Зеркала». «Аква» – это романы и повести, действие которых происходит в сложном, дерзком и таинственном водном мире, разделённом опоясывающим Экватор неприступным Барьером напополам.

Но это ещё не всё. Рассказная серия также не заканчивается на этой книге. Она перетекает в другую, которую мы решили назвать «Зеркальной волной». Раз в год будет выходить сборник рассказов, составленный на основе конкурентного отбора фокус-группой из независимых и непредвзятых читателей. В эти сборники войдёт то, что читатели коллективно посчитают лучшим из представленного на их суд.

В заключение замечу, что кроме девятнадцати рассказов от авторов «Зеркала» в данной книге присутствуют ещё три текста. Автор одного из них Олег Титов – один из ключевых игроков проекта «Аква». А рассказы Татьяны Хушкевич и Валерия Камардина стали лауреатами литературного конкурса, проведённого по инициативе «Зеркала» и под его патронажем.

Руководители и авторы проектов надеются, что мы и в дальнейшем будем «держать планку» и оправдывать читательские ожидания. Ну а пока – «Зеркало-15», в добрый путь!

Наше индивидуальное творчество

Андрей Кокоулин

Зеркало

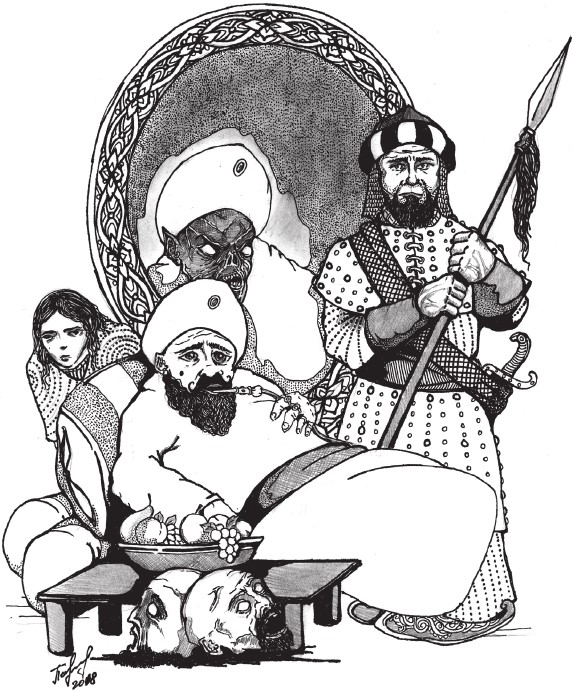

Зеркало возили за халифом Муннаром повсюду.

Большой, в охват мужских рук овал начищенного до блеска серебра, вставленный в раму красного дерева, был бережно возложен на ковры и укрыт драгоценным бархатом. Повозку с ним в центре обоза тянули два смирных вола.

В повозке также везли десяток мешков мельчайшего белого песка и старую Зейнаб. И Зейнаб, и песок ценились халифом на вес золота, и горе было тому, кто осмелился бы на них покуситься. Пальцы и ладони у Зейнаб были мягкие и невесомые, как пух. О, любое прикосновение их к лицу недостойного было волшебно и сладостно. Одно прикосновение – лучше, чем ночь с наложницей. Два – лучше, чем сто ночей.

Пальцы и ладони Зейнаб чистили зеркало каждый вечер, когда халиф и его люди останавливались на отдых.

Так случилось, что халиф собирал земли в прежний халифат.

Двуличный Рахим-Оолдоз, одновременно любимый дядя и визирь, взял власть в Дохне, пока Муннар совершал хадж в земли предков на севере.

Верные визирю нукеры огнем и саблей прошлись по благословенному краю от оазиса Эль-Мукр до гор Чакрадаг, смутил умы клич: «Ханства – всем! Без халифа!», жадные мысли змеями вползли в головы наместников провинций.

И не стало порядка, мытари возвращались в Дохну пустые, а многие вовсе не возвращались, разбойные люди сели на караванных путях, указы халифа, оплеванные, желтели на столбах. Затем вспыхнуло восстание дехкан в Прачонге, Кеба объявила себя Великим Ханством Кеба, Кемайя – Ханством Кемайя, Рахим-Оолдоз сбежал от взбунтовавшейся городской стражи и по слухам, которым цена – горсть кизяка, скрылся в пустыне.

Отряд халифа был мал – всего двести сабель, обоз – длинен, а путь в Дохну проходил через взбудораженный и обезумевший халифат.

Богатый обоз – лакомая добыча в период беззакония.

Ханства – всем! Без халифа! – кричали пески. А там и – бей халифа! – кричали. Или собирались кричать.

Но зеркало…

О, зеркало! Сзади по дереву оправы бежали газели и тигры, и арабская вязь, раскинувшись над ними, сообщала мудрецу: «Сила твоя – в отражении».

Тейше было тринадцать.

Халиф подобрал ее, серую от голода и близкой смерти, недалеко от разоренного аила и вручил старой Зейнаб со словами: «Ты хотела ученицу? Учи!».

Он был коротконог и пузат, халиф Муннар.

Широкие шелковые штаны, высокий тюрбан, злые глазки, тяжелые щеки, пальцы в перстнях – вот и все, что увидела тогда Тейша.

Небо пахло кровью.

Два дня Зейнаб смотрела на нее совой на мышь.

Шуршал песок под ногами и копытами, скрипели колеса повозки, унося Тейшу от знакомых мест и жаркой, страшной памяти.

В повозке было хорошо. Кормили, поили, не трогали. Обоз медленно тащился через солончаки. Засыпала Тейша раньше, чем два рослых багатура из личной охраны халифа осторожно доставали зеркало для чистки.

Но на третий день все стало по-другому.

– Сядь рядом, – сказала утром Зейнаб.

На шее ее сверкало монисто, рот кривился, один зуб казался железным.

– Да, аба, – кивнула Тейша.

Под пристальным взглядом она покинула свой закуток в глубине повозки и по бортику пробралась к старухе, сидящей на самом краю.

– Молодец, – похвалила ее Зейнаб. – Пошла бы по коврам и бархату, выкинула бы тебя. Теперь покажи ладони.

– Вот, аба.

Ладошки у Тейши были узкие, плоские, с тоненькими линиями, сквозь кожу проглядывали косточки.

– Ну-ка, – Зейнаб повернулась боком, – погладь меня по щеке.

Щека чистильщицы была дряблой и морщинистой, в черных и коричневых точках. Тейша легко коснулась ее кончиками пальцев.

– Сильней, – попросила старуха.

Девочка повела ладошкой.

– Еще.

Ладошка собрала в складки прохладную старческую кожу.

– Еще, аба?

Зейнаб долго молчала, прикрыв глаза.

– Нет, – наконец сказала она. – Годится. Мясо нарастет, а рука у тебя легкая. Вечером не вздумай заснуть.

Вечером багатуры, почтительно поклонившись Зейнаб, отбросили ткани, сдвинули ковры и поставили зеркало на специальную опору. Следом были сгружены мешок и короткая скамеечка. Старуха сошла с повозки, опираясь на плечо Тейши.

– Теперь смотри.

Зейнаб сдвинула служившую последней преградой прозрачную газовую вуаль, и закатное солнце вспыхнуло на гладком овале.

Горело костром небо, будто на углях запекались облака, чернела далекая земля и полоскал у войлочного шатра бунчук на копье.

– Красиво, аба, – сказала Тейша.

– А-ай! – раздражилась старуха. – Куда смотришь? Не на отражение смотри, на само серебро.

– На серебро?

Отраженное солнце слепило глаза.

Вглядевшись, Тейша заметила темные пятнышки, бегущие по краю зеркала.

– Правильно, – кивнула Зейнаб ее догадке, – это и есть наша забота.

Она развязала горловину мешка.

Струйка белого песка побежала на землю, но быстро прекратилась.

– Садись, – Зейнаб подвинулась на скамеечке. – Зачерпывай понемногу, води ладонью. Правая сторона – твоя.

Тейша села.

Песок оказался жирным, мягким, лип к коже. Искоса поглядывая на Зейнаб, девочка принялась повторять ее движения.

Рука ныряла в солнце и шла по кругу – маленькому и большому, и снова маленькому. Песок просыпался вниз, покалывая пальцы и у запястья.

Чистили молча.

За работой ладоней не было слышно ни дыхания, ни звуков вокруг.

Скоро плечо у Тейши налилось тяжестью, а поднимать руку от мешка стало больно. Но она лишь закусила губу.

Затем солнце и пятнышки пустились в хоровод, но это тоже было не страшно. Солнце зашло, и один из багатуров принес факел.

– А кто в него смотрится? – спросила Тейша, решившись. – Халиф? Или любимая наложница?

Зейнаб расхохоталась.

– Дурочка! В него не смотрятся, в него смотрят.

– А кто, аба?

– Люди. У тебя будет время узнать.

Случай представился через день.

Обоз миновал сонный караван-сарай и двинулся берегом высохшей реки к оазису Иль-Сатх. На полпути к нему конный дозор доложил о людях, перекрывших дорогу.

После второй чистки Тейша едва могла пошевелить рукой, и Зейнаб, покопавшись в узлах, наложила на плечо ей повязку с пахучей травяной мазью.

– Молодец, что не ноешь, – сказала она. – Только в следующий раз говори, если больно.

Тейша пообещала.

А затем появился халиф Муннар, мрачный, скрежещущий зубами, с соком, текущим по подбородку – его оторвали от обеда.

– Доставайте зеркало, – распорядился он, сверкнув глазками. – Говорить буду.

Повинуясь щелчку его пальцев, багатуры извлекли серебряный овал из ковров и осторожно понесли в начало обоза.

– Пошли, – взяла Тейшу за руку Зейнаб.

– Куда?

– Ты же хотела узнать, для чего мы чистим?

Мимо повозок и волов, мимо лошадей, мимо нукеров, собирающихся в боевой порядок, мимо большого, поставленного на четыре колеса шатра наложниц, мимо лучников, мимо воняющих чесноком и потом низовых воинов-каба, они двинулись следом за багатурами.

Им уступали дорогу, Зейнаб кланялись.

Тейша, оробев, пряталась за ее спину – слишком много глаз, слишком много внимания, слишком много улыбок.

Старуха выбрала место на пригорке.

Зеркало багатуры вынесли в первый ряд, к копейщикам. Оно стояло на треноге, повернутое ликом к пестрой толпе, заступившей дорогу.

Толпа шумела и потрясала оружием.

Сколько до нее было? Сто шагов? Сто пятьдесят? Ох, галдят!

– А где халиф? – спросила Тейша.

– Во-он, – показала пальцем Зейнаб.

Халиф Муннар, окруженный кольцом багатуров, с деревянной башенки, поставленной на повозку, сквозь занавесь озирал посмевших выступить против него.

О, горе им, горе!

Блестели перстни, покачивался тюрбан.

– Будет битва? – посмотрела на старуху Тейша. – Почему мы не прячемся?

– Зачем? – Зейнаб развернула тряпицу, которую взяла с собой, выковыряла из складок кусок халвы, коричневый, липкий, пачкающийся, сунула в рот. – Куда пряфаться? Ты смотри, смотри.

– Куда?

И тут грянуло.

Голос халифа поплыл из зеркала, звучный, уверенный, исполненный силы.

– Жители прекрасного края! Достославные и достопочтенные! Не с вами ли вместе я, халиф Муннар ибн-Хайяр абу-Терим, делил радости и несчастья? Не вам ли помогал зерном в неурожай и водой в засуху? Не с вами ли мой отец рука об руку бился с Сухим Али? И где ваша благодарность?

– Где? – шепнула завороженная Тейша, подавшись вперед.

Старуха фыркнула.

Толпа впереди притихла, кто-то бухнулся на колени.

– Возвращаюсь я из земель предков своих и что вижу? – продолжало между тем зеркало. – Люди забыли, что они люди. Забыли, что халифат их дом, а я, халиф Муннар ибн-Хайяр абу-Терим – их отец. Что ждет вас с такой памятью?

– Что? – отозвалась Тейша.

Зейнаб снова фыркнула.

– Смерть и забвение!

Горестный вопль прокатился по заступившим.

Теперь уже многие упали в пыль, а двое поползли к зеркалу на брюхе. Копейшики халифа опустили копья и слаженно шагнули вперед.

– Но спасение есть, – вознеслось над дорогой. – Я – ваше спасение. Придите ко мне и живите как раньше. И будете спасены от гнева моего!

Тейша внимала словам, словно дождю, они жили в ней, заставляя радоваться и ужасаться, отчаиваться и надеяться.

Халиф говорил: «Смерть» – и она умирала. Халиф говорил: «Спасение» – и она истово желала спастись. Халиф говорил о стаде верблюдов каждому, и Тейша верила, как не верила никому на свете за всю свою маленькую жизнь.

– Эй-эй, – за руку поймала ее, собравшуюся спуститься к зеркалу, Зейнаб, – больно уж ты, девочка, впечатлительная.

– Погоди, аба, – шептала Тейша, – дай дослушать.

– А чего слушать? – со вздохом поднялась старуха. – Они уже вон, все…

Из трех десятков разбойников отобрали пятерых покрепче в отряд да двух женщин на забаву. Остальных закололи.

Они валялись и плакали, потом умирали.

Зеркало принесли в повозку черное, будто в копоти.

Тейша шла как пьяная, ее мотало из стороны в сторону, и если бы не Зейнаб, лежать ей где-нибудь с воинами или среди коз.

Тейша улыбалась.

– А, правда, он замечательный?

– Кто? – спросила старуха, придерживая девочку.

– Наш господин халиф. Он вовсе не коротконогий. Его все любят.

– Зря я тебя повела…

– Нет-нет, он же все правильно говорил этим людям. Они забыли, кто он… А он им напомнил…

– Это зеркало, девочка.

– И что?

Зейнаб обхватила своими ладонями лицо Тейши.

– Очнись, девочка, – сказала она в зажмуренные глаза. – Зеркало говорит то, что нужно. Но думает ли так халиф?

Тейша захихикала.

– У тебя ласковые ладошки, аба.

– Глупенькая, – сдалась Зейнаб, – вот будешь чистить, узнаешь.

– Я готова чистить, аба.

Они дошли до повозки.

Покосился, коротко взмыкнув, вол. Не накрытое зеркало смотрело в небо черной дырой.

– Какое оно грязное, – сморщилась Тейша.

– Это помыслы нашего халифа.

– Аба!

– Ты услышишь их под ладонью.

До заката они въехали в Иль-Сатх.

Наместник был предупредителен – их встретили открытые ворота и уставленные едой дастарханы. Халиф Муннар был доволен. Долго и без зеркала говорил про гнусного Рахим-Оолдоза и возвращение порядка. Приказал пополнить припасы, реквизировал верблюдов и присмотрел местную красавицу.

Сверкали сабли, плавился щербет.

Из шатра наложниц доносился веселый смех, багатуры халифа, скалясь, прохаживались по узким улочкам, воины-каба в темноте охотились на куриц.

Зеркало чистилось трудно.

– Ты врешь, аба! – ярилась Тейша. – Оно ничего не говорит!

– Не знаю, мне говорит, – пожимала плечами Зейнаб.

– И что же?

Они уже привычно терли зеркало с разных краев. Край Зейнаб сверкал чистыми полукружьями, край Тейши был лишь чуть-чуть светел.

– Оно говорит: всех казню! закопаю живьем в песок! отребье, сыны сколопендр и ослиц! И еще много других слов, неприличных.

– Халиф не мог…

– Почему? – удивилась Зейнаб. – Он халиф.

– Ты врешь, аба!

Зачерпнув песок из мешка, Тейша с остервенением принялась чистить черный налет.

– Молчит! – чуть не плакала она.

Зейнаб посмотрела на свои ладони.

– Может, ты еще не почувствовала. Может, и не надо тебе оно?

– Ты врешь! – вскочила Тейша. – Это не помыслы! Ты хочешь очернить халифа, потому что он добрый и справедливый! Он спас меня. Он любит всех нас, и я люблю его! Люблю!

Топнув ногой, она выбежала со двора, в котором теснились обозные повозки.

Зейнаб вздохнула ей вслед:

– А его ли?

После Иль-Сатха обоз, приросший телегами и воинами, двинулся караванной тропой к Шунгуну, второму городу халифата.

Путь был длинный.

Зеркало выставлялось часто. Желающих разбогатеть грабежом было много, но все они падали перед халифом ниц. И темнолицые сарматы, и мохноштанные кефу, и барбары в войлочных шапках.

Кого закапывали в песок, кого протыкали копьями, кого брали с собой в рабы.

Один раз на обоз напали без переговоров, и зеркало едва успели установить. Зейнаб и Тейша потом чистили его до утра, изведя полмешка песка и меняя руки.

Песок чернел, ладони гудели от усилий.

– Я не хочу ваших смертей, – говорил халиф.

– Мы все должны думать о детях, – говорил халиф.

– Я всем дам еду и кров. Никто не будет обижен, – говорил халиф.

– Слышишь? – наклоняла потом голову Зейнаб. – Он думает: «Да выклюют вам глаза птицы! Да иссохнут ваши чресла! Да сгинет род!»

Тейше хотелось вцепиться старухе в волосы.

– Признайся! – кричала она. – Ты ненавидишь его! Он честный, высокий, умный. А кто ты? Старуха! Он не ляжет с тобой даже после года воздержания!

– Это да, – улыбалась Зейнаб.

А Тейша задыхалась от злости. Ей не слышалось ничего.

Багатуры были грозные, в кольчугах, наголо обритые.

За скрещенными копьями багатуров был виден поднятый полог шатра и халиф, возлежащий на низкой тахте. Перед халифом стоял столик с фруктами, и он лениво перебирал их – то персик повертит, то от граната рубиновое семечко отщипнет.

– Господин мой Муннар! – упала на колени Тейша. – Да пребудет в веках ваша слава великого правителя!

Халиф прикрыл глаза.

– Чего тебе, девочка?

– Мне надо сказать вам…

Халиф щелкнул пальцами, и копья багатуров разошлись.

– Ползи ко мне, девочка.

Тейша поползла.

Сначала по песку, потом по ковру. Замерла у столика, не смея поднять взгляд выше замерших у ее головы туфель.

В груди обещанием счастья колотилось сердце.

– Ты же моя чистильщица, да? – спросил халиф.

– Да, господин мой, – осмелилась выпрямиться Тейша.

Халиф Муннар ибн-Хайяр абу-Терим кивнул.

– И что ты хочешь мне сказать?

– Старуха Зейнаб думает о вас плохое! – выпалила Тейша. – Она говорит, вы совсем не такой, как в зеркале.

Халиф хмыкнул.

– А ты уже научилась чистить его?

– Я могу чистить зеркало целую ночь!

Халиф подошел к столику. Пальцы выкрутили виноградину, сочную, почти черную.

– Лови!

Тейша, вскинувшись, поймала ртом мелькнувшую в знойном воздухе ягоду. Ягода лопнула на зубах. Слаще, кажется, ничего не было.

Халиф засмеялся.

– Ловкая!

Ночью Зейнаб пропала.

Пропали и ее узлы и тряпки. В углу повозки осталось пустое, неуютное пятно от ее циновки. Тейша накрыла его ковром.

Ближе к полудню явился халиф.

– Ты теперь единственная чистильщица, – заявил он.

– Да, мой господин, – улыбнулась Тейша.

Халиф прищурился.

Губы его приоткрылись. Высунулся и спрятался язык.

– Любишь меня?

Опустив глаза, Тейша кивнула.

– Повернись, – приказал халиф.

Девочка переступила ногами, оказавшись к нему спиной.

Раздался щелчок – и перед Тейшей опустилось зеркало. Она отразилась в нем мутным пятном, зато лицо халифа за ее плечом оказалось четко очерченным.

– Ах, красавица! – сказало зеркало.

Отраженные глаза зажглись страстью. Пальцы, унизанные перстнями, коснулись заплетенных в косички волос.

Тейша вздрогнула. Но не от страха, от ожидания.

– Волосы – шелковые удавки, поймавшие мое сердце! Лицо – солнце! Под твоим взглядом я таю, как козий жир!

– Еще! – шепнула Тейша.

Там, в зеркале, руки халифа накрыли ее маленькие, не оформившиеся еще груди.

– О, груди твои – два холма, с которых истекает жизнь. Живот – гладкая пустыня с прохладным колодцем пупка. Бедра твои…

Длинное, до пят, платье Тейши поползло вниз.

– Это все правда?

– Конечно, – произнесло зеркало. – Я подарю тебе весь мир, ты достойна этого, рахат-лукум моего желания. Все богатства, все халифаты, что есть, все акыны будут петь твое имя… Как тебя зовут?

– Тейша.

– О, как славно. Наклонись, пожалуйста…

Боль была в спине. Боль была внизу живота.

Бархат укрывал Тейшу. Платье тряпкой валялось в пыли. Зеркало было черным.

Тейша лениво подумала, а стоит ли теперь его чистить, ведь теперь она, наверное, переселится в шатер наложниц, у нее будут подарки, дорогие ткани, драгоценности…

У нее все-таки удивительная, сказочная судьба!

Вздохнув, она завернулась в кусок бархата и встала. Обоз расположился у древнего колодца, ветви сухого дерева резали красный круг солнца. Горели костры, что-то жарилось, недалеко пофыркивали лошади.

– Госпожа, – поклонился откуда-то взявшийся багатур, – разрешите.

Тейша отошла в сторону.

Багатур, кряхтя, спустил зеркало, потом мешок, потом скамеечку.

– Госпожа, – он поклонился снова и пропал.

Тейша уселась на скамеечку, зачерпнула песка, определилась, с какого места начнет. Наверное, это ненадолго, просто сейчас некому чистить…

Ладонь совершила круговое движение.

– Тварь, – услышала она вдруг шепот халифа из-под пальцев. – Худющая, костлявая… Нет, даже Мирьям лучше…

Тейша так и не заметила, что плачет.

Слезы текли, а она чистила, чистила, чистила.

Зеркало же не останавливалось…

Софья Ролдугина

Поворот

Сколько себя помню, у нас, в Коста-да-Соль, всегда творилась какая-то… полная дичь.

Нет, честно, ну.

Взять хотя бы Маман Муэртес, которая жила на отшибе, старуху эту. Мать семейства из неё, как из меня мадам в кружевах. Я и рюши, представили, да? Уржаться. Детей она на дух не выносила, да и людей вообще, впрочем. Но если к ней заявится жёнушка, которая хочет безопасным образом овдоветь, например, то пара бутылок рома и горсть побрякушек смягчат сердце чёрной стервозы, смажут нужные механизмы, типа того.

А вот дети – нет, никаких исключений, вы чего. Вон, когда Тереза втрескалась в того офицера и прибежала к Маман Муэртес за помощью, ну понимаете, какого рода, то самое, да? В общем, она подарков натащила целый рюкзак, и как не раскокала по дороге. Дура, конечно, в свои четырнадцать была, я на год младше, и то умнее. Короче, Маман её с порога спустила вместе с бутылками, даже слушать не стала. А Тереза через день слегла – оспа.

Оспа в наше время, ну?

Какие морячки-офицеры потом, с щербатым лицом…

Но Маман Муэртес на самом деле ещё ничего, если к ней со всякой хернёй не стучаться, то дело иметь можно. У меня-то она товар на рынке брала и не морщилась. А чего, хорошая же рыба, свежая, чего мне своих же обманывать. Городские – ладно…

Или вот Горбатый Камень, знаете такой? На берегу Тиете лежит один валун, с него ещё наши, кто победнее, бельё полощут. В общем, по ночам, особенно на молодую луну, туда соваться – гиблое дело, потому что там в это время Ла Льорана младенца купает. Ну как младенца, булыжник в пелёнках просто, как говорят, я-то не проверяла. Хоакин вот ходил, видел, потом рассказывал – ничего с виду, баба как баба, замотанная только до ушей и плачет всё время. Типа что же ты, сыночек, не дышишь, что грудь не берёшь… Ближе подходить нельзя, у неё руки – метров пятнадцать, вытянет, за шею схватит и в воду, и в воду. Взрослых топит просто, а детей с собой забирает…

Ну, мы уже тогда по её меркам не дети были – мне тринадцать, Хоакину семнадцать, а Лу, его младшей типа, она с ним всё время таскалась, семь лет.

Лу вообще умная девчонка, не, правда. Читает лучше меня, считает влёт, а если что услышит – запомнит слово в слово. Мы с Хоакином думаем, что надо скопить денег и отправить её в Анхелос, учиться. А что? Думаете, слабо? Тю! Вы вообще представляете, сколько можно на рыбе заработать? Ну, если честно, не особо много, но голодным не останешься, это точно. А Хоакин уже пол-улицы обшивает, руки золотые.

Короче, про дорогу-не-туда я в первый раз услышала от Лу. Хоакин тогда побежал заказ к Маман Муэртес относить, а сеструху мне оставил, от греха подальше. Я её рядом посадила, отдала пакет с ракушками перебирать, целые от битых, ну и забыла, дел по горло было, воскресный день, всё такое. Потом мы минуту урвали, перекусить типа, и Лу меня такая спрашивает:

– А правда, что на дороге к Сан-Винсенте есть неправильный поворот?

Ну или как-то так.

Я сначала не въехала, ей-ей. Поворотов там до хрена, если честно, каждый второй – в тупик, ну там к развалинам, к халупе Маман Муэртес… Или просто дорога обрывается. А у меня руки в рыбе уже, и Жоао пришёл за своим «санпетером», хорошая рыба, белая такая, не воняет почти… В общем, забыла. Потом смотрю, а Лу из своих ракушек выложила целую картину-хренотину. Зашибись, да?

Ну вот представьте.

Есть основная дорога, да? Мимо Коста-да-Соль идёт к побережью, а дальше на Сан-Винсенте, на Сантос, до порта, короче. Может, и до Анхелоса. И вот едешь себе прямо, а там раз поворот налево, два, три… К деревням, к домам, ну, в тупики ещё. Представили, да? Вот, если поворачивать, то вы же держитесь правее, а левая – она как бы встречка. Но тут машин мало, так что без разницы, даже разметки нигде нет.

Короче, на том неправильном повороте разметка есть. Но – только на левой стороне. Где встречка. Жирная такая белая линия на асфальте, сплошная – перед самым поворотом, ну, основной дорогой, если обратно ехать, и между полосами тоже. Недолго, метров пятнадцать, а ещё через столько же – ещё поворот, дорога как змея виляет.

Змей я, кстати, боюсь. Всегда боялась. А Хоакин – пауков. Смешно, да? Такой здоровый – а визжит, как девчонка… Ну и пусть, я его всё равно люблю.

А, дорога…

Если ты по своей полосе сворачиваешь – бон вояж в любое время суток. Днём можно на встречку зарулить немножко, но тогда впереди вместо второго поворота появляется дорога. Ну как, появилась и исчезла, до конца разметки проехал – и нет её, только бананы, дом порушенный и дальше обрыв, за обрывом лес. Ничего такого. Если едешь по этой дороге обратно, ну, по размеченной полосе, днём всё оки-доки. А ночью – в зеркало заднего вида смотреть нельзя. Совсем.

Ну и если выехал ночью на встречную…

В общем, Лу услышала, что там опять нашли машину. На нашу, заезжих каких-то, причём людей серьёзных, из тех, кто в порту толкает это самое, ну вы поняли. Тачка, короче, на обочине и пустая. Товар на месте. Людей нет.

Такие дела…

Но это всё ладно. На дорогу можно не ходить, к Маман Муэртос не соваться, Ла Льорану не отвлекать – пусть топит своего сыночка, он всё равно каменный… А вот кто хуже всех, так это Белый Фортунато.

Слышали про такого? Ну, конечно, кто не слышал про этого ублюдка. Ходит весь в коже. На рынке берёт, что хочет, и не платит. Ездит на мотоцикле, красном таком, сзади запасной шлем. А в шлеме – череп, настоящий. Вот по мотоциклу и по черепу его и опознают, потому что запомнить Фортунато в лицо нельзя. Не, ясно конечно, что он не чёрный, не мулат даже, но остальное… Говорят, у него договор с этими. С теми, для кого Маман петухов режет, ну вы поняли.

Фортунато приходит, куда хочет, и берёт, что нравится. И упаси святая Мария, чтоб ему возразить.

…короче, как вы догадываетесь, творится у нас в Коста-да-Соль полный кабздец. Круглый год, и никаких тебе сраных каникул. Не то чтобы я училась, но… Да, кстати, зовут меня Талита Маррейру, и у меня самые ловкие руки и самый острый язык на всём побережье. И когда мне стукнуло тринадцать лет, этот язык нас всех чуть в могилу не свёл.

Угадайте, как.

Денёк-то вообще был зашибись, честно. С самого утра – будто ангел в лоб поцеловал, не вру. Как сейчас помню, встала рано, ещё темно было, и вот что-то меня дёрнуло пойти ловить не на отмель, а подальше, ну, за Мысом Утопленников. Знаете, где это? А… Ну, в общем, почти там же, но вдоль по берегу, где Бранка убилась. Там ещё такая скала, похожа на пёсью морду. Клевало прямо конкретно так, к семи корзина была до верха. Хоакин всегда говорил, что жадность – это плохо, так что засиживаться я не стала, хотя можно было надёргать ещё два раза по столько же, и рванула на рынок.

Полкорзины у меня сразу взяла ди Виейра, у неё своя травиловка прямо за почтой. Ну как травиловка, это я, конечно, не со зла, готовит она так, что на запах полгорода пройти можно. Ну, и платит хорошо, честно. Ну и потом пошло-поехало… Хоакин ко мне завернул, как всегда, разряженный как на свадьбу, рожа серьёзная, спина колесом, на спине – Лу.

И ещё глаза серые, как океан, и улыбка такая половиной рта, то появится, то исчезнет, будто померещилась.

Так бы и смотрела, честно.

– Посмотришь за ней? – и сразу сеструху сгрузил рядом со мной. – Тали, а, выручишь? У меня заказы в разных концах города, я столько не потяну с ношей.

– Если конец не тянет, это не ко мне, это к Маман Муэртес.

Он покраснел, конечно. Но не обиделся – а чего, знает же меня. Сказал только:

– Ты зачем так, я же не это имел в виду…

– Не знаю, кого ты там имел, но не меня точно, я б запомнила… Ладно, вали уже отсюда со своим концом, раз ничего не покупаешь. Ишь, торчит, солнце загораживает.

Ну, на самом я только обрадовалась. Лу клёвая. И тихая. Когда не надо – не мешается, играет сама с собой. Думала, вот допродам, пойдём купаться, может, и Хоакин потом подтянется…

Мечты, мечты.

Он не раздевается никогда. Стесняется, что сутулый. Дурак.

Насчёт торговли я как в воду глядела, кстати. Рыбу почти всю разобрали, и скоро так, Жоао даже без своего «сан-петера» остался – ну и хрен с ним, нечего ушами хлопать. Кто раньше пришёл, тот и покупатель, всё по-честному… Ну, пару рыбин я себе заныкала. Думала, может, перед пляжем домой завернуть, ну, пожарить по-быстрому, Лу покормить, она вон какая тощая.

Так я собиралась.

И вдруг появилась наглая такая рука, в перчатке с заклёпками, и нырк в корзину. Прямо по-наглому, да? Ушлёпок какой-то, а с виду приличный – костюм такой чёрный, прям как у пастора, рубашка красная, на пальце кольцо, прям поверх перчатки.

– Шесть реалов с тебя, амиго! – Я цену специально накинула, нечего выделываться. – Оглох, что ли? Пошуруй рыбьим хвостом себе в заднице, очень от глухоты помогает.

Я вот говорила, а у самой язык вдруг обожгло. И Лу на меня уставилась и тихонько за локоть начала щипать. Вот прямо так, смотрит глазищами, как у Хоакина, и щипает. Жуть.

А ублюдок этот, с перчатками, остановился.

– Сколько, говоришь, должен? – спросил и обернулся.

И у него, святая Мария, лицо белое-белое. Тут надо полной дурой, хуже Терезы, быть, чтоб не просечь фишку. Фортунато, собственной персоной, чтоб ему в преисподней гореть.

В такие моменты, когда страшно до усрачки, я дурею. И молчать не могу.

– Сколько, сколько – апельсина дольку, апельсина жгучего, тухлого, вонючего… Ладно, четыре давай, я сегодня добрая.

Он сощурился и глянул на меня – как бритвой по лицу, честное слово, не сойти мне с этого места, если вру. И сказал:

– Я тоже добрый. На, держи. До вечера хватит.

И кинул мне монетку. Мелкую, в пятьдесят сентаво.

А я, дура, поймала.

В общем, я глядь по сторонам, а его уже нету. Хотя можно подумать, что если б я извинилась, он бы передумал… Рыба остальная, кстати, протухла и зачервивела, пришлось вместе с корзиной выкинуть. А монета у меня к ладони так и прилипла. Я её и так, и этак, и мылом, и ножом пыталась поддеть – только порезалась. А Лу всё это время рядом сидела, ревела. Я как неё, плаксу, посмотрела – так до тупой моей башки и дошло наконец: жить мне ровно до заката, повезёт, если мучиться не буду. Мелькнула даже шальная мыслишка, может, с Мыса Утопленников прыгнуть, чтоб этому рыбоглазому не доставаться…

А потом я подумала: а вот хер тебе, кто бы ты ни был. Обойдёшься.

Стиснула зубы, значит, рюкзак набила пойлом, которое ещё от папаши осталось, Лу подсадила на локоть и пошла искать Хоакина. К Маман Муэртес, знаете ли, с детьми соваться – это вообще без мозгов надо быть.

Хоакин сразу просёк, что я в дерьме по самую макушку.

– Так, – он Лу подсадил себе на спину и посмотрел на меня в упор. А глаза такие, знаете… Как океан. Вот когда зима, и небо хмурое, знаете такой цвет? Серый, серый, зеленоватый, и раз – проблеск, аж слепит. – Тали, что с тобой случилось?

Я отвернулась.

– Не твоё дело, – сказала. – Сначала с концами своими научись управляться, потом к девушке подкатывай.

Сказала и сама подумала: «Только уже не ко мне».

А эта мелкая хитрюга, Лу, ему всё как на исповеди выдала. И про Белого Фортунато, и про монетку, и про вечер этот сраный. Хоакин цап меня за локоть свободной рукой и держит. И взгляд у него стал такой, знаете… в общем, как будто туч прибавилось.