© Михаил Садовский, 2015

Редактор Лара Садовская

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

I

Мама, неужели для того, чтобы понять, как ты нужна и близка мне, надо было пережить тебя. И все картинки, такие яркие в памяти, никак не переносятся на бумагу, тускнеют, становятся обычными, даже сусально пошловатыми, а ты была очень сдержанной и необыкновенной. На самом деле, ну, если совсем чуть оттого, что моя мама. Слово это незаменимо. Может быть, лишь в анкете я могу против него поставить твоё имя.

Мама… стоило завернуть за угол старого бревенчатого дома, и начинался пустырь, поросший пижмой. Сентябрьский, солнечный день. В зелёной, выцветшей брезентовой сумке от противогаза, в специальном её внутреннем кармане для запасных стёкол два косых среза халы, намазанные толстым слоем жёлтого масла, и в него вдавлены половинки кусков толстоспинной жирной селёдки «залом». Это пиршество только что приготовлено тобой и завёрнуто в газету на целый школьный день. Но я вступаю в запах пижмы, скособочившись, расстёгиваю сумку, вытаскиваю свой обед и осторожно разворачиваю, чтобы не обронить зёрнышки мака, стёршиеся с румяной корочки халы, ссыпаю их из развёрнутой газеты на ладонь, втягиваю в рот, давлю зубами, а уж потом раскрываю рот пошире и вонзаюсь в необыкновенное мягкое чудо, сотворённое твоими руками, и съедаю медленно тут же, еле переставляя ноги, весь дневной паёк… иногда ещё ты вкладывала в сумку жёлтую прозрачную, словно налитую подсолнечным маслом, антоновку…

Сколько я ни старался потом – у меня не получались такие бутерброды, и антоновка никогда не была такой пахучей и сочной…

Так ты до сих пор кормишь меня, мама, своим присутствием в каждой возникающей вкусной картине, ароматной фразе, сочной странице, но больше всего, когда я остаюсь наедине с тобой и каждый раз сгораю со стыда, хотя не слышу от тебя ни одного слова упрёка… ах, как бы я хотел многое вернуть назад, чтобы прожить по-другому, для тебя… и какая же это мука неотвязная и всё усиливающаяся с годами от совершенной безнадёжности что-либо изменить даже в своей памяти, как бывало в детстве – соврать и самому поверить в то, что сказал…

Только простить, простить…

Я вижу сегодня в своих детях то же самое, что прошёл сам. Значит, очевидно, это закон жизни, мама.

Но позволь мне пригласить тебя на эти страницы, не в качестве персонажа, на такую дерзость я бы никогда не решился, – советчика в моих раздумьях. О чём бы мы ни писали, мы пишем о себе и своём времени, ты согласна? Ну, по крайней мере, не возражаешь… помнишь, как ты спрашивала меня: «Зачем тебе это нужно? Вся эта писанина?»

Не знаю. До сих пор не знаю… может быть, кому-нибудь ещё пригодится, ну, хоть одному, незнакомому… у меня нет сил сопротивляться этой болезненной страсти…

Москва, среда, 15 сентября 1999 года

Пиджак

Фраза стала главным в его жизни. Он бы не смог объяснить, откуда она бралась. Выплывала из-под его пера, а потом тянула и его за собой за руку. После тяжких лет эвакуации работа здесь, в разбитой подмосковной школе учителем, потом директором детского дома, вдруг после какого-то выступления на совещании этот журнал с казённым названием… и понятно, что невозможно было отказаться… журнал был «цековским». Ничтожная должность, убогая жизнь на мизерную зарплату… переполненная электричка по утрам и пугающе пустая по возвращении. Задавленная старыми вещами комнатушка, спящие дети, жена в затрапезном виде, вечно ворчащая и не имеющая возможности в силу характера и ума оценить, что же происходит… и его тяга писать… ну, понятно, не то, что приходится сейчас по службе, но фразе всё равно. Он это понял недавно и ужаснулся – фраза органична для него, а не для того, о чём он пишет. И поэтому получается не засушенная наукообразная галиматья о педагогике, а вполне убедительная, но, будь она неладна, так изначально лживая «правда». Он мучался ужасно. Рос по службе стремительно, уже обошёл тех, кто его услышал, рекомендовал, проталкивал. Они недоумевали, пытались выяснить его закулисные ходы, патронов, хитрые интриги и сами себе не верили, ничего не находя. Так не могло быть. Но они не решались покуситься на его писания, ибо они все шли под чужой фамилией, которая тоже благодаря этому стала появляться в списке под более высокими некрологами, среди участников совещаний, заседаний, встреч… надо было быть идиотом, чтобы предпринимать против этого действия без видимой для себя выгоды, без «ведущего», но всё же некоторые «стукнули» раз, другой, и явно без ощутимого успеха… А его фразы стали возвращаться, как новые лозунги педагогики, сверху – «из доклада» и красовались заголовками на полосах газет и даже на стенах детских учреждений. Редактор поднялся ещё выше, уже над журналом, и его преемник пересадил «перо» поближе к себе, сократив площадь двух машинисток, а потом и вовсе выделил ему два пустых дня для работы дома и творческое утро. Он быстро подобрел, потолстел от многого сидения и сменил очки на более солидные, не в круглой оправе, а эрзац роговые с переходом коричневого цвета в жёлтый на наружных закруглениях у висков… теперь галстук он завязывал на двойной узел, постоянно проверял, порой совсем не к месту, застёгнута ли ширинка и обтряхивал лацканы пиджака от перхоти, отчего они совсем засалились и придали ему законченный вид местечкового ремесленника, вышедшего на прогулку после работы. Зато он стал Пётр Михайлович, а никакой уже не Петя на «Вы», и не Пинхус Мордкович, ну кто же допустит Пинхуса к личному делу в отделе кадров. Пётр Михайлович – вполне привычно по-русски и пристойно.

На конференцию в республику он должен был ехать в среду, и в понедельник, получая инструктаж, какой доклад везти на совещание, заодно выяснил, что заму главного не нравится его пиджак, и ему в порядке премии, именно на пиджак вместе с командировочными выдадут деньги, а в этом ехать никак нельзя. Он смущался в свои сорок, как мальчик, вынужденно благодарил, проклинал всё на свете, начиная с педагогики и журналистики до жены, и поплёлся домой в совершенно расстроенном духе. После очередной домашней сцены, упрёков о его никчёмности, безобразной неряшливости и непрактичности в местном сельпо у знакомого продавца был куплен импортный костюм баснословно дёшево даже с учётом переплаты.

В домике для гостей в показательном колхозе-миллионере, где проходило республиканское совещание, инструктор ведомства, приставленная к нему для встречи, размещения, связи с начальством, помощи по всем вопросам не поняла его молчания в ответ на явные намёки, «что она по всем вопросам», оставленного нетронутым и вечером, и утром графина с коньяком местного производства, слишком позднего сидения за столом над докладом и раннего подъёма без опоздания…

Совещание прошло «без сучка», и она сияла от похвал ему, ощущая свою непонятную в чём причастность. А он не выпил ни рюмки на банкете и уехал в купе вечерним, ни за что не согласившись на мягкий вагон в утреннем и не обращая внимания на её обиженно надутые губки.

Что он не умеет жить, донеслось до начальства прежде, чем он вернулся, его стали побаиваться, подозревая в чём-то тайном, приглядываться, вычислять, не берёт ли он на заметку… он же ничего этого не ощутил и работал, работал…

Оказалось, что у него нет друзей. Близкий родственник в откровенном разговоре как-то сказал ему, что он попал в ловушку, и оттуда не выбраться. Он не согласился. Потом долго думал ночью про пиджак, графин коньяка на столе, приставленную к нему чичероне в юбке, про переданную похвалу «сверху», про ещё одну премию… он сам чувствовал, как его покупают, т. е., значит, и продают, и он не мог понять, кто, но не хотел верить, что совершил ошибку, оторвавшись от своего дела с ребятами, с которыми у него всегда получался искренний контакт, и превратившись в «еврея при губернаторе»…

Жена давно стала принадлежностью в жизни. Всё было под её влиянием, и он тоже, и дети… у него была только Фраза. Но… при такой жизни он чувствовал, что она порой уже даёт ему знать, что хочет покинуть его. Тогда бы он остался один и без всего, без главного, составлявшего смысл существования. А поделиться было не с кем, кроме как с ней же, с Фразой, и чтобы получился разговор, надо было материализовать её – ну, хоть перенести на бумагу, и взять лист в руки. Он так и сделал в один из вечеров. Он сидел поздно под перешёптывания укладывающихся за занавеской детей и ворчание жены «А фарбренен зол алц верн» и «А фаркишефтер нефеш».1 Потом он не знал, куда спрятать написанное, положил на гардероб и придавил старыми часами, долго ворочался в постели рядом с женой, пытаясь побыстрее уснуть… и утром поплелся на станцию разбитый, ещё больше раздвоенный и растерянный. Ему не с кем было посоветоваться, некому показать то, что он пишет, и он знал, что это никому не нужно… вернее, никому до этого нет дела и никогда не будет.

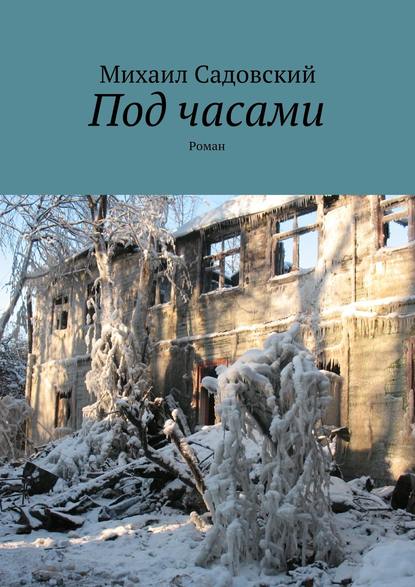

Литература вдруг представилась ему огромной скалой, о которую разбиваются волны таких вот писаний. Он почему-то вспомнил про Буревестника, ему вовсе стало тошно, потом «рождённый ползать…» Он не знал, для чего рождён, и вдруг подумал, что с тех пор, как купил этот костюм, прошло полгода, колени на брюках вытянулись, лацканы пропали, после того, как он обсыпал их в буфете сахарной пудрой с булочек, что раньше за доклады ему выписывали гонорар, а сам он просить не может, если они забыли, и очередная передовая в журнале обошлась ему в полторы недели, а статья в газете за подписью главного, которого он уже не видел два месяца, стоила ещё недели… А за это время можно было добавить страниц тридцать под часами… и он обрадовался этому: названию, неожиданно пришедшему на ум… на перо… это оно само вывело над перечёркнутым прежним «Под часами». Так он обнаружил, что растёт не то повесть, не то роман и ужаснулся. Решил порвать рукопись, но понял, что это невозможно, потому что она вся была в голове, и если не перенести её на бумагу, не освободиться от неё, то ничего написать больше не сумеет… а вернее всего, просто сойдёт с ума…

***

– Ты знала, что он пишет, мама?

– Нет. Я знала его, а что пишет… нет. Он приносил иногда журнал и показывал то передовицу без подписи, то изложение доклада своего патрона на конференции, то его, т. е. свою статью с его подписью, в газете…

– И что?

– У него было лёгкое перо. И он был совсем непрактичным человеком. Конечно, его бессовестно использовали. Но не было выбора. Сегодня так легко быть умным задним числом…

– Но рукопись сохранилась?

– Думаю, что нет.

– Это только научные работы устаревают, но идеи, в них заложенные, вечны – они столбы эпохи.

– Нет, нет. Рукописи пропадают. Люди уходят бесследно. Нет, нет…

– Поэтому ты приходила в ужас, когда поняла, куда меня повлекла Фраза.

– Это была дорога в никуда. Я ошиблась? Мне хотелось бы посмотреть, что вышло, но в «потом» не заглянешь…

– Он был хорошим человеком?

– В бытовом смысле – да… но это тоже надо уметь понять. Хотя все его любили за безвредность…

– Равнодушие?

– Может быть. Он жил внутри себя…

Режиссёр

Время не обращало на нас никакого внимания и заставляло посторониться. До премьеры оставалось три дня, до отъезда – четыре. Штанкет был полуопущен, и на нём висела грязная пыльная падуга. Дежурный свет из-за неё освещал только первые два ряда зала, а дальше в глухом полумраке светились овальные номера кресел. В одном из них – ровно посредине ряда, сидел мужчина, опершись лбом на руки, положенные на спинки впередистоящих кресел.

Идти домой не хотелось. Нет – было невозможно погрузиться опять в вопросы о сыне, о ботинках, о том, что сказала соседка по площадке… или, не дай Бог, начнут расспрашивать, как дела и сколько человек можно пригласить на премьеру… или, совершенно невозможно – спрашивать, как вышел костюм и не психанула ли Валентина по его поводу… это уже было чересчур, и он заволновался так, словно всё уже произошло: и спросили, и пошили, и…

Человек решительно встал. Натянул куртку, валявшуюся под креслом, сунул руку в карман – последняя трёшка не выпала. Он ловко направился вдоль ряда, потом на сцену по ступенькам слева, раздвинул задник, свернул налево и вышел в открытые по случаю приёма декораций, вернувшихся с гастролей, ворота. Никто в театре, таким образом, не знал, где он. Свернув за угол, он проголосовал и уже в салоне машины тихо сказал: «Мне до поворота Канавы. Трёшки хватит?» – Водитель утвердительно кивнул, даже не взглянув на него.

За открывшейся дверью пахло старым тёплым уютным домом. Широченные половицы, изразцовая печка, глубокое окно с геранью и цветущей «невестой» на подоконнике за плотным тюлем. Он любил это пространство, заставленное до последнего сантиметра вазами, мягкими медведями, обезьянами на свисающих лианах, буратинами и зайчатами, сидящими в нелепых позах, пианино с метрономом на крышке, любил колокольцы в проёме двери, старую кровать с блестящими шарами в изголовье и таким привычным и удобным матрацем. Они долго сидели за круглым столом под старинным и ни разу не перетянутым абажуром. Он пил, не переставая, и никак не чувствовал приближения хмеля. Потом, когда совсем стемнело, улеглись под толстенное одеяло, и все пять чувств его слились в одно.

Утром он проснулся как всегда рано. Почувствовал, что лицо залеплено её рыжими, пахнущими лавандой волосами, и, перепутанные с её ногами, ноги затекли. Он хотел повернуться на спину, но понял, что сзади кто-то лежит, с трудом приподнял голову и искоса уставился в ещё одно спящее лицо. Тогда он стал до деталей припоминать весь вчерашний день, вечер, начало ночи… попытался встать, но не так-то просто было выпутаться… Татьяна зашевелилась, открыла глаза и уставилась, словно видела его в первый раз: «Ты куда? Рано ещё! Никогда утром кайф не словишь…» Он продолжал молча смотреть на неё, и ей пришлось продолжить: «Ты меня вчера замучил. Пришлось Людку звать на подмогу… ну, ты же её знаешь, моя соседка по дому… что ты молчишь, а вчера был доволен… даже очень, ворковал: „Девочки, девочки“, у тебя что, неприятности на работе?» Он на секунду опустил веки, и она восприняла это, как подтверждение своих слов. «То-то ты вчера был, как сумасшедший. Такой ненасытный!» И она смачно поцеловала его в щёку. Он приподнялся на локтях, рассмотрел спящее лицо соседки – действительно, он её знал, Татьяна уже приглашала её в компанию. Спина вылезла из-под одеяла и мёрзла. Тогда он упал лицом в мягкую подушку, почувствовал, как Татьяна заботливо укрыла его, и снова уснул. Последнее, что промелькнуло в голове: «Чего я на ней не женился? С ней всегда так легко и хорошо… а женился бы и всё – ни легко, ни хорошо…»

Завтракали они опять вдвоём. Людка убежала на работу.

– Ты зачем её позвала? Скажи честно.

– Ты меня одну заездил. – Он смотрел, как она сладко потягивается напротив и заматывает на затылке свою рыжую копну.

– Ничего не помню. Когда ж она пришла?

– Часа в два. Правда не помнишь?

– Не-ет…

– Что ты выделывал… у тебя что, действительно не ладно в театре?

– Почему ты так думаешь?

– Родненький, это только почувствовать можно.

– И у тебя получается?

– Главное, что у тебя получается, – засмеялась она. – Ты, когда работа не удовлетворяет, ко мне приходишь… самоутверждаться…

– Что-то часто прихожу. Пора искать другую работу, да я делать ничего не умею больше…

– А когда неприятности, – продолжила она, деликатно отпивая из чашки, – неистовствуешь. Так что извини… пришлось…

– Хм… и часто ты её призываешь? – Она посмотрела на него долго и пристально.

– Уходи.

– Нельзя же сразу впадать в амбицию, этого добра мне везде хватает.

– Каждый получает по заслугам. А хамить будешь у себя в театре.

– Ну, прости, ради Бога, ты меня не так поняла. Ты сегодня дома?

– Дома.

– В четыре приду каяться… – она молчала и не поднимала глаза. – Ладно?

– Ты никогда не знал, где находится рампа. Я ведь не лезу в твою личную жизнь…

– Таня, у меня целая репетиция впереди… не надо… – и так ничего не клеится, – тихо добавил он, опершись двумя руками о стол и свесив голову.

– А то, что мне целый день предстоит работать, ты не подумал? Они этого не прощают… – и она обвела рукой комнату. Он поднял голову, будто впервые посмотрел на кукол, сидящих, лежащих, висящих со всех сторон. Фантастические наклоны головы, крошечные растопыренные ладошки. Старинные камзолы, шпаги в крошечных ноженках, торчащие гапиты, тяги, раскрытые пасти и вытаращенные глаза… им тоже скоро на сцену.

– Прости меня, Таня, прости. – Он поддерживал ладонью её голову сквозь мягкий пучок на затылке и сладко-сладко долго целовал, заряжаясь энергией и спокойствием. Потом медленно оторвался и вышел, не оглядываясь. Только на улице он вспомнил, что в кармане ни копейки, но возвращаться не захотел и решил, что когда доедет, стрельнёт в бухгалтерии десятку, чтобы ещё и на день хватило туда и обратно. «Хоть бы о работе что-нибудь ворохнулось внутри, – со злостью подумал он, – ни черта. Может, правда я не на месте. Татьяна права. Женщина… моя женщина… чего я на ней не женился? Тогда бы она не была моей женщиной. Женой – да. Женщиной? Нет. Я бы всё равно искал себе другую Татьяну. Поганая натура. Говорят, отец такой же был… и что?» Подъехала машина, и он по дороге разговорился с водителем, выясняя за сколько можно снять на трое суток фуру до Тамбова, соображая, как лучше гнать декорации на гастроли – в кофрах багажом по железке или машиной.

***

И ты, конечно, мама, боялась этого. Боялась, боялась. Говорила: «Этот мир!» И такая интонация у тебя проскальзывала, и ты так поджимала губы. Ну, вот я живу в этом мире. Не сбоку, не со стороны. Пожил немного в одном мире, потом в другом, теперь вот перебрался с великими трудами в этот и наверняка уже – навсегда. Такая же суета, только нет равнодушных и больше обиженных, от этого высокое нервное напряжение, а все эти развраты, кто с кем спит… ой, мама, почему анекдоты сочиняют про тех, кто у власти, про самых известных, а не про самых талантливых, порядочных и достойных? Да потому что именно они известны, а то не будет смешно… что рассказывать про обычного инженера, с кем он развёлся и на ком женился? Или про гениального засекреченного академика?! Вот про киноактёра, он же с экрана по-другому смотрится, и каждый может к нему в постель залезть… ты их жалеешь? Они, правда, бедные, никогда вдвоём остаться не могут, а может, им это нравится… почему ты молчишь?

– Так ты же слова не даёшь вставить… от этого ничего не остаётся. Ничего нет. Ни детей, ни дома…

– Ой, мама, после того, как столько людей убили… за один век убили столько, сколько жило на всей земле в прошлом веке…

– Но и в душе ничего не остаётся.

– Теперь обещают компьютеры. Даже рукопись выглядит странно – кусок пластмассы.

– Когда я была маленькая, книга была не только «лучший подарок», как писали в твоём детстве, – она представляла богатство. Библиотеки переходили из поколения в поколение… а теперь даже идеи умирают раньше, чем поколение состарится.

– Каждый имеет право жить, как ему хочется, лишь бы не мешать другому – разве не это смысл всего, что происходит за все века?

– Нет. Разврат мешает жить другому…

– Ты называешь это развратом… ты поэтому отказалась от карьеры артистки… ведь у тебя был талант… все говорили… а то что бы тебя остановило… для многих это норма жизни… кто прав? Кто судьи?

– Ну, есть же другие, вечные, общие нормы.

– Кто их установил? Религия? А ты знаешь историю папства? Священники, которые продали и душу и тело власти?.. Не большевики же, которые врали и жили двойной моралью… нравственные убийцы…

– Люди родили идею. Люди исковеркали её. Люди должны восстановить…

– Нельзя восстановить Вавилонскую башню… мама…

Гири

Когда он понял, как ловко и легко его купили, сам не поверил своему открытию, достал свои статьи годичной давности, стал анализировать, перечитывать, класть рядом с последними публикациями столбец к столбцу и ужаснулся тому, что произошло.

Пиджак засалился. Педагогика отступила назад, а впереди задрапированная в его Фразу шла демагогия… слава Богу, не под его фамилией, но всё равно близким и знакомым стыдно в глаза смотреть… и это за два свежих лацкана, не вытянутые брюки на коленках, бесплатную бабочку на ночь и графин с коньяком на тумбочке в номере… для совершенно не пьющего человека – многовато… он понял, что оказался ни тут, ни там… для «тех» он был чужим, не в состоянии ожлобиться в силу характера, воспитания и здоровья, для «этих» стал отщепенцем, оторвавшимся от неписанных скрижалей порядочности и разумности существования… и для всех – подозрительным типом, явным ловкачом, может быть, стукачом, может быть, живущим под чьей-то ещё не распознанной «крышей».

Он вспомнил сорок восьмой, прошлый испуг снова сильнее сжал сердце. «Если бы я чего-то стоил, пошёл бы вслед за Квитко и Бергельсоном. Просто я им не нужен, и себе я тоже такой не нужен. То, о чём мечталось, никогда не сбудется». Потом он стал высчитывать, что же его оградило: страх патрона за то, что пригрел прокажённого, или его заступничество, поскольку всё же он был ему нужен, может быть, счастливое стечение обстоятельств, и понял, что просто до него не дошли ещё руки. Он понял, что оказался в капкане, – уйти значило сразу же подписать себе приговор, сидеть на месте – только оттянуть развязку… «Но не могут же они взять всех! – возражал он себе и отвечал, – Могут. Как сделали это со всеми крымскими татарами… в одну ночь»…

Вернувшись домой, он, несмотря на поздний час, стал энергично действовать под приглушённые проклятия «А, фарбренен зол алц верн»…2 своей ничего не понимавшей супруги, сетовавшей особенно, что он не переоделся и, как настоящий «лёмушка», непременно испортит последний костюм…

Он снял со шкафа пачку исписанных листков и завернул их тщательно в газету, потом перевязал какой-то лохматой верёвкой и сунул в старую, выжженную годами сумку от противогаза, которая воняла селёдкой. Всё, что хранилось в ящике под столом, он комкал и засовывал в печку. Дверца ржаво скрипела, сыпалась сухая зола на пол и со змеиным шипением растекалась по подложенному, как у всякой топки, жестяному листу. Когда ящик опустел, он вытянул заслонку и поджёг всё с одной спички. Пламя загудело, и тягой шевелило дверцу топки, а там, где она не плотно прилегала к раме, видно было, как мечется рыжая горячая стихия. На душе его стало много спокойнее. Он взял ключ от сарая, но потом передумал и повесил его обратно на гвоздик у двери. Жена давно замолчала. Она поняла, что сейчас совсем не время, поскольку дело, видно, приняло нешуточный оборот, и у неё так же защемило сердце, как днём у мужа, но она не знала, отчего и не умела так анализировать.

На улице было прохладно, он поёжился и поплотнее прижал сумку локтем – идти предстояло совсем недалеко. Он сначала стукнул тихонько в окошко, потом в сенях во вторую внутреннюю дверь и вошёл, не дожидаясь ответа.

В комнате было тепло, тоже топилась печка, и на конфорке стоял чайник. Он шагнул в комнату и остановился.

– Садитесь, – пригласил его человек, сидевший у стола, и встал ему навстречу. Пётр Михайлович поколебался, снимать ли пальто, но решительно шагнул к столу и сел. – Давно я вас не видел, Пинхус Мордкович.

– Давно. Давно, Смирнов.

– Что-нибудь случилось. Просто так вы бы не пришли в такую пору. – Мужчина встал и, приволакивая ногу, поплёлся к плите, поставил чайник на стол, две разномастных чашки, сахар и в плетёной корзинке сухари, обсыпанные маком. Всё это он делал молча. Его гость сидел, положив одну руку на стол и опустив голову. – Маша так и не вернулась, Пинхус Мордкович…

– Я знаю, – откликнулся гость, не меняя позы. – Ты не жди напрасно…

– Я не жду, – перебил хозяин, – я и не жду. На фронте ждал очень, думал, как вернусь, что… – он вздохнул. – А помните:

По рыбам, по звёздам проносит шаланду,

Три грека в Одессу везут контрабанду…

Я вас часто вижу, как вы утром на станцию спешите… что, уже ушли из детского дома?

– Слушай, Слава, – не отвечая, начал Пётр Михайлович и поднял глаза, – тут вот какое дело… я… вот, здесь рукопись… – он вытянул сумку из-под пальто, – можно, конечно, и в печку, но…

– Почему? – Слава протянул руку. – Вас понял…

– Ты можешь, если почувствуешь риск, это сделать и без меня… я подумал, что это, как экзамен на зрелость… это всё о нас… о вас, о нашем еврейском детском доме, ты ведь не забыл… может, пригодится. Ты одарённый мальчик был… очень… я надеялся, что писать начнёшь…

– Я три года в разведке шлифовал свой талант… теперь чужие книги переплетаю, а мечтал… мечтал, не скрою, вы меня заразили… иногда жалел даже, что разбередили тогда… а скажите… за это не волнуйтесь – ни одна мышь не найдёт, даже если кто и стукнет… скажите, я всё думал, думал, когда бывало сидел и часами ждал в снегу или в кустах у чужого окопа… почему вы меня тогда спасли? Зачем так рисковали?.. Русского мальчишку-уголовника в еврейский детский дом… тогда ведь тоже не сладко было… Я всё никак понять не мог, зачем вам это?

– Значит, плохо я воспитал тебя… – откликнулся Пётр Михайлович, – если ты мне такие вопросы задаёшь. Я пойду… если что случится… со мной, не заходи к нам… ради памяти всех ребят сбереги это. – Он встал и, не протянув руки, направился к двери.

– А Машка Меламид не виновата. Вы же всего не знаете, Пинхус Мордкович. Я сам, дурак, всё натворил… так что вы про неё не думайте, – донеслось сзади. Он обернулся и тихо ответил:

– После. После. Обязательно расскажешь… обязательно… это очень важно, только после.

Дома он прежде всего открыл свой портфель, достал из него непочатую пачку бумаги, разорвал опоясывавший её бумажный поясок и половину листов бросил на стол, вторую половину он положил на то место, где прежде лежала рукопись, накрыл старой жёваной газетой и придавил часами, потом вскарабкался на табурет, убедился, что всё получилось натурально, и только после этого снял пальто и переоделся. Он видел, с каким недоумением жена смотрит на него, но сделал вид, что не замечает, посидел несколько минут в оцепенении с закрытыми глазами, потом снова вскарабкался на табурет и, сам не зная зачем, рядом с часами поместил на газете две продолговатые холодные гири, соединённые цепочкой. Снова усевшись, он оценил свою работу: сверху над шкафом торчал крошечный уголок газеты… И он представил себе, как они приходят с обыском и, конечно, обнаруживают этот манок и бросаются доставать рукопись с ехидными улыбками – нет, – непроницаемыми лицами, и как злость искажает их, когда они обнаруживают, что достали. Он так ясно всё это увидел, что невольно вслух усмехнулся.

– Ха!

– Вос тутцах? Что происходит? Ты можешь сказать мне, что происходит, или твоя жена уже такая дура, что ничего не сможет понять?

– Перестань, Белла. Ты же интеллигентная женщина, ты же читаешь газеты, ты же еврейка, наконец, перестань – что происходит, то происходит. Со всеми происходит и с нами тоже.

– Ты будешь работать или сначала поешь?

– Я сначала поем, а потом буду работать… я буду работать, пока меня не остановят…

– Эйх мир а гройсер менч! Большой человек! Никто тебя не остановит! Кому ты нужен без работы! Ты будешь пахать на них до самой смерти! У тебя уже столько фамилий, что тебя просто потеряли!

– Я же говорил, что ты умница! Они меня потеряли! Ты права! Права! Пока не построю царские палаты… это уже было… что дети?

– Дети? Какие дети? У тебя что, есть дети?

– Знаешь, иногда мне кажется… – он замолчал и склонился над тарелкой.

– Ну, договаривай, говори – я ничего не вижу, меня подменили, ничего вокруг не интересует… мой отец вовремя умер, но не каждому бывает такое счастье… его и в местечке уважали за ум… а у нас не одни дураки жили…

– Знаю, у вас в местечке родился Троцкий… дос из а глик! Это большое счастье! Но прошло ровно пол двадцатого века, и мир ничего не предложил новенького кроме способов убийства, и первые удары всегда падают на наши головы… так если умереть, то хорошо, как Пьер и Люс… ты помнишь «Пьер и Люс»? Помнишь? Конечно, помнишь – мы вместе вслух читали, а у тебя всегда память была лучше… лучше, лучше… так оглянись назад: стало плохо, и нас опять нашли… одними татарами и саратовскими немцами не обойдётся… ты же знаешь, ты же вся в отца…

***

– И ты знала, что он пишет что-то своё?

– Скорее догадывалась… такое лёгкое перо… но он при своей мешковатости и наивной мягкотелости был с твёрдым стержнем внутри… нет, я не знала, конечно.

– А ты не писала что-то «своё»?

– Всё, что я писала и делала, было «своё» и часто не устраивало генеральную линию… но в науке нельзя выхватить одного – это дело коллективное, я бы сказала, корпоративное… тут не спрячешь ничего… а честно сказать, не было у кого спрятать…

– У тебя не было друзей?

– Таких, у кого можно спрятать, не было, все они нуждались сами в такой же дружеской поддержке. На этом и строилось осведомительство в этой среде. Некоторые наивно полагали, что могут откупиться чужой судьбой и жизнью, обесценивая этим свою собственную…

– А ты уже не верила в общую идею?

– Если скажу «да» – совру, если «нет» – неправду… единственное, что я могла сделать, – порвать и вынести некоторые книги…

– Я помню…

– И знаю, что ты их потихоньку спасал…

– Этого я не знал!

– Знала!

– И не остановила меня?

– Ты бы потом не простил мне этого…

Мама, мама, кто же посмел встать между нами! Как мне вернуться туда, чтобы тогда жить с тобой одним, общим… как страшно ты спасала меня… вы жили, как обложенные волки… биологи, генетики… по-вашему выходило, что коммунистические идеи не передаются по наследству и надо власти тратить колоссальные силы на внедрение их в человека, а потому уровень разума населения должен был быть достаточным лишь для восприятия дрессировки… сколько подписей стояло под твоими статьями – оценивающих, разрешающих, допускающих, берущих на себя ответственность… а кому это надо – брать на себя ответственность… сколько идей состарилось в ящиках лабораторных столов и сгорело в буквальном смысле перед предполагаемыми обысками и арестами. Мы имеем право только сожалеть – ну не все же могли быть протопопами Аввакумами, хирургами Добровольскими и стоиками Вавиловыми.

Может быть, ты и не знала, что он писал, а может, так убедила себя в этом, чтоб и под пыткой не проговориться… а ты не забыла, что с тем чемоданчиком, что стоял в прихожей у стеллажа с книгами с твоей парой белья, зубной щёткой, железной коробочкой зубного порошка и полотняным мешочком сухарей, потом… я ездил в институт и носил в нём «Термодинамику» и ноты… он так и простоял без дела все аресты и погромы… ты, наверное, тоже думала, что до тебя просто не дошли руки…