© И. Ракша, 2022

Я романов не пишу. Я бегун на короткие дистанции. Уже много лет пишу только «малую прозу». А это гораздо труднее, чем романистика. Тем более именно так сегодня диктует наш нервный, горячий и торопливый век. И эту новую форму я сочинила и впервые назвала «дневниковая проза». В ней есть и документ времени, и философия реализма. Плюс тайна и волшебство. Или, как точно сказал Поэт: «И творчество, и чудотворство».

Для меня эта сложная форма прозы самая оптимальная и любимая.

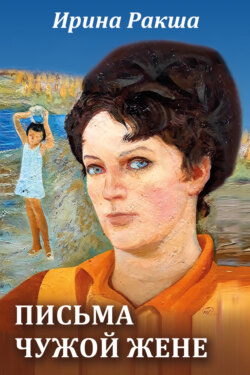

Мой первый классический роман «Белый свет» и роман этот – «Письма чужой жене» – как две опоры моста через долгую реку бытия. По форме они совершенно разные, но всё это я. Всё я. Именно об этом художник Юрий Ракша писал: «Как в зеркало мы смотрим в мир и отражаемся в нём. Произведение автора – это отражение мира, а значит, и его самого. И потому в каждом ищите художника, его Суть, его отражение. Он здесь…»

К читателю

У Вас в руках редкая книга – роман не для всех. Хотя с увлекательным сюжетом и многими действующими лицами. Этот роман – исповедь (а исповедуются ведь не каждому) – написала Ирина Евгеньевна Ракша, известный русский прозаик, автор многих книг, изданных в России и за рубежом. Удостоена высоких государственных наград: лауреат многих премий, кавалер орденов, обладатель ряда медалей. За достижения в искусстве имя Ирины Ракши включено в различные энциклопедии, а также в Книгу рекордов России (2008 г.). Имеет звание академика. Её именем РАН назвала малую планету Солнечной системы № 5083 – Иринара.

В этом романе автор впервые публикует свои воспоминания о деятелях литературы ХХ века, с которыми свела её судьба. М. Светлов, М. Шагинян, Н. Хикмет, Б. Пастернак, А. Тарковский, В. Астафьев и др. А также – о ярком русском писателе наших дней Е. И. Носове (1925–2002), Герое Социалистического Труда, лауреате Государственной премии СССР.

Литературоведы могли бы считать период 1971–1973 годов малопродуктивным в творчестве мастера слова. Однако именно в эти годы Носов написал более сорока удивительных писем, являющихся украшением эпистолярного жанра, которые он посвятил одному человеку – коллеге Ирине Ракше. Но главное – его величеству Женщине, своей Музе, своей большой Любви.

Эти письма дороги не только своей исповедальностью. Их сопровождают и глубокие комментарии автора, и одновременно героя повествования. Бесценны и её откровенные размышления о времени, и штрихи к портретам друзейсовременников. На страницах романа открываются души не только Е. Носова и И. Ракши, но проливается свет на судьбы самой страны. Надеемся, книга будет интересна и учёным, и широкому кругу читателей.

Итак, Вы на пороге увлекательного чтения и новых открытий!

Письма чужой жене

Роман-исповедь о причудах любви

Если жизнь тебя обманет,

Не печалься, не сердись!

В день уныния смирись:

День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;

Настоящее уныло:

Всё мгновенно, всё пройдёт;

Что пройдёт, то будет мило.

А. Пушкин

Сны мне прежде никогда не снились. А тут вдруг приснился Евгений Иванович Носов, курский писатель. Через сорок лет после нашего расставания. Вернувшись как-то домой в шумную Москву, на Ленинградку, на четырнадцатый этаж кооперативной квартиры, из лесной благодатной тиши своей истринской бревенчатой дачки, я в первую же ночь вдруг увидела этот сон. Да такой яркий, отчётливый. Хотя чёрно-белый. Как в немом кино.

Будто вхожу это я в какую-то заводскую столовую советских времён. Как бы «столовку». Кругом пусто. Потолки низкиенизкие, и почему-то кругом нет окон. В глубине, за кухонной стойкой раздачи, кто-то невидимый гулко гремит пустыми кастрюлями. (Очень знакомый в советские времена звук.) В зале пол кафельный, квадратиками, столики алюминиевые, покрыты светлым пластиком. И за одним из них довольно близко от меня сидит Женя Носов. Как в кино говорят – «герой на среднем плане». Смотрит без удивленья. Широко улыбается и жестом приглашает сесть рядом. Он не в робе, не в куртке, которые так любил, а в знакомом мне лучшем своём, «свадебном», светло-сером костюме.

Как и прежде – грузный, грудастый, напоминающий матёрого лося из курских или брянских лесов. Хотя себя он порой называл и слоном, и медведем. И у этого «лося» – молодой, лукаво-радостный взгляд и счастливое выражение лица. И он очень, очень похож на актёра Форда. Есть такой в США широко известный актёр – Харрисон Форд. Можете посмотреть. Ну вылитый Носов, словно двойник. Вот и всё. Вот и весь сон.

Поутру я очень разволновалась. Да и позже сон как-то не забывался, и я долго удивлялась этому видению, почти реальному, почти пророческому. Тем более сплю я обычно без снов, а тут вдруг такое. К чему бы, думаю… Правда, потом за суетой дел всё как-то отступило, померкло. Однако в жизни ничто не бывает случайным. Всё хорошее в жизни промыслительно. Да и плохое тоже. (Фото 1.)

А недавно позвонили из Государственного архива (РГАЛИ, ранее – ЦГАЛИ) и попросили дополнить, добавить что-нибудь к прежней, хранимой у них моей «коллекции» – из новых блокнотов, книг, рукописей. Я им пообещала.

И вот на днях дома, подставив стремянку, я полезла на антресоли, что над входной дверью. В свой домашний архив. Из глубины с трудом вытащила чемодан – очень старый, фибровый. Он тяжёл, запылён и уморительно допотопен. Уголки с металлическими накладками, запоры щёлкающие подломаны. Когда-то в незапамятные пятидесятые на алтайской «моей» целине я, романтичная столичная девочка, бабушкина любимица, с гордостью купила его в Бийске с первой своей получки. Зарплаты. А спустя время с ним же, полным дефицитных изданий подписной русской классики (нам, целинникам, книги продавались по льготам, а в Москве только лишь за талоны сданной макулатуры в двадцать кило), я вернулась в Москву, к маме и бабушке. Остался позади родной совхоз «Урожайный», который построили мы – юные энтузиасты – своими руками. Это было в степи, возле реки Катуни, недалеко от шукшинского села Сростки. А ещё я вернулась в столицу и с аттестатом зрелости (в селе Грязнуха, ныне Советское, окончила десятый класс), и с корочками механизатора «широкого профиля». (Фото 2.)

И ещё с серенькой трудовой книжкой, где красовались первые записи: «Почтальон… Учётчик пилорамы… Разнорабочая… Корреспондент газеты “За урожай”».

Из Москвы на целину уезжала послушная девятиклассницаотличница, профессорская внучка, игравшая в музыкальной школе Шопена и Моцарта, а вернулся сложившийся человек, гражданин труда, познавший землю не только ногами, но и руками, ладонями.

…А этот старый фибровый чемодан выбросить мне всегда было жалко. Как что-то родное, живое, как память о первых буранах в степи, об армейских палатках на десять коек, в которых мы жили с девчатами. Потом – как память о первых журналистских командировках. Потом – о вузовских практиках (в Москве я поступила сперва на агрофак в ТСХА, потом с отличием окончила сценарный факультет ВГИКа, потом Литинститут, ВЛК). В общем, этот исторический чемодан был со мною бок о бок всю жизнь. Знавал он пыль и грязь, жару и мороз, яранги белоснежного Заполярья, теплушки Певека, лесные палатки тайги. Ездил со мной и на гремящих дрезинах по БАМу, трясся в Саянах на вездеходах, летал на кукурузниках над Чукоткой. В общем, чемодан этот служил мне верно, был всегда нужен и предан. До тех самых пор, пока наконец замки его не сломались, запоры не отлетели. И он не сдал эстафету другим, уже новомодным, на колёсиках, импортно-клетчатым чемоданам. Тем, что стали со мной летать в иные края и веси. Даже в Рим, Париж и Пекин. А он, обиженный и разбитый, ушёл на покой вполне заслуженно. Был загружен всякой бумажной всячиной и надолго забыт на антресолях в московской квартире…

Не знаю, почему до сих пор поэты не сочинили какой-нибудь высокий мадригал или красивую оду Его Величеству Чемодану? Почему не воспели, к примеру, старинный саквояж начала века, чеховский? (Именно такой, кожаный дедушкин, какой я тоже храню до сих пор.) Или хотя бы не прославили вековечную на Руси суму? Суму перемётную – перекинутую в дорогу через плечо и много чего повидавшую? Написал же, к примеру, великий Чехов в «Вишнёвом саду» высокопарное обращение своего героя Гаева к Его Величеству Шкафу!

Сняв чемодан, я наконец подтащила его к тахте. И, пощёлкав сломанными запорами, откинула крышку. В тот же момент на свет Божий мне под ноги посыпались старые папки, газеты, журналы. И ещё пожелтевшие вырезки моих публикаций, некогда так милые сердцу. Господи, сколько же тут всего! Сколько же мной за целую жизнь понаписано, «понапахано»?! А главное, как и зачем мой муж добрейший, мой Юрий Михайлович, дивный художник и аккуратист, умудрялся десятки лет приумножать и хранить всё это?! Нет, не я, не я, а именно Юра сохранял всё это добро – он хозяин, главный человек в доме и в моей жизни.

Но ответить себе я не успела, поскольку из чемодана скользнул на пол к моим ногам небольшой пакет в пожелтевшем, хрупком от старости полиэтилене. Он был крест-накрест перевязан тонкой зелёной ленточкой. И потому не рассыпался. Но я не стала его разворачивать, а отложила. Дела Госархива мне тогда показались важнее. И лишь на другой день я развязала зелёный бантик…

Пакет состоял из бережно сложенной пачки каких-то писем, открыток и телеграмм. В конвертах и без. Я прочла обратный адрес: «Курск, до востребования». И ещё: «Курск, ул. Блинова, 12…» По аккуратным строчкам лиловых чернил я вдруг узнала знакомый почерк!.. Боже мой!.. Господи!.. Неужели?.. И даже дыхание перехватило… Это ведь Женя!.. Конечно, Женя!.. Носов!.. Мой незабвенный Евгений Иванович!..

С пачкой в руках я обессиленно села. Прямо хоть сердечное принимай…

…А ещё в пакете была маленькая такая катушка, плоская, круглая, с коричневой лентой плёнки – старинная магнитофонная звукозапись. Таких давно нет и в помине. И которую (как я сразу же поняла) мне предстояло каким-то образом оживлять, расшифровывать… Только как, где, у кого?.. Таких допотопных магнитофонов и на свете теперь уж нет. Разве что где-то в музеях.

В общем, с письмами я постепенно всё-таки справилась. Читала их медленно, долго, подробно. И даже с трепетом. Потом один за другим стала «забивать» тексты в компьютер. Так сказать, раскрывать, к счастью, очень понятный Женин почерк. Почерк отличника, где каждая буква буквально красовалась и пела. Где с каждой страницей, каждой строкой, порой даже со словом – передо мной воскресало моё прошлое. Казалось, давно забытое, умершее, стёртое, но вот почему-то не пожелавшее кануть в Лету… Оно воскресало то постепенно, а то яркими вспышками эпизодов, горячо и реально. Восставало, как птица феникс из пепла. И отряхивало живыми крылами… Конечно, благодаря Божьему промыслу, но главное – моему Юре, моему дорогому мужу-художнику, зачем-то сохранившему всё это…

Впрочем, у Бога нет ни пространства, ни времени. Нет ни будущего, ни прошлого. Всё едино, единовременно, всё как на ладони. На Его длани. И мёртвых у Бога нет. Все живы. Так что всё равно – все мы там встретимся. И ещё подумала: хорошо бы всем нам жить на земле сострадательно и любя, чтоб не стыдно было потом стоять у гроба друг друга…

* * *

А тут вдруг в гости ко мне неожиданно напросилась дама, назвавшаяся журналисткой из Курска, из какой-то газеты, давней поклонницей курянки Плевицкой, великой певицы-народницы, погибшей во Франции в эмиграции в начале войны, и курянина, известного прозаика Евгения Носова. Я, конечно, обрадовалась. Любое лишнее слово о моих любимых и родных мне особенно дорого. Она назвалась Диной Ивановной. «Но вы можете звать меня просто Диной», – разрешила она и попросила дать ей интервью об этих великих её земляках.

Пришла она к вечеру, как мы и договорились по телефону. Неяркая, в годах и полноватая. Документов её я, конечно, не спрашивала. Последние годы газетчики ко мне приходили частенько.

И вот мы с гостьей уже сидим в моей уютной квартире на Ленинградке, у белокаменного камина Юрочкиной работы. За широкими окнами, за тюлем штор, с высоты четырнадцатого этажа – раскинулась перед нами заснеженная Москва 2012 года. В вечерней дымке белеют внизу квадраты разнообразных крыш. Всюду до горизонта россыпь живых, мерцающих огней, как при посадке самолёта.

– Скажите, Ирина Евгеньевна, – говорит Дина, – вот это вокруг нас по стенам – это всё картины вашего мужа, Юрия Михайловича?

На журнальном столике между нами уже лежит её включённый блестящий маленький диктофон.

– Да, всё это оригиналы. И масло, и графика. Тут и мои портреты, и наших друзей. И пейзажи его родной Уфы, реки Белой. И Дальний Восток, тайга – Юра там с Куросавой работал над фильмом «Дерсу Узала». (Фото 3.)

Цепким взглядом оценщика она осматривала мою комнату.

– Очень красиво. Чувствуешь себя как в музее.

– Да. Но это коллекция домашняя, лично моя. А основные его большие полотна, Юра называл их «программные», в разных музеях. И России, и мира. И в Третьяковке, конечно. Например, его известный триптих «Поле Куликово». И «Разговор о будущем», и «Современники», «Портрет Тарковского».

– Андрея Тарковского? – живо спрашивает Дина. – Режиссёра?

– Нет. Его отца, Арсения Тарковского, чудо-поэта. Мы с Юрой дружили с ним. А за «Современников» и полотно «Моя мама» в 72‐м году Юра получил в Париже премию «Биеннале‐72» в номинации «Лучшее в реализме». – Гостья округляет глаза. – Правда, вместо художника в Париж летали тогда, конечно, чиновники. Но каталог выставки нам всё-таки привезли. Правда, только один экземпляр. Очень его берегу. Я потом вам покажу.

– А ваши портреты тут особенно хороши. – Дина оглядывает картины на стенах. – Сразу видно, как сильно он вас любил.

– Да. Мы вместе рука об руку прожили всю сознательную жизнь. Со студенчества во ВГИКе, нищего, но счастливого, до его последнего вздоха… (Фото 4.)

– У вас ведь и дочка есть? Так сказать, продолжение, – говорит Дина.

– Вон как раз перед вами на картине это «Продолжение». Дочка Анечка и я. На фоне «пейзажа Родины», как называл Юра, – мать и дочь… Она тоже художница. Сейчас на натуре, с киногруппой, на съёмках. Она, как и папа, во ВГИКе окончила художественный факультет. Кстати, у тех же педагогов училась.

– А внуки есть?

– Да, я давно уже бабушка. (Фото 5.)

– А это, – Дина продолжает оглядывать комнату, – что? Фотографии предков?

– Да. И по маминой линии – семья Никольских. И по отцу – курян Винниковых. Из села Винниково, что под Курском. Акулина Фроловна и Василий Авраамович, – я поясняю: – У деда Василия в селе было прозвище Солдат. Восемнадцать лет он прослужил в царской армии. Правда, с побывками. Потому и детей народить успели. А предпоследняя дочка была как раз Дёжка (то есть Надюжка). Певунья. В будущем – великая Надежда Васильевна Плевицкая.

Гостья встаёт из-за столика, поближе разглядывает фотографии в рамках. Над пианино, на стенах, на тумбочке. А я разглядываю её.

Она вовсе не молода, и даже не хороша, востроноса. Но мне называть её просто по имени и правда удобней. И я поясняю:

– А эти, Дина, фотографии уже Ракшей. Так что перед вами тут собрались все эти крестьяне-дворяне, «Иваны да Марьи». И даже священники.

Она вскинула брови.

– Вот этот в чёрном, монах с ключами?

– Да-да. Это игумен Игнатий, с ключами от храма. Он же Иван Ракша. Мой родственник. Он на Святой земле похоронен, в Хевроне, прямо под дубом Мамврийским. Бывший белый офицер царской армии. Он принял монашество в эмиграции, в монастыре под Мюнхеном, и стал Игнатием. А оттуда был послан в Палестину игуменом. Полвека хранил там, в Хевроне, этот дуб легендарный, под которым когда-то сидела Святая Троица. Даже с ним рядом умудрился построить храм Авраама и Сарры. Я была на его могиле в 1991‐м. С первыми паломниками из России… (Фото 6.)

– А кто эта красивая дама в мехах, в шляпе со страусиным пером?

– Это как раз и есть та деревенская Дёжка-Надюжка, страстотерпица наша – Плевицкая. Урождённая Винникова… Правда, она тут с мужем, Эдмундом Плевицким, танцором. Они вместе недолго прожили. Но его польскую фамилию она до конца жизни несла достойно. Правда, этот красавец оказался, как говорится, нестандартной ориентации. И православная Надя этого не стерпела. Расстались, конечно. Хотя и в Париже он её не оставлял. Он оказался ещё и лентяй, альфонс и страшный игрок. Казино, рулетка, вечный проигрыш в карты. Всё время он её обирал. Даже кольца выпрашивал, чтоб покрыть карточные долги. (Фото 7.)

Диктофон лежит на столике возле меня. Дина его не выключает, движется по гостиной вдоль стен. Всё с любопытством разглядывает, только что руками не трогает. Я её понимаю – журналисту так и положено – и поясняю охотно:

– А вот на том фото – год 1914-й. Это уже война началась, Первая мировая. Певица была в зените славы. Концерты, гастроли, квартира в Москве. Дружба с Собиновым, Шаляпиным, Станиславским, Качаловым. Но она патриотка, она добровольно едет на фронт рядовой сестрой милосердия. В Гатчине участвует в боях. Работает в госпиталях, в полевых лазаретах на передовой среди взрывов, снарядов и крови. В бесценных своих мемуарах потом напишет: «Часто песни мои раненым были нужнее бинтов и лекарств…» А на том фото вы видите у неё на груди боевой орден Святой Анны? – и я поясняю, на мой взгляд, важное: – В голодном 1993 году я за свои деньги издала её интереснейшие воспоминания. Она писала их в эмиграции, в Берлине, в Париже. А спустя 70 лет я впервые издала их в России. «Мой путь с песней». Издала на свои ничтожные деньги в голодном 1993‐м. Бумага газетная, обложка мягкая, но тираж хороший. (Фото 8.)

А Дина, продолжая рассматривать фото на стене, вдруг беззастенчиво спрашивает:

– А мне подарите?

Помолчав, отвечаю:

– Хорошо. Я тираж издала большой.

– А что, в Советском Союзе издать было нельзя?

Я восклицаю:

– Что вы! До 60‐х годов и заикаться было опасно, что у тебя кто-то из родных за границей. Даже имя было страшно произносить. Только после развала страны мне удалось с трудом её напечатать. И «Дёжкин карагод», и «Мой путь с песней». Так что этим горжусь. А наша Надя после Цветаевой (с которой они, кстати, знались в Париже), после Ильина и Бунина вернулась-таки на родину хотя бы в мемуарах.

– Плевицкая для курян большая гордость. У нас её творчество в музучилище преподают. И в колледжах. Музей открыли в Винниково.

– Она не только для курян гордость. Она великая русская женщина. Перед её памятью шляпу надо снимать. Основоположница жанра. Да-да. Русской народной песни как жанра. Она всю жизнь не только собирала по всей Руси народные песни, ездила по Сибири, по Волге, Кавказу, по самым глухим местам – ради песни (почти две тысячи собрала), но и с лучшими композиторами работала над их аранжировками, а ещё сама сочиняла и слова, и музыку. Записала и впервые исполнила их с высокой эстрады. Государь называл её «Курским соловьем». А Шаляпин на своём фото, ей подаренном, писал: «Мой любимый Жаворонок».

– Да. Конечно. Я слышала.

Её интерес меня подкупил, я буквально завелась, указываю:

– А видите на пианино вон тот бронзовый колокольчик? На нём стоит бронзовый поющий соловушка. Это и есть «Курский соловей».

Дина осторожно берёт фигурку в руки, и она словно бы оживает, готовая зазвенеть. А я продолжаю:

– Это работа моего друга – скульптора Славы Клыкова. Приз имени Плевицкой. Лучшей певице года – народнице. Его получили певцы на фестивале. Ну и я, грешная. Как первая помощница Клыкова, сопредседатель фестиваля её имени. Ну и как внучка Плевицкой, конечно. (Фото 9.)

– Простите, Ирина Евгеньевна, а вот этот антиквариат – эта беломраморная Мадонна, и эти кони, бронзовые на камине, и этот чернильный прибор с медведем – это тоже фамильное?

– Конечно, – вздыхаю я. – Это всё память. Остатки прежней фамильной роскоши. По материнской линии… Осколочки. То, что удалось сохранить бабушке, маме. И не продать в голод, в войну. А после их смерти как могу сохраняю я. Не продала даже в лихие девяностые. Хотя мне даже приходилось таксовать, как говорится, «бомбить». Я ведь вдова. Одна дочь вытянула, выучила. Уже без Юры. Он от лейкоза умер. В 1980‐м.

Мы молчим. Каждая о своём. Потом, присев к столу, она проверяет свою модную технику. А я добавляю, как бы заканчивая:

– А пара вон тех коней на камине – работа знаменитого скульптора Лансере. Анималиста. Евгения… И письменному прибору с сидящим меж чернильницами чудо-мишкой больше ста лет. В эти чернильницы из хрусталя макал своё перо ещё мой прадед, хирург Иван Никанорович Никольский. Личность очень достойная. Он на Шипке в боях участвовал, оперировал и болгар – православных братýшек, и сотни наших спасал. Получил орден Святого Георгия из рук самого Скобелева, «белого генерала»… А вон та фигура Мадонны с детьми – из Венеции. Это подарок моего деда юной бабушке Зине, Зизи. В их свадебном путешествии.

Тоже сто лет назад… – Я помолчала. – Тут у каждой вещи своя судьба и история, своя душа. Всё это продолжение нашего рода.

Но любопытная Дина не унимается:

– А откуда вон та «ореховая» шкатулка?

– О, эта вещь особая. Шкатулка с секретом. Заповедная. Личная вещь Плевицкой. Я об этом эссе написала. Кстати, оно есть в интернете. Но вы, к сожалению, не читали, конечно. (Гостья молчит.) Недавно мне удалось даже фильм о ней снять, документальный. Написала сценарий, нашла режиссёра, а он нашёл деньги. Фильм так и называется – «Шкатулка с секретом». Советую его посмотреть, он тоже есть в интернете. Режиссёр Борис Конухов.

Дина рассматривает шкатулку.

– А что в ней сейчас? Неужели вещи Плевицкой?

– Представьте себе, да. Там до сих пор её иконка Богоматери, её серебряная театральная сумочка, лайковые перчатки, письма, щипцы для завивки волос. Даже флакончик из-под духов. Французских. До сих пор хранит дивный запах… Вот как в жизни бывает. Вещи живы, а хозяйка закопана где-то во Франции, где её погубили. В чужой тюремной земле…

Поднимаясь, я предлагаю:

– А мы с вами, Дина, пойдёмте-ка на кухню. Заварим китайского чаю. Очень редкий сорт есть, царский. Мне в Китае его подарили художники. Я в Пекине читала им лекции в Союзе художников. По приглашению старшей дочки Дэн Сяопина…Чаи разные были, дорогие, в коробках. Почти все уже выпила.

– А вас что, в Китае переводили?

Мы идём с Диной в кухню. (Она не забыла с собой взять диктофон.) Сажаю её к столу. Сама занимаюсь заваркой чая, чашками.

– Переводили. В Шанхае – роман «Белый свет», в Пекине – рассказы. Переводчик был чудесный, академик-русист Гао Ман. Он и художник прекрасный. Портреты Есенина, Толстого, Чехова. (Фото 10.)

И фильмы документальные там крутили. Я вообще люблю в кино документальный жанр. Сердцу дорого что-то личностное, душевное. Но притом и художественное. Писатель должен правду жизни превращать в правду искусства.

Я разливаю в красивые чашки зеленоватый чай. Аромат сразу плывёт по всей кухне.

– Недавно я задумала документальный роман. На основе подлинных писем.

– Сегодня, наверно, можно и из эсэмэсок составить роман.

– Можно, наверно. Молодые могут докатиться и до этого. Но мой роман будет особый.

– А много у вас романов?

Я смеюсь. Вполне искренне.

– Ну, если иметь в виду на бумаге, то я вас разочарую, всего один. Я ведь рассказчик, новеллист. Как я говорю, бегун на короткие дистанции. Спринтер. А это даже труднее… А роман «Белый свет» – моя алтайская исповедь. Я вообще люблю белый цвет. Первый мой очерк именно так и назывался. Потом из него вышла повесть «Весь Белый свет». А спустя годы – уже роман «Белый свет».

Ведь это не только свет чистоты, свет земной, но и свет небесный. В белом свете заключена вся радуга, вся палитра цветов, которая входит в солнечный спектр. «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан», то есть красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Все оттенки, нужные мастеру для создания полотна.

– И, наверно, свет души автора? – с улыбкой добавляет она. Вижу, ей хочется мне понравиться. – А где можно его прочитать?

Я огорчаюсь. Какое-то время молчу.

– Да в интернете, конечно. Он там давно… Честно говоря, я думала, вы подготовились. Читали меня… Знаете, к кому идёте… Даже ранние мои книги и сейчас в любой библиотеке есть – от Минска до Чукотки. Так что «Белый свет» растёкся по всему белому свету, ведь тираж романа три миллиона. Его и переводили много.

Дина несколько смущена. Ловко переводит разговор на другую тему:

– Очень уютная у вас кухня. И большая.

– Ну, если десять метров большая, то да. На Преображенке, на прежней нашей квартире, было пять. В хрущёвке, в «хрущобе». Там, не вставая из-за стола, мы с плиты чайник снимали.

За нами в кухню пришли, ластятся к ногам мои любимые кошки-подружки. И чёрная Муся, и Малевич в белых абстрактных пятнышках.

– Вижу, вы животных любите. Сколько их у вас?

– Не просто люблю. Я их уважаю. Не обижаю. Это не просто кошки, это друзья. Коты. Хотя и ободрали на диване обивку. Но очень ласковые, душевные. И обожают гостей. Надеются на взаимность.

– Вы сказали «душевные». Что, у них есть душа?

– А как же. Они тоже душу имеют. В них две ипостаси. Тело и душа. А в нас три: тело, душа и Дух. Этим и отличаемся… А вы, Дина, попробуйте мёд. Алтайский. Друзья прислали из «Урожайного»…

В доме у нас всегда любили животных. И собак, и кошек. И эти не покупные, спасённые. Грешно покупать, когда столько вокруг бездомных. У нас в семье тест есть, проверка людей «на вшивость». Очень простой: «Любишь животных или нет?»

– Не все проходят?..

– К сожалению, не все.

И вдруг она спрашивает:

– А Носов Евгений Иванович прошёл?

– О да! Он очень любил животных. У него ведь тоже были собаки. Да и в прозе его, помните? И белый гусь, и петухи есть, и другие. Он пронзительно любил всё живое, всё сущее на земле… Вообще, Женя был крупная личность. А без доброты крупной личности быть не может.

– Ирина Евгеньевна, – она медлит с вопросом, – а можете хотя бы коротко рассказать о вашей первой встрече с Носовым?

– Могу конечно. Только если коротко, это уже не ответ. Да-да, нет-нет. Первая встреча – это серьёзно. К тому же с тех пор почти полвека прошло. Забылось многое. Остались только штрихи. К портрету времени.

– Вы тогда уже были писателем? И встреча с мэтром, наверное, вас потрясла? Не так ли?

– Нет. Совсем не так. Конечно, разница в возрасте у нас большая. Но тогда я была уже вполне состоявшимся автором. Даже известным. И за спиной – большая судьба. Три института, три изданные книги, замужество, дочь. Заработанная кооперативная квартира. А главное – работа и публикации. Я была тогда в эпицентре литературной жизни Москвы. Конечно, о том, что есть в Курске такой хороший писатель-«деревенщик», я знала. Но познакомились мы случайно: зимой, в Переделкино. В писательском Доме творчества.

Есть под Москвой такой заповедный островок – Переделкино. Теперь уже знаменитый. Но сильно капитализмом подпорченный. А раньше там настоящий сосновый бор рос. Станция Мичуринец, чуть поодаль – деревенька Чоботы. Гудят поезда. А я помню ещё дымы паровозов. Потом пошли тепловозы. Потом электрички. Вдали по горизонту то и дело стучат по рельсам вагоны, бегут составы.

Ещё в тридцатые годы, при Максиме Горьком, настроили среди сосен несколько десятков казённых дач. Для писателей. А в центре – Дом творчества санаторного типа, окруженный берёзами, соснами. Чтобы те, кто без дач, могли там спокойно работать, лесом дышать, прятаться от семейных забот. И путёвки для членов Союза писателей предоставлялись со скидкой… Вот там-то мы с Евгением Ивановичем и встретились.

– И получился классический треугольник? Художник, Писатель и Муза?

– Звучит романтично. Но в жизни, как всегда, всё было сложнее, серьёзней. Было – как на разрыв аорты. Помните у Окуджавы?

Я знаю, это любовь была,

Посмотрите, ведь это её дела…

Если хочешь, Бога сюда призови.

Ничего невозможно понять в любви…

– Но всё-таки вы с Носовым, люди серьёзные, даже семейные, оказались в ЗАГСе?

– Дело в том, что Евгений Иванович никогда не вступал в официальный брак. Даже вырастив двух детей. А мы с Юрой на тот момент были в разлуке. Ведь работа в кино особая. Ведь съёмки на натуре по всей стране долгие. Порой не виделись по полгода. К тому же на этот момент мы были в разводе, конечно, в фиктивном. Новому поколению этого не понять. Мы всё мечтали кроме квартиры купить для Юры светлую художественную мастерскую. Ему для работы, для живописи. А то наши «хрущёвские» комнатёнки были вечно завалены холстами, мольбертами, рамами. И мастерская была в подвале, тёмная, где всегда пахло красками, скипидаром. Но иметь две квартиры на одну семью советские законы не позволяли. Тогда это считалось даже не роскошью, а экономическим преступлением. Вот мы и развелись фиктивно. Нашли строящийся кооператив. Назанимали денег и даже внесли первый небольшой взнос за однокомнатную квартиру для Юры. На улице Фестивальной. Думали, чтобы потом, с годами, дочке её отдать.

– Это и была цель развода?

– Да, и очень серьёзная. В те времена фиктивно разводились очень многие. Это теперь, в наше время, снимай, покупай что, сколько хочешь и где хочешь. И не только художники. Тогда ведь квартир не сдавали даже. Вот и приходилось хитрить, как-то выкручиваться.

Журналистка слушала недоверчиво, ошарашенно. Потом покрутила, проверила свой аппаратик, понажимала кнопки. Резко раздались обрывки моего голоса, разных фраз. Всё хорошо работало.

– А что такое, Ирина Евгеньевна, быть нынче писателем?

Я помолчала.

– Это не нынче, Дина. Иные порой думают, раз ты грамотный – вот и писатель. А это профессия всегда была мучительная, тяжкая. Писатель един во всех лицах: ты и актёр, и режиссёр, и художник. Сказано же: «Вначале было Слово. И Слово было у Бога». Понимаете? «И Слово было Бог…» Слово – Бог. Вот что главное.

– А кого среди русских писателей вы считаете лучшими?

– Вы думаете, скажу – Носова? Или Распутина? Нет-нет. Пожалуй, скажу – Набокова. Гениально неповторимого. Кстати, и Евгений Иванович так считал. Хотя «Лолиту» мы с ним оба не принимали. По понятным причинам… Мы с ним вслух читали Набокова «Другие берега». В Переделкино, в Доме творчества. По ночам читали друг другу. Это не проза, а чудо… Мне кто-то тайно тогда привёз из Парижа. Такую голубенькую, запрещённую книжку. И она гуляла по этажам, по писательским номерам. Тогда за границей купить её было несложно, например в «Глобе», на русском. А вот провезти в СССР, через границу – почти невозможно. Отнимали… А Набоков волшебник. Стиль, язык – всё драгоценно. Тогда запретные книги у нас перепечатывали на машинке. И тайно распространяли. Я помню, сама на старенькой «Олимпии», на папиросной бумаге, под копирку печатала Ходасевича, Цветаеву, Мандельштама. В пятидесятые – шестидесятые мы даже Бунина читали тайно. Не говоря уж про пастернаковский роман «Доктор Живаго». Который, кстати, мне показался очень скучным. И «самиздат» этот передавали друг другу на ночь или на две. А за распространение можно было и срок схлопотать.

- Золотые опилки

- Английский роман ХХ века: диалог с Ф. М. Достоевским

- Эпоха вечного лета

- Преступность как функционально-криминогенное поле

- Путь к независимости: конституционный конфликт между американскими колониями и Великобританией в 60-х годах XVIII века

- Научные заблуждения общей физики и астрономии

- Моя Елизаветка

- Монолог без конца

- Сальса в ее голове. Руководство для мужчин, которые хотят быть счастливыми

- Боже, научи меня говорить

- Разговор о будущем

- Прощай, молодость

- Письма чужой жене