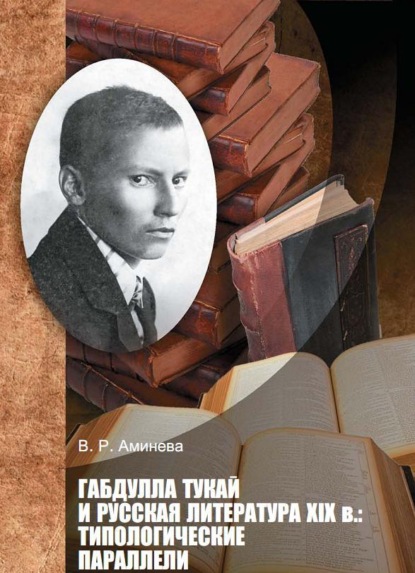

Габдулла Тукай и русская литература XIX века. Типологические параллели

000

ОтложитьЧитал

Введение

В отечественной и зарубежной науке существует мнение, что компаративистика вышла за рамки традиционных сопоставлений и противопоставлений отдельных культур и литератур во времени и пространстве и переходит от концепции «всеобщей мировой литературы» (Гёте) к идее «понимания другого». Дальнейшая разработка теории сравнительного литературоведения связана с расширением его проблемного поля – переходом к широкому кругу гносеологических, культурологических, аксиологических и других проблем. Общенациональными и внутриэтническими причинами вызвана потребность в компаративистских исследованиях, сконцентрированных на проблемах национального литературного процесса и ориентированных на выявление идентичности национальных литературно-художественных систем.

В истории татарской культуры Г. Тукаю и его творчеству отводится исключительное положение. Если в международной проекции татарской культуры такие фигуры прошлого столетия, как Ф. Амирхан и Г. Камал, играют столь же важную роль, как и Г. Тукай, то в национальном самосознании именно Г. Тукаю принадлежит особое место. Для последующих поколений читателей, писателей и поэтов он является неким культурным абсолютом, всеобъемлющим выражением духовного мира татарского народа, определившим пути развития национальной культурной традиции и национального самосознания. Как утверждает М. Хасанов, «творчество Тукая обозначило собой поворот национального эстетического процесса на новую дорогу… Национальное литературное развитие сливается с магистральной линией мирового эстетического процесса. Точка этого слияния – наследие Габдуллы Тукая… Наследие Тукая – первый по времени и значению вклад татарской культуры в мировую общечеловеческую культуру XX столетия»1.

Изучение темы «Г. Тукай и русская литература» имеет свою историю. С одной стороны, в статьях Н. Вагапа, Г. Тулумбая, З. Шарки, И. Гази, Ф. Бурнаша, М. Гайнуллина, Х. Хисматуллина и др. речь идёт о влиянии русской литературы, в частности, творчества А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, на татарских писателей начала ХХ в., в том числе и на Г. Тукая; с другой – о параллелях между русской и татарской литературами: например, между творчеством Г. Тукая и А. С. Пушкина, Г. Тукая и М. Ю. Лермонтова и др. Т. Ш. Гилазов выделяет основные этапы изучения литературных связей Тукая и русских, западноевропейских и восточных писателей в критике и литературоведении ХХ – начала ХХI в. Так, учёный отмечает, что «в статьях Ф. Амирхана, Г. Ибрагимова, Дж. Валиди и др. проблема литературных влияний хотя специально и не рассматривается, но при оценке творчества Тукая в целом, при определении его литературно-эстетических взглядов, отношение к этой проблеме высказывается. Переводы стихов западных и восточных поэтов, а также их анализ, выполненный на высоком литературно-теоретическом уровне, оцениваются критиками как «восхитительное мастерство» (Дж. Валиди) и Г. Тукаю отводится ими особое место среди поэтов-современников. При этом отмечается положительное влияние на манеру художественного мышления Г. Тукая произведений мировой литературы, особенно русской и западной»2.

В статье Г. Кутуя «Влияние русской литературы на Г. Тукая» дана типология межлитературных связей: «тәкълид (иярү)» – подражание, «үзләштерү» – усвоение, «файдалану» – использование3. Данная классификация, с одной стороны, сориентирована на традиции арабских поэтик, с другой – соотносится с теорией влияний и заимствований, сложившейся в рамках сравнительно-исторического метода изучения литератур.

Исследованию переводов произведений русских писателей, выполненных Г. Тукаем, посвящена диссертация Р. Башкурова, в которой даётся типология вольных переводов и определяются основные принципы переводческой деятельности поэта4.

И. Нуруллин раскрывает роль русской и зарубежной литератур в духовном развитии Г. Тукая и в формировании его как поэта. Учёный констатирует: «В стихах, статьях, в фельетонах, в автобиографических заметках и письмах Тукай упоминает имена Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Жуковского, Крылова, Кольцова, Л. Толстого, Гоголя, Островского, Никитина, Куприна, Горького, Л. Андреева, Дмитриева, Буренина, Позднякова, Потапенко, Петрова-Скитальца, Иванова-Классика, Измайлова, Сологуба, Надсона, Шекспира, Гёте, Шиллера, Байрона, Гейне, Гамсуна»5.

В ряде работ контактно-генетический аспект представлен как стимулирующий возникновение типологических параллелей. Т. Ш. Гилазов, исследуя формирование литературной репутации Г. Тукая в научно-критической мысли первой четверти ХХ в., отмечает, что «в одной из первых публикаций Ф. Амирхан высоко оценивает творчество Тукая, проводит параллель между ним и поэзией А. С. Пушкина в русской литературе»6. Постепенно две стороны межлитературного процесса – контактно-генетические связи и типологические схождения – начинают осознаваться как категории, образующие подвижную формулу, функционирование которой зависит от конкретного национально-литературного и исторического материала. Показательна в этом плане монография И. Г. Пехтелева «Тукай и русская литература», в которой содержатся объяснение и оценка тех сторон творчества татарского поэта, которые органически связывают его с русской литературой. Родственность эстетической позиции Тукая и Пушкина объясняется фактом влияния. И. Г. Пехтелев уточняет: «Пушкин влиял на Тукая не одной какой-либо стороной своего творчества, а всем характером и складом своей деятельности – глубиной мысли, правдивостью воспроизведения жизни, неповторимой силой поэтического вдохновения, остротой эстетического самосознания, верой в неиссякаемые силы народа, гуманизмом – всем тем, что составляет нетленное достоинство творений русского поэта»7. Близость Тукая к Пушкину, по И. Г. Пехтелеву, выразилась в понимании глубокого жизненного и художественного значения творчества русского поэта, в конкретных темах, образах и мотивах лирики классика татарской литературы, в переводах и свободном творческом истолковании отдельных произведений Пушкина.

По типу своего художественного мышления Г. Тукай был близок М. Ю. Лермонтову. И. Г. Пехтелев, указывая на ряд произведений Тукая, представляющих собой переводы, поэтическую переработку известных стихотворений Лермонтова, подчёркивает: «Тукай знал Лермонтова всесторонне. Духовное родство двух поэтов проявлялось во многих сторонах творчества Тукая. Главное состоит именно в этом духовном родстве, а не во внешних совпадениях тем и образов обоих поэтов»8. Предметом анализа в монографии «Тукай и русская литература» становятся стихотворения Г. Тукая «Поэту» (1907), «Наставление» (1907), «Обманувшийся» (1908), «Пророк» (1909), созданные по мотивам или представляющие собой переработку стихотворений М. Ю. Лермонтова.

На близость творчества Г. Тукая и Н. А. Некрасова обратил внимание татарский писатель А. Файзи: «Более всего Тукай тяготел к Н. А. Некрасову, который привлекал его народностью и социальной заострённостью своего творчества»9. Типологические параллели между произведениями русского и татарского поэтов выявлены Н. А. Бичуриной. Она установила, каким путём Г. Тукай мог познакомиться с творчеством Н. А. Некрасова: чтение произведений русского поэта в отдельных изданиях, знакомство с материалами о его жизни и деятельности, которые печатались в газетах и журналах того времени, и пришла к следующему выводу: «Мир поэзии Некрасова Тукай осваивал всесторонне, проникаясь духом революционной гражданственности его творчества»10. Сравнительная характеристика произведений, посвящённых теме народных страданий («Размышления у парадного подъезда» и «Дача»), изображению «женской доли» («Вчерашний день, часу в шестом» и «Опозоренной татарской девушке»), созданных поэтами образов борцов за свободу народа («Памяти Добролюбова» и «Светлой памяти Хусаина»), свидетельствует, по мнению учёного, об «идейном единстве Некрасова и Тукая», основой которого является «близость их творческих позиций в целом»11.

Г. Сагди перечисляет произведения Г. Тукая, представляющие собой переводы стихотворений русских поэтов, подчёркивая при этом, что больше всего он переводил произведения А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, именно они оказали на него наибольшее влияние12. Г. Тукая интересовало творчество не только многих русских писателей (И. А. Крылова, басни которого он переводил, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, И. И. Дмитриева, А. Е. Измайлова, А. В. Кольцова, А. Н. Майкова, А. Н. Плещеева, И. С. Никитина, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, Н. И. Позднякова, К. Д. Бальмонта и др.), но и выдающихся представителей английской, немецкой и французской литератур – Шекспира, Байрона, Шиллера, Гёте, Гейне, Беранже. В этой сориентированности татарского поэта на творческий опыт разных и непохожих друг на друга авторов проявились универсально-синтетический склад художественного мышления поэта, умение избегать односторонности в видении мира. Синтетическую систему национального поэтического стиля Г. Тукая Г. Халит рассматривает как результат обращения поэта к разным традициям – восточно-национальным, русско-европейским и народным: «Хотя сам поэт считал себя учеником Пушкина и воспел его идеальный образ («Пушкину», 1906), однако знатоки и почитатели его творчества находят в нём сходство то с Лермонтовым, то с Некрасовым, то даже с Гейне. А это свидетельствует о том, что татарский поэт, перекликаясь и сближаясь с такими корифеями классической поэзии, не перестаёт быть самим собою»13.

В задачу работы не входит исследование такой формы контактных связей, как переводы Тукаем произведений русских писателей, предметом внимания являются преимущественно типологические параллели и межлитературные диалоги. В условиях глобализирующегося мира происходит интенсификация межкультурных контактов разных народов, для них открываются всё новые возможности познания друг друга. Этим процессам сопутствует рост национального самосознания, стремление к более глубокому освоению своей собственной культуры, истории, религии. В полной мере эти процессы появляются в регионах России, где проживают разные народы нашей страны. И хотя культурные связи между ними имеют давние традиции, сегодня эти традиционные связи получают новые формы и новое содержание. Различия конфессий, идеологий, ценностных ориентаций в условиях демократического общества актуализируют проблемы межкультурного диалога. Особую актуальность данной проблеме придаёт билингвизм, определяющий социокультурную ситуацию во многих национальных республиках России. Читатель, владеющий двумя или несколькими языками, читающий художественные тексты, принадлежащие разным национальным литературам, в оригинале воспринимает свою культуру в единстве и столкновении с культурами других народов страны. Возникающее в его сознании сопоставление «своего» и «чужого» может стать основой для образования новых научных парадигм, соответствующих реалиям современных межлитературных взаимодействий.

Выбор для монографического анализа четырёх тем: «Г. Тукай и А. С. Пушкин», «Г. Тукай и Н. В. Гоголь», «Г. Тукай и М. Ю. Лермонтов», «Г. Тукай и Н. А. Некрасов» – обусловлен тем, что существующие между творчеством Г. Тукая и русских поэтов ХIХ в. контактно-генетические связи и типологические схождения формируют разные типы диалогических отношений между ними, в которых проявляются основные тенденции национального культурно-исторического развития – центростремительная и центробежная. Первая «направлена вглубь: на выявление национального своеобразия и всемирно-исторического статуса данной культуры; на осмысление и определение её менталитета, на закрепление и узаконение наиболее устойчивых, исторически мало изменяющихся смысловых структур, традиций, символических форм; на её обособление в ценностном поле мировой культуры как уникального духовно-практического образования»; вторая – «направлена вширь: на всяческое «размывание» национальной специфики культуры; достижение её максимальной открытости (в том числе инокультурным влияниям и межкультурным связям) и включение её в исторический «контекст мировой цивилизации на равных» с другими национально-культурными системами; на выявление общекультурных, общецивилизационных закономерностей её исторического развития на пути общественного прогресса и радикальных политических преобразований; на всемерное ускорение социокультурной динамики общества, постоянное обновление и смену традиций (а подчас и их решительную, резкую ломку)»14.

Произведения А. С. Пушкина, а впоследствии М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова – не только факт русской культуры, но и важнейший момент в духовном развитии человечества. Это писатели, участвующие не только в русском, но и в мировом историко-литературном процессе. Диалог с каждым из них, будучи этапом в творческом самоопределении Г. Тукая и становлении его как национального поэта, раскрывает разные грани его творческой индивидуальности. Эти диалоги носят не случайный, эпизодический, временный характер, а закономерный, длительный, постоянный, детерминированный внутрилитературными и внелитературными факторами. С другой стороны, сопоставительный анализ произведений Г. Тукая и А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова обнаруживает в творческом наследии, идейно-художественных исканиях и открытиях русских писателей новые, не проявляемые в иных контекстах смыслы. Широко известно высказывание М. М. Бахтина: «Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже… <…> Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур. Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины. Без своих вопросов нельзя творчески понять ничего другого и чужого (но, конечно, вопросов серьёзных, подлинных). При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет своё единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются»15.

Исследованию межлитературного диалога как фактора, под влиянием которого происходят сдвиги в эстетическом сознании и совершаются изменения в историко-литературном процессе, формируются интегративные тенденции в разных национальных литературах и осуществляются процессы их национальной и культурной самоидентификации, и посвящена данная работа.

Глава 1

Г. Тукай и А. С. Пушкин: пути самоидентификации

Типологическая близость А. С. Пушкина и Г. Тукая проявляется в сходстве той культурно-исторической миссии, которую каждый из них выполнил в своей литературе, заложив основы новой национальной поэзии и создав её классический стиль. Г. Халит, исследуя роль Г. Тукая в истории татарской поэзии, приходит к выводу, что он максимально сблизил поэтическое слово и его функцию с сущностью художественного объекта: «В тукаевской поэзии татарское слово впервые в полном смысле скинуло с себя общетюркскую поэтическую оболочку и обрело своё национальное звучание. В поэтической речи Тукая слова свободно переходят из одной тональности в другую, перестают быть атрибутами, привязанными к какой-либо теме или образу. В ней расширились и обогатились эмоциональные потенции и музыкальные нюансы родного слова. Поэт придавал большое значение его поэтической пластичности. <…> Впервые в тукаевской поэзии засверкали, как единое целое, интимно-лирические, общественно-публицистические и обличительно-сатирические грани национально-поэтического стиля»16.

Художественно-эстетическая реализация просветительских идей и концепций

Системообразующими в творчестве Г. Тукая являются мотивы судьбы нации и служения ей – основные идеологемы формирующегося в эти годы национального самосознания. Они стали определяющими в системе ценностного кодекса общественной идеологии, их приоритет перед другими интересами был незыблем. Только в служении нации личность обретала возможность самореализации. Именно эти идеи, воспламеняя сознание поэта на протяжении всего его творческого пути, составили один из нервных узлов его лирического сознания. Они вобрали в себя и мысль о необходимости развития татарского общества на путях приобщения к опыту и достижениям европейской культуры, и осознание значимости национальных традиций, и жестокую правду реальности, и утопические надежды, и исторический опыт.

В художественной концепции мира и А. С. Пушкина, и Г. Тукая господствует представление о законе и закономерностях, которые оба поэта ищут в просветительских теориях и традициях народно-национальной жизни. «Тукай и Пушкин видели в просветительстве путь к гражданскому и национальному освобождению народов. Именно так понимали они цель прогресса. Таким образом, просвещение и свобода сливались для них в единый идеал, ведущий к желанному народному счастью»17. Г. Халит подчёркивает, что «вольнолюбивые (гражданские) стремления Тукая неотделимы от его гуманистических воззрений, от его исторического оптимизма. Мотивы свободы разума и гражданственности, пламенно выраженные Пушкиным, были ему органически близки. Пушкинская поэзия, восславившая силу разума, утверждавшая его победу над царством тьмы, оплодотворила «светом правды» гуманистические устремления татарского поэта»18.

Просветительская парадигма стала толчком к преобразованию традиционной для национальной литературы картины мира, где доминировала оппозиция «Бог – человек». Одно из первых стихотворений Г. Тукая «Алла гыйшкына» («Из-за любви к Богу», 1905) использует её модификацию: «Бог – нация». Традиционные оппозиции выражают новое содержание: лирический герой призывает свой народ жить по Божественным канонам. Под ними понимаются высокая нравственность, стремление к знаниям, просвещению, высокое представление о человеке, его жизненном и общественном долге. Как отмечает Д. Ф. Загидуллина, «исламская философия, таким образом, переосмысливается с позиций этноцентризма: служение нации определяется для мусульманина как необходимость (фарыз)»19. В соответствии с логикой просветительского мышления строится характеристика человека. Такие качества, как высокомерие, лесть, консервативность, невежественность, борьба против просвещения, негативное отношение к другим людям, оцениваются отрицательно и признаются вредными для будущего нации, а значит и богоотступническими. Противоположные им черты способствуют прогрессу нации, и следовательно оцениваются как богоугодные20.

Ю. Г. Нигматуллина выделяет в творчестве Г. Тукая две тенденции, которые характеризуют его как поэта переломной эпохи: «совмещение двух или нескольких поэтических систем в пределах одного художественного произведения и постоянное сопоставление в поэтическом сознании прошлого и настоящего»21. Сближая цели поэзии с задачами просветительской проповеди, Г. Тукай создаёт ряд стихотворений в форме нравоучительных наставлений и дидактических призывов. Уже в самом первом из опубликованных стихотворений Г. Тукай от имени современного ему поколения татарской молодёжи заявляет:

Тырышып, идәлем журналларың әмсалени тәксир;

Җәһаләт вә наданлык ардусыны идәлем тәксир.

Гәзитең дөрлу әнвагы күбәйсен көн бә көн кат-кат;

Мәгариф мәйданында без, татарлар, уйнаталым ат22.

(Мы, усилья умножая, будем книги выпускать,

Побеждая светлой силой темноты слепую рать.

Пусть растут труды науки с каждым днём – во много раз,

Пусть на ниве просвещенья увенчает слава нас!23)

«Голүмең бакчасында…» («В саду знаний», 1905). Перевод А. Ахматовой

Название стихотворения «Голүмең бакчасында…» («В саду знаний») символично. Существенны религиозные истоки образа: сад имеет значение Рая, он занимает промежуточное место между небом и землёй. В словаре символов отмечается, что такая трактовка тесно связана с символикой Создателя как Божественного Садовника Жизни и Творения как выращивания сада. Это значение перекликается с мифологической картиной упорядочения первозданного Хаоса24.

В восточной философии и поэзии это «место наслаждения», символ жизни, воплощение рая на земле. В классической поэзии Востока сад представлен в виде рая. Деревья служили символом жизни и бессмертия, цветы были полны символических и мистических аллюзий, идущих от духовной поэзии. В «Гулистане» Саади читаем: «В саду ручей прохладный протекал / И пенье птиц звучало голосистых. / Румяные плоды – на всех ветвях, / Тюльпанов пёстрых много, роз душистых; / В тени деревьев ветер расстелил / Ковры цветов, и мягких, и пушистых…»25. Райские сады описаны в Коране. Четыре сада в чертогах Райского сада составляют, по представлению суфиев, Сад души, Сад сердца, Сад духа и Сад сущности. Они являют собой четыре этапа пути, по которому шествуют мистики. «Последним этапом постижения является путешествие по четырём райским садам, последний из которых (Сад сущности) объединяет мужской и женский принципы, но уже в состоянии взаимопреодоления и снятия противоположностей»26. Данное описание утвердило устойчивую традицию воспринимать сад как духовную аллегорию, место, сочетавшее крепкими узами духовное и мирское, мистический хронотоп единения с Абсолютом, постижения истины.

По наблюдениям Ю. Г. Нигматуллиной, Г. Тукай в одном из своих ранних произведений «Дусларга бер сүз» («Слово друзьям») не только упоминает о произведении Кул Гали и пишет стихотворение таким же стихотворным размером, как «Сказание о Йусуфе», но и развивает в духе просветительской идеологии идеалы гуманизма и просвещения, выраженные в произведении великого предшественника27.

Лирический герой Г. Тукая, постигая реальные преграды на пути просвещения, каждый раз с новой силой утверждает необходимость знаний и их непреходящее значение, призывая брать пример с других наций и народов:

И кардәшләр, кул тотышып, алга барыйк,

Башка милләтләрнең хәлен карап карыйк;

Мәдәният мәйданында урын алыйк, —

Егъла-тора алга таба атлыйк имди28.

(Возьмёмся за руки, друзья, вперёд пойдём —

И как живёт другой народ, тогда поймём,

Чтобы мир культуры был и нам – родимый дом,

Трудна дорога, но вперёд шагнём теперь29.)

«Дустларга бер сүз» («Слово друзьям», 1905). Перевод С. Олендера

Үл ачлыкдин! – тәгам көтмә ләимдин;

Өмид ит ризкыңый Рәхман Рәхимдин.

Хәрыйслык гаять әсфәлдер, сәфилдер;

Шәкертләр ризкына Тәңре кәфилдер30.

(Ты просьбой пред ним свою честь не унизь,

Надейся на Бога, учись и трудись.

Запомни, что жадность – презренный порок, —

Стремящихся к знанью питает сам Бог!31)

«Шәкерт, яхуд бер тәсадеф» («Шакирд, или Одна встреча», 1906). Перевод П. Шубина

Однако оптимистическая одушевлённость просветительскими идеями и вера во всесилие слова и знаний очень скоро уступает место иронической оценке татарской действительности. Так, идейно-художественную установку поэта в стихотворении «Татар кызларына» («Татарским девушкам», 1906) проясняет противоречие между поэтизацией красоты татарских девушек и сниженностью изображения их доли. Портрет татарских девушек создаётся в соответствии с традициями восточной любовной лирики: используются устойчивые эпитеты и сравнения, цель которых – воссоздать эмоциональную атмосферу восторга, восхищения, наслаждения красотой:

Сөям сезнең сызылган кашыңызны,

Тузылган сачыңызны, башыңызны.

Яратам тәмле, татлы сүзеңезне,

Зөбәрҗәт төсле якты күзеңезне.

Сөям кәүсәрдән әхля ирнеңезне,

Бу мактауга ризалык бирдеңезме?

Сөям кысмыйча нечкә билеңезне,

Ничек дисәм дә аз тәмсилеңезне.

Сөям бигрәк, хосусән, садреңезне;

Ни соң ул: шәмсеңезме, бәдреңезме?..32

(Люблю ваши брови – как стрелы они,

На кудри смотрел бы я целые дни.

Отраду слова ваши в душу мне льют,

Глаза ваши светятся, как изумруд.

О сладкие губы, я так вас люблю!

Всё кажется: мало красавиц хвалю…

Как тонкий и стройный ваш стан не любить!

Не знаю я, девушки, с чем вас сравнить!

Люблю вашу грудь я, вздыхаю порой:

Сравнить её с солнцем? Сравнить ли с луной?..33)

Перевод С. Ботвинника

Внешнему облику девушек соответствуют внутренние качества – простота, целомудренность, чистота и др. Главная антитеза «Родились вы золотом – стали землёй» выявляет трагическую судьбу женщины-татарки, обречённой на бессмысленное существование. «Золото – земля» – суфийский парный символ, который используется в светском контексте и в новой, нетрадиционной функции как способ выражения эмоционально-насыщенной, гиперболизированной оценки лирическим «я» положения татарских женщин в современном обществе. Судьба их трудная и уродливая, в ней – «невежество», «извечное горе и мрак»:

Алар сездән балаларын карата,

Идәнен юсаңыз, бигрәк ярата.

Сабак «бабын наданлык»тан аласыз,

Гомер буе надан булып каласыз.

Утырып сез бозаулар берлә бергә,

Лыкылдыйсыз иҗекне бергә-бергә34.

(Детей вы качаете в доме муллы,

Стираете тряпки и трёте полы…

Вас учат: стараются сделать темней!

Неграмотность – спутница всех ваших дней.

В телятнике сидя, приходится вам

Священные тексты зубрить по слогам…35)

Гиперболизация тяжёлой доли женщины-татарки восходит также и к приёмам просветительской литературы, которой для исправления пороков важно было потрясти всё существо человека. Вглядываясь в жизнь татарской деревни, лирический герой с горечью и негодованием констатирует нарушение в ней законов бытия. Обращение к татарским девушкам в конце стихотворения – это заключающие развитие темы призывы:

Вә сез әнгам дәгелсез бөйлә хаксыз,

Хокука мөстәхак, бәлки әхаксыз.

Вакыт кортылмага бу пәнҗәләрдән,

Вакыт ычкынмага эскәнҗәләрдән.

Ышанмаңыз, бабай Сәйдәш надан ул,

Түгел надан гына – анларга хан ул36.

(Но девушка наша – не скот, не раба!

Достойны вы всех человеческих прав.

Воспряньте же, хищникам когти сломав!

Избавьтесь от гнёта, вам страх не к лицу,

Не верьте Сайдашу37 – невежде, лжецу!38)

Основные антитезы, на которых строится образность текста, преодолеваются побудительной интонацией финала.

В соответствии с точкой зрения Н. Лаисова, произведения Г. Тукая конца 1905 – начала 1906 г. «О единстве», «Слово друзьям», «Шакирд, или Одна встреча» и др. написаны с целью пропаганды просветительских идеалов молодого поэта, вместе с тем в них воссозданы социально-политическая атмосфера эпохи, события периода Первой русской революции, ставятся актуальные проблемы времени: «Актуальность призывов, романтика борьбы, устремлённость в будущее, страстное желание свободы… выводили отдельные стихи Тукая за рамки дидактического морализаторства. Не нравоучение, не мораль, а высокое гражданское слово или призыв берут верх в лучших стихах молодого поэта»39.

Этой цели служат и посвящения конкретным личностям, событиям, новым явлениям в татарском обществе. Так, идеи просвещения и служения делу национального возрождения татарского народа утверждаются в ряде стихотворений, адресованных представителям различных слоёв татарского общества и имеющих призывно-публицистический характер: «Гәзитә мөрәттибләренә» («Наборщикам газет», 1906), «Мөхәрриргә» («Редактору», 1906)40, «Әдәбият ахшамы ясаучы яшьләремезгә» («Молодёжи, организовавшей литературный вечер», 1906).

Дугъры сөйлә, дугъры яз – хәүфитмә һичбер кемсәдән.

<…>

Канигъ улма бу кадәрлә, ит тәрәкъкый, алга бас;

Насбидер әбхаре гыйльмең иң дәрин бәхри сәңа41.

(Правду говори, редактор. Правду не боясь пиши.

<…>

Глубочайшим морем знанья надо стать. Иди вперёд.

Пусть тебя просторы манят, пусть претит застой тебе42.)

«Мөхәрриргә» («Редактору», 1906). Перевод Р. Морана

Әбәд тәрк итмәңез, зинһар, бу раһи,

Будыр чөн милләтең раһе рәфаһи43.

(С пути, что вы избрали, не сходите,

Вперёд, к прогрессу, нацию ведите!)44

«Әдәбият ахшамы ясаучы яшьләремезгә» («Нашей молодёжи, устроившей литературный вечер», 1907). Перевод С. Ботвинника

В лирическом субъекте этих стихотворений голос оратора, трибуна, одушевлённого высокими гражданскими идеалами, сочетается с бытовой, социально-исторической и психологической конкретикой. Например, поэту важно передать впечатление, которое произвёл на него литературный вечер, организованный передовой татарской интеллигенцией:

Ниһаятьсез гүзәл ахшам – бу ахшам,

Бәнем ядымда бу ахшам – сабах, шам45.

(Прекрасный вечер видел я воочию,

Его я помнить буду днём и ночью.)

«Әдәбият ахшамы ясаучы яшьләремезгә» («Нашей молодёжи, устроившей литературный вечер», 1907)

Послание «Наборщикам газет» завершается признанием:

Бу шигърем, шөбһәсез, кәлмештер афакы хыялымнан;

Сези тәкъдирә мәҗбүрем, дәгел кәнде хыялымнан.

Бу сүз ахыр сүземдер: сагъ улың, дустлар, мөрәттибләр;

Сезә даир бераз яздым – кәләнчә икътидарымнан46.

(Этот стих для вас написан, он согрет мечтой высокой,

Вас, наборщики, хвалю я с благодарностью глубокой.

Говорю я в заключенье: будьте счастливы, здоровы,

Как могу и как умею, я составил это слово!47)

«Гәзитә мөрәттибләренә» («Газетным наборщикам», 1906). Перевод С. Ботвинника

По мнению Н. Лаисова, высокая художественность подобных стихотворений Г. Тукая достигается слиянием публицистического слова с эмоционально-личным началом, умением общее выразить через личный опыт – опыт человека, осознавшего свою причастность к судьбе нации48.

Содержание стихотворения Г. Тукая «Милләтә» («К нации», 1906) составляет выражение всепоглощающего чувства любви к своему народу. Для того чтобы передать силу и накал этого чувства, занимающего абсолютно главенствующее место в помыслах лирического героя, поэт широко использует суфийские мотивы потери рассудка, сумасшествия, болезни-здоровья, одержимости любовью, отказа от своего «я», метаморфозы субъекта. «Җөмлә фикрем кичә-көндез сезгә гаид, милләтем; / Сыйххәтеңде – сыйххәтем һәм гыйлләтеңдер гыйлләтем49» («Мысли все и днём и ночью о тебе, народ родной! / Я здоров, когда здоров ты, болен ты – и я больной»50). Целью каждой мысли и каждого чувствования становится не абсолютный и трансцендентный объект, а родной народ.

Һәр хыялдан татлыдыр милләт хыялы, ля мөхаль;

Бу хыяләтдән кәлүр, гәр кәлсә мәҗнүниятем51.

(О твоём мечтаю счастье, в мире нет светлей мечты,

Одержим одной я страстью – сердцем быть всегда с тобой52.)

Перевод С. Ботвинника

Те же идеи высказываются и в публицистических статьях Г. Тукая. Так, в программной статье «Хиссияте миллия» («Национальные чувства», 1906) он пишет: «И наша нация нуждается в Пушкиных, Толстых, Лермонтовых <…> наша нация нуждается в настоящих писателях, художниках…»53 В статье «Безнең милләт үлгәнме, әллә йоклаган гынамы?» («Умерла ли наша нация, или она только спит?», 1906) поэт призывает: «…давайте окропим нашу нацию душистым нектаром цветов литературы, овеем её мягким ветерком газетных вееров и вольём в её уста живительную влагу объединения и совместного труда; вдохновим её музыкой, услаждающей душу, в ярких картинах отразим её собственное лицо; пусть раскроются её глаза, пусть оглядится она вокруг, соберётся с мыслями…» (Пер. И. Ахунзянова).