000

ОтложитьЧитал

Глава 2. Волкодир

Чуть погодя оба гада вроде бы придремали. Расслабился пестрый узел на правой ступне, потом и черный на левой. Бережно одну за другой высвободил я нижние конечности, встал. Босиком ступая по насквозь пропыленному ковру (вызволить шлепанцы не удалось), перенес свою плаху поближе к Стенькиной. Пальцы на ногах успели онеметь.

– Да ты одежонку-то свою развесь поди, – посоветовал хозяин. – Чаво жмешь! Нехай сохнеть…

Я огляделся. Бельевых веревок в пещерке, понятное дело, не водилось. Пристроил бермуды и футболку на подвешенный к потолку бочонок, предварительно мазнув его пальцем, не марается ли, а сам вернулся к неугасимому костерку, где был застигнут весьма неприятной догадкой.

Да уж не белая ли у меня горячка? Кто-то допивается до чертиков, а я вот до Стеньки Разина…

Даже дыхание пресеклось.

Нет, чепуха! Сколько мы там приняли на даче? Бутылку на двоих?

Заставил себя резко вдохнуть и обратил внимание, что владелец пещерки поглядывает на меня с веселым любопытством. Следовало хоть что-то сказать.

– Степан Тимофеевич, – брякнул я наудачу. – А может, ну его на фиг, этот ваш казачий говор? Гутарь энту вашу… Прореживайте ее хотя бы… Я ж слышу: вы и литературной речью прекрасно владеете…

И нечаянно попал, видать, в точку. В вавилонском смешении диалектов нет-нет, а проскакивали вполне себе книжные обороты. Байки-то про Стеньку Разина все слагали: и грамотные, и неграмотные…

Кажется, опять обидел. Фыркнул старик, надулся.

– По-писаному желашь? Ну давай по-писаному…

* * *

Подобно большинству душегубов, строителем Стенька был неважнецким. Персональная землянка его представляла собой так называемый холодный шиш – просто яма, укрытая жердями и плетнем, а сверху – земляной намет. Копал ее Стенька, припеваючи: «Ай, пороем, братцы, ямушки… Ай, поделаем балаганушки…»

В дождь там лило чуть ли не пуще, чем снаружи, еще и с грязью (а вот не припевки играть надо было, а шиш земляной повыше нагрести!). Впрочем, в ту пору, когда они с Ураковым слезли внутрь и убедились в отсутствии Настиной головы, деньки над волжским крутым бережком стояли подряд самые что ни на есть солнечные – пологий бугорок над ямой пропекся до звона, да и глинистое донышко подсыхало помаленьку.

– Котел-то – почистить не грех… – не зная уже, к чему придраться, проворчал напоследок атаман – и вылез вон.

Молодой разбойничек хмуро посмотрел ему вослед и, присев со вздохом на кошму, подтянул поближе вместительный медный казан. Чистил, а сам разглядывал три земляные ступеньки, смекая, как же это она сподобилась по ним вскатиться. Скакала, что ли, с одной на другую?

Разумеется, Стеньке и в голову не могло прийти, чем отзовется его пригорелая каша в двадцать первом столетии, когда внезапно оказаченные особи превратят «кашевара» в «кошевара» (того же, считай, кошевого), а закопченный казан его станет символом единства и удали новоявленных станичников. Так и будут молвить: Казачий Вар. Или Казачий Котел. Все, дескать, вместе варимся.

– Что, дуралей? – послышалось из того угла, где лежал плат. – Думал, умней Уракова?

Вздрогнул, обернулся. Вход в землянку был достаточно широк – и дневного света вполне хватало, чтобы разглядеть все в подробностях. Настина голова смотрела на Стеньку из плата не мигая. Личико – сурово.

Стало быть, никуда не укатывалась – просто из виду пропадала.

– Боись его таперича, – недобро предостерегла она. – Таперича он глаз с тобе не спустит…

– Да и шел бы он лесом!

– Да он-то пойдеть… А с тобой-то чаво?

– Да, може, я и не хочу в атаманы! – взъерепенился Стенька.

Усмехнулась голова.

– Куды ж ты денисси? – ласково-зловеще спросила она. – Думашь, я перва твоя встреча? Энто ты моя перва встреча… – Внезапно девичье личико выразило крайнюю досаду. – Дернуло ж меня связаться! Не мог на разбой другой дорогой пойтить? Да и я тоже… Нянькайся с тобой таперича!

– Вернуть тя, что ли? – осерчав, спросил Стенька.

– А и верни! – последовал ответ. – Завтра пошлеть тобе Ураков на промысел – в три стороны велит ходить, а в четвертую не велит…

– Да он завсегда так!

– А завтра, слышь, как раз в четвертую и ступай. Со мною вместе…

– А тобе куды деть?

– В плат сверни да в котомку сунь.

– А спросит, чаво в котомке?

– А ты ему с котомкой-то не показывайси.

Призадумался Стенька.

– Сабельку точить?

– Точи…

* * *

Так оно все наутро и случилось. Разослал Ураков разбойничков в три конца, а четвертый заповедал. «В энту, – говорит, – сторону ни по ногу не шагай!» Стенька, по обыкновению своему, давай перечить, кочевряжиться:

– Чаво енто? Куды хочу, туды иду!

Уставил на него грозный атаман свой мигучий глаз. Чародейский.

– Про Волкодира слыхивал? – вопрошает.

– Не-а…

– Твое счастье, кашевар. А пойдешь в ту сторону – еще и взвидишь, не приведи Господь! Ненадолго, а взвидишь…

– А чаво он?

– Таво! Чуда речная. Броня на ем – как на князе Барятинском, Юрии то есть Никитиче – неразрубная… Как взвидишь – сабельку бросай и сам в пасть к нему лезь! Все меньше хлопот…

* * *

Шли рощей и переругивались. Нет, шел-то, понятно, один Стенька – голова барыней в котомке ехала.

– Чаво идем? Волкодиру в пасть?

– Боисси, недовыросток?

– Дык… Боись не боись…

– Вот и не боись!

На ближней раине, натопырив перья, орала горбатая ворона.

– Нишкни, карга! – прикрикнул на нее Стенька. – Ишь!..

Ворона не унималась.

Волкодир… Кто ж он такой, этот Волкодир? Верно, волк какой-нибудь громадный. А почему тогда чуда речная, если волк? Еще и в броне…

Деревья расступились, и очутился Стенька на обрывистом волжском бережку. Глянул – чуть сабельку не выронил. Такое там лежало, что и впрямь оборони Господь! Взять ящерку, приумножить до верблюда хивинского – как раз оно и получится.

– Энто хто?.. Волкодир?..

Голос от страха пропал – один шип остался.

– Коркодил, – буркнули из котомки. – А в Волкодира это его уж ваши волжские переиначили… по недослышке…

– Дохлый, что ль?..

В котомке сердито промолчали.

Откуда-то свалилась все та же отчаянная ворона, явно целясь присесть на серо-зеленый горб недвижного страшилища. Но тут что-то шевельнулось, и Стенька заметил наконец рядом с бугристой и вроде бы замшелой коркодильей башкой саму Настю. Вернее, тулово ее, сидящее на коряге. Скорбно оглаживая одной рукой прижмуренное веко ящера, безголовая отогнала пернатую нечисть. Та шарахнулась, обезумевши.

Сидящая встала и направилась к Стеньке.

Мигом все уразумев, полез кашевар в котомку, достал голову, подал со всем нашим почтением.

Настя приняла ее обеими руками и бережно водрузила на плечи. Обмахнула с шеи следы засохшей крови. Огладила личико, словно бы проверяя, все ли на месте.

– Коркодил… – горестно повторила она. – А было у него еще одно имечко… тайное… Собеказухия. Потому как сам собе указ[1].

Отважился Стенька – тронул эту страсть. Вроде и вправду дохлый.

– Печенези тобе молились, – со слезой продолжала Настя, обращаясь к простертому на траве чудищу, – половцы молились… Татаре Зилантом звали, казаки – Яиком Горынычем… Царство хазарское за грехи утопил, Ростислава-князя под воду утянул… Учугов одних порушил – не счесть… Ни стрела тобе каленая не брала, ни палица железная…

– А чаво ж ен? – опасливо полюбопытствовал Стенька.

– Срок вышел… Годков-то ему, почитай, сколько? Волге с Волховом ровесник…

– А ты-то ему кто?

– Я-то?.. – усмехнулась, приосанилась. – А я вроде как невеста евойная… была.

– А ноне чья?

Вмиг осерчала, глазами пыхнула.

– Ноне – твоя… Чаво мигаешь? Тобе теперь учуги рушить, царства топить…

– Чаво это?

– Таво это! Перва ты моя встреча, чтоб тя об печь да в черепья!

А была та Настя белесая, светлоглазая – иноземного, чуть ли не варяжского подобия. Здешние-то все смуглявые да чернобровые. Оно и понятно! Что цыгане, что казаки – обличье у тех и у других заемное. У цыган – покраденное, у казаков – награбленное. В какую сторону уходили в набег, с той стороны и баб привозили. А хаживали обыкновенно к басурманам.

Вот и батька Стенькин Тимофей Разя фамилию себе привез из Крыма. В смысле – жену. Врала, будто турчанка, на самом деле была татаркой, а глаз имела дурной: на что посмотрит – все спортит. Да и трех сынов таких же выпекла, особливо среднего…

* * *

– Минутку, минутку, Степан Тимофеевич! – не выдержал и возмутился я. – Это уже не байки, это исторические факты! Прямо из учебника…

Старик хитровато на меня покосился.

– А учебник тобе не байка?

А и впрямь…

* * *

Не по нраву пришлись юному Стеньке обидные Настины речи.

– Какого ж я шута сабельку точил?

– А такого шута, что руби давай! Уракову скажем: битва была.

Дохлый коркодил (он же Волкодир, он же Зилант, он же Яик Горыныч) и вправду казался неразрубным. Похмыкал Стенька, похмыкал, вынул сабельку, примерился – и хвать ею по горбу! Клинок отскочил, показалось даже, будто искорка брызнула. Да уж броня… Как на Юрии Никитиче, князе Барятинском.

– Этак ты ее выщербишь только! Пузом кверху опрокинь!

Стенька отложил саблю, ухватил Волкодира за переднюю лапу, поднатужился, но так и не превозмог. Пришлось звать на помощь Настю. Кое-как перевалили вдвоем навзничь. Отступили, отдышались. Да, брюхо-то, пожалуй, послабже будет, чем хребтина, – глядишь, поддастся.

Так оно и оказалось: вошла сабелька в пузо, как в сырую глину.

* * *

– Ну Степа-ан Тимофеич!.. – разочарованно взвыл я. – Ну нельзя же так! Все сказание загубили! Такое сказание… Красивое! Героическое! «Волкодир его тянет и хочет проглонуть сразу. Стал Стенька шашкой своей владать, все челюсти ему разрезáть…»

– Пасть посек… – помедлив, согласился старик. – Настя велела… Камень в брюхе нашел – белый, с кулак. Взял его голой рукой – пальцы жгеть. Хотел выкинуть – запретила. «Прибереги, – говорит, – пригодится». Ладно, сунул в котомку… А вот голову… – посетовал он. – Голову долго рубить пришлось. Умаялси. Сабелька вся в зазубринах, притупела, скривилась – совсем никуды… «Ну, – думаю, – не слуга ты мне больше. Новую искать надо…» А Настя обратно поперек: «Слуга, – говорит, – слуга. Только ты ее, слышь, не обтирай – прямо так Уракову покажешь…»

– И поверил Ураков?

– Куды там! Очумел, крику поднял – на весь берег!.. Орет – из дресен вылазит. «Врешь, – кричит, – Стенька! Я тута девять лет с шайкой своей промышляю, а и сам в ту сторону не ходил, и другим не велел! Не мог ты такую чуду одолеть!»

– А вы?

– Побожился ему, поклялся: «Правду говорю, чтоб меня об печь да в черепья! Хошь, пойдем поглядим?» И сабельку кажу…

– А он?

– «Ай, – говорит, – курвин-прокурвин сын! Зарубил, небось, кого по дороге и сабельку нарочно выщербил… Чаво удумал? Всех нас Волкодиру скормить?» А шайка-то – смотрит-слушает. Неловко атаману при них труса-то праздновать… «Первым, – грозит, – пойдешь, а мы уж за тобой…» Ну тут и остальных…

– Абдраган вдарил?

– Ён самый… «Никуды не пойдем! – орут. – Жрать хотим!» Проголодались, вишь… Кашу им вари! «А вот как сходим посмотрим, – говорит Ураков, – так и пирушку учиним! Ежели не соврал Стенька – заздравную, ежели соврал – заупокойную…»

* * *

До того страховиден был атаман Ураков, что иная перва встреча сама богу душу отдавала, не ждя, пока он ножик вынет. А Волкодир-то все ж страховиднее оказался – даже дохлый. Как взвидел атаман башку отрубленную с челюстями да пузо раскрытое – сперва остолбуха хватила, а потом кинулся он что-то там искать в потрохах. Искал-искал, руки по плечи окровавил – так и не нашел ничего.

– Камушка не было? – спрашивает.

А Стенька стоит рядом – вроде как недоумен.

– Иде?

– В Ногайской Орде! Камушек! Бел-горюч, с кулак!

– Не-а… Требуха одна…

Шайка поодаль толпится, перешептывается. Боязно им подойти.

Закручинился атаман.

– Рассосался, что ль?.. – горюет. – Али с нуждой наружу вышел?.. – Потом глянул на Стеньку: – Погодь! – говорит. – А котомку куды дел? Ты ж с котомкой был!

Углядел-таки, одноглазый… (А котомка-то в дупле давно припрятана – Настя велела.)

Стенька только руками разводит:

– Дык… Проглонул он котомку… Я ее в его со страху бросил – он и проглонул… Я ж чаво брюхо-то ему резал? Котомку искал…

– Нету?

– Нету!

– Энто чем же она те так дорогá? Котомка-то!

– Да трубка в ней была! Куды ж мне таперь без трубки?

Крякнул атаман.

– Ладно… Свою подарю. Айда праздновать…

* * *

И пошла у них заздравная пирушка. Три дня гуляли.

Глава 3. Бел-горюч камушек

Был у атамана Уракова на бережку любимый бугор. Взойдет на него атаман, оглядит единым глазом Волгу-матушку и чуть узрит какое суденышко – кричит зычным голосом: «Заворачивай!»

Ну те смотрят: вроде Ураков на бугре. Значит, лучше завернуть. Так-то он ограбит и, глядишь, отпустит на радостях. А не завернешь – осерчает, догонит, набьет те пороху во все дыры да и запалит с прибауткой. То-то веселье…

Отгуляли они три дня, продрали утром ясны очи – а по Волге кораблик бежит! Гаркнул Ураков – не слушают на кораблике: плывут себе и плывут.

– Ах, курвины-прокурвины дети! – говорит Ураков. – Совсем Божий страх потеряли!

Сели с похмелья в лодку, взялись за веселки.

– Ай, грянем дружно!

Настигли-то вмиг, да капитан на кораблике не прост оказался. Выйдет на палубу: глянет – догоняют разбойнички, возьмет и тряхнет портками. Ну тех сразу на двадцать сажен и отбрасывает.

Так и ушли нетронутые.

Опечалился атаман.

– Вишь, Стенька, – корит. – А найди мы тады с тобой в потрохах у того гада бел-горюч камушек, были бы и ноне с добычей…

* * *

Выйдя к дуплистой иве, Стенька сперва оберегся – глянул, нет ли кого окрест. Вроде никого. Вынул из дупла котомку, из котомки – камушек и стал гадать, что ж это за диво такое. Ну бел, ну горюч, а добыча-то тут при чем, о которой Ураков толковал?

– У, злыдень! – в сердцах сказали сзади. – Пока повернется, слеза навернется… Ладно хоть про дупло вспомнил!

Оглянулся. Невесть откуда взявшаяся Настя с неприязнью смотрела на него исподлобья. Как всегда.

– Другой бы давно уж лизнул, – попрекнула она.

– Кого? Камушек? – забоялся Стенька. – Язык сожгешь!

– Не сожгешь! Добрым вином на пирушке не сжег, небось? Три дня дымили…

– Дык… праздновали…

– Ишь! Праздновали! Чуду он речную зарубил!..

Возразить было нечего. А хотелось. Коркодилу-то своему разлюбезному она, небось, такого невежества не оказывала – по одной, небось, половице перед ним, пупырчатым, ходила.

– Ну лизну… – посопев, допустил Стенька. – И чаво будет?

– А вот лизнешь – узнашь.

В сильном сомнении глядел он на камушек. Пальцы с ладошкой ощутительно пощипывало. Еще и лижи его, пакость такую из нутра поганого!

– Чаво ж раньше-то не сказала?

– Думала, сам догадаисси…

Отважился, лизнул. С тем же успехом он мог бы в лютую стужу колокол лизнуть али пушку чугунную. Мало того что камушек к языку прилип, мало того что и впрямь ожгло нестерпимо, – зашипел бел-горюч, съежился в горошину. Сглотнул ее Стенька и чуть не помер. Всего изнутри ошпарило, аж оземь грянулся.

Ожил, однако. Кое-как приподнялся, сел.

– Иде? – прохрипел он, шаря опаленным языком по опустевшему рту.

– В тобе, – сердито ответила ему Настя.

* * *

– Ну да, ну да… – несколько ошарашенно закивал я. – И с тех, стало быть, пор… вы и по-звериному… и по-птичьи разумеете…

Уловив, видать, в моих словах легкое сомнение, старик нахмурился. Потом обернулся к дремлющим на моих шлепанцах рептилиям и пустил негромкий змеиный шип. Одна из тварей подняла голову.

– Верю, верю! – испугался я. – Пожалуйста… пусть их…

Пестрая змеиная голова покачалась, помаячила и к вящему облегчению моему вновь втянулась в общий узел.

– По-звериному… – недовольно повторил грозный собеседник. – Знал бы ты, мил человек, что они там о нас гутарють! Такого наслушаисси… Люди-то, они хотя бы страх перед тобой чувствують. А энтим-то закон не писан… Соловья возьми! Ты-то мнишь, ен для удовольствия свово щекочет… А ен тя по матушке несеть… Да как! Людям не снилось…

– Ну а кроме звериных языков…

– Да языки – что языки? Так, баловство… Я, как лизнул, о таком враз проведал, что не приведи Господь!

И принялся он сокрушенно качать бедовой своей головой.

– О чем же, Степан Тимофеевич?

* * *

Давно это было – Юрик[2] еще на Русь не приходил. А княжил в Новгороде князь именем Словен, и был у него старший сын Волхов, злой чародей, – от него волхвы пошли и коркодилы. Перекинется в лютого зверя-ящера и в речку нырь! Потому ее Волховом и назвали. А тех, кто ему не поклонялся, либо сожрет, либо утопит. Что ни год невесту ему приводили. Он и расплодись! Житья от его гаденышей не стало.

Сильно за это царь Иван Васильевич на новгородцев серчал, вывесть велел всех коркодилов до единого. А новгородцы, слышь, с виду-то согласные, а сами тайно молоком их потчевали, молились им, из дерева резали.

До того дошло, что дети малые в них играть начали – закружат хоровод и поют: «Яша ли, Яша, думал ли жениться? Выбирай невесту из любых любую».

А никакой это вовсе не Яша, а самый что ни на есть ящер.

Узнал про то Иван Грозный – разгневался, пошел на Новгород походом. Всех коркодилов перебил (ну и доброхотов ихних в придачу), а самого большого, говорят, взял живьем и послал в подарок аглицкой княжне (он за нее как раз сватался). Морем везли, на корабле, в огроменном деревянном корыте с речной водой, и всю дорогу водкой поили, чтоб не сдох. Ничего, довезли. А там в Англии глянули – ужаснулись: экое страшилище, еще и водкой его пои! Думали-думали, что с ним делать, да и пустили на волю в какое-то озеро тамошнее. Ничего, прижился…

Только ведь врут люди, с бреху говорят: не самый это большой был коркодил. А самый-то большой, главный, ушел, сказывают, на Волгу – и невесту с собой прихватил. Посадил на горб – ну и того… Где плыл, а где и переползать пришлось по переволокам. Глубокую борозду за собой оставлял. Раньше-то ее хорошо видать было, а теперь нет – по борозде по этой потом каналы копали, шлюзы строили.

Про Стеньку Разина тоже в народе бают, будто в коркодила мог перекидываться. А иные говорят: это-де коркодил Стенькой Разиным обернулся.

* * *

– Чаво живуть?.. – горестно вопросил старик, и я не знал, что ему на это ответить, поскольку речь явно шла и обо мне тоже. – Звезды вон над головой, покой душевный в нутре, а они учуги ладють…

Дались ему эти учуги!

– Учуги-то вам что сделали, Степан Тимофеевич?

– Дык, мил человек… С учугов-то оно все и начинается. Сперва речушки перегородят, потом и за большие реки возьмутся. Рыбу изведут, сами расплодятся… на сытое-то брюхо… А там, глядишь, и вовсе с жиру поперебесятся: самолетки-самоплавки придумают…

– Так придумали уже!

– То-то и оно! До чего дошли: Волгу запрудить!

– Вы про Волжскую ГЭС?

– И про нее тоже… Небось, пока жив был Волкодир, смирные все были, пуганые. Эх… Раньше-то – как? Раздолье! Шиханы, шиханы…

– Что, простите?

– Курганы, – сурово пояснил он. – По-вашему, по-книжному – курганы… И на кажном – каменная баба. А ноне один курган на всю округу. Зато уж баба на ем…

– Ну и вы тоже, Степан Тимофеевич, – попытался я утешить старика. – Всем прикурить дали! Про Волкодира забыли давно, а вас вон до сих пор поминают…

– Славно погуляли, славно… – несколько даже мечтательно отозвался он. – А проку? – снова вздохнул, закручинился. – Ну да чем мог, тем помог…

– Кому?

Уставился непонимающе.

– Как кому? Волге-матушке, Дону-батюшке, Яику-Горынычу… прочим речкам – поменее…

Костерок лизал теплом ноги, барахлишко сохло на бочонке, змеюки, судя по всему, блаженствовали… Реальная или воображаемая, но жизнь помаленьку налаживалась. Мысль о собственном безумии не то чтобы не тревожила больше – просто сквозила в ней теперь этакая легкая бесшабашность. Раз уж суждено рехнуться – так хоть с пользой: о чем смогу, о том выспрошу. Да и лестно было, черт возьми, запросто беседовать с самим Степаном Тимофеевичем…

– А колдовство?

– Чаво колдовство?

– Н-ну… как же? Лизнули вы камушек… Стали колдуном. До сих пор народ верит: змеи-де потому на зиму обмирают, что их Стенька Разин заклял…

Мне показалось, старик слегка смутился. Ответил не сразу.

– Был грех… – покаялся он наконец. – Ох, сильно они на меня за это дело серчали!

– Кто? Змеи? – И мы оба вновь оглянулись на дремлющих рептилий.

– Они… Думашь, почему их Боженька на меня напустил? Злопамятные. Лет этак триста простить не могли… Зря я их тады, конечно, колданул, – прибавил он, покряхтев. – Дуралей… Перед бабой, вишь, покрасоваться хотел…

– Перед Настей?

– Не… Насти в ту пору уж не было…

– А перед кем? Перед княжной?

– А до княжны еще черед не дошел…

Умолк, насупился. Обширный лоб собрался в тяжелые складки – наверняка припоминал старый греховодник, перед какой же это бабой красуясь, он обездвижил гадов на зиму. А ведь, согласно преданиям, не менее семисот насчитывалось у Стеньки жен и любовниц – как у царя Соломона и князя Владимира. Поди теперь каждую вспомни!

– Ну хорошо… – поспешил я прийти ему на выручку. – А вот когда плотник на церковь лез крест поставить, а веревка у него в руке змеей обернулась… Это вы змею в веревку превратили – или веревку в змею?

– А! Все едино… – махнул он ручищей. – В кажной веревке змея живеть…

Интересная символика: крест и змея. Христианство и язычество. А заменить змею веревкой – тут и вовсе виселица получается.

– То есть были вы человеком набожным, а как лизнули камушек…

– Энто да… – не дослушав, раздумчиво подтвердил он. – Раньше, ежели резал кого, то благолепно, по-православному: поздороваюсь сперва, шапку сыму, ножик перекрещу… А тут лизнул – страх-то Господень ровно сабелькой отмахнуло. Да и обиделся я на Него… Не тады, понятно, – попозжей…

– На Боженьку?

– А то! Хворь припала, ногами я маялся… Попы молили-молили – так ничаво и не вымолили. Досада взяла… Не хошь, думаю, исцелить – ну и катись ты под гору! «Мом, – говорю, – Серляга Манеж…»

– Это что ж такое? – спросил я, поморгавши.

– А это, брат, «Господи помилуй» по-черемисски. Бог у них такой – Керемети прозывается… А он, слышь, возьми да и отзовись. «Разори, – велит, – Успенский храм, ну и село заодно, колокол в Черемберчихском озере утопи – ноги-то и пойдуть…» Разорил, утопил. Пошли ноги. На радостях от себя еще три бочки серебра с берега ухнул. До сей поры, говорят, звон из-под воды слышен…

* * *

Речь его была прервана появлением мальчонки лет десяти – надо полагать, того самого, из Красного Стрежня, чья матря коровенок держит, поскольку в правой руке пришельца, возникшего внезапно в черной пасти входа, имелась пластиковая канистра с молоком. Матря-то фермерша, небось. Тайком отлить пять литров с вечерней дойки, да так, чтоб никто не заметил… Там у нее, видать, целое стадо пасется.

– Здорово, Стенька! – довольно-таки панибратски приветствовал малец хозяина пещерки. После чего повел себя и вовсе развязно: плюхнул ношу на пропыленный ковер и дернул за хвост одну из змей (пеструю). Та зашипела. Озорник, нимало не пугаясь, прошипел ей что-то в ответ.

– Здравствуй и ты, Ефремка, – степенно отозвался старик. – Плесни-ка им ишшо – там на донушке…

Тот, не переспрашивая, ухватил принесенную емкость, отнес за бочонок, а из старой вылил остаток молока в плошку. Змеи оживились, покинули наконец мои шлепанцы, сползлись на снедь. Пользуясь такой оказией, я тут же обулся и лишь тогда был замечен бойким Ефремкой.

– А ты кто?

– Дачник… – с запинкой представился я.

– Клад не береть, – пожаловался на меня Степан Тимофеевич.

– Ну и дурак! – сказал Ефремка.

* * *

Честно говоря, приход его поразил меня едва ли не больше, чем все со мной приключившееся. Только-только обвыкся я, освоился в уютном своем наваждении – как вдруг оно продырявливается и пропускает внутрь мальчонку из внешнего мира. Еще и с канистрой…

Вы не поверите, но мысль о собственном безумии внезапно показалась мне куда отраднее свидетельства, что происходящее и впрямь реально.

– Кто он? – спросил я с тоской, когда дерзкий отрок сгинул в ночи, прихватив с собой порожнюю тару и не забыв дернуть напоследок за хвост другую (черную) змею.

– Ефремушка-то? – Старик усмехнулся. – Нехорошев?.. Смышленый малец.

– Да вижу… А вот когда он на них шипел… Это он как: дразнился или тоже по-змеиному разумеет?

– Балакаеть вовсю. И по-гадючьи, и по-ужачьи… Я ж говорю: смышлен. Уродился вот только не вовремя.

– А как вы с ним встретились? Клад, небось, искал пацан?

– Искал… И нашел.

– А-а… – Я покивал. – Поня-атно… Неужто и в икону стрелял?

– Да то! Уперся вроде тебя: не буду стрелить – и все…

– И как же вы столковались?

– Как обычно, – нехотя отозвался старик. – Бог, говорю, с тобой, бери сколь унесешь… Взял. А не уходит. Давай, говорит, так: матря коровенок купит, я молоко змеюкам носить буду, а ты меня колдовству учи… Вот учу.

Настырный, видать, малец.

А мне, стало быть, податься некуда и с чем-то надо прощаться: либо с верой в себя, либо с неверием в чудеса, коим я так гордился.

– Вам-то попроще было, – сдавленно заметил я. – Лизнул – и готово дело.

– Ну тута ишшо как посмотреть, – нахмурился старик. – Камушек – он ить только способность даеть…

- Смертный страж – 2. Привратник

- Смертный страж – 4. Храм Океанов

- Смертный страж – 1. Белый Волк

- Смертный страж – 3. Воля смертных

- Эпидемия

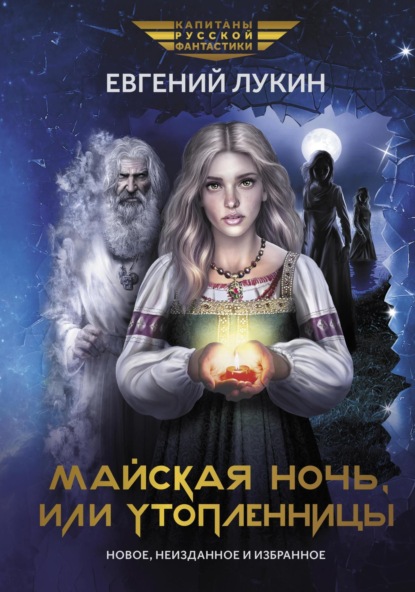

- Майская ночь, или Утопленницы

- Повышение по службе

- Именем Тьмы. Лик Черной Пальмиры

- Шуруп

- Шурупы

- Ведьмак из Большой Москвы

- Ведьмак из Большого Киева. Родина безразличия

- Ведьмак из Большого Киева. Матадор

- Смертный страж – 5. Путь Гекаты

- Звездный волк. Истории о космосе

- Заклятие. Истории о магах

- Малые Боги. Истории о нежити

- Странный мир. Истории о небывалом