© Ленковская Е. Э., 2018

© Рыбаков А., оформление серии, 2011

© Клименко Н. А., иллюстрации, 2018

© Макет. АО «Издательство «Детская литература», 2018

* * *

О Конкурсе

Первый Конкурс Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков был объявлен в ноябре 2007 года по инициативе Российского Фонда Культуры и Совета по детской книге России. Тогда Конкурс задумывался как разовый проект, как подарок, приуроченный к 95-летию Сергея Михалкова и 40-летию возглавляемой им Российской национальной секции в Международном совете по детской книге. В качестве девиза была выбрана фраза классика: «Просто поговорим о жизни. Я расскажу тебе, что это такое». Сам Михалков стал почетным председателем жюри Конкурса, а возглавила работу жюри известная детская писательница Ирина Токмакова.

В августе 2009 года С. В. Михалков ушел из жизни. В память о нем было решено проводить конкурсы регулярно, что происходит до настоящего времени. Каждые два года жюри рассматривает от 300 до 600 рукописей. В 2009 году, на втором Конкурсе, был выбран и постоянный девиз. Им стало выражение Сергея Михалкова: «Сегодня – дети, завтра – народ».

В 2018 году подведены итоги уже шестого конкурса.

Отправить свою рукопись на Конкурс может любой совершеннолетний автор, пишущий для подростков на русском языке. Судят присланные произведения два состава жюри: взрослое и детское, состоящее из 12 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Лауреатами становятся 13 авторов лучших работ. Три лауреата Конкурса получают денежную премию.

Эти рукописи можно смело назвать показателем современного литературного процесса в его подростковом «секторе». Их отличает актуальность и острота тем (отношения в семье, поиск своего места в жизни, проблемы школы и улицы, человечность и равнодушие взрослых и детей и многие другие), жизнеутверждающие развязки, поддержание традиционных культурных и семейных ценностей. Центральной проблемой многих произведений является нравственный облик современного подростка.

С 2014 года издательство «Детская литература» начало выпуск серии книг «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». В ней публикуются произведения, вошедшие в шорт-листы конкурсов. На начало 2018 года в серии уже издано более 30 книг. Готовятся к выпуску повести, романы и стихи лауреатов шестого Конкурса. Эти книги помогут читателям-подросткам открыть для себя новых современных талантливых авторов.

Книги серии нашли живой читательский отклик. Ими интересуются как подростки, так и родители, библиотекари. В 2015 году издательство «Детская литература» стало победителем ежегодного конкурса ассоциации книгоиздателей «Лучшие книги года 2014» в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» именно за эту серию.

Мангупский мальчик

Роман

Пролог

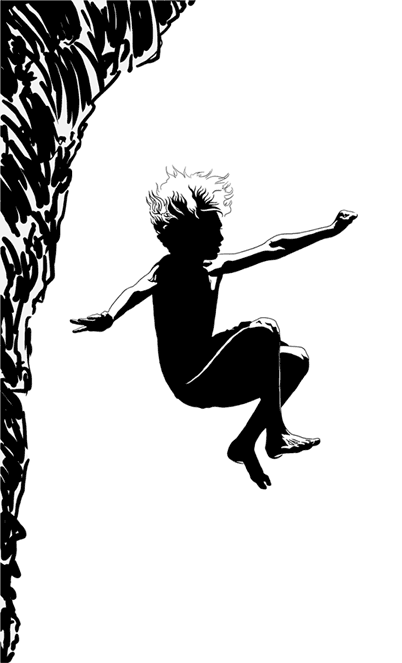

Копай лаял. Сипя, метался понизу, останавливался, задрав морду, вновь заходился хриплым, надсадным лаем. Пёс не любил, когда мальчик забирался на стену.

Каменная стена Мангупской цитадели[1], воздвигнутая сотни лет назад. Точнее, то, что от неё осталось. Величественные руины, поражающие воображение учёных-археологов и праздных туристов. украшенный белокаменной резьбой портал, зияющие синевой оконные проёмы высокого донжона[2]…

Белым воздушным змеем мальчик взмывал на искрошенный временем верх и бродил по нему взад-вперёд, нарочно спинывая вниз камушки. Он мог бы двигаться совсем бесшумно, но иногда стоило немного пошуметь – это забавляло. Воскресные туристы, забиравшиеся на плато поглядеть на древние развалины, пугались. Уже привычные мангупские старожилы – нет.

Копай вот только привыкнуть никак не мог.

Копай – пёс умный, но никак не поймёт, что для мальчика это совсем не опасно. Собаки – они такие. Заботится о нём, как о маленьком, на свой лад охраняет от бед. Придётся спуститься, иначе не успокоится.

Мальчик махнул собаке рукой и, шагнув с шестиметровой высоты, бесшумно исчез за стеной. Пёс залился тревожным лаем, но тут же умолк: мгновение – и мальчик был уже рядом. Обрадованный Копай высоко подпрыгивал, словно намереваясь поставить передние лапы мальчику на плечи. Разумеется, пролетал насквозь, однако разворачивался, вновь и вновь поднимал кверху свои тяжеленные лапы. Такая у них была игра. Жизнерадостное пыхтение пса было похоже на смех, сиплый и благодушный…

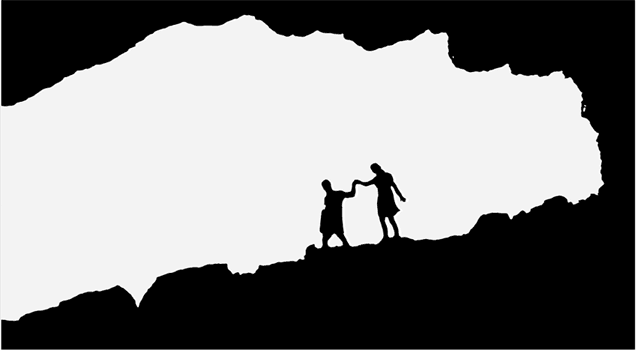

Обыкновенно от Цитадели они направлялись к са́мому краю Дырявого мыса. Изрезанный каменными пещерами Тешкли-бурун, – с тех пор, как обрушилась стена одной из них, издалека и впрямь выглядел дырявым.

Мальчик соскальзывал вниз по висячей лестнице – стёртые узкие ступеньки над пропастью, обычным людям тут нужно быть осторожнее. Копай и тот останавливался в нерешительности и, поскуливая, оставался ждать его наверху. А мальчик вплывал под скальные своды, заглядывал в выдолбленные в камне пещерные казематы, подолгу застывал у проёмов в каменной стене. Сквозь них видны были голубые горные дали и влажная зелень долин; внизу, вдоль подножия, пыльной белой лентой вилась дорога. Колёсная дорога эта, как и пять веков назад, вела к главным воротам города. Его города. Столицы княжества Феодоро.

Барабан-коба, Поющая пещера. В других местах плато люди мальчика никак не задевали и ничем не досаждали ему. Но тут, в Поющей, все до единого считали своим долгом хотя бы раз стукнуть по заветному каменному столбу – и гулкий звук удара всегда отзывался в нём смутной, давней тревогой. В минувшие времена этот звук и впрямь служил предупреждением об опасности. И когда под Мангуп подошли враги, за полгода до того, последнего, совсем не счастливого Рождества, он слышал его. И запомнил. Поэтому теперь он старался исчезнуть с мыса, как только на Дырявый приходили люди…

Хотя за столько лет пора бы уже и привыкнуть… Давным-давно он стал неотъемлемой частью этой земли, он составлял с ней одно целое – вместе с тенистыми балками и дышащими прохладой источниками, вместе с разрушенной базиликой[3] и развалинами Цитадели; с поющей пещерой Дырявого мыса; с отвесными каменными колодцами; сухими, заросшими травой тарапанами[4], теперь опустевшими, а когда-то полными виноградным суслом, отжатым из терпковатой, но сладкой мангупской лозы.

Несколько веков обитал он среди одряхлевших мангупских камней – ноздреватых, серых, покрытых, словно старческими веснушками, пятнами рыжего лишайника. Бродил среди руин, путаясь в траве и слушая ветер. Внизу зеленели долины, вокруг было небо. Клубились облака: над Мангупом в сторону моря парусами надувались белые, круто вздыбившиеся громады.

Он и сам был облаком. И знал это. Но время от времени у него всё же получалось ощущать себя мальчишкой. Тогда он бегал по плато, по-журавлиному выкидывая длинные, сильно вытянувшиеся за то, последнее лето, голенастые ноги. Хватал горстью метёлки мангупской травы, пропускал их сквозь пальцы, валялся на нагретой сухой земле – раньше, до Прыжка, было колко, стрелы высыхавших к концу лета стеблей прокалывали рубаху. Но не теперь. Теперь это не причиняло ни малейшего неудобства. Это был плюс. Должны же были быть хоть какие-то плюсы!

Зато теперь он мог спуститься в любой из глубоких каменных колодцев, не опасаясь застрять или провалиться. Он не имел нужды беречься, он больше не боялся поплатиться за неуёмное мальчишеское любопытство ободранными локтями и ссадинами. Теперь ему всё это было нипочём. Хотя узловатые мальчишечьи коленки всё ещё помнили, как это бывает. Первое время они даже скучали по синякам, как мускулы – по бодрому току крови, по крепкому усилию, по ликующей радости движения, по бегу с ровесниками взапуски.

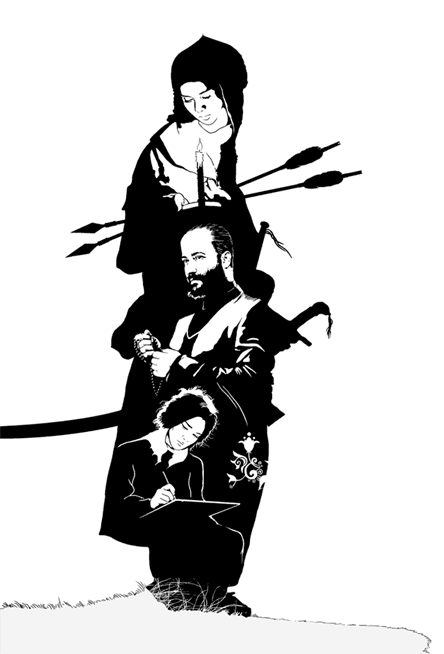

Зато, зато, зато… Зато он появлялся где хотел и исчезал неслышно. Из него получился бы отличный разведчик. Да только не пристало княжичу шпионить! Он помнил, что княжеский сын. И Александра помнил. Пусть прах последнего феодоритского ауфента[5], казнённого где-то в отуреченном Константинополе – Истамбуле, истлел давным-давно, мальчик не забывал князя.

…Отец… Его могучие руки подбрасывают мальчика в воздух. Тот отчаянно взвизгивает от страха и восторга. Руки ловят его, подкидывают снова и снова. В животе щекотно, жутко и весело. Мальчик хохочет, просто заходится от смеха…

Руки легко и бережно опускают его на землю. Мальчик поочерёдно тычется носом в отцовские широкие, всегда горячие ладони. На среднем пальце у князя массивный перстень – красивый, византийский, с цветной эмалью. Мальчик всей пятернёй хватает отца за палец и не хочет отпускать. Но князю пора, он редко бывает в столице, а потому редко видит сына. Князь Александр – воин, полководец и будущий государь.

Мальчик – тоже? Да, а как же! Но ему нужно подрасти. Скоро-скоро и княжич научится держать в руках настоящий стальной клинок. «Ого, да ты совсем большой! Смотри-ка, макушкой уже достаёшь до отцовского стремени…»

…Последние часы княжества… одна рука его отца на перевязи, неподвижная, замотанная в запёкшуюся кровью тряпицу. Другою князь отводит с потного лба спутанные поседевшие пряди; рука эта дрожит – после очередной яростной рубки. Князь прикрывает ею глаза. Глаза смертельно уставшего человека.

Турецкие пушки уже в само́м городе. Где-то в окружённом, отрезанном от Цитадели и Дырявого мыса дворце ещё дерутся. На чёрных, страшных, опустевших улицах груды убитых.

Декабрьский день, короткий, как захлебнувшаяся атака, как до срока оборвавшаяся жизнь. Дымится кровь, стекая на стылую землю. Вороний грай, озноб и пар изо рта… Кружатся в стылом воздухе хлопья пепла, и ест глаза чёрный-чёрный дым…

Мокрый снег валит хлопьями, клеится к ресницам и усам, лепится к янычарским сапогам из красной кожи, к их высоким, рукавом спадающим на спину шапкам.

Голова князя непокрыта, в спутанных волосах – снег. И на плечах – устало опущенных, но всё равно могучих – снег…

Княжич с плачем срывается с места, бежит, месит когда-то нарядными сапожками грязную снежную кашу. Впереди стена. Она всё так же далеко, как и в начале его отчаянного рывка. Всё как в дурном сне. Но нельзя, невозможно проснуться.

Он бежит и бежит. Его никто не догоняет. «Всё равно не уйдёт». Ведь за стеной – пропасть…

Тут он обычно терял нить. Всё путалось, бледнело, выцветало. Длился бесконечный летний вечер, высокий, просторный. Пел-насвистывал ветер, мелодией вплетаясь в мерный густой стрекот цикад. Клонились стебли серебристого лимонника, качались сиреневые цветки душицы.

Боль постепенно отпускала. Запутавшись в зарослях, он бездумно парил у самой земли. Бледный его силуэт всплёскивал и колыхался на ветру, подобно рубахе, вывешенной для просушки.

Бывало, всего в двух шагах, шурша травой, проходили влюблённые – рука в руке, волосы растрёпаны, соломинки прилипли к влажным от пота футболкам… Люди его обычно не замечали, и часто он оказывался невольным свидетелем разных тайн: уединённых свиданий, долгих поцелуев, девичьих слёз, чьих-то горячих молитв, сбивчивых признаний шёпотом. Он не слишком-то вникал, не запоминал лиц и имён – шорохи трав, журчание воды в мангупских источниках, пение птиц говорили ему больше, много больше, чем людские голоса. Всё-таки он давно не был обычным мальчиком…

Видеть его могли если не все, то многие. Впрочем, сам он старался не показываться. Бывало, в жаркие дни его заставали врасплох – мечтательно засмотревшегося на облака, или замершего, словно в полусне, на крепостной стене, или зависшего в резном проёме каменного портала.

Вздрагивал воздух – видение исчезало. Объясняли по-разному: кто-то полагал, что голову напекло, кто-то ссылался на «боковые» миражи.

Он и был миражом, облаком, грёзой. Он существовал в несуетном полузабытьи, он не вёл счёт времени, он был ветром, шумом дождя, стрекотом цикад, воздухом, дрожащим от полуденного зноя, вечерней длинной тенью на древней стене, падающей с неба звездой…

1. У источника

Была суббота. На раскопе – выходной. По такому случаю сразу после завтрака Матвей стыдливым комом сунул в один карман синих треников трусы с носками, другой оттопырил куском хозяйственного мыла. И отправился на родник. Стирать.

Шёл да насвистывал. За полтора месяца, уже прожитых на Мангупе, он загорел до черноты, из застенчивого новичка-десятиклассника, стараниями дяди-историка устроенного на время школьных каникул в археологическую экспедицию, превратился в её старожила, вошёл в тонкости нового для себя дела, бравировал разными словечками, а за ужином не стеснялся требовать у повара добавки.

Источник под тенистым сводом ветвей балки Табана-дере назывался Женским. К нему Мотька и держал путь, поскольку стирать он предпочитал подальше от посторонних глаз.

Ещё был источник Мужской, из которого они таскали воду для кухни. Он располагался ближе к лагерю, в верховьях Хамам-дере, или Банного оврага.

На склоне этого оврага турки когда-то установили пушки. И лупили по правому флангу Главной линии мангупской обороны, а тот был прикрыт лишь небольшим укреплением на Мысе Ветров. Не сразу, но всё-таки нашли они слабое место… Увы! Если б не пушки, ни в жизнь бы им Мангупа не взять! Однако у султана был лучший артиллерийский осадный парк в мире, а на Мангупе до прихода турок пушечных выстрелов и не слыхивали.

С точной схемой обстрела, да и всеми прочими обстоятельствами турецкой осады Матвей в ближайшее время собирался разобраться досконально. Уже начал: составил хронологическую таблицу основных событий полугодовой обороны, вывел главных действующих лиц, набросал примерный план романа. Да, он замахнулся на настоящий роман, ни больше ни меньше: ему хотелось большого и сто́ящего дела. Исторический роман казался делом сто́ящим.

Последние дни его слегка лихорадило – от собственного энтузиазма и смелости. Перехватывало дыхание, щипало в носу…

Теперь всё свободное время он корпел над мятой школьной тетрадкой, добытой у одной из аспиранток за горсть твердокаменных карамелек, и уже успел получить в экспедиции шутливое прозвище Иеромонахус.

На прозвище это Мотька легко согласился. Было не обидно, напротив. Оказалось, много сотен лет назад жил такой иеромонах Матфей. Ну да, тёзка, оттого и прозвище зацепилось. Вот этот константинопольский иеромонах, направляясь когда-то в Хазарию, по дороге заехал на Мангуп и потом написал целую поэму – так его Мангуп впечатлил.

Да, наверное, трудно было найти человека, на которого бы не произвёл впечатления Мангуп! Мотю Мангуп тоже зацепил изрядно, хотя нынче тут остались лишь руины того города-крепости, того Дороса, чьё былое великолепие по достоинству оценил когда-то его тёзка, константинопольский иеромонах Матфей.

Словом, Мотя вошёл во вкус: строчил в тетрадке как заведённый, донимал вопросами здешних историков. Ему отвечали – всегда обстоятельно и охотно. Бывало, посмеивались, но в целом старшие товарищи снисходительно и даже с известным уважением отнеслись к этой его затее.

За размышлениями о больших и не очень турецких пушках, о ручницах-тюфенгах[6] и прочих огнестрельных штуковинах, о том, отливали турки их всё-таки прямо здесь, на месте, или же пёрли с собой из Стамбула Мотя не заметил, как добрался до места.

День выдался жаркий, но тут, у источника, укрытого густой тенью деревьев, веяло прохладой. Журчала вода. Ржавая длиннющая лохань – сооружение относительно современное – собирала её, чтобы затем выпустить с нижнего торца бойкой струёй ручья, стекающего дальше вниз по склону оврага. Рядом были остатки каменной ванны. В ней когда-то здешние караимы-сыромятники[7] замачивали шкуры диких коз. Так балка и называлась – Табана-дере, Кожевенный овраг. Говорят, для выделки кожи вода была что надо. Сафьян[8] получался высококачественный. А сырьё для него доставлялось на Мангуп со всей округи.

Какова эта вода для стирки, было не совсем ясно, но выбирать не приходилось. Матвей усмехнулся. Стирать свои порядочно заношенные трусы ему всё равно придётся здесь. И хорошо бы проделать это в гордом одиночестве. Без свидетелей. Соло. Потому и пришёл сюда, на Женский…

Закатав штанины треников выше колен, а рукава по самые подмышки, он взялся за дело. Начал с грязных носков. Обильно намыливал, не очень умело, но долго и обстоятельно жамкал их руками, потом полоскал под льющейся из жёлоба тугой струёй.

Так он выстирал почти всё: носки, и ещё одни носки, и бандану с головы. Невыстиранными оставались только плавки. Зачем-то оглянувшись, хотя вокруг не было ни души, Мотя достал их из кармана, поболтал под струёй, потом щедро натёр коричневым мылом. Мыла не жалел: чёрные трикотажные плавки буквально побелели от пены.

Вдруг сверху послышались голоса.

Ещё не хватало! Ни раньше ни позже… Мотя испуганно стиснул руками мыльную тряпку.

Голосов было много, и всё девичьи. Практикантки, не иначе! В экспедиции их ждали нынче, но ближе к вечеру. А они, здрасте, ещё до обеда явились не запылились.

Нагрянули шумной стайкой. Встрёпанные, измученные птахи. Запыхались, раскраснелись. Видно, безжалостная Марго всю дорогу вела их в своём нехилом темпе.

Мотя молча кивнул в знак приветствия, сконфуженно посторонился.

Девчонки по очереди жадно припадали к струе. Пили, умывались, снова пили. Все они, включая саму Марго, были в шортах или трениках, поголовно, даже толстушки. Только одна была одета иначе: в цветастую длинную юбку из лёгкой индийской марлёвки. «Надо же, юбка!» – подумал Мотя.

Он стоял поодаль и, не зная, куда деть руки, с отсутствующим видом мял пузырящиеся мылом трусы. На землю капала пена. Никто на него особо и не глядел: им пока явно не до того было.

А та, что в юбке, посмотрела. Отметив мокрый ком в его руках, невольно повела бровью. Даже губу закусила, стараясь соблюсти вежливость в неловком положении, однако не выдержала, расплылась в улыбке. Матвей хмыкнул. С делано-невозмутимым видом, уже явно напоказ, продолжил стирку. А чего делать-то? Не за спину же прятать!

Тут и остальные обратили внимание, запереглядывались, захихикали в ладошки. Матвей, чувствуя, как горят щёки, стирал и лыбился, будто клоун.

Одна Марго осталась невозмутима.

– Матвей, рюкзаки мы оставим здесь, – буднично сообщила она. – Я из лагеря парней за ними пошлю. А ты достирывай бегом и тоже помоги. И извольте, кстати, не полоскать бельё прямо в источнике! А то мне доложили про кое-кого.

Мотя и не собирался, и не думал даже, хотя видел, как некоторые, вроде не первый год в экспедиции, так и поступают – прямо в жёлобе стирают. Но хуже нет оправдываться, да ещё под насмешливыми взглядами незнакомок. Поэтому он предпочёл промолчать. И даже улыбнуться.

– Пойдёмте, девоньки, – скомандовала Маргарита, – тут совсем немного осталось.

Они нехотя вставали, вытирая мокрые лица – кто платками, а кто и подолами футболок. Охая и прихрамывая, гуськом поплелись за Маргаритой.

Матвей, расставив ноги, нагнулся, чтобы половчее отжать трусы, и не удержался – бросил взгляд на удалявшихся вверх по тропе.

Последней шла та, в юбке. Непринуждённо подобрав подол, ловко перескакивала через выпершие из земли древесные корни. Он смотрел на цветастую марлёвку, на мелькающие под ней узкие загорелые щиколотки…

Вдруг она замешкалась, оглянулась. Взгляды встретились. Вздрогнул нагретый полуденным солнцем влажный воздух, подёрнулся зыбью. Время остановилось. Тонкая узорчатая ткань струилась, колыхалась; звенели в ушах цикады, волна за волной…

Хрустнула в зарослях сухая ветка, мгновение – и незнакомка, легко перемахнув через корягу, скрылась, догоняя своих.

Звон цикад бил прибоем, то наплывал, то откатывал. Оглушённый Матвей какое-то время стоял, закусив губу, тупо вперясь в здоровенный чурбак, на котором червяками лежали выстиранные вещи, крепко отжатые, скрученные жгутом. Потом опомнился – в руках всё ещё были чёртовы трусы!

Яростно замычав, он со всего маху шлёпнул их в мокрую кучу.

2. Со стороны моря

На Мангуп Нина с подружками-сокурсницами по уральскому университету прибыли из Севастополя, где на раскопках Херсонеса уже прошла первая часть их летней крымской практики.

Там были кварталы древних улиц, удивляющие своими размерами глиняные пифосы[9], фрагменты старинных мозаик, и каменная чаша античного театра, и башня Зенона, и «фотогеничный» колокол, и больше всего прочего полюбившиеся Нине колонны древней базилики – с резными листьями аканта[10] на мраморных капителях, у самого моря, на каменистом берегу, нагретые солнцем, овеянные солёным ветром.

Там было безусловно красиво – с той стороны, откуда дышало море. А с другой стороны чувствовалось близкое соседство современной цивилизации, увы, далеко не в лучших её проявлениях.

В экспедиции народу была тьма-тьмущая. Жили в тесных вагончиках по дюжине человек в каждом, спали на двухэтажных железных койках. Ощущение какой-то скученности, замусоренности и близости вонючей бухты, в которой вредный «дед» из числа студентов-историков предложил им искупаться в день приезда, немного угнетало.

– Вы что, здесь купаетесь? – кривясь, недоверчиво спросила его Ирка.

– Купаемся… – не глядя в глаза, кивнул тот; убедился, что большинство новеньких влезло в воду, и свинтил в лагерь.

Нина так и не осмелилась окунуться: было противно. Потом их смутные опасения подтвердились на все сто. Во время официального инструктажа им строго объявили: в бухте сплошная антисанитария, поэтому ни-ни, ни в коем случае там не купаться!

Оказалось, в тот предвечерний час их провожатый собирался наведаться в город, и ему просто неохота было вести новеньких на настоящий пляж, который находился далеко и в стороне противоположной.

Утешением было только то, что кости они ему с Иркой перемыли незамедлительно!

– Вот гад! В город ему приспичило! – сердито сказала Нина. – «Мерячка»[11] у него, не иначе…

– Да! Вот именно! Вот это самое… – с готовностью согласилась Ирка. Потом вдруг заинтересовалась: – Как это ты говоришь? Горячка?

– Мерячка, – повторила Нина, смеясь.

– Это чё такое? Первый раз слышу…

– Да-а… У нас на Севере так говорили, когда крыша едет и человек прёт в одном направлении, как зомби…

– Скажу проще, он просто козлина, – свирепо подытожила Ирка. Она вообще не скупилась на крепкие выражения для тех, кто, по её мнению, их заслуживал. А на сей раз был тот редкий случай, который Ирка, донельзя независимая, упрямая и сама часто пренебрегавшая правилами, сочла вопиющим свинством…

Однако счастлив тот, кто умеет игнорировать действительность, когда она поворачивается к нему своим не самым приятным боком. Поэтому в Херсонесе Нина всегда старалась мысленно держаться той стороны, где море.

Херсонесский пляж оказался «дюже» каменистым: по этакому дну пробраться на глубину не так-то легко.

– Да не войдёте вы в море ногами-то, не мучайтесь даже! Смотрите, как я: оп! – и на четвереньки! На воду, на воду прям у берега ложитесь, – советовала какая-то местная тётка, неравнодушная к их мучениям.

«Выползать» из воды на берег, по её авторитетному мнению, тоже следовало на четвереньках.

Девчонки хохотали. Им это казалось смешным. Счастливые, в кои-то веки дорвавшиеся до моря, они послушно вставали на четвереньки, ползли в воду и снова хохотали. Наплескавшись, собирались в лагерь, торопливо натягивая одежду поверх купальников, – в неглиже по территории заповедника им ходить было запрещено…

– А вы что, прямо в мокром пойдёте? – пугалась на прощание сердобольная тётка. – Так нельзя, что вы, девочки!..

Она оглядывалась на мужа, словно призывая его в свидетели. Муж, с коричневой лысиной и седой растительностью на загорелой груди, молча глядел на девичьи белые тела с каким-то сердобольным недоумением. Тётушка наставительно, с чувством естественного превосходства местного жителя над приезжими снова повторяла:

– Так нельзя, так нельзя…

Муж, спохватившись, кивал.

Девчонки в ответ тоже кивали – преувеличенно вежливо, едва сдерживаясь, чтобы не прыснуть. А потом, скрывшись из глаз, уже поднявшись с пляжа на крутой береговой уступ, снова хохотали до упаду.

Так нельзя, но они считали, что можно.

Предписания, распорядки, обязанности… До поры удавалось иногда, словно невзначай, пренебречь некоторыми из них. Иначе разве посчастливилось бы Нине увезти из Херсонеса целую пачку таких удачных пейзажных набросков?

Итальянский карандаш, плотный сероватый картон – вышло неожиданно хорошо, сама осталась довольна.

Не то чтобы ей лень было корпеть над керамикой, дотошно перенося на листы оранжевой бумаги-миллиметровки разрезы глиняных черепков (хотя и это тоже), но просто именно здесь и сейчас хотелось порисовать, свет был как раз с нужной стороны. И Нина, помявшись, решилась. Удрав из камералки[12], потихоньку, держа под мышкой папку, а карандаши – в руке, прошла по пыльным херсонесским тропинкам, села на горячий камень и с наслаждением погрузилась в работу.

Не заметить приближающегося начальства было невозможно, потому что Романчук явилась как раз оттуда, куда периодически взлетал над рисунком Нинкин взгляд. Она с бьющимся сердцем продолжала класть короткие штрихи, тем увереннее и твёрже, чем ближе подходила гроза.

Ждала раскатов грома в виде сердитого окрика, ждала внушения, но Алла Ильинична лишь коротко усмехнулась и произнесла, явно стараясь, чтобы слова её звучали мягко, словно увещевая: «Дело хорошее, но всё-таки заканчивай и ступай к остальным. Работать. А вот после работы рисуйте сколько душа пожелает». Нина не стала уточнять про освещение, чувствуя, что не стоит злоупотреблять внезапным благодушием «железной леди», закончила поскорее и пошла обратно, рисовать черепки.

А тайное ночное купание? Воспоминание о нём, наверно, и через двадцать лет будет столь же острым и ярким!

Узнав про морские водоросли, оставляющие в воде светящийся след, они с Иркой решились на ночное купание, рискуя схлопотать «незачёт» по практике со всеми вытекающими, вплоть до отчисления с факультета.

Когда все уже спали, втихую удрали на пляж – купаться в чём мать родила. И что им было до какого-то нудного распорядка, когда удалось урвать кусок такого беспримесного, такого сумасшедшего русалочьего счастья! О, как охотно приняла их в свои тугие объятия ночная волна! Как они, любуясь на свои бледные тела, вспыхивающие по контуру зелёным морским огнём, раздвигали упругую мерную зыбь всё более широкими и настойчивыми гребками, смелея, воспламеняясь!.. И вот уже вовсю кружились, танцевали, перевёртывались в тёмной воде, подныривая и вновь всплывая с аханьем и визгом, захлёбываясь от восторга – он был солёным на вкус.

Потом, отдышавшись, отжав мокрые пряди и отбросив их за спину, Нина ещё долго стояла у са́мой воды, вздёрнув подбородок, словно замерев в объятиях ночи. В призрачном свете луны белели её обнажённые плечи, бёдра, грудь и только острые, слегка озябшие девичьи соски темнели беззастенчиво, в нетерпеливом ожидании пророчеств, будто бы уже записанных в «Книге перемен»[13]…

Это было первое в её жизни студенческое лето. И оно было прекрасным.

Счастливые, яркие, полные новых встреч и впечатлений дни летели радужной чередой. Неделя за неделей, виток за витком – длинное летнее монисто, бусы из мелких розоватых ракушек, которые хочется встряхивать беспрестанно, теребить пальцами, слушая лёгкий округлый перестук, пересыпать из ладони в ладонь.

И каждый вечер Нина перебирала в памяти события и лица, словно любуясь переливами снятого с шеи ожерелья, прежде чем отложить его в сторону и коснуться подушки щекой. Пёстрая вереница недавно прожитых часов и минут перламутровой струёй текла в раскрытую ладонь, всё тяжелела, уже не умещаясь в подставленной руке. И тогда она порывисто, до хруста стискивала её в горсти нетерпеливого, томительного ожидания, – ожидания той, единственной, настоящей встречи, что смутно сулило ей лето. Доверяя этим неясным обещаниям, она с нетерпением ждала – волны, что, сбивая с ног, подхватит, понесёт; минуты, когда она, прикрыв глаза, уронит лицо навстречу подставленным губам.

В Херсонесе они пробыли недолго – так уж запланировало университетское начальство, организуя их музейно-археологическую практику. Потом за ними приехала Марго, самолично провела подробную экскурсию по территории Херсонесского заповедника и забрала на Мангуп.

От второй половины практики девчонки не ждали ничего сногсшибательного, потому что они, живущие вдали от морских берегов, думали: лучше моря всё равно ничего здесь не будет, от моря уезжать не хотелось.

Но Мангуп оказался местом фантастическим. Он был промыт ветрами до звона. Он поднимал на своей исполинской ладони прямо в небо.

Нина больше всего любила безлюдье и простор, но здесь даже в лагере было хорошо – чисто и душевно. И встретили их здесь приветливо, так что Нине сразу приглянулась Лагерная балка с большим командирским шатром-«штабом», с зарослями кизила и барбариса, со «столовой» – длинным дощатым столом под брезентовым навесом, с «тачком» – пятачком, куда приносили с раскопа всю найденную керамику, с заваленным керамикой и чертежами столом под яблоней, со стоящими рядком экспедиционными брезентовыми палатками, побелевшими за длинную череду летних сезонов…

Вся эта небольшая балка, с юго-запада полого впадающая в Хамам-дере, уже на второй день стала родной, – вместе с запахом костра, с вечно что-то напевающим поваром в тельняшке, с акающим протяжным говором местных ребят, столь непохожим на привычную уральскую скороговорку. Словом, уже к вечеру первого дня Нине стало казаться, будто они с девчонками не только-только приехали, а живут здесь едва ли не с апреля.

- Сто фактов обо мне

- Гагара (сборник)

- Тайна горы, или Портрет кузнечика

- Ангелы не бросают своих

- Грустный гном, весёлый гном

- Литейный мост

- Реставратор птичьих гнезд

- Трудно быть другом

- Степной ветер

- Цветущий репейник (сборник)

- Три шага из детства

- Луч широкой стороной

- Страшная тайна братьев Кораблевых

- Ты любишь науку или нет?

- Херсонеситы

- Сотворение мира (сборник)

- Фонарик Лилька

- Билет до Луны

- Ключ от города Антоновска

- Солнце на дороге

- Двенадцать зрителей (сборник)

- Юркины Бумеранги (сборник)

- Прикольные игры на Краю Света (сборник)

- Переход

- Хочешь жить, Викентий?

- Два всадника на одном коне

- За горами, за лесами

- Деньги, дворняги, слова

- Джентльмены и снеговики (сборник)

- Поход к двум водопадам

- Жёлтые конверты

- ЗБ

- Мангупский мальчик

- Пещера Трёх Братьев

- Равнение на Софулу

- Слушай птиц

- Литеродура

- Приключения по контракту

- Монолог

- Фото на развалинах

- Про Дуньку, которую знали все

- И всё-таки она вертится!

- Квантонавты. Пятый факультет

- Кулисы, или… Посторонним вход разрешен!

- Миллион за теорему!

- Смеяться и свистеть

- #Киринблог

- Луноликой матери девы

- Espressivo

- Лисиный перстенек

- Gloria mundi

- Не ныряйте с незнакомых скал

- На берегах Северной Двины

- Башня

- Алмазы Птичьего острова

- Есть кто живой?

- Зимовьё на Гилюе

- Исключение из правил

- На живую нитку

- Нитяной моток

- Просто жить!

- Девочка в клетчатом платке

- Гусеница в янтаре

- Сочинение без шаблона

- Смотри страху в глаза

- Злая девчонка