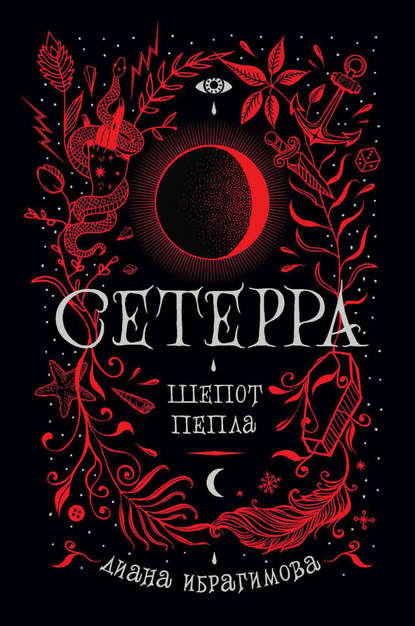

Серия «Сетерра»

© Диана Ибрагимова, текст, 2018

© Макет, оформление. ООО «РОСМЭН», 2018

* * *

Пролог

И тогда люди отказались от чувств тяжких и непокорных, оставив себе только те, с которыми жить легко, а грешить не совестно. Но чувства не отказались от людей и стали рождаться в семьях детьми с Целью. Когда-то сетеррийцы называли их «пережитками», как нечто устаревшее и ненужное, а потом придумали другое слово – «порченые».

(Из черновиков книги «Племя черного солнца» отшельника Такалама)

С тех пор как в ночь затмения родился Астре, Шелара и муж ее Маито не ведали спокойной жизни. Ни разу не удавалось им продержаться на одном месте дольше года. То любопытная соседка заглянет в окно, то куль на спине вызовет подозрение, то бестолковые младшие ребятишки пустят в дом кого попало, а то и сам Астре на своей тележечке выкатит во двор. Если люди прознавали о безногом ребенке, нужно было бежать прочь. Слухи и толки разносились по округе, как саранча по хлебным полям. Никто не хотел иметь дела с про́клятой семьей, а иногда находились и те, кто считал своим долгом очистить мир от бессовестных.

Только спустя десять лет мучений и скитаний Маито получил право освободиться от обузы. Астре навсегда запомнил слова, которыми закончилось его детство. Как-то вечером после очередного новоселья уставшая за день мать села у окна, подперла подбородок ладонью и сказала со вздохом:

– Наконец-то как люди заживем. Отмучились.

А назавтра пришел странный человек. Отец привел его поздно ночью, когда в большинстве домов затворили ставни и погасили свечи. Человек был еще не стар, худ и очень высок. Войдя, он почти коснулся макушкой потолка и загородил настенный светильник. Тень, похожая на колонну, упала на ситцевый полог, за которым прятался Астре. Младшие спали тут же – за ширмой, на общей кровати. Они не слышали ни шагов, ни ноток испуга в родительских голосах.

Незнакомец едва слышно поздоровался с хозяйкой и прошел к столу. Чуть сдвинув штору, Астре смог разглядеть его пыльную одежду и затылок с коротко стриженными волосами медного цвета. А еще заложенную за спину руку в истершейся кожаной перчатке. Она держалась на ремне, перекинутом через плечо, и совсем не двигалась.

Незнакомец устроился на сундуке. Мать засуетилась у печи. В воздухе витал сладкий запах молочной каши с маслом, оставшейся с ужина. Отец предложил гостю стакан вина и, когда тот выпил, спросил:

– Стало быть, завтра и выходим?

– Если все готово, то и выходим. Сонного питья раздобыли?

– Да нам и не надо питья-то, – сконфузился отец. – Чего зазря тратиться? Не убежит он.

– Безногий он, – тихо добавила мать.

Она дала незнакомцу ложку и принялась громко, почти остервенело выскребывать кашу из котелка. Словно стыдилась собственных слов и хотела поскорее заглушить их другими звуками.

– Ясно тогда, – кивнул человек. – Еды и воды надо взять поболее. На трид[1] хватило чтобы.

– Аи-аи, это я мигом соображу. На лошадей погрузим, – заверил его отец.

– Лошадей твоих у границы оставить придется. Денег прихвати. Знаю я там мужика одного, уплатишь ему сребреник, чтобы скотину твою кормил-поил, пока мы не вернемся.

– А точно ли худом не выйдет? – Мать сжала в руках передник. – Младших у меня двое. Не помрут теперь, а?

– А что, не десять ему?

– Десять! Десять! – принялся уверять гостя Маито. – Уже трид как!

– Тогда не помрут. Долг совести уплачен.

После ужина человека уложили на лавке у дальней стены. Закончив приготовления, родители тоже легли отдыхать. Ослепший без света дом наполнился тихими звуками, от которых под полог забиралась дрема, и веки сами собой опускались под неведомой тяжестью. Все покорились сну, лишь Астре не мог сомкнуть глаз. В мыслях накрепко засели отцовские слова: «Не убежит он». Так от чего нужно бежать? Мальчик невольно заерзал от плохого предчувствия. Ему захотелось спуститься на тележечку и покатить прочь из дома, но снаружи было куда страшнее.

Астре пугало чужое дыхание и скрип лавки под весом тела незнакомца. Но больше всего нагоняла жути черная груда тряпья в углу. Там лежал походный куль, заготовленные с вечера мешки с крупой и мукой, фляги для воды. Казалось, чудище вот-вот отделится от теней и встанет у кровати. Астре зашторил полог, заполз под покрывало, обнял брата и сестру. Те завозились, но тут же затихли. Воздух снова заполнился спокойной мелодией сопения. От мягких щек пахло яблочной пастилой. Дети мирно спали, не ведая тревоги старшего. Астре знал, что завтра их не будет рядом. Грудь сдавило, и противно защипало в носу, но слезы не появились.

Поднялись рано. Так рано, что мальчику померещился чернодень. Но затмение наступало всегда на третьи сутки, а сегодня вторые, значит, просто еще темно. Родители не стали завтракать, младших тоже не будили. Астре хотел притвориться спящим, но мать подняла его с постели и тут же сунула в стоявший у кровати куль. По ее жестким, торопливым движениям Астре понял – просить бесполезно. Поначалу Шелара часто бормотала, не лучше ли держать калеку в подполе. Маито всегда возражал: «Аи-аи, глупая ты жаба! Хочешь, чтобы в сырости и холоде помер? А потом ты мне еще одного такого головастика принесешь? Вот погоди, ему уже пять. Половина осталась».

Куль накрыли сверху, и отец с кряхтеньем поднял его. Мать суетливо застегнула ремни. В мешке было душно, воняло застарелым потом и пылью. Его редко стирали, и на ткани, если провести пальцами, чувствовались шероховатости – высохшее повидло. Это сестренка совала его Астре во время очередного переезда, пока никто не видел.

Судя по звукам, человек, спавший на лавке у стены, тоже встал. Астре слышал, как он одевается. Родители долго перешептывались, потом их прервал голос чужака:

– Наверняка решились?

Вопрос прозвучал резко, даже грубо, и отец тут же начал юлить, как перед покупателями, нашедшими порченый товар.

– Аи, не сомневайся уж! Столько лет ждали, не потащу я его обратно! И с платой не обману! Не зря идем-то, не зря!

Скрипнула дверь. Астре ощутил прошедший сквозь ткань холодный утренний воздух. Мать, стоя на пороге, окликнула Маито:

– Ты мешок принеси обратно, крепкий он, сгодится еще в хозяйстве-то.

– Принесу, жадная ты жаба, принесу.

* * *

Ценность прималей обнаружилась в ту пору, когда люди поняли, что вестники мертвых не боятся порченых. Есть неуловимая связь между теми, кто носит в себе пепел, и теми, на ком лежит груз Цели. Отношение прималей к порченым всюду разнится. Лжеколдуны согласны убивать увечных за деньги, тогда как обычный люд боится даже прикасаться к ним. Но истинные примали не стремятся уничтожать носителей Цели. Они пытаются понять их природу, хотя и не знают, для чего.

(Из черновиков книги «Летопись прималя» отшельника Такалама)

Белобрысый от природы Иремил красил волосы то в смоляные, то в рыжие, то в медные цвета. Сейчас он был коротко острижен, до того ходил совершенно лысым, а два трида назад носил патлы до плеч. Стараясь не быть похожим на себя, прималь порой гладко брился, а в другое время отпускал бороду и усы, и тогда глаза его были точно два зеленых болотца посреди дремучего леса. Ныне, заросший густой щетиной, он выглядел на порядок старше своих сорока лет.

У Иремила были причины для перемен. Он вел себя осторожно, никогда не ходил дважды в одно и то же селение, часто перебирался с острова на остров. Иначе давно бы развеялся пеплом.

Круглый год столбы перед городскими воротами пестрели множеством лент. Красные показывали невест на выданье. Желтые зазывали обменщиков и торговцев. Синие – работников. Иногда встречались белые. В них заключалось желание поговорить с мертвым или унять душевную болезнь. Иремил отвязывал самые редкие – черные. Такие тряпицы вешали те, кто хотел избавиться от порченых детей.

Чаще всего прималей звали осенью, когда появлялись деньги от проданного урожая и шла подготовка к долгой, тяжелой зиме. На памяти Иремила семья Маито была двенадцатой и самой неприятной. Целый трид пришлось терпеть под боком назойливого злоязычного мужичишку. Маито все жаловался на годы с совестью на горбу и угомонился, только когда они ступили на тленные земли, где сама смерть шла по пятам.

Последнее затмение провели в небольшой, наполовину ушедшей в песок пещере. Проход забили ветками и камнями. Потом спали, сколько могли. С тех пор минуло уже много времени, усталость давно давала о себе знать, но Иремил остановился лишь на закате.

Он присел и провел по земле шершавой ладонью. Попробовал пыль на вкус: горькая, соленая. Тут же сплюнул и, поднявшись с колен, обернулся к спутникам.

– Здесь.

Хрипота в голосе норовила сорваться на кашель. В горле свербело от недавнего прохода через праховое облако. Иремил чуть не задохнулся, пока уговаривал толпу бродячих душ пропустить их. Даже колдуну-прималю бывало нелегко поладить с мертвецами. В тленных землях выживали только те, кто носил в себе пепел. Иремил отдал сожженным левую руку, так что от плеча до запястья по его конечности вместо вен ползли трещины. Крови, костей и жил там давно не было. Рука стала темно-серой, цвета опущенной в воду гальки, и каменно-тяжелой. Иремил обыкновенно привязывал ее за спину и иногда покрывал рыбьим клеем, чтобы прах не рассыпался и не разлетался во все стороны от ветра. Теперь уже тридень у Иремила не было ни клея, ни мучного сока, ни смолы. Воды и той почти не осталось. Трещины разъедали сухую плоть, и прималь боялся, как бы чего не случилось.

– Аи-аи. Точно ли тут что-то есть? – недоверчиво прищурился Маито.

Русоволосый и коренастый, как большинство валаарцев, он едва доходил Иремилу до груди. У него были глаза торговца: цепкие, бегающие, ищущие. Покупателя, бесплатной выпивки, выгодной сделки или простофиль, которых можно трижды одурачить. В последние дни искра во взгляде Маито потускнела, но сейчас вспыхнула снова.

– Точно говоришь? – повторил он с пытливостью пройдохи, всюду ожидающего подвох.

Иремил посмотрел на него внимательно, тяжело посмотрел. Взглядом прокатился точно жерновом. Маито сразу как-то осунулся, принялся торопливо расстегивать ремни на груди и животе, чтобы снять бесформенный горб, в котором, как в коконе, сидел его сын Астре. За трид пути Иремил видел его всего два раза, да и то случайно. Маито не хотел показывать ребенка даже звездам и солнцу. Чем меньше людей запомнит лицо Астре, тем скорее мир забудет, что мальчик когда-то родился. Так считал Маито и поклонялся собственному мнению.

Астре был белым и хрупким, словно фигурка из слоновой кости. Иремила заворожили его глаза. Не голубые, как у отца, а темно-синие с дымчатыми ресницами. В них запечатлелось грозовое небо. Непроглядное, густое, подвижное. Готовое вот-вот разразиться молниями. И если бы подождать еще лет семь, оно бы разразилось, а пока стихия бушевала только внутри Астре, где спал его мощный дух.

Маито морил сына голодом, пытаясь сделать легче, но мальчик все больше пригибал отца к земле. Иремил видел заключенный в Астре свинец. Видел глазами прималя – безумца, хранящего в душе ворох бесполезной человечности. Эта первобытная шелуха, которую люди начали сбрасывать тысячелетия назад, нашла свое пристанище в Иремиле. Сейчас она скрипела на зубах сродни песку, слизанному с пальцев. А иногда разливалась медом. А порой заходилась набатным звоном, заставляя сердце биться тревожно и неистово.

Иремил чувствовал многое. То, как дремлют в мертвой почве съедобные луковицы, и то, как Маито уже две ночи терзается желанием бросить сына и двинуться в обратный путь. Каждый раз, ложась рядом с пыльным свертком, отец про себя клял спящего в нем сына. Однако если мальчик погибнет здесь, то через год или два родится снова. Не точно такой же, но с прежней Целью.

Раздумывая об этом, Иремил осторожно поддевал ножом землю, чтобы добраться до мальвий. Плотные, белые, полные живительной мякоти луковицы этих цветов навсегда замерли в недрах пустоши, готовые в любой момент пустить росток. Но родиться им было уже не суждено, и Иремил ел их без опаски, зная, что так освобождает души нерожденных и дает им шанс появиться на свет в другом месте. Съедобны были только те, над которыми матери проливали слезы, потому Иремил и пробовал почву на соль. Никому не нужные луковицы окаменевали, не было смысла тратить силы, откапывая их.

Маито освободился от ноши, упал на колени рядом с прималем и принялся орудовать лезвием, вспарывая жесткое брюхо поверхности. Иремил на мгновение разогнул усталую спину и увидел, что Астре чуть-чуть выглянул из кокона и смотрит на него. Прималь хотел улыбнуться, но не смог. Улыбка означала бы ложь. Грозовые глаза поняли его и скрылись за пыльной кромкой мешка. Иремил подумал, что кроме этих глаз он ничего не смог уловить. Даже цвет волос Астре не вспомнил, хотя вот только что смотрел на него. Дети с Целью всегда странные.

Маито вытащил первую луковицу. Наскоро обтер полой куртки, жадно вгрызся и захрустел. С уголков обветренных губ потекли прозрачные струйки. Иремил добыл свою. Одной рукой ловко очистил верхний слой, порезал, как яблоко, и стал есть неторопливо, кладя в рот по ломтику. В носу защипало, когда разлилась по языку первая прохладная сладость. Астре больше не шелохнулся и не выглянул.

– Дай ему, – сказал Иремил.

Маито зыркнул исподлобья. Метнул взгляд-молнию в сторону мешка. Что-то проворчал себе под нос, однако вторая луковица утонула не в его животе, а в недрах тканевого кокона. До этого дня Иремил не встревал, но сегодня пришлось. Предчувствие стало холодным и колким, как ледяная игла. Оно било под сердце при каждом вдохе, предупреждая о скором конце путешествия.

Сизые тучи заволокли горизонт. Куда ни глянь – мертвая земля, мозаичная, как дно высохшего океана. Взгляду не за что зацепиться, только растянулось вдоль горизонта манящее озеро-мираж, созданное игрой воздуха со светом.

После ужина Маито забрался во второй мешок и тут же уснул. Иремил остался сторожить. Нашел еще луковицу, выдавил сок на глиняную руку, чтобы смочить трещины и забить их влажной, пахшей тленом пылью. Небо и земля сливались в ночном поцелуе, когда на горизонте Иремил увидел несколько крупных вихрей, похожих на торнадо. Они стремительно приближались к устроившимся на отдых путникам. Прималь быстро закрыл лицо заскорузлой тряпицей, надел очки с мутными стеклами. Они прилегали плотно, не пропускали песок и пепел. Но и видеть в них он почти не мог.

Воздух стал густым, душным. Его заполнил знакомый травяной запах. Такой же шел от перетертой между ладонями полыни, которой отгоняли покойников. Иремил встал и пошел навстречу вихревым воронкам.

Сожженные не говорят и не шепчут. У них нет голосов и лиц, а вместо ног их носит ветер. Иремилу понадобилось десять лет, чтобы стать прималем, но даже тому, кто научился усмирять праховые вихри, требовалась еда и одежда, уголь на зиму и лекарства. Маито заплатил десять монет. Еще столько же обещал отдать по возвращении. Трид можно жить безбедно, а потом еще кто-нибудь захочет избавиться от ребенка, рожденного с Целью. Такие дети всегда выбирали грязные семьи, а грязные семьи раз за разом торопились от них избавиться.

Иремил задержал дыхание и вступил в объятия первого пыльного вихря. Каждая песчинка в нем хотела рассказать живому свою историю. Каждая стремилась забраться в прималя, втиснуться в складки одежды и в щели на руке. Иремил для сожженных, как медовые соты для роя голодных пчел. Всем хотелось найти свое место. Всем хотелось уйти с ним. Прималь согласился взять с собой щепотку, но за услугу. Услышав его желание, пепельные облака тут же ринулись в сторону спящих отца и сына. Астре не тронули. Так велел Иремил.

Прималь подарил валаарцу много времени на раздумья. Он вел Маито к жертвенному ущелью десятки дней и ночей, ожидая, что тот передумает и оставит сына. Теперь, почти трид спустя, уже не было смысла давать ему шанс.

Мешок не спас Маито. Торгаш задергался, захрипел, закашлял. Стал махать руками, закрывался полой плаща, но бесполезно. Пепел полез ему в ноздри, заполнил горло удушливой пробкой, заершился в легких. Он забил Маито до краев и остался внутри, найдя пристанище в его теле. Остатки душ вернулись к прималю, и он, как обещал, взял наугад щепотку и, скатав в комочек, замазал одну из трещин на руке. Затем взвалил на спину куль с Астре.

В кармане прималя лежало десять монет. В нагрудном кошельке Маито – двадцать. Полтора трида можно жить спокойно, а потом придет пора отправиться в другую деревню.

Иремил сорвал с потрескавшихся губ повязку и сунул ее за пазуху.

– Ты не бойся, – сказал он нарочито бодро. – К ущелью мы не пойдем, мы его окрест обойдем вместе с гейзерами, а потом в другое место отправимся. Отсюда подальше. А сначала заглянем к брату моему – Зехме. Он у самого севера отшельничает, за пустыней. Там лесами дубовыми все поросло. Знаешь, какие он желуди в меду делает вкусные? Слаще всякого варенья. Ел ты их раньше?

Ответом прималю была кроткая, испуганная тишина.

Глава 1

Дом порченых

Затмение разом накрывает всю Сетерру и оттого кажется всевидящим, вездесущим. Жители Соаху встречают его в начале вечера, а угрюмые руссивцы глубокой ночью. В эту пору земли Западного Твадора тонут в рассветных лучах, а хребты Саль-Апин у кромки Жемчужной пустыни врезаются пиками в жаркий полдень.

Но черное солнце всходило над планетой не всегда, и потому я задался вопросом, какой была Сетерра тысячу лет назад.

Первый вопрос о природе затмений я задал названой матери в четыре года. Тогда я спросил:

– Ами, почему мне нельзя гулять?

– Потому, что сегодня чернодень, – ответила она устало и нехотя, как отвечала на все мои глупые вопросы, которые в детстве задавала сама. – Злое солнце сожжет тебя, Такалу, даже кости почернеют и обуглятся, а потом станут прахом.

– Только меня? Почему? Почему?

Уже в ту пору я был дотошным ребенком и не умолкал, пока не получал ответа.

– Не только тебя. Всех нас, – отмахнулась Ами, что-то стирая в корытце.

Я до сих пор помню запах ее самодельного желтого мыла, душистого, как само лето. Им пахла моя одежда и кожа после купания, простыни и подушки. Все вокруг дышало цветочным ароматом. Наверное, поэтому я представлял затмение круглым черным жуком, забравшимся в середину ромашки-солнца.

– И тебя сожжет, если пойдешь? – удивился я, осознав, что даже взрослым не все бывает можно.

– И меня.

– А почему оно не сжигает наших кур? А сено? А дрова?

– Потому, что только люди грешны, Такалу. Черное солнце карает нас за наши грехи.

Тогда слова Ами не впечатлили меня, я тут же позабыл о них и занялся игрой в кубики. Но после часто ловил себя на мысли, что есть другой, настоящий ответ: большое знание, скрытое от мира подобно яркому камню в мутном болоте. Я будто всю жизнь искал этот камень ощупью, ныряя в тину неизвестности с зажмуренными глазами и затаенным дыханием.

(Из черновиков книги «Племя черного солнца» отшельника Такалама)

* * *

Архипелаг Большая Коса, о-в Пепельный

12-й трид 1019 г. от р. ч. с.

Страх расходился по комнате вязкими, холодными волнами. Астре пытался отгородиться от предчувствий сестры, но не мог. С тех пор как в нем пробудился дух прималя, мир стал пугающе многогранным. Людские эмоции заиграли сотнями оттенков: искрилась радость, смола тоски стягивала грудь, тревога дрожала, словно хрупкое стекло, готовое вот-вот треснуть.

Очередная волна прокатилась по спине россыпью мурашек. Астре поежился, будто его обдало сквозняком из щелей, забитых паклей. Он сидел на подоконнике, прислонившись спиной к подушке-креслу. Восточное окно – лучшее место для утренней работы. С приходом рассвета можно сберечь пару-тройку лучин, да и занятие привычное: сгодится и полумрак. Раньше Астре плел рыболовные сети, но их почти перестали покупать, и пришлось перейти на ложки. Илан – сын резчика по дереву, обучивший калеку этому ремеслу, – два дня назад ушел в деревню на торг и с тех пор не возвращался. Астре ждал, что вот-вот отворится дверь и запыхавшийся, веселый Илан появится на пороге, но ожидание все тянулось, а жалобы и вздохи Сиины угнетали. Это от нее расходились стылые волны.

– Ни крошки не осталось, – тихо сказала сестра.

Астре не поднял глаз. Он продолжал вытачивать пилкой деревянный черенок. Сиина откинула за спину светлую косу, оттопырила уголки мешка и выковыряла еще две крупинки. Какое-то время она собиралась с мыслями, потом ссыпала гречу в чашку, залила водой и начала разговор, который назревал уже давно:

– Его все нет, сколько еще ждать?

До сих пор Сиина молчала, но через тридень детей будет нечем кормить. Астре знал, что сегодня она обязательно спросит, но так и не придумал ответ.

– Наверное, продал мало. Решил на еще один торг остаться, – пробормотал он.

– Я не про Илана говорю!

В движениях Астре появилась нервная резкость. Он не ответил.

Разговор велся в комнате навроде кухни – тесной, узкой и прохладной, несмотря на большую печь. Дверь в сени открывалась по сто раз на дню, и натопленное тепло бестолково уходило наружу. В правом закутке, отделенном от спальни ширмой, держали в морозы новорожденных ягнят. В левом сгрудились вокруг длинного стола табуреты. Подоконник, на котором сидел Астре, был вровень со столешницей. У перегородки стоял сундук – в эту минуту открытый. Сиина перебирала в нем тощие мешки с сухарями и крупой, словно надеясь каким-то чудом отыскать несколько новых, полных снеди.

– Мы уже все запасы подъели, – пожаловалась она. – Что, если Иремил не вернется?

– Замолчи!

Астре сказал это едва слышно, но звук рассек тишину и ударил девушку, точно стальной хлыст. Они говорили тихо, стараясь не разбудить спящих на полатях детей. В нагом безмолвии, не укрытом посторонними шумами, слова получали особую силу.

– И чего все меня боятся, – огрызнулась Сиина, убирая упавшую на лицо соломенную прядь. – В тебе больше страха, чем во мне.

Пальцы скользнули по буграм и шрамам на щеке, заправили волосы за изорванное ухо. С утра Сиина не успела привести себя в порядок. Коса за ночь растрепалась и стала похожа на измочаленную веревку.

Астре привстал на руках, чтобы затекшие культи немного отдохнули. В свои семнадцать он выглядел почти так же, как и в тот день, когда его принес сюда прималь.

– Иремил может не вернуться, – набравшись решимости, сказала Сиина. – Это говорит не страх во мне. Это говорит страх во всех. Кругом одни пустые мешки да глазюки голодные. Думаешь, я не вижу?

Она кивнула в сторону полатей, занавешенных ситцевыми шторками.

– У меня тут уже полно готовых, – устало ответил Астре, указав на корзину под окном. – Продадим и купим муки или пшена.

– Да ты скорее ослепнешь, чем прокормишь нас этими ложками. В деревне мастера и получше есть.

– А торговцы берут у нас.

– Да потому, что за гроши продаем. – Сиина закусила губу. – Зима скоро. По сугробам не находишься. Следов наделаем. Найдут нас по ним. Может, случилось чего? Или он нас бросил, а? Может…

В этот момент Астре сломал баклушу, из которой начал долбить очередную заготовку, и девушка замолкла.

– Бросил, говоришь? Да ему с самого начала надо было нас бросить. В жертвенное ущелье. Если он не вернется, будем сами выживать.

– И как? – не то расплакалась, не то рассмеялась Сиина. – Мне пойти собой торговать? Я бы и пошла, да кто на такую взглянет, а, Астре? Кто взглянет?

– Последи за языком. – Калека смахнул на пол горсть опилок. – Твое дело – убирать дом, готовить еду и смотреть за младшими. Остальное мы сами решим.

Решат они, – огрызнулась Сиина, тут же деловито выметая мусор из щели между окном и рядом табуретов. – Много вы нарешаете. Один безногий, второй без костей в языке, третий нюня, а четвертого любое дитя вокруг пальца обведет. – Она вдруг замерла и прислушалась к нарастающим звукам шагов из сеней. – Явились твои решатели. Гремят-то как, балбесы. Всех перебудят.

Медленно, с каким-то воркующим скрипом приоткрылась дверь. Астре встрепенулся и замер, ловя каждый шорох. Из прохода разило самодовольством и тихой, безропотной жалостью. Чувства перекрывали, перебивали друг друга.

* * *

– Заходите скорей! Холоду напустите!

Покачнулись от сквозняка ожерелья на балках – заготовленные с лета сушеные корни лопуха, нарезанные кольцами. Они ждали своего часа, чтобы окунуться в кипящую воду вместе с веточками укропа, мяты и прочей съедобной травы. С вечера прошел дождь, и Сиина представила с расстройством, сколько грязи притащили в дом бестолковые мальчишки. На крыльце так уж точно натоптано, а ведь отмывала вчера ледяной водой, пока руки не задубели.

Первым внутрь протиснулся Рори. Даже в сиреневом полумраке раннего утра Сиина разглядела его покрасневшие глаза и мешки под ними. К пятнадцати годам круглолицый Рори уже оброс первой редкой бороденкой, но внутри остался дитем и рыдал по поводу и без. Вот и в этот раз что-то ранило его до глубины души. Иремил объяснял – у Рори просто такая Цель. Она называлась то ли сочувствием, то ли жалостью. Вихрастый, чуть сутулый, но крепкий, как дубовый табурет, Рори молча прошествовал в общую комнату и встал спиной к Сиине, грея руки у зева печи.

Следом в проеме появилась сияющая физиономия четырнадцатилетнего Марха. Его узкое лицо с острыми чертами, обрамленное копной спадавших до плеч каштановых волос, лучилось восторгом. Если глянуть разом на Рори и Марха, в жизни не угадаешь, что случилось, пока не расспросишь обоих. Но расспрашивать было и не нужно. Марх длинными богомольими руками сгреб Сиину в охапку вместе с метлой и звонко чмокнул в щеку. От него пахло потом, чесночным хлебом и редькой.

– Привет, сестрица! Ты бы хоть причесалась. Страшна, как прошлогоднее пугало!

– Фу-ты! – Сиина отпихнула его. – Чего опять у Рори глаза на мокром месте?

– А вот чего!

Марх с воодушевлением вытащил из-за пазухи заячью тушку.

– Ох! – Сиина всплеснула руками. – Попался-таки!

– Дак он, похоже, с вечера в капкан угодил. Маялся, бедняга, до утра, верещал, как младенчик. А там уж я его успокоил. Шею, значит, свернул.

Рори шумно всхлипнул, Сиина молча погладила его по светлой макушке.

– А этот опять реветь начал! – возмутился Марх. – Я ему говорю: «Дурак, мы теперь супа с мясом поедим!» А он ревет! Так бы и врезал ему, да тогда ведро для его соплей подставлять придется.

– Хватит, – сказал Астре. – Мне надоел твой ядовитый язык.

– Ну так оторви его, – пожал плечами Марх. – Буду калекой, как ты. Только догони сначала! Давай, прыгай с подоконника и беги за мной на своих культяпках!

Он хохотал до тех пор, пока тяжелый кулак Рори не стукнул его по затылку. Марх даже согнулся.

– Боров! – бросил он, обернувшись. – Тебе надо было дитем на всю жизнь остаться, раз так соленую пускать любишь. А то вымахал, мышцами забугрился. Больше всех жрешь, что ли?

– Тише ты! Я тебя за патлы оттаскаю, если детей разбудишь! – шикнула на него Сиина.

– Я его сам оттаскаю, – буркнул, шмыгнув носом, хмурый Рори.

– И так-то они хвалят кормильца! А чьи силки зайца словили, а? Кому спасибо?

– Ну, хоть в чем-то ты молодец, – отстраненно согласился Астре, и все разом замолкли.

Слышалось сопение детей, чуть потрескивал огонь в топке, но кроме этого не раздалось ни звука. По лицу Марха расплылась торжествующая улыбка. Он ничего больше не сказал, а стал снимать с себя вещи и вешать возле печи, чтобы горячим воздухом прогнать из них сырость туманного утра.

Сиину пронзила горечь. Она глянула на заячью тушку почти с ненавистью. Этот кусок мяса так важен и нужен сейчас, что его добытчик заслужил даже похвалу Астре. Значит, все и в самом деле плохо. Иремил не вернется. Они уже выживают. Только теперь по-настоящему, без ожидания чуда, когда в дни последних подъеденных крох, как бы подгадывая нужное время, появлялся прималь. Приносил хлеб, масло и мясо. Раздавал леденцы всем, даже самым старшим, и оставался с семьей на долгую зиму, чтобы вместе есть горячие пироги, учить порченых чтению и письму, рассказывать истории о мире.

Чуда больше не будет. У девушки мелко задрожали плечи. Стоя над распростертым на столе зайцем, она пустила две слезы. Рори подошел к ней, погладил по спине нагретой печным жаром ладонью. От переданного тепла кожа покрылась мурашками. Рори жалел то ли зайца, то ли Сиину. Он думал, сестра так огорчилась из-за зверька.

Марх цыкнул и махнул на них рукой. Похвала до сих пор питала его, и он удержался от язвительного словца. Целью Марха была правда, но пока еще парень не понимал, как доносить ее должным образом. Он просто выплевывал все, что крутилось в голове, расточал направо и налево ядовитые уколы, издевки и шутки, за которые получил немало обидных прозвищ.

Сиине было неспокойно. Чувство, липкое и неприятное, забилось в грудь комком, не давая дышать.

– Что-то случится сегодня, – шепнула она едва слышно, и дрогнувшее сердце подтвердило догадку.

Натужно заскрипело колесо нового дня. Медленно перекатывались минуты-спицы до тех пор, пока не проснулись дети. Сиина не успела опомниться, как послышался топот босых ног, и с обеих боков к ней приникла пара сонных галчат.

– Есть хочу! – требовательно сказала рыжая веселушка Яни, обняв сестру изо всех сил.

Сиина улучила минутку, чтобы погладить ее по голове. Она знала, как это важно для Яни, старавшейся восполнить нехватку ласки и больше всего на свете любившей обниматься. Она была самой младшей из всех, бойкой, храброй и неугомонной. С трудом верилось, что у них с плаксой Рори одна и та же Цель – сочувствие.

– Ты кашу сварила? – поинтересовался здоровячок Дорри – лупоглазый веснушчатый мальчишка с большим ртом и русыми волосами до плеч, такими гладкими, будто он старательно причесывался целое утро, а не только что оторвал голову от подушки.

Дорри родился с Целью правды, но, как водится, ничуть не походил на Марха. Его научили молчать, и научили жестоко, поэтому в первый год мальчик совсем не разговаривал. К Иремилу он попал настоящим скелетиком, все не мог наесться и после каждого обеда жалостливо выпрашивал у Сиины сухари, да так и растолстел. Затем вытянулся, перегнал лишний вес в рост, но его все равно ласково называли здоровячком.

– Ой, а кто это? – встрепенулась Яни, увидев добычу Марха. – Пушистенький!

– Он мертвый? Мертвый, да?

– Нет, он спит!

– Сама ты спишь, у него шея свернута!

– Зайчик, ты спишь? Это зайчик, да?

– Это не зайчик, это ваш обед, – хмыкнул вернувшийся Марх. – Мною, между прочим, добытый. Сам словил, сам прибил. Так что спасибо скажите, малявки!

– Я не буду его е-е-есть! – разревелась Яни.

– А я буду! – честно сообщил Дорри.

– Ох и шумные вы! А ну не путайтесь под ногами, не то без завтрака оставлю! – прикрикнула Сиина, и две юлы тотчас принялись нарезать круги в стороне от нее.