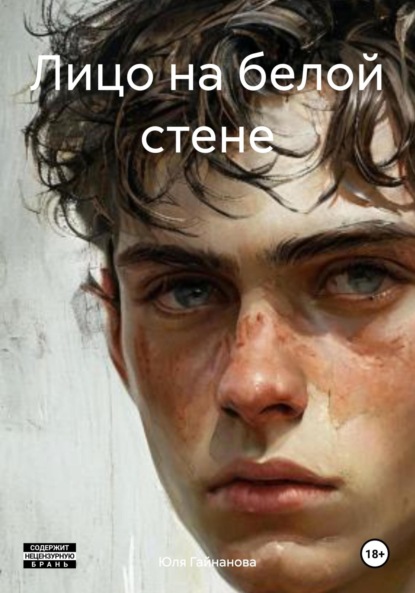

мистический роман взросления

«Обыкновенное детство, пошлое отрочество и никчёмная юность: у меня не может быть никаких страшных секретов»

1

Владелец автомойки, общительный пухляк, физически страдал от того, что никого не удалось разговорить на той свадьбе. Диспозиция персонажей за его столиком была следующей: психолог – одна штука, собственная жена – одна штука, прапорщик с любовницей и парикмахер с парикмахером. Из-за неловкой тишины в микрокосме их столика было слышно, как парикмахер прихлебывает шампанское, а любовница прапорщика ломает пирожное. Эти1 звуки скребли самолюбие владельца автомойки. Он посмотрел направо, где в некотором отдалении весело хохотали приятели («мы специально не сажаем друзей вместе, чтобы все перезнакомились», ага, как же), налево, где незнакомец рассказывал, судя по распахнутым ртам, довольно смешной анекдот.

И внезапно вспомнилось кое-что про психолога. Голос предательски истончился в начале фразы, и сама она ворвалась к сидящим за столом столь нежданно, что парикмахер поперхнулся шампанским.

– Алексей, а ты, говорят, стал психологом благодаря особенно занятному случаю.

– О, да, я даже ввёл новое понятие: «синдром Лица на белой стене».

– Ну и что занятного в этом случае? – прошелестели красные губы любовницы с крошкой бисквита в правом уголке.

– На самом деле, случай скорее ужасный.

В глазах сидящих проклюнулось любопытство.

– Вы наверняка видели во сне кошмары…

2

Участие Алексея в той истории началось с телефонного звонка. Тогда он был так же далёк от психологии, как и все за тем столом.

Ему звонил друг. Его звали Павлуша.

– Говорю тебе, оно настоящее! Лицо на белой стене!

– Идиотизм.

– Да, я не утверждаю, будто оно есть на самом деле, но для меня оно реально. Ты не представляешь, что мне пришлось пережить. Я даже начинаю верить в его слова. В смысле, что оно всегда наблюдает. Это правда. Потому-то оно и…

– Перестань пить на ночь, выходи хотя бы иногда на свежий воздух. И все лица на каких-либо стенах растворятся. Заведи девушку, в конце концов!

– Все равно что посоветовать безрукому поиграть на рояле.

– В ход всегда можно пустить ноги.

– Брось. Впрочем, если ты мне не веришь, никто не поверит.

3

Павлуша всю жизнь чего-то боялся, даже своего имени, ведь на самом деле его звали отнюдь не Павлуша. Но все знакомые, кроме родителей, называли его именно Павлушей ещё по школьному прозвищу. Он не любил этой клички, но был не в силах отстоять право называться так, как решили родители, а не так, как решили одноклассники.

До крайности худой и высокий, с симпатичным, но не смазливым лицом, этот юноша себя ненавидел. Он стоял у зеркала, отделял кожу от пресса и расстраивался: надо же быть таким жирным. Он не любил своё лицо, поэтому носил длинные волосы и чёлку. Периодически Павлуша брился под ноль, потому что волосы, густые и слегка вьющиеся, его тоже бесили. Но довольно быстро ненависть к лицу пересиливала ненависть к волосам, и он презирал эти патлы ещё больше, потому что они не могли отрасти до плеч за пару часов.

Больше себя Павлуша ненавидел только других людей. Они раздражали его несовершенством. Даже в самом красивом и приятном человеке Павлуша находил недостатки. Общаться он любил постольку, поскольку мог откапывать все новые изъяны даже в самых, казалось бы, привлекательных людях. Так было легче ненавидеть себя.

Павлуша заикался, Павлуша чесался, будто что-то грызло его изнутри. Павлуша покрывался красными пятнами и белыми чешуйками омертвевшей кожи. Он был застенчив, но далеко не глуп.

С Алексеем они дружили с коляски. Ему казалось, что он может немного починить Павлушу, и это ощущение властителя судеб доставляло Алексею удовольствие. К тому же, словно чужой чемодан, он нес ответственность за друга: больше с Павлушей никто не общался, хотя позже знакомые и прониклись к Павлуше чем-то вроде симпатии. Пока этот «чемодан» не стал слишком тяжелым, Алексею и в голову не приходило просто оставить его лежать на обочине.

В то время они уже год как закончили институт, жизнь много обещала, и Павлушина удручающая мина Алексея раздражала. А потом друг позвонил ему и рассказал вот что.

4

«Я сидел на диване, один в квартире. Это был обыденный момент между одним действием и другим, совсем без мысли. Момент между выключенным телевизором и волевым решением встать с дивана, чтобы умыться перед сном. В это «между» что-то пробралось. Не звук, не вкус, не чувство, не запах, а что-то лишь слегка доступное глазу.

Я замер и ухватил боковым зрением какое-то странное движение на стене. Резко повернул голову – ничего. Я шумно выдохнул и готов был встать, но непонятное ощущение вернулось. Медленно и осторожно, уже всем телом, я стал поворачиваться к стене. С ее абсолютно ровной и белой поверхности на меня смотрело Лицо. Круглое, объёмное, прозрачное. Оно улыбалось. Черты его были схематичны. Будто ребёнок нарисовал серым карандашом рожицу, и она ожила. Захотелось кричать, но паника была настолько сильной, что удалось лишь открыть рот.

Смотрелся я наверняка уморительно. В кошмарах со мной часто происходило нечто подобное: я пытался кричать, но ни звука не выходило из натужного горла, пытался бежать – будто в цемент наступил и присох.

Тут оно и заговорило. Меня не покидало ощущение, что оно говорит не со мной, а с воображаемыми многочисленными зрителями. Стена – его сцена, его трибуна. Да и не говорит оно вовсе, а передаёт информацию беззвучно. Кладёт в голову, словно в пустую коробочку.

– Я не Добро, и я не Зло. Я Лицо на белой стене. Не помню, когда возникло, не знаю, исчезну ли. Иногда люди думают, что одни. Например, сидят на диване и смотрят хороший фильм. Плачут над фотографией. Рассматривают родинки на ноге. Но сзади, на стене, проступаю я.

И хотя одиночество – страшное наказание, люди должны понять, что никогда не бывают одни. Я – или другие – не оставляем вас.

Мне повезло, потому что плевать я хотело на то, располнело ли. У меня нет тела. Я не выщипываю брови, не стремлюсь стать красивым, потому что я не могу любить, следовательно, мне не надо нравиться.

Зачем я существую, не могу сказать, но разве можешь, например, ты?

Я так и не понял, стоило ли отвечать на вопрос. Лицо нахмурило брови-палочки. Я боялся пошевелиться, но хотел как-то отреагировать, дать понять, что внимаю. Конечно, я не знаю, зачем существую. Казалось, так прошло минут пятнадцать, но, на самом деле, уже через пару секунд палочки на лице снова стали ровными, и оно продолжило:

– Довольно условно я Лицо – на белой стене. Возникаю на любой поверхности. Особенно эффектны мои выходы на тюлевых занавесках, предпочитаю розовые. Но я весьма щепетильно. Будь спокоен, занимаясь любовью, я не подглядываю с потолка. Не волнуйся, испражняясь, я не вспухну на кафеле. Не появлюсь я и в кастрюле с супом, не выдвинусь с кожаного кресла гинеколога. Странно, но люди никогда мне не рады.

Я тогда подумал, что похож на сову. Я всегда был похож на сову, когда боюсь, потому что мои глаза становятся круглыми. Я тоже не был рад нашей встрече, но от того, что Лицо озвучило, что ему никогда не рады, мне захотелось показать, что я-то другой, я особенный. Хотя рад я ни капельки не был. Тем временем Лицо продолжало себя воспевать.

– Ведь я без проблем бы ответило на любой вопрос. Я же бестелесно, я везде и всегда! А следовательно, обладаю абсолютным знанием. Так сложно догадаться? Я – действительно одиноко. Единственное в своём роде. Но понимаю людей. Понимаю, однако, не подразумевает, что сочувствую. А вот если кого-то понимаете вы, то сочувствуете наверняка. Вообще-то тебе не надо обо мне знать. Представляю, как теперь будет непросто. Ни минуты покоя. Ты помнишь: я тут, я рядом, я могу появиться в любую секунду… Почему я появилось в твоей жизни? Подожди, не отвечай. Я ведь знаю твои мысли. Я дам тебе выбор, и тебе же лучше, если сделаешь правильный.Помни только, что я здесь, я рядом, я повсюду. Я слежу. Людям не понять мою вездесущность и единство. Таких высот в математике, по моим расчётам, вы добьётесь к 2592 году. Не беспокойся, человечеству ещё жить и жить.Я не знаю, когда появилось, но помню тысячелетия истории. Признаюсь, тебе повезло родиться сейчас. Да, много минусов – глобальное потепление, ядерное оружие… Это так скучно. Лучше задумайся, как красивы современные люди. Подолгу позволяю себе выпячиваться в ванных, изучая достижения косметологии. Глагол «смердеть» вскоре должен отмереть за ненадобностью. Правда, остаются французские сыры и азиатские рынки… А средства передвижения, техника, Интернет – все это восхищает… Что ты скажешь, если я сделаю тебя другим человеком? Если ты будешь успешен во всем, чего только не пожелаешь?

Я было открыл рот, но Лицо исчезло.

Потом я снова и снова вспоминал в течение дня то Лицо, будто очухался лишь наполовину. Половиной я жарил яичницу, собирал хлебом соус с тарелки, мыл тарелку, а другой – смотрел на стену и воспринимал сумбурную речь лица. Мне хотелось получше вглядеться и разобраться: что это было?

Я думал о Лице и его одиночестве, о том, что оно похоже на толстого японца, ведь у него не было глаз – только две дуги как символ глаз, и одна перевернутая, как символ улыбки.

Какая-то магнитная жуть.

И еще кое-что произошло в тот же день.

Вечером в тренажерном зале знакомый попросил меня сходить в подвал за дополнительным диском. Дверь туда была закрыта, но не заперта. Я включил «лампочку Ильича» и начал искать диск на десять килограммов. Тут свет погас, а дверь захлопнулась. Я, конечно, вернулся к двери, чтобы ее открыть и впустить свет обратно. Но тут со всех сторон на меня стали наступать блины, они улыбались Лицом на белой стене и издавали неприятный звук. Казалось, что-то звенит или жужжит, с тонкой ноткой визга. Но неясно, это только казалось или взаправду».

5

В тот день, когда Павлуша познакомился с Лицом, часов в одиннадцать вечера Алексей пригласил его на вечеринку.

Вечеринка проходила в большом доме в классическом стиле. Они с друзьями часто снимали что-то роскошное, что никому не было по карману, но вполне вписывалось в бюджет толпы, если та объединялась.

6

Пока все начинали возводить здание «карьера», Павлуша застрял на стадии возведения фундамента. Вот уже год прошел после выпускного в университете, а он никак не мог найти работу. Его угрюмость отвращала даже самого положительно настроенного соискателя.

При всей нелюбви к себе он не мог продемонстрировать собственные достоинства работодателю отнюдь не потому, что нечего было показывать. Просто Павлуша наивно полагал, что восхвалять себя постыдно: «Неужели не найдется никого, кто думает, как я? Неужели всем нужны улыбающиеся и позитивно настроенные выпускники, которые показывают: я собака, только кинь мне палку, и я с радостью принесу ее тебе?».

Если бы он даже не пытался встать на первую ступеньку карьерной лестницы, ему бы не было так стыдно. Ведь всегда можно сказать: кабы принялся я за дело, да как следует, я бы вам показал… Но он действительно ходил на собеседования раз-два в неделю. Назначать встречи ему еще удавалось, там требовался жанр эпистолярный. А когда дело доходило до личной беседы… Павлуша приходил туда до чертиков напуганный собственной дерзостью и, казалось, он готов был на что угодно, лишь бы незнакомый человек прекратил задавать неудобные вопросы и проверять его на профпригодность.

Зато когда он выходил с собеседования, он корил себя за эти глупости. Он думал о том, что вокруг столько людей, и все они где-то работают, и ведь все они ну точно не умнее его! Ему было уютно возвращаться в свой дом презрения. Он год за годом строил его из сухих веток критиканства.

Алексей старался рассказывать ему про работу с насмешкой, выставляя идиотом начальника, а коллег недоносками, но Павлушу это не подбадривало. Чем шире он улыбался шуткам друга, тем отчаяннее его глаза горели завистью. Они стебались над бывшими одногруппниками, которые хорошо устроились. Смеялись над тем папенькиным сынком, что учился на двойки, а теперь в крупной компании на хорошей должности. Смеялись над отличницей, которая работала с третьего курса, а теперь на той же позиции, что и тот папенькин сынок. Смеялись они вместе, но никому из них не было смешно. Алексею было его жалко, Павлуше было себя жалко, тем злее становились их шутки над офисным планктоном.

В Павлушином мире неудачи играли в салочки, бегая по кругу. А он искал себя.

Но чтобы что-то найти, надо пробовать. А пробовать страшно – ведь ненавидел всех Павлуша не от злости. Он был, в сущности, человеком великодушным. Он просто боялся оценок. Он с упоением осуждал себя и был убежден, что тем же заняты все вокруг.

Ему было трудно позвонить незнакомому человеку, трудно здороваться с соседями, трудно благодарить, трудно просить. Было как-то страшно проявить себя, но одновременно его снедало необузданное желание быть замеченным, оцененным, признанным и даже любимым.

Сам себе он в этом не признавался, хотя и был человеком рефлексирующим. Невозможно столько времени провести наедине с собой и не пристраститься. Доступные развлечения рано или поздно заканчиваются, а время, когда ты так молод и свободен, – предмет бесконечный.

К тому же он был отнюдь не бестолков, что в сочетании с другими его качествами ему только мешало. Он много читал, а страсть к самобичеванию делала его взгляды довольно широкими: Павлуша был готов принимать чужие аргументы, даже если они явно противоречили его мнению, ведь критиковать свои внутренние движения ему было привычно и сподручно.

Так и с Лицом он не вполне себе доверял и задавался вопросом: «Позволительно ли пугаться неизвестно чего?»

Павлуша решил, что он человек модерна, что он уйдет в небытие, и пока его ровесники теряют время попусту, он закалит себя творчеством, и в тридцать проснется знаменитым. Уже как месяц он оставил мысли о классическом трудоустройстве.

На деле это означало чесать репу пару минут в неделю перед ноутбуком, силясь написать текст или стих, а потом часами есть «Доширак» и смотреть фильмы. Он мнил себя Обломовым, сохранившим душу. В лучшие минуты. Однако в основном же он просто себя ненавидел.

Павлуша не принадлежал ни к одному сообществу. Его семья была поломана, соседей он не знал, институт закончил, а работу так и не начал. Он не был ни клерком, ни фермером, ни готом, ни геем, он был никем в муравейнике и страдал, потому что считал в самой серёдке, что, на самом деле, он больше, чем кто-либо другой, достоин быть кем-то.

7

Павлуша ненавидел вечеринки. Ещё он ненавидел отказывать, поэтому подавил желание остаться дома и поедать пиццу за просмотром фильма или грызть яблоко за чтением книги или разминать сморщенными пальцами пену в ванной, когда Алексей позвал гульнуть.

Только с грустью подумал: «Опять будет неловкое чувство, невнятное «ну ладно» вместо «ненавижу сборище незнакомых пьяниц», попытки придумать отговорки».

Но Алексей мог заставить его сделать что угодно.

Одинокой палкой Павлуша торчал на морозе, снег и ветер надавали пощёчин. Он проклинал Алексея за то, что тот всегда просит выйти заранее, когда сам ещё не подъехал, а затем проклинал себя, потому что не смог подождать пятнадцать минут после повелительного смс «спускайся». Всегда была противная мыслишка, а вдруг Алексей приехал вовремя и ждет его? Павлуше становилось физически неуютно, если кто-то его ждал, поэтому он мчался вперёд и торчал. Вечно торчал в ожидании других.

Но вот жёлтая машина притормозила, дверь распахнулась, Алексей с улыбкой и бутылкой шампанского пригласил в тёплый салон. И, глядя на такой приём, как-то стыдно уже попрекать друга в опоздании. Алексей знал ход его мыслей и пользовался этим.

Наконец они нырнули в море музыки и чужих тел. Алексей сразу уплыл, захлёбываясь в приветствиях, а Павлуша сначала побрёл в поисках выпивки, а потом постарался найти самый тёмный угол, чтобы его никто не доставал.

В огромном плоском доме была центральная зала, а кругом шли двери, и Павлуша открывал их по очереди. Какие-то были заперты, где-то он натыкался на клубки из тел. Но за одной из дверей оказался бирюзовый бассейн, куда еще не ныряли бомбочкой и не блевали фонтаном.

Павлуша растянулся на лежаке, отпил из пластикового стакана водки с соком и закрыл глаза. Из-за дверей доносилась мелодия, причём недурная. Павлуша любил музыку, это была одна из редких вещей, которая задевала его душу, и вовремя попавшая нота иногда поднимала его настроение из ямы, в которой он жил.

Павлуша закрыл глаза. Как здорово было бы сейчас окунуться и лечь звездой на поверхности, потерять тяжесть и представить, что он где-то далеко. Вдруг какое-то животное волнение стукнуло его под дых. Он не понял. Открыл глаза. Потолок такого же бирюзового цвета как бассейн, только в пухлых неестественно нарисованных облаках. Закрыл глаза. Но что-то постороннее заставило веки разомкнуться снова. Уверенность не пойми в чём и необходимость сию уверенность подтвердить.

Да. С потолка на него смотрело схематичное Лицо с серой улыбкой. Будь оно зловещим, выходил бы нелепый гротеск, быть может, Павлушу бы это даже рассмешило. Начни Лицо угрожать, и вся атмосфера уродливой неправильности и напряжённой таинственности рассыпалась бы. Но оно улыбалось, и в этом вся жуть. Помимо, конечно, того, что Павлуша видел Лицо, вспухшее на поверхности потолка. А ведь он не успел и половину коктейля выпить.

– Ты не ответил. Хочешь, я превращу тебя в другого? Я могу.

– Хорошо не в Чужого.

– Фактура не та. А хочешь, расскажу тебе секрет? Только тогда тебе уж придётся остаться собой.

Глаза заслезились, Павлуша стал тереть их. Тут открылась дверь, в комнату вошла музыка, затем несколько людей.

Смущение от чужаков, необходимость реагировать, мысли «поздороваться или нет, что они обо мне подумают, наверное, удивятся сейчас, что я один тут сижу, наверное, скажут про меня: вот лузер, с которым никто не хочет иметь дело даже на пьяной вечеринке», – всё это ненадолго перекрыло испуг от недавнего видения. Спустя несколько минут, когда он вполне убедился, что вошедшие пьяны, его не заметили, поэтому ничего о нем и не подумали, да и здороваться не надо, Павлушу замутило, и он ушёл.

8

Павлуша боялся многих вещей, например, высоты и темноты, но так кто же их не боится? Не так уж и сложно избегать американских горок и чёрных подвалов, раз не нравится.

Ещё он боялся оставаться дома один. Если с ним была хотя бы кошка, Павлуша чувствовал себя спокойно. Но стоило ему остаться абсолютно одному, как необъяснимая паника полностью подчиняла его. Он не боялся абстрактных духов или привидений, нет, он боялся вещей вполне конкретных, хотя и маловероятных. Ему чудилось, что вот именно сейчас за ним придёт вор-маньяк, расчленит его никудышное тело и украдёт внутренности. Так делали с одинокими отдыхающими на каком-то курорте, он по радио слышал. А ещё в «Криминальной России», которую он любил посматривать в детстве, рассказывали про сладкую парочку, которая за воровством любила особенно изощрённо издеваться над хозяевами.

Павлуша не мог бороться со страхами рационально. Птица паники билась в грудной клетке как ненормальная, и никакие поглаживания доводов не успокаивали это животное. Попытки внушить, что опасности нет, что в запертой квартире надёжнее, чем на улице, что на такой высокий этаж ни один вор не полезет, и в то же время этаж не последний – значит, опасности с крыши ждать тоже не приходится, были неудачными. Панике было плевать. Поэтому Павлуша шатался по тёмным улицам спального района, которые были точно куда опаснее запертого на ключ каменного мешка. Но панике улицы нравились, она склоняла голову и уютно засыпала в грудной клетке.

Павлуша не любил спускать ноги с постели. В каком-то фильме видел, как злоумышленник спрятался под кроватью, а потом подрезал ножницами ничего не подозревающей жертве сухожилия на пятках. И это в тот самый момент, когда ноги только со сна, розовые и беззащитные, опускались на пушистый ковер. А он «чик»! Вот и Павлуша с тех пор каждый раз перед тем, как опустить ноги, заглядывал на всякий случай под кровать. Привычка была автоматическая, подкреплённая ежедневным положительным опытом, так что страха кого-нибудь там обнаружить Павлуша вовсе не испытывал. Но спустя пару дней после случая в бассейне, он спросонья, как обычно, заглянул под кровать. А там, из темноты, на него смотрел знакомый японец с улыбкой.

– Выбирай!

Не успел Павлуша крикнуть, грохнулся на пол от неожиданности и ударился плечом о батарею.

Боль подарила смелость и злость, Павлуша опять заглянул под кровать – но увидел только пыль в дальнем углу.