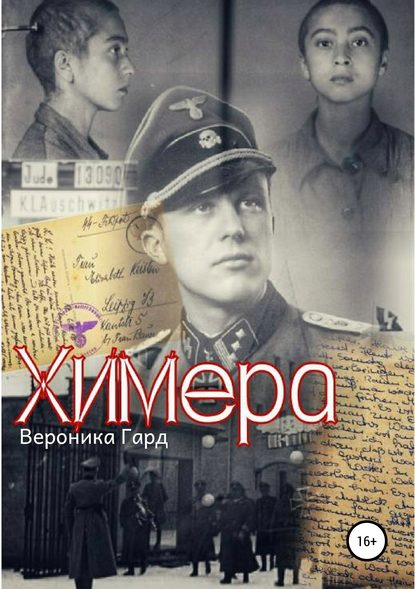

Химера

В оформлении обложки использована работа автора Amadeo

https://b.radikal.ru/b30/1712/e1/cd2b0d46e797.jpg

Глава 1. Расстрел

Село Красновка, СССР

Декабрь 1944 года

«Разве он думал, что выживет, решившись на это? Конечно, нет. Он знал, что это будет рано или поздно, но все равно шел, все равно надеялся на что-то. А может, не надеялся? Что же им двигало? Может быть, любовь к чему-то. И это не жажда справедливости, мести и не патриотизм. Что-то другое, сложное… Наверное, когда спрашивали, зачем он это сделал, у него не было подходящего слова, чтобы описать то, что возвысило и погубило его».

На четвертый день его вывели из подвала. Шестнадцатилетнего полумертвого мальчика с поседевшими волосами и вырванными ногтями. На спине кровоточила вырезанная от лопатки до лопатки пятиконечная звезда, и рваная рубашка, насквозь пропитавшись, намертво прилипла к ней. С каждым шагом босой ноги яснее слышался смрад гниющей плоти, который, смешиваясь с запахом крови, нес с собой чувство скорой смерти.

Мальчик, сгорбившись, переступил порог и остановился, привыкая к свету. Он устало оглядел ждущих его полицаев и офицеров, затем запертые ворота. Расцарапанное лицо его блекло оживилось, он неровно выдохнул белым паром и попытался поднять голову.

– Иди, сволочь! Что пялишься? – один из полицаев схватил его за шиворот и толкнул вперед, оторвав лоскут рубашки вместе с человеческим мясом.

Со страшным криком мальчик подкосился и упал. Кровь быстро пробежала по лохмотьям кожи, зажигая собою звезду, нутро которой стало растекаться по всей спине и капать на снег.

Тут же к нему подскочили двое полицаев, схватили за руки, не удержали, уронили в снег, снова схватили, поволокли к стене жандармерии и бросили под ноги расстрельной команды.

– Посмотри, какие идиоты, – проговорил старший офицер, потирая и дуя на руки. – Не могут пришибить мальчишку. Только котят топить умеют. Что за стадо. Майер, – обратился он к молодому офицеру, – скажи, чтобы пошевелились – ноги мерзнут.

Майер кивнул и широкими шагами подошел к стене.

– Господин Рихтер просит поторопиться, – сказал он по-русски и кивнул на мальчика. – Сегодня холодно.

– Це можна, пане офицер. Велите пидняти? – спросил старший полицай и выставил вперед покрасневшее от мороза лицо.

– Стой, – коротко приказал Майер и присел к мальчику.

Он хотел, чтобы тот уже был мертв, но покалеченные ребра все еще упрямо и редко поднимались, пальцы судорожно скребли рыхлый снег – мальчик жил.

Майер оглядел разорванную спину и покачал головой – по полосам гниющей кожи местами было рассыпано что-то белое, слишком мелкое для снега.

– Это соль? – спросил он.

– Так. Напоследок засолили паршивца.

«Что за война», – подумал Майер и развернул мальчика за плечо:

– Ты что-нибудь хочешь?

Он, тяжело дыша, помолчал, потом недоверчиво посмотрел в лицо офицера:

– На небо дадите посмотреть?

Майер кивнул.

– Поднимите, – приказал он, и мальчика подхватили двое.

Он запрокинул голову и посмотрел на небо: голубое, малоснежное, высокое. Блеклое маленькое солнце резало глаза белым зимним светом. Оно было некрасиво, но именно теперь казалось ему самым теплым и радостным, потому что было последним: «Хоть бы не узнала как. Да и не узнает уже – некому рассказать. Пусть хоть эти скажут, что просто вывезли и расстреляли. Жалко, что плакать долго будет», – только и подумал он.

– Майер, ну что ты там? – крикнул вдруг старший офицер, снова потерев руки. – Он все равно сегодня умрет, так и скажи ему. Что ты тянешь? Иди уже сюда.

– Прикажете починать? – снова спросил полицай.

Офицер махнул рукой и пошел прочь. Мальчика толкнули к стене, и во дворе жандармерии повисла напряженная тишина.

Майер, не в первый раз слышащий эту стальную тишину, чувствовал, что она становится не такой, как в прошедшие дни перед расстрелом старших партизан. В ней витала несвойственная ситуации совестливость, и именно она, а никакое другое чувство, насквозь буровила молодого немецкого офицера, который платком стирал с рук кровь обреченного русского мальчика.

Но было место и отчаянию. Как ни странно, ее не ощущал юный партизан, недавно смотревший в небо перед смертью. Оно убивало одну девушку, которая, с боем протиснувшись во двор, увидела полицаев с белыми повязками, офицеров и родного истерзанного брата, который покорно стоял около грязной изрешеченной стены жандармерии.

– Нельзя тебе туда! – крикнул полицай, но девушка с силой толкнула его, что тот оступился, уронила кулек, который предназначался брату, и побежала к стене.

– Уйди! Уйди! Не ходи сюда! – кричал не своим голосом мальчик, заглядывая за спины расстрельной команды. – Не смотри! Отмучился я!

– Уберите девчонку! – послышался голос.

Прозвучал выстрел. Девушка вскрикнула, пригнулась, но не остановилась. Платок опрокинулся назад и упал к ногам старшего офицера. Он, ругаясь, потянулся к пистолету, но замешкался – замерзшие пальцы не слушались и соскальзывали с гладкой кожи кобуры. Девушка уже была в пяти шагах от расстрельной команды, но наскочила на Майера, который схватил ее в охапку и оттащил от стены.

– Да пристрелите вы его! – прошипел старший офицер.

– Наизготовь!

Поочередно лязгнули винтовки. Мальчик, растерявшись, переступил с ноги на ногу. Он снова заглянул за спины полицаев, где билась и кричала, обливаясь слезами, его старшая сестра.

– Целься!

– Все теперь, – прошептал он, огромными страшными глазами впившись в ее лицо. – Не думал я, что так…

– Пли!

Шесть винтовок, направленные на мальчика, выстрелили. На стену и снег брызнула кровь.

Девушка перестала плакать и провисла в руках Майера. Она стала коленями на землю и закрылась руками.

– Говорив я тоби – целься в груди, – пробубнил старший полицай, оглядывая пробитую глазницу. – Так точно прихлопнешь. Шо тоби все в голову треба?

– Глаза их мне не нравятся, – ответил второй, подойдя к мальчику. – А я, – он снял винтовку с плеча и перезарядил, – не промахивался еще.

– Краепольский, – охрипшим голосом проговорила девушка, подняв голову, – прошу тебя!

Он прицелился и выстрелил во второй глаз.

Девушка вздрогнула и, сжавшись, сложилась пополам.

– Ну и шо ты зробив? – недовольно спросил старший полицай.

– Да показалось, что живой еще был, – сплюнул Краепольский.

– Глаза нет. Пять пуль в животе, – сказал кто-то из команды.

– Комса живуча. Ну, Анюта, теперь забирай, – весело обратился он к девушке, которая на четвереньках ползла к стене.

Она села около мертвого брата, притянула его к себе, обняла поперек груди и, будто успокаивая, закачалась вместе с ним. На стеганый тулуп, на юбку, на валенки из разбитого черепа вязко капала кровь, и варежки, которыми Аня стала гладить пустые глаза, вымокли и потяжелели.

– Нелюдь ты, Краепольский,– говорила она низким, грудным голосом. – Это ты его мучил! Как тебя земля носит?

– Как видишь, не гнется, – отвечал тот, закуривая.

– Ты только за двор выйди, – продолжала девушка, гладя брата по голове, – я тебя тут час же, как собаку, убью.

– Что говоришь, дура!

– Ты убил! Убил его! Думаешь, немцы тебе в ноги поклонятся за то, что мальчика убил?..

– Ты уж помолчи, помолчи, – Краепольский, сморщившись, зажал в зубах папиросу и снял с плеча винтовку. – Иначе я живо тебя следом отправлю.

– Да тебя самого скоро к этой вот стенке поставят, а я уж посмотрю! – Аня сильнее прижала к себе брата. – Посмотрю я, как глаза твои напрочь вышибут!..

Краепольский прицелился в голову, но остановился. От напряжения локти затекли до судороги, которая отдавала в спину и не давала третий раз нажать на курок.

– Стреляй уж! – лицо у Ани было нечеловеческое. – Что это у тебя руки дрожат?

Раздался выстрел. Плечо Краепольского дернулось назад, и винтовка звучно упала на землю. Он, зажимая руку, свернулся калачиком и заверещал.

Старший офицер посмотрел на стрелявшего Майера, затем на Краепольского:

– Цирк! – выругался он и, потерев руки, ушел в жандармерию.

Глава 2. Полиглот

Около города Опалича, Польша

Январь 1944 года

День выдался голубым и морозным. Черная служебная машина катила по мягкому польскому снегу, изредка виляя задом по колеям.

Ехали вдоль поля, и его уныние вперемешку с монотонной белесостью вызывало у Майера головную боль, которая настойчиво туманила глаза. Читать он не мог из-за тряски, да и не хотел, поэтому, чтобы совсем не впасть в тоску, то и дело вертел книгу в руках, открывая и закрывая. Ему вдруг вспомнилась Аня, ее лицо в момент убийства. Вспомнилось неизвестно почему, но так отчетливо, как будто Майер каждый день видел этот взгляд серых грустных глаз и искусанные пересохшие губы. Она висела на воротах собственного дома босая, в одной ночной рубашке, с кровавой звездой во лбу.

«Что за война», – подумал Майер и уставился в окно.

– Через четверть часа должны уже прибыть. Ты не будешь так грустить, – сказал сидевший впереди Густав Хопп своему племяннику. – Женский лагерь – прекрасное зрелище. Даже подобия Берген-Бельзен нет – концентрированный интернациональный слабовольный и исключительно женский сброд. С ними легче. Разговоров ведут мало, а если и ведут, то сами друг друга потом грызут из-за страха. Но селекция усердная. Сильные организмы.

Ровно через четверть часа, с немецкой пунктуальностью, машина подъехала к черным железным воротам лагеря, выстроенного из красного кирпича, и остановилась. Из постовой будки вышел часовой, взглянул на лобовое стекло и, завидев штурмбанфюрера Хоппа, крикнул, чтобы подняли шлагбаум. Рука в черной перчатке судорожно взметнулась вверх, приветствуя проезжающего офицера.

Еще через четверть часа Майер и Хопп стояли в кабинете начальника лагеря, оберфюрера Беренса.

–Да, да, – сказал он, когда Хопп подал на стол личное дело и рекомендательное письмо на своего племянника, который, вытянувшись в струну, ожидал приказа о назначении, – я был извещен, но уже думал, что задержитесь. Польские дороги ужасны… Итак, унтершарфюрер Йоахим Майер?

Он поднял бесцветные глаза на Майера и всем своим худым, впалощеким лицом выразил любопытство.

– Так точно, – отвечал тот.

– Где работали раньше?

– В четырнадцатой жандармерии села Красновка под руководством полковника Рихтера.

– О! Рихтер, – радостно воскликнул Беренс. – Ганс Рихтер… Я учился с ним во Франкфурте. Быстро поднялся, нечего сказать. Ах, время, время, – он вздохнул и потер переносицу, – летит, а тут эта война. Скорее бы уж… Ладно, что было в Красновке?

– Стало расти партизанское движение, несколько отрядов было выслано для его подавления.

– Что ж, успешно?

– Из двадцати трех зафиксированных отрядов на сегодняшний день осталось девять.

– В чем заключалась суть вашей работы?

– Работа с документацией, агитация населения, участие в следствии.

«И расстрел детей», – тревожно метнулось в голове, и перед глазами Майера на секунду возник мальчик без глаз.

– Сколько пробыли в Красновке?

– С сентября по декабрь этого года.

– Четыре месяца… Мало. Почему именно вас, Майер?

– Полиглот, пять языков, господин оберфюрер, – поспешил вставить Хопп.

- Зачем в Красновке полиглот? Партизан развлекать?

– Господин оберфюрер, «Химера» – передовой проект Рейха, ему необходимы такие работники, как Йоахим. К тому же, – Хопп раскрыл папку и трясущимися руками достал еще несколько бумаг, – господин Шипке, Лехнер и Хаазе прилагают к нему свои рекомендации.

Беренс недовольно принял бумаги и наскоро стал читать.

– Мне было достаточно рекомендательного письма от части, – сказал он, скрывая раздраженность от навязчивости штурбанфюрера.

Если бы не было рекомендации части, а особенно замечания господина Хаазе, Беренс бы, не моргнув, отправил Майера с Хоппом обратно на границу Советов: «Присылают неизвестно кого. Пять языков у него, посмотрите! Мальчишка! А поглядеть, так истинный ариец. Пусть побудет, пусть почувствует настоящую работу. Это не дикарей допрашивать. А окажется глупым – будет украшением «Химеры», радостью проверок. Ох, Хаазе, злопамятный черт! И кого берем…»

– Я не могу дать обещания, что будут созданы все условия для работы такого уникума. Огромная бумажная работа с утра до вечера, пока не добавится штат. Вы быстро постареете, Майер. А вам сколько лет? Двадцать? Двадцать два? Сами пожалеете, что за вас так усердно просили, добрым словом вспомните бунтующую Красновку, ее мелкие допросы. «Химере» хватило бы трех языков. Знаете ли, все от излишества… Какие же языки, Майер?

– Английский, русский, французский, латынь, идиш, – ответил тот раздосадованный на Хоппа.

– Давайте я не буду доставлять себе удовольствие слушать каждый из них. Я верю. Сейчас придет эшелон организмов, мы сразу и убедимся, - Беренс встал из-за стола, сложив документы Майера в стопку. - Почему вы так вспотели, Хопп? Жалко женщин? Будьте добры убить в себе это.

– Ох, Йоахим, – стирал пот с лица Хопп, медленно шагая за Беренсом по коридору штаба, – если бы не Шипке…

– Зачем ты это? – недовольно спрашивал Майер.

– «Зачем ты это?» Ты смеешься что ли, племянничек? Ты вообще думал об окладе? Четыре, пять красновских окладов плюс премиальные. А ты говоришь «зачем ты это?» Умный ты, Йоахим, но такой дурак…

– Что вы там шепчете, Хопп? – не оборачиваясь, спросил Беренс. – Если про назначение, то уже надо бы успокоиться, а то как ребенок, честное слово.

Он вдруг остановился. Молодечески скрипнув блестящими сапогами, оберфюрер не сдержался, чтобы еще раз не уколоть Хоппа. Беренс уже ненавидел его. Но бесцветные глаза сверкнули на Майера. И сверкнули с издевкой.

– Да, да, вы приняты, унтершарфюрер. Но имейте ввиду, что за любой ваш проступок будете отвечать не только лично вы, но и господин Хопп. Шипке, Лехнер и Хаазе, – эти фамилии произносились как заклинание, – уже не будут иметь никакого значения. Теперь вы полностью подчиняетесь «Химере», то есть мне, а я подчиняюсь исключительно Рейху…

Беренс осознавал, что заходит далеко, но остановиться уже не мог. Все-таки у него было болезненное чувство собственного достоинства, и Хопп в глазах оберфюрера стал женоподобным сплетником и подхалимом.

– Ваша ошибка – это его ошибка, – продолжал Беренс, стараясь заключить помягче, но глаза все еще смотрели на Майера с укором и призывом пристыдиться, – но с одной оговоркой: я с него спрошу больше за то, что протолкнул, но не доглядел. А у вас молодость, Майер. В таком возрасте все мы ошибаемся, – он повернул голову на Хоппа, что тот вытянулся и снова вспотел. – Но, как говорится, родственников не выбирают. Идемте, я покажу вам все.

Глава 3. Ты можешь быть полезен

Майер был принят коллективом несерьезно. Женщины-надзиратели видели в нем офицерика, ничего не смыслившего в войне да, впрочем, и в женщинах; мужчины – мальчишку, который будет вертеться под ногами и мешать работе. «Мда, замается полиглот с бумагами. Он что, не знает, что секретарь? Слабоват… Наверное, и крови боится», – такие мысли непроизвольно рождались в головах у каждого. Хотя дальше предвзятости и некоторого сочувствия не доходило. Как и Беренс, коллектив решил в случае приезда Фюрера выставлять Йоахима для отвода глаз: подобную каноничную и истинно арийскую внешность на памяти многих почти никто не имел.

Майер чувствовал, что огромная «Химера» начинает его тяготить не столько своим размахом и взглядами сотрудников, сколько размеренным ходом работы, который расписывал Беренс, стоя у доски.

Подъем, завтрак, бумаги, обед, бумаги, ужин, бумаги, отбой… В перерывах – контроль за бараками. Все надо расписывать, обо всем, что знаешь – докладывать. Век в «Химере» показался Йоахиму долгим.

«Сейчас бы в Красновку, – тоскливо думал он, – а лучше в Кельн, да хоть на передовую. Отец на фронте, Марта перестала успевать в школе, матушка болеет, а я тут с бумагами до конца войны точно просижу. А когда он, этот конец? Ох, что за война…»

– Господин оберфюрер! – крикнул вбежавший с мороза солдат, и весь штат «Химеры» обернулся на него. – Эшелон прибыл!

Беренс, Майер, Хопп и несколько других офицеров через десять минут вышли на плац. Мягкий снег хлопьями заваливал крематорий, газовую камеру, десятки длинных хилых бараков. На вышке, под пирамидкой козырька устроился пулеметчик. Майер видел, как тот снял перчатки, стал устанавливать лучшее положение, но уже через две минуты начал разминать замерзшие руки и согревать их дыханием – тридцать градусов мороза давали о себе знать.

Йоахим вспомнил Рихтера, мальчика без глаз, повешенную Аню. Его тяготило это воспоминание, посещавшее так часто, надоело и чувство вины, которое приходило вместе с ним: «Я не виноват в смерти мальчика, – сказал он себе твердо. – Не я вырезал звезду на спине и ногти тоже не я вырывал. Не я выбил ему глаза. Не я повесил его сестру. Моей вины нет. Это все война». Аня смотрела на него и мотала головой.