© В. И. Фадин, 2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

* * *

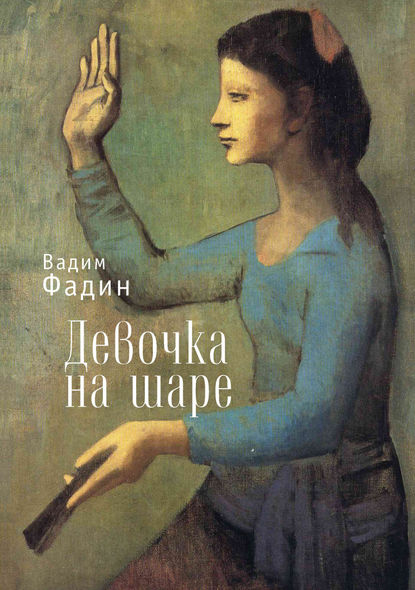

«Как необычно зренье поутру…»

Как необычно зренье поутру!

Мне детский мяч – планета небольшая;

там девочка затеяла игру,

пытаясь устоять на шаре.

Ей стоило качнуться лишь слегка —

и начал шар неверное движенье.

Не задержу его – скользнёт рука,

не догоню (смешное положенье),

в песке увязну: экая напасть!

А мяч – в пути, неровными кругами.

Она ж – довольна. Чтобы не упасть,

переступает цепкими ногами

по шару, глобусу, по маленькой Земле,

встаёт босой стопой, не разрушая,

на горы, крыши, куклу на столе,

на девочку, стоящую на шаре.

Автопортреты:

«Автопортрет редко бывает удачен, ибо в выражении глаз всегда остаётся напряжёность: гипноз зеркала, без которого не обойтись.»

В. Набоков

с музой

Больные своей работой писатели склонны при обострении недуга скрываться от семей. Ещё не так давно им охотно шли навстречу, и в особых домах, где они находили приют, всякому беглецу предоставлялась комната с двумя спальными местами – на случай, если того посетит муза; именно так, убого трепля её имя, пытались шутить многие из попавших в убежище впервые – вот и я оскоромился в своё время, да и позже повторялся не раз, не смущаясь банальностью мысли. В каждой шутке есть доля шутки, но каждая – должна восприниматься всерьёз.

Долгое уединение в ожидании упомянутой девы приводит к частому общению с зеркалами, и постояльцы в писательских приютах настолько не стеснялись своих отражений, что почти неизбежно приходили к мысли сохранить оные для потомков.

Пиша автопортрет, художник начинает с себя. Муза, даже сидящая на коленях, и, тем более, фон обречены дожидаться очереди, и всё же та и другой определяют позу самого автора; для писателя верная – за письменным столом. С этого предмета и начнём.

Удобнее прочих мне казались столы приюта в Дубулты – такие обширные, что редкий писатель успевал захламить их за отведённый ему месяц: для работы обычно хватало какой – нибудь шестой доли их суши, и была особенная прелесть в мечтаниях о путешествии в остающиеся неведомыми уголки; что же касается писательского портрета, то вряд ли кто – нибудь мог придумать для него лучший антураж: над внушительными плоскостями этих столов пристойно выглядели и самые заурядные лица.

Автопортрет – трудный жанр. С одной стороны, прообраз находится под рукой, и если память растеряла какие – то мелочи, то всегда можно обратиться к первоисточнику; в то же время здесь не обойтись без зеркала, а в нём, как известно, правая сторона видится левой – и наоборот; перепутав их, можно ненароком солгать. В дубултских комнатах трюмо стояли рядом со столами, и при взгляде чуть сбоку стекло, я помню, отражало мои раскрытые тетради, а дальше – окно и стены; лишь подоконник мешал включить сюда ещё и море. Выходило, что для меня портрет в интерьере являлся вдобавок и портретом в пейзаже, и это было справедливо, оттого что смолоду только в этих соснах, на этом берегу я мог быть самим собою; красоты природы не сыграли тут решающей роли – скорее, дело было в атмосфере, мало осквернённой большевизмом, от которого в России давно не дышалось. Впервые попав под Ригу ещё мальчиком, я разглядел, конечно, всего лишь новую страну со скромной долей экзотики, но позже, взрослея, мало – помалу стал слышать здесь несравненный запах свободы; чем больше я в ней нуждался, тем лучше и слышал, тем сильнее рвался в эти края – вдохнуть. Только постепенно, вследствие частых моих маленьких эмиграций сюда, мне стала близка и здешняя природа, и я так сросся с её родным обрамлением, что и местные жители нередко обманывались, принимая меня за своего: возможно, за много лет черты лица изменились сообразно картинам местности. Между тем, моих друзей это влияние не коснулось, вот и муза оказалась девушкой русской, без поправок, и я опасался, что попади она в эти места одна, над нею непременно учинилось бы какое – нибудь хулиганство.

Впрочем, будем соблюдать порядок: мы договаривались прежде фона прописать лицо автора (я выбрал внешность, присущую тому в начале восьмидесятых). Рассматривая его, как решено, над столом, полезно попробовать поменять так и этак освещение: может статься, следы улыбок и огорчений лучше проявятся при свете не рабочей лампы, а скупого светильника в пивной: дело в заведённом обыкновении в первый же по приезде на новое место день, пока ещё не начата работа, наведываться в ближайшее питейное заведение, где за долгой кружкой легко разговориться с кем угодно и так узнать, чем нынче жив местный народ. В Дубулты, правда, этот опыт мог бы сорваться, оттого что в собеседники вполне могли попасть отдыхающие из санатория, настроенные, как правило, против здешних жителей, языка и климата; но в этот раз за моим столом сидели пусть и русские, но уроженцы этих мест – строительный рабочий и врач. С доктором мне не понадобилось даже начальной пристрелки: мы ненароком взяли одну и ту же ноту обиды за свою принадлежность к оккупантам – став соучастниками в грязном деле, мы не знали, как выйти из шайки.

Разговаривая негромко, мы всё же привлекли внимание проходившего мимо парня. Молча прослушав изрядную часть нашего диалога, он наконец попросил спички – по – латышски. Врач протянул ему коробок – с латышским же «пожалуйста». Парень ушёл – мы и не посмотрели, куда, – а через несколько минут официант поставил на наш стол неожиданный (мы ещё не осушили свои) кувшин пива.

– Это вам от латышей, – сказал он.

Опыты со светом оказались успешными: в полумраке зала, усугублённом чернотою дубовой мебели, лицо, по контрасту, обозначилось отчётливо, неосвещённый же фон содержал, видимо, подробности, каких до сих пор не удавалось найти в безысходной столичной жизни. Теперь я был готов к неожиданностям, в том числе и ко встрече с музой. Она не заставила себя ждать.

Как известно, чтобы встретиться с соседом, лучше всего отъехать от дома подальше. Так теперь вышло и у нас с Музой. В Москве я соскучился по ней, москвичке, впадал в панику, воображая, что забываю её, и даже не раз ловил себя на неспособности вспомнить какие – то её черты (тем более, что автопортрет с нею ещё не был написан), а тут от прибытия поезда до нашей встречи прошло всего несколько часов, словно мы сговорились загодя. Муза буквально столкнулась со мной на тротуаре, едва я распрощался с врачом; разговор с ним был настолько свеж, что невольно мелькнула мысль об ещё одной соучастнице.

– Ты нисколько не изменилась, – неловко начал я.

Она и в самом деле выглядела юной, как и несколько лет назад.

Я не стал выяснять, ради кого она приехала на взморье: не хотелось знать о своих соперниках и не хотелось ничего более – да иного и не оставалось, – кроме как пригласить Музу к себе; при этом я предвидел трудности, каких не умел обходить.

В дубултском доме я ожидал соседства с давно знакомыми людьми, в том числе и с такими, с кем знался домами; трудно было решить, как лучше представить им Музу – кузиною, секретарём, но только не женою, оттого что их не могло быть две, и не музою, оттого что это состояние тут обыкновенно не называли вслух – кто из застенчивости, а кто и из суеверия. Она, умница, всё поняла раньше меня и, упреждая, заявила, что станет приходить по ночам, когда я работаю.

– Но сейчас ты не откажешься от прогулки? – с надеждой спросил я. – Вдоль моря?

Никто из знакомых не встретился на берегу. Линия прибоя казалась бесконечной, неожиданные препятствия вроде моста, поворота дороги или винного магазина не могли бы тут сбить с мысли или заставить оборвать на полуслове тираду, и меня поэтому не только не тянуло отделываться в разговоре междометиями, но приятно было следить, как слова во множестве сцепляются между собою, складываясь в протяжные, как кромка моря, цепочки, достойные даже и высокого содержания и рассмотрения их отвне души, что – то вроде: «Чудак, занимающийся не своею душой, а моею, увы, никогда, никогда уподоблен не будет Матфею, хотя может быть и печальней того, и, что важно, правее…»

Продрогнув на ноябрьском ветру, Муза не стала дожидаться ночи, а так и осталась со мной, войдя в дом налегке, как минутная гостья, и не вызвав подозрений.

Мы сразу же спустились в бар пить кофе. Точнее, я пошёл первым, чтобы по пути позвонить домой, а она задержалась у зеркала – работать над образом.

Жена не замедлила выговорить за поздний звонок, хотя и сама понимала, что мне прежде следовало осмотреться, чтобы нашлось, о чём рассказывать на второй после прощания день. Я начал с восторженных похвал рабочему месту; впечатление от пивной осталось при мне. Жену более интересовали размеры не стола, а комнаты; я ответил уклончиво, но это не помогло.

– Что, если я приеду на праздники? – предложила она.

До красной даты оставалось меньше недели.

– Это же обычный двухдневный уик – энд, – осторожно возразил я, думая, как это непорядочно: даже не дав мне прийти в себя, снова сбивать с темпа.

– Тебе, по крайней мере, будет с кем выпить.

– Вот уж с чем не бывает проблем, – засмеялся я, оставив за скобками своё отношение к этим так называемым праздникам. – В крайнем случае всегда можно выпить с Музой.

– Жди, когда она тебя посетит.

– Ты не поверишь, но она тут как тут. Неспроста же я так рвался сюда. Вообще, мне всё здесь по душе, и тянет написать и то, и другое, и я уже видеть не могу чистой бумаги: так и хочется марать её, не разгибаясь.

На время визита жены мне пришлось бы разогнуться, но она сделала вид, что не поняла намёка:

– Не ревную я к твоей музе, не бойся.

– Две женщины не уживаются в одном доме.

Разговор закончился на неопределённой ноте.

В баре я оказался единственным посетителем и, оглядевшись, выбрал столик под барельефом Моисея (не под Авиценной же было садиться), откуда через стеклянную стену можно было видеть свою лоджию на втором этаже: мне хотелось, чтобы туда вышла Муза – я сделал бы ей знак, ненужный, конечно, но вместо этого мне пришлось обернуться на стук её каблучков и просто встать навстречу.

Кофе нам сварила красивая молодая женщина, приятно полная. «Эх, не будь здесь Музы…», – начал я, но не стал додумывать до конца.

– Позвонил? – небрежно поинтересовалась подруга.

– И получил пренеприятное известие: она грозится приехать.

– А как же я? – простодушно воскликнула Муза.

– Представь, я задал Розе этот же самый вопрос. Она пообещала не спугнуть тебя.

– Мило с её стороны.

«Увы, никогда, никогда уподоблен не будет Матфею», – с сожалением думал я, глядя, как за окном шевелится под ветром трава, и начиная сомневаться во времени года – ноябрь ли стоит на дворе. До снега, видимо, было далеко, и пейзаж радовал летними, хотя и приглушёнными красками – зелёной, голубой и жёлтой, – положенными, соответственно, на хвою, небо и стволы сосен. Этот вид был ещё не лучшим, мне больше нравился открывавшийся от двери моего номера: коридор сразу за нею заканчивался стеклянным торцом и казалось, что, сделав лишний шаг, можно ступить на берег – на верхушку невысокой дюны; в пределах зрения была композиция из песка, нагого дерева и прибоя. Безлюдный берег я, наверно, мог бы наблюдать вечно, равно как и то, что видел сейчас из бара – поросший блёклой травою бугор. Мой стол был пока недосягаем, только я не бездействовал и здесь, за кофе, пусть приземлившись и пустив корни, но мыслью оставаясь в вольном просторе, не знающем смены сезонов, а то и столетий – вопреки мнению о пресловутом спиральном движении человечества с узнаванием повторяющихся вертикалей. «С земли хорошо различимы витки бесподобной спирали, – проговорил я в том же ритме, что и у моря, – какой – то пружины, чьи кольца пространство души распирали…»

– Кого я вижу!

Как я и предполагал, в доме писателей неизбежны были встречи. Первый же из его обитателей оказался моим знакомым – детективщиком Матвеем («Уподоблен не будет Матфею», – решил я).

– Моя помощница, – представил я Музу, не солгав.

Присутствие девушки Матвей воспринял как должное.

– Когда – то писатели ходили в этот бар пить коньяк, – мрачно заметил он, втискивая за стол своё грузное тело.

– Странные времена, – согласился я и хотел было развить тему сухого закона, но спохватился: – Пойдём ко мне, выпьем за встречу. Как можно догадаться, я привёз кое – что.

Но он не пил во время работы. Мне это было понятно, я и сам противно трезвел от первой же рюмки, по меньшей мере до утра выпадая из того неверного состояния, какое способствует нашему труду. Меняя разговор, он задал вопрос невпопад – о семье. Секретов от музы у меня не водилось, но мой пространный ответ причинил бы ей неудобство. Матвей и сам понял это, быстро перебив себя комплиментом Анечке – мастерице варить кофе.

– А ведь, сдаётся, не женское это дело, – продолжил он о кофе-варстве. – Есть что – то незавершённое в этой мизансцене – женщина перед огнём… А хочешь, я подарю тебе, по случаю приезда, тему? Женщина под дождём! Сам бы написал, да не мой жанр.

– Кошка под дождём уже была, – напомнил я.

– Так то – кошка.

– Под дождём – подождём, – найдя плохо спрятанную рифму, я вспомнил давно сочинённое: – Оставьте книгу мокнуть под дождём!

– Экий ты, право, варвар.

– Каюсь…

– И он туда же! Что за мода пошла болтать о покаянии, тогда как всякая мода – это словесность и ложь? Достаточно было выйти фильму, который никто так и не увидел, как его уже цитируют! Да ведь и сама мода – не на покаяние как таковое, а всего лишь на название картины.

– А не могло быть, – остановил его я, ощутив острое желание защитить сразу всех, – не могло ли так быть, что каждый созрел для осознания своей вины или доли в общей вине, и достаточно стало одной капли, намёка, чтобы начался обвал? Хотя, честно говоря, идея общей вины мне не по душе – оттого, что я имею наглость не считать себя частичкой общей массы.

– Это довод только для бесед с самим собой, – махнул рукой Матвей. – Вот, кстати – Бог с нею, с женщиной под дождём, – дарю ещё одну тему: составь книгу из писем самому себе. И ответов на них. В такую вещь вместишь даже больше, чем в дневник.

Мой автопортрет – не сродни ли он такой книге? Я глянул на музу, и она кивнула.

Первое письмо себе я решил написать в тот же вечер, хотя и понимал, что лучше всё же было бы позвонить.

В комнате я начал с того, что подошёл к зеркалу. С лицом, увиденным там, не стоило и пытаться изображать кающегося грешника; любой посторонний скорее нашёл бы, что я тоскую по прежним грехам. К тому же и с композицией тут обстояло непросто: центральной фигуре пристало либо пасть ниц, либо прятать, в пароксизме раскаяния, лицо в ладонях – но как, скрыв таким образом черты, передать сходство? Для этого надо быть мастером. Мне же больше нравился первоначальный замысел – человек за огромным столом. В обоих случаях, правда, не находилось места для музы (позу Саскии я отверг как избитую), – мне словно намекали на необязательность видимого её присутствия; невидимого же я ожидал вдоволь, во всяком слове или мазке.

В другой обстановке я бы долго мучился, выбирая, теперь же особенно не раздумывал, да и Муза помогла подсказкою, и принялся за дело, не представив толком, как будет выглядеть готовое изделие, а записывая подряд всё приходящее в голову – в надежде разобраться после. Наверно, никто другой не сумел бы лучше использовать отведённое время: до приезда жены мне удалось сделать то, на что в другой раз ушёл бы месяц, и всё ж она приехала некстати: мой запал ещё не иссяк, и до естественного перерыва в работе было далеко.

День приезда Розы пропал для письма целиком. Встав ни свет, ни заря, я собирался заняться делом до завтрака, но обеспокоился отсутствием музы; я не нашёл её ни в доме, ни у моря. Берег был, как всегда, безлюден, только вдалеке, на пределе распознавания, угадывалась расхристанная фигура, вполне способная оказаться Матвеем; тотчас выяснилось, что фигура не одинока, из – за неё выдвинулся кто – то поменьше, и я возомнил, что узнал Музу. Сам виновный во всём, ибо кому, как не мужу, пристало справляться с женою, я почувствовал себя неважно. Отвернувшись, я увидел в противоположной стороне ещё одну пару, снова опознав Музу, и понял, что отсюда надо уходить.

Добираясь потом до вокзала, я всё придумывал оправдания, утешения и способы извлечь пользу из нового положения; единственным, что нашлось светлого, была возможность без лишних потерь посвятить воскресный вечер органному концерту. Радость от этого вышла, однако, слабая.

В первую ночь, едва Роза уснула, я тихонько выбрался из постели и сел за стол, хотя и знал, что так, с налёту, не напишется ни строчки: мне всегда требовалось, разогреваясь, подолгу просиживать над чистой страницей, прежде чем находилось что писать; нынешнее же настроение и подавно никто не назвал бы рабочим. Внутренний голос советовал не тратить время попусту, но я упрямился – и, не просидев и десяти минут, услышал, как кто – то поскрёбся в стекло. Первая отгадка – синичка! – была простой и неверной: птицы спали, ночных же будто бы не предполагалось в здешних краях. Пришлось встать и отворить балконную дверь. В комнату проскользнула Муза. Я нервно оглянулся на жену – она не шевельнулась; чтобы не разбудить её, пришлось надолго отложить выяснение того, как девушка очутилась в лоджии – не сидела же она там весь вечер, – а лишь пробормотать под нос что – то об опасности любительского скалолазания.

– Посижу у тебя, – шепнула девушка, устраиваясь в кресле.

Внезапно я успокоился. Убеждённость в том, что письмо при гостях – пустая затея, пропала вместе с опасением, что проснётся жена; устроившись на рабочем месте, мне ничего не оставалось как что – то написать, чтобы глаза не раздражала пустая бумага, и первые слова, сменяя на пробу друг друга, затолкались в голове. Радость по этому поводу оказалась преждевременной, потому что меня скоро сморил сон – так скоро, что не удалось дойти до постели, а просто – уронить голову на исписанный лист (что – то всё же сумело там написаться). Сон длился, наверно, всего несколько минут, но за это время Муза успела уйти. Прочтя написанное под её немую диктовку, я сказал себе, что теперь заслуживаю и сна в постели.

Нужно было надеяться, что Муза сумеет прийти и следующей ночью; так и вышло, но она перестаралась.

Мы с женой лежали ещё обнявшись, ещё только возвращались, каждый – своим путём, в будничную обстановку комнаты, как я услышал, что к нам скребутся – на сей раз в дверь.

– Что это? – сонно пробормотала Роза.

– Кошка тут бродит. Под дождём.

Наверно, мы говорили достаточно громко, чтобы нас услышали в коридоре – во всяком случае, там перестали скрестись. Всё сошло бы гладко, как накануне, если б я не забыл запереться на ключ. Едва жена ушла в ванную, как входная дверь скрипнула, и в проёме показалась Муза – в шубке, в пуховом платке. Мне было от чего прийти в ужас, и я чуть не замахал на девушку руками, но, встретив её спокойный взгляд, только вздохнул. Сняв сапоги, она забралась с ногами в кресло; к тому времени я успел натянуть джинсы, но не был уверен, что Роза выйдет в халате.

– Полночи шлялась по пляжу: тянула время, – пожаловалась Муза. – Ноги закоченели – как ледышки. Зато принесла тебе в подарок свечу. Она горела в песке, у самой воды.

Я стал греть её ступни в своих руках; когда – то, в школьные годы, на катке часто приходилось таким манером согревать озябших подружек. За этим занятием и застала меня Роза.

– Оригинальный сюжет, – заметила она, остановившись на пороге; халат на ней был, но застёгивать его Роза сочла излишним.

– Вечный мой соавтор, – продекламировал я, представляя ей Музу если и не помощницей, то товарищем по несчастью – и нисколько не покривив душой.

– Надо думать, и главный твой герой? – ехидно продолжила цитату жена.

Девушка зябко поёжилась, и Роза заметила это.

– Не хотите ли чаю? – предложила она, ещё не понимая своеобразия своего туалета.

Муза покосилась на хорошо ей знакомую китайскую заварную кружку с крышечкой.

– Я вскипячу, – назвался я.

– Хотелось бы лечь, – протянула жена, обратив, наконец, внимание на своё дезабилье, но не принимая запоздалых мер.

– Такой ветер у моря, – пожаловалась Муза, деликатно отворачиваясь.

– Я читала что – нибудь ваше? – вежливо поинтересовалась жена, уже со своего законного места в постели.

– Если она – вечный мой соавтор… – постарался я свести всё будто бы к шутке.

– Но я впервые слышу, что ты…

– Возле «Перле» пьяные устроили танцы в воде, – продолжила Муза. – Языческое буйство, притягательное и страшное.

– Без стриптиза, надеюсь?

– Что – то было похожее прежде, в теченье веков, – пришла в голову строчка, и я взял карандаш. – Кажется, мне придётся поработать часок.

– С соавтором?

– Не помешаю, – произнесла Муза, не ставя ни чёткого знака вопроса, ни точки.

– Жаль, что я не догадалась тоже уйти к морю, – произнесла Роза с возросшей едкостью. – Одна! Ночью! Было бы что вспомнить.

– Не всё потеряно, – огрызнулся я, возясь с кипятильником.

– Какая наглость!

– Почему же? Если тебе хочется…

– Хочется? Танцевать голой в воде, чтобы ты потом растирал мне ноги? Теперь ясно, отчего ты с таким удовольствием ездишь сюда в самое непотребное время, в слякоть…

Погода стояла сухая и ясная, а слякотью мучились как раз в Москве, но я не возразил: развивая тему, не избежать было б упоминания о прежних свиданиях с музой.

Наверху, в комнате Матвея, послышались шаги. Он не признавал домашних тапочек и вечно стучал каблуками у меня над головой, безумно раздражая не самим звуком, вполне безобидным, а именно непривычкою менять обувь.

– Выхаживает интригу, – неприязненно заметил я, утверждаясь в мысли, что нет, не будет уподоблен. – Лучше бы обдумывал свои преступления, лёжа в ванне – есть же классический пример.

– Можно сказать ему, – отозвалась Муза. – Если нужно, я схожу.

– Нет, нет! – перепугался я. – Ни за что. В крайнем случае – вот же телефон.

Недоставало ещё, чтобы она ушла к другому; случись так, мне стало бы не до изящной словесности.

– Вы, собственно, где живёте? – вдруг спросила жена.

– Это зависит… – замялась девушка. – Впрочем – в Черёмушках.

– Милое название. Но я спрашиваю не о Москве.

– Уже поздно, – прервал я затянувшийся дамский разговор. – Попробуй заснуть. А мне и в самом деле надобно немного посидеть.

Бросив на прощание яростный взгляд на Музу, жена отвернулась к стене. Честно говоря, я не ожидал от неё такой терпимости. Разумеется, Роза не собиралась засыпать, а думала подслушивать и подсматривать, но это было её право, и это не могло помешать нам. Она только попросила уменьшить свет – ненужно, оттого что и так единственным освещённым предметом в комнате был мой блокнот с набросками автопортрета; трудно было представить, как это великие писали при одной свече.

Сейчас свеча, отражаясь в зеркале, мешала различить другое отражение; моё лицо ещё кое – как угадывалось (особенно – очки), очертания музы приходилось уже воображать, зато жены как бы и не существовало вовсе – настолько она по – рембрандтовски растворялась в тёмном фоне.