© Дашкевич Т. Н., 2023

© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2023

От автора

Только в сорок лет я поняла, зачем мне, маленькой девочке, отец рассказывал на ночь не сказки, а случаи из своего военного детства. Однажды я проснулась с мыслью: «Их надо записать». Ведь это же потрясающие истории! В них – правда, в них – жизнь. Я не верю статистике, я знаю о трагедиях, драмах, радостях и о счастье конкретных людей. И все последние пятнадцать лет своей жизни я ищу и нахожу тех, кто в детстве был очевидцем военной повседневности.

Вот они: дети на войне, в городе, в деревне, в лесу, в эвакуации, в Москве, в блокадном Ленинграде, в оккупированной Белоруссии, в тылу, в пути, в концлагере… В их рассказах – события и детали, которых не помнит история, но с фотографической точностью видят дети и всю жизнь хранят в памяти… Золото дней войны, намытое детскими душами. Золото опыта, любви, терпения и памяти, смирения и взросления – всего, чем дорога человеческая душа и жизнь.

Иногда мне кажется, что мои собеседники войну так и не смогли пережить – так явственно встает она перед глазами из их рассказов. И равнодушие будет преступлением. Потому что для других книг, подобных этой, уже подрастают новые герои… Дети – на новой войне.

Маленькие москвичи

Полководцы московского детства

Я, Вера Алексеевна Горбачева, родилась на хуторе Янки Витебской области в 1930 году. Мама умерла сразу после моего рождения. И если бы не случайные обстоятельства, как знать, может, я так и провела бы свое детство на белорусском хуторе в окружении братьев и дальней родни, в трудных и веселых походах за клюквой и вениками для бани.

На Тверском бульваре в Москве со своей женой Анной Фоминичной Ткаченко жил комбриг Алексей Макарыч Горбачев, начальник бронемашины 22-го бронеотряда, награжденный орденом Красного знамени РСФСР. Всех его инициативных и сильных соратников позабирали черные воронки, люди, скакавшие с ним рядом по полям гражданской, сгинули в безвестности. От этой участи моего приемного отца спасло банальное пьянство. Он начал так сильно и тихо пить, что перестал быть интересным для политики, НКВД и даже для милиции. Он родился в деревне Благово под Каширой и вырос хитрым и умным, а главное – умел молчать так, что я до сих пор ничего не знаю. Хотя, подозреваю, что о нем можно было бы написать увлекательный роман. Он так искусно спрятался за пьянством, что отыскать его было трудно даже при жизни, а уж теперь-то…

Детей у них с Анной Фоминичной не было, и она от этого очень страдала. На Тверском бульваре, по соседству, жила тетя Шура Сенкевич. Однажды тетя Шура сказала моей будущей приемной маме:

– Нюра, давай поедем в Белоруссию, к дядьке моего Тимофея! И попросим отдать ребенка.

Она знала, что в мужниной родне есть младенец, потерявший мать. Женщины, недолго думая, собрались и поехали. Зашли к дяде Антону, моему деду, отцу мамы. А в хате – девочка в кроватке за занавесочкой. И моя вторая мама влюбилась в меня с первого взгляда. Отец не решался отдать дочь незнакомым людям. Но братья уговорили:

– Никифор, ты еще молодой, женишься. Отдай девочку! У тебя ж два парня есть!

И Никифор сдался. Тяжело ему было с младенцем управляться. Что-то на этой девочке должно быть надето – и меня нарядили в синюю рубашечку в мелкий беленький цветочек, которую привезла с собой Анна Фоминична. Эта рубашечка до сих пор у меня хранится. Потом младенца завернули в каньевое одеяло и привезли в Москву. Девочка оказалась не простая, а одаренная.

Я бы училась пению, если бы не война. Но еще до войны мама сделала для этого все, что могла. Она была незаурядной женщиной. Макарыч привез ее из Нальчика. Мама никогда не работала, хорошо шила, прекрасно вышивала, обряжала пол-улицы. У нас в доме номер десять жили евреи, они чаще других приносили дорогие ткани, и мама щелкала ножницами над крепдешином, строчила на машинке бостон…

В одиннадцать лет мама начала меня водить в Большой театр, и я уже пела Травиату, Снегурочку, Татьяну Ларину… Маме я обязана своей любовью к музыке. Прямую трансляцию опер по радио мы слушали вместе, любили комментарии. Помню, ходили слушать Барсову – любимую певицу Сталина. Вокалистка с мощным колоратурным сопрано – как она пела «Соловья»! Сама была «соловьем», правда, огромных размеров. Она пела, а мы с подружками на этих концертах подпевали: «Голый сельский соловей!» И так нам было весело!

Мы не носили крестов, икон не было, но мама с тетей Шурой любили ходить на Ваганьковское кладбище, и мы там всегда посещали могилку какого-то отца Валентина. Всегда рядом с ней стояло много народу, говорили про исцеления, мама брала песочек. У нас на Ваганьковском своих могил не было, и мы ходили туда просто гулять. Есенин, Даль, Филипповы-булочники… Шли и шли, читали надписи, останавливались, говорили о великих и их земных судьбах, переходящих в вечность. И становились ближе к ним, уже неземным. Мы ели землянику, краснеющую между могилами, и она полностью соответствовала стихам Марины Цветаевой:

Кладбищенской земляники

Крупнее и слаще нет!

Мое довоенное детство прошло на Ваганьковском кладбище. Мама ходила и в храм Воскресения Словущего, он находился неподалеку от дома. Теперь и я в него хожу. Храм никогда не закрывался. Напротив бани стояла церковь. Чистенько помывшись, женщины обязательно заходили в церковь и ставили свечи. Это был обычный воскресный маршрут. Сколько раз в детстве мы пробегали мимо церкви, не останавливаясь! В ней шла совсем другая жизнь – горели свечи, теплились лампадки, пели лучшие голоса России…

На улице Неждановой, теперь – в Брюсовом переулке, посреди которого и поныне стоит этот красивый русский храм, жила вся советская оперная элита. Что нам было до того? У нас бурлило, словно вешние воды, неудержимое дворовое детство. Вот летит самолет, а мы кричим, кто громче: «Араплан, араплан, посади меня в карман, а в кармане пусто, выросла капуста!»

Лето. Жара. Наши мамы на веревках развешивают зимнюю одежду – она сушится, выветривается. А они сидят и разговаривают. А мы плещемся в балее с водой. Обстановка патриархальная, почти все – из деревни. И тогда, сидя в балее, я узнала, что я – приемная дочь своих родителей. Кто-то из девочек показал на меня пальцем:

– Да она же не родная!

Я, вся в слезах, побежала к маме:

– Что они такое говорят?

– Да не слушай! – хватает меня на руки. – Они от зависти так говорят…

Так я и думала до самой ее смерти. Только не понимала, от какой зависти? Ведь жили мы так же, как и все. После маминой смерти тетя Шура рассказала всю правду, показала рубашечку… Мир перевернулся. Но пока мама жила, я была уверена – мы родные!

Однажды мама сшила мне платье из кусочков крепдешина, который остался от еврейских заказчиц. Первого мая я принарядилась в него и вышла во двор. В ответ – тишина. И вдруг:

– Богатая, богатая!

Я заплакала и – бегом домой. Мама бросилась ко мне:

– Что случилось?!

– Снимайте с меня это платье!

Худшего оскорбления я не помню. Это платье сильно пошатнуло мой авторитет. Но быстро последовала и реабилитация. Пару догонялок, несколько сбитых с ветки каштанов – и все!

Мое детство – счастливое. Воспитания все мы были спартанского. Что девочке важно? Чтобы любили мальчишки. Меня любили все мальчишки во дворе, я быстрее всех бегала, свистела в два пальца, гордилась своей силой – по пожарной лестнице могла подняться на руках, носилась по Тверскому бульвару, только ветер свистел. Двор был вымощен булыжником. У нас на коленках красовались незаживающие раны. И отношения самые прямые – без посредников. Взрослым пожаловаться? Бесполезно!

– Мама, мама, меня Вова Сопля толкнул!

– Иди от меня, сама виновата.

– Это не я, это Вовка Сопля пихнул!

– Иди спокойно, сама виновата, я тебе сказала.

Вовка Сопля, Валька Колбаса – клички, как лычки, носили все. Меня звали во дворе Суворов, я была тощая и длинноносенькая. Кто бы мог подумать, что Юрка по кличке Кутузов станет моим мужем! В наших баталиях участвовали дети разных национальностей. Точно так же сражались «за родину» два еврейчика, пока мамы не звали их в окно:

– Моня, иди хамсю кушать!

Детворы толкался полный двор. Однажды добрый бездетный сосед дядя Миша, большой друг всей нашей оравы, собрал детей и пригласил фотографа. Это было великое событие, о котором долго еще говорили. Мы снялись для истории около таялки. В каждом Московском дворе для борьбы со снегом стояла таялка. Снег на саночках привозили во двор, потом таялку топили, как печь, и снег таял. Она по форме напоминала елку – по наклонным ложбинкам стекала растопленная вода. На санках мы с большим удовольствием собирали снег, а потом в награду катались с горки, которую делал для нас дворник дядя Вася.

Вместе с общепринятыми салками, прятками и догонялками мы играли в детей капитана Гранта. Дети постарше нередко нас пытались обижать – собирали на темной лестнице и рассказывали страшилки про черный гроб. Но мы рады были трястись на этой лестнице, завешенной пыльной паутиной, это было так таинственно!

Мы все жили в знаменитой «десятке», маленькой стране коммунального мира. Настоящая московская коммуналка – что за люди, что за судьбы… В квартире, кроме печки и кухоньки, – никакой цивилизации. Сразу после войны нам решили провести отопление. То-то был праздник!

Но вернемся к обитателям коммуналки. Среди наших взрослых друзей жил в одном из скворечников особнячка замечательный человек Мустафа, настоящий турок, откуда он там появился – тайна. Весь в курчавой бороде, с черными глазами колдуна, с дымом из бороды, невероятно добрый. Он подобрал на Тверском бульваре тетю Шуру и облагодетельствовал ее. Мы ее знали, любили, потому что он ее любил, она была ласковая и приветливая, но мы слышали, как наши мамы шептались… Мы для Мустафы собирали окурки. Он улыбался во всю бороду:

– Ну что, принесли?

Мы – в восторге! Сейчас увидим представление! Как он их разворачивал, набивал козью ножку и дымил во всю ширь улыбчивого рта! Чисто пушкинские моменты – настоящий леший! Пока дикий турок Мустафа дымил на заднем крыльце флигеля, с парадного выходил в пиджачной паре типичный аристократ. В нашем доме жила семья профессора-гинеколога Павла Федоровича Тимофеева. Глава семьи полностью соответствовал типажу профессора Преображенского из «Собачьего сердца». У него подрастал сын Юра. И мы уже понимали, Юра – это не то, что мы. Он не так одет, живет с родителями в отдельной квартире, его опекает прислуга, которая открывает форточку:

– Юра! Пришла учительница французского! Или:

– Юра! Пришел художник!

Они жили дореволюционным укладом. Жена – в отдельной комнате, зашторенной, в полной темноте. Говорили, она больная, помешанная. У Юры была своя комната. Нам, жителям коммуналок, которых в комнате набивалось до десяти при больших семьях, их жизнь казалась сказкой, а квартира – дворцом. И воспитания мальчик Юра был самого что ни на есть правильного – ушел добровольцем на фронт, сражался за Родину, вернулся героем.

Мира Наумовна Озерская – замечательная женщина, в московском городском Доме пионеров какой она могла вести кружок? Шахматы. Сын Миры Аркадий нам казался взрослым, поэт, он учился в Литинституте. Совсем юного и возвышенного, его забрали в тюрьму. В среде студентов образовалось общество «необарокко». Туда входил Кадик (Аркадий), попал и Левка Тоом, который стал известным писателем и переводчиком. К сожалению, аресты близких, соседей тоже сопровождали наши детские будни.

Полдвора у Миры Наумовны играли в шахматы, а я – пела в хоровом кружке про товарища Сталина и даже в одной песне запевала. Наш хор все время выступал по радио. Культура была доступна детям. Стоит ли говорить, что тогда казалось обычным: все детские и взрослые кружки работали бесплатно.

В конце декабря в Большом театре для нашей элиты давали правительственный новогодний концерт. Его открывали дети. Мы пели песню Мурадели. В правительственной ложе сидели Калинин, Ворошилов и, конечно же, герой всех песен – Сталин. Организовывал концерт Александров – знаменитый руководитель военного ансамбля песни и пляски. Наш хоровик, Владислав Геннадиевич Соколов, перед выходом стращал детей:

– Чтоб направо никто не смотрел!

А я вышла с бантами и так перекрывающими обзор, в белом школьном фартуке, и чуть не окосела – так хотелось Сталина увидеть!

В самый разгар моей деятельности в кружке мама вдруг сообщила:

– Я устроила тебя в консерваторский хор.

– Мама! – воскликнула я, еще не понимая, радостно мне от этого или грустно.

– Да, ты больше не будешь петь в этом пионерском хоре. Завтра идем в консерваторию.

Идем так идем – идти-то недалеко. Трудно я привыкала… Владислав Геннадиевич, руководитель детского хора, как-то встретил меня в коридоре консерватории и загородил мне дорогу руками:

– Ах, вот она где! А я думаю, куда эта девочка делась? А почему такая унылая?

Тут уж я ему пожаловалась, что мне здесь тоскливо, я привыкла к другому, а мама…

– Это все мама! – сообщила я с укоризной.

– Умная у тебя мама! – почему-то обрадовался Соколов. – Все правильно придумала!

Благодаря маме я получила прекрасное развитие… И как эта женщина без образования поняла, что нужно для музыкально одаренного ребенка? Как она без мощной руки смогла все это провернуть?

С самых ранних лет, сколько себя помню, мы с мамой возделывали огород. Сейчас трудно поверить, что везде по Москве были огороды, рядом с бульварами увивался горох, а во дворах красовались подсолнечники и тыквы. Нам выдали единственную сотку на месте нынешнего университета. В свое время там была и того хуже – свалка. На многолетнем перегное вырастали необыкновенные овощи. На нашей делянке родились чудесные капуста, брюква, картошка – все, что душе угодно! Я ужасно не любила туда ездить, мама меня отрывала от дворовых занятий. Мы гоняли в «казаки-разбойники», только начиналась настоящая увлекательная игра – и тут звал строгий голос мамы:

– Вера, едем на огород!

Я проклинала этот огород. Мы доезжали на троллейбусе от Киевского вокзала, выходили на остановке «Зюзино». Там кукарекала и мычала деревня с таким именем, а дальше мы плелись пешком, груженые инвентарем… Сейчас это – часть Москвы. И на этих огородах мы пахали всю войну.

Не отдадим Москву!

16-го сентября 1941 года очень многие уходили пешком прямо из Москвы. Мама купила все продукты, какие только смогла достать. Что такое достать продукты в сентябрьской Москве 1941-го, я попробовала на собственной шкуре, когда мама меня отправила за табаком. На улице Горького стоял красивый табачный магазин, оформленный под хохломскую шкатулку. Мама меня попросила:

– Верочка, сходи в «шкатулку». Скоро немцы будут, а мы, чего доброго, останемся без табака.

И я побежала с авоськой на нынешнюю Тверскую, заняла очередь и через некоторое время стала первой. И тут дверь закрыли, а в спину начали напирать. Я уперлась руками, сзади меня давили, дверь ходила ходуном. Не знаю, чем бы все это закончилось для меня, если бы от напора не рухнули красивые резные двери. И с ними упала я, а на меня – вся толпа. Вернулась домой без табака, зато живая.

В 1941–1942-м учебном году мы не учились, потому что почти всех детей эвакуировали. Меня тоже хотели с хором отправить в эвакуацию, но я подняла такой вой, крик, уцепилась за маму… И родители меня не отдали. Макарыч воздел руку, словно великий полководец, и пафосно заявил:

– Не отдадим Москву! Мы будем защищать Москву! Я поставлю на окне свой пулемет!

С благодарностью посмотрела на него и про себя решила, несмотря на то, что он по обыкновению пьян, я с ним солидарна. И подумала, что я – настоящая дочь комбрига – буду защищать Москву, как смогу. Даже ценой крови и жизни. И мы все время шатались по крышам, гасили зажигалки, чувствовали себя героями, искали дезертиров. И находили много интересного: книжки, старинные вещи, птичьи гнезда и выводки котят… Наша комната была на углу, иногда к нам приходили военные и присматривались, где пулеметы ставить. Сердце тогда замирало от счастья причастности к фронту.

Итак, в сентябре все бежали из Москвы. В суматохе и кутерьме случались нежданные радости. Вдруг кто-то крикнул:

– Ребята! На «Большевике» печенье выбрасывают!

Мы все тут же мчимся за Белорусский вокзал, где уже толпится народ, набивает карманы и торбы… И прибегаешь домой с полным подолом печенья!

Помню и другой клич. Почти ночью, весной, в темноте, кто-то истошно орет:

– Айда-а! Братцы! Айда смотре-еть! По Москве-реке мертвые немцы плывут!

Мы – бегом туда. Ничего не разглядеть, темно, льдины стукаются друг о дружку, и мерещится: вот один поплыл, там – другой… Мерзлые, страшные фрицы… Тихо возвращались домой.

У нас была ненависть к врагу. Бомбежки начались быстро. И часто: бомбежки, бомбежки… Нам страшно было, что у родителей вмиг лица перекашивались от ужаса, они из самого ценного хватали только нас и бежали по улицам кто куда: в метро, подвалы, подворотни… Иногда даже «воздушная тревога» не успевала – среди ничего не предвещающей тишины и благодати летели с ревом самолеты.

Однажды утром бросили бомбу у Никитских ворот – такая волна пошла, что чуть наша кровля не свалилась. По дороге в школу трамвайные рельсы жутко стояли дыбом, словно ребра скелета, а голова Тимирязева от взрыва улетела на крышу Литинститута. Долго же не могли найти эту голову! Сразу после этого страшного взрыва я встретила подругу в опустевшей от детей Москве. Мы пошли в метро «Маяковская», там на рельсах лежали доски, на которых спали люди. Все брали в бомбоубежище вещи – не знали, останется ли дом. Я расположилась на полу, сижу, жду окончания «тревоги», и вдруг слышу с досок знакомый голосок:

– Вера!

Смотрю, моя Олечка, подружка дорогая, одноклассница. Сколько было радости! Мы наговориться не могли. От «Маяковки» вдвоем по рельсам дошли до «Площади Революции». Говорили обо всем сразу! А утром – снова бомбили, и мы прятались под нашим домом. Иногда мы хоронились в бывшей бумажной артели по производству тетрадок, блокнотов и других бумажных вещей, которая располагалась в подвале нашего дома. Там стояли машины, станки, а я играла с куклами, делала им комнатку на холодных промасленных станках. Иногда начинались налеты без объявления. Но это было недолго – когда от Москвы немца отогнали, прекратилось. А поначалу бомбили каждый вечер! А мы были такие дурачки: переживали, что налеты прекратились, и нам больше не нужно героизм проявлять. Детей в Москве после эвакуации осталось мало. Играть не с кем. И я начала читать.

Я читала все, что видела. Мне было одиннадцать лет, когда мама в книге Мопассана оставила очки, как закладку. Я следом за мамой, придерживая очки на старом месте, принялась за изучение французской литературы. У нашего соседа дяди Леши, милиционера, в углу лежали горы книжек, когда кого-то арестовывали, он себе забирал книги, любил их. Мы к нему ходили как в библиотеку. В бомбоубежище при тусклом свете метро я начала читать прихваченную набегу «Марию Магдалину» Густава Даниловского. Тетя Шура протяжно на меня посмотрела и подозвала маму:

– Посмотри, что она читает.

Мама вторила ей шепотом:

– Шура, если она читает и понимает, то уже поздно, а если не понимает – то пусть читает.

И я читала все подряд, невзирая на то, понимаю или нет, а также – во что одета и обута.

Когда наладилось обучение в школе, я носила рваные ботинки сына тети Кати. А девочки кричали учителям:

– Спросите ее с места! Она все знает!

Они боялись моего позора больше, чем я сама. К первому мая подружки решили достать мне ордер на школьные туфельки. Они собрались и купили мне черные туфельки, так называемые школьные, на маленьком каблучке. Макарыч их пропил.

Господь сира и вдову приимет… Он меня не оставлял. Он дал мне подруг и друзей, дал хороший веселый характер, и я не могу сказать, что у меня было несчастное детство.

Смерть поэта. И – жизнь

1943-й – самый страшный год войны. Именно тогда поэт, писатель серебряного века Степан Степанович Семенов умер от голода. Он не был приспособлен к жизни. Я очень хорошо помню, как тащили его из комнаты за ноги, а голова стучала по лестнице. Милиционеры даже не сочли нужным его положить на носилки. Мы с мамой стояли рядом и видели этот кошмар. Потом зашли в комнату… Непонятно, где и на чем спали Семенов и его дочь Инна. Мы с ней дружили, учились в одном классе, и я прежде бывала у них. Я никогда не видела там белых простыней, как у нас. В захламленной, словно нежилой, комнате царила неопрятная неустроенность, папу Инны абсолютно не волновали вопросы быта. Казалось, его ничто не волновало, он тоже – никого не волновал. Я смутно помню его беспомощное, худое существо, неимоверно тощее, серенькое, с какими-то прозрачными глазами. Он был олицетворением несчастья, чего-то навсегда «бывшего», словно мучительно доживающего чужой век. В их с дочерью беспорядочном жилище висела огромная картина «Неаполитанский залив», стояла под густым слоем пыли, словно мавританской пудры, необыкновенная мраморная девушка в шляпе и небрежно мелькали среди хлама всякие старинные изысканные штуки. У Инки под ногами валялись картины и репродукции, фотографические альбомы старинного тиснения, вдоль стены возвышался книжный шкаф из красного дерева, набитый до отказа раритетами. Она, выросшая среди этой роскоши, вовсе не осознавала, что это такое. У нас такого не водилось никогда. Все это великолепие было нечто из прошлого, и выглядело как прошлое – в забросе и забытье. Посреди этого ветхого мира стояла голая тахта. А на ней сидела Инка и даже не плакала. Голодная, тощая и молчаливая. Мы сразу забрали ее к себе. Но она была привязана к своей родной комнате. Иногда она у нас ночевала, а зимой и вовсе жила – ей нечем было топить печку. Мама подкармливала Инну, часто варила пшенную кашу, которую я ненавидела, придумывала похлебочку.

Наш Макарыч имел от Калинина пропуск, он был героем Гражданской войны, персональным пенсионером, и мог спокойно выезжать из Москвы. Наберет полный чемодан аспирина, йода да марли – и уезжает в деревню, в Рязанскую область, которая не была под немцами. Там он менял свою поклажу чаще всего на пшено, замороженное молоко, яйца. Это повторялось нечасто, но мы даже немного помогали соседям. Мяса не было вовсе. Хлеб – по карточкам 450 граммов в день на человека. И еще попробуй возьми… Потом Инну, как сироту, хотели забрать. Моя мама пошла к профессору Павлу Федоровичу Тимофееву и попросила его заступиться, не позволить отдать Инночку в детдом. Профессор-гинеколог, Юркин папа, забрал ее, чтобы она не повторила участь отца и не отдала с голоду Богу душу. Инка стала помощницей по дому, а питалась и училась за счет Павла Федоровича. В один момент появилась ее мать – вышла из тюряги страшнее войны. Сидела она как растратчица – прежде работала бухгалтером. Павел Федорович сделал все, чтобы Инна осталась у него. И ее несчастная мама, осознав свое полное бессилие перед волей профессора, не допытавшись от дочери, где похоронен Степан Степанович, так же бесследно уехала, как ниоткуда приехала. Инка даже не знала, где похоронили отца. Так же, как не ведала, откуда взялась и куда отправилась ее мать.

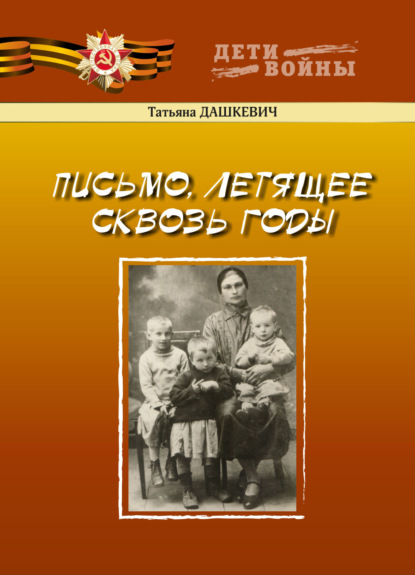

Инна была очень хороша собой. Отец, еще молодой и здоровый, привозил ей детские одежки разных национальностей. На нашей дворовой фотографии она снялась в грузинском костюмчике, из-за которого мы страшно ей завидовали. Когда она одевалась в очередной костюм, мы были просто в восторге. Белокожая аристократка, она расцвела и вышла замуж за друга сына своего благодетеля, тоже участника войны.

Хоть родители наши и ходили в церковь, мы не проникали в ее таинственный и слишком спокойный для нас мир. Но в детской душе жили предвестники веры – суеверия. В школе кто-то нас научил скрещивать два пальца под партой, чтобы не спросили, и говорить: «Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. Аминь». Если так сделаешь – не вызовут. Срабатывало! Одна девочка в классе была необыкновенно добрая и относилась ко мне по-христиански. Беспробудное пьянство отца стало поводом к состраданию, которое проявляли ко мне особенно чуткие люди. Мы были пионерками. Наташа пригласила меня на день рождения 7-го января, а когда я пришла – удивилась: у нее в доме праздновали Рождество. День рождения, но совсем не Наташи… Она пригласила меня, чтобы я попела. В комнате стояла украшенная елка – тогда на это был запрет. Моя мама тихонько наряжала совсем крошечную елочку и норовила ее спрятать куда-нибудь за шкаф. Но в доме Наташи царил праздник. Я спела, и мне подарили рыбку с записочкой: «Эта рыбка онемела, когда Верочка запела». Добрые люди, они готовились к моему приходу… Наташа часто повторяла: «На все воля Божия».

Потом и я стала петь в храме.