© Капустина О. Н., иллюстрации, 2023

© Оформление, вступительная статья. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2023

Machaon®

* * *

«Детские души отзывчивы на искреннее участие и ласку и умеют ценить их»

…Как-то в 1931 году, во время встречи детей с советскими писателями, ко Льву Кассилю подошла «маленькая девчурка лет тринадцати». Сдержанно похвалив его творчество, девочка всё же сказала, что против Лидии Чарской он «не выдерживает». А ведь тогда книги писательницы невозможно было достать в публичной библиотеке! Что уж говорить о временах более ранних, когда «Княжну Джаваху» знал буквально каждый школьник? Популярность Лидии Чарской была такой, что о ней говорили все: поэты, писатели, критики, педагоги… В дореволюционной России именно она была «властительницей дум» российских детей, предпочитавших её даже Марку Твену и Ивану Тургеневу. Кем же была эта женщина, за годы творчества издавшая больше 160 произведений?

Родилась будущая писательница в 1875 году в семье поручика лейб-гвардии Алексея Александровича Воронова. Свою мать она не знала: та умерла при родах, и воспитанием девочки занимались её тётки. В одиннадцать лет Лидию отдали на учёбу в Павловский институт благородных девиц, и это событие во многом предопределило её будущее. Впечатления институтской жизни легли в основу большинства творений Чарской, в том числе её дебютной книги – полубиографического произведения «Записки институтки» (1901). Эта школьная повесть, в значительной степени основанная на воспоминаниях Лидии о семи годах учёбы, достоверно отражает уклад жизни барышень в дореволюционных гимназиях: мелкие радости вроде кондитерских пирожных на обед, обязательное посещение церкви, редкие прогулки по городу, танцевальные вечера… Всё это было хорошо знакомо современникам писательницы и вызывало в них самый горячий отклик. Недаром известная поэтесса Марина Цветаева даже посвятила стихотворение грузинской княжне Нине Джавахе – одной из героинь повести Чарской.

Но такое признание досталось Лидии далеко не сразу. Получив образование в Павловском, девушка поначалу решила стать актрисой. Для этого она подала прошение и в 1897 году поступила в Императорское Санкт-Петербургское театральное училище. Именно там, оттачивая мастерство перевоплощения, Лидия и придумала себе звучный псевдоним Чарская. К сожалению, театральная карьера, хотя и приносила удовольствие, не всегда позволяла свести концы с концами. Именно это подтолкнуло нуждавшуюся в деньгах Лидию попробовать себя в другом амплуа. И уже первая книга, за которую Чарская получила весьма скромный гонорар, сделала её самой известной детской писательницей своего поколения. «Записки институтки» не только выдержали четыре издания, но и довольно скоро обрели продолжение. «Люда Власовская» (1904), «Вторая Нина» (1907), «Джаваховское гнездо» (1910), «Дели-Акыз» (1915) – к приключениям полюбившихся героинь их создательница возвращалась неоднократно. На глазах читателя они взрослели, находили друзей, переживали первые потери и разочарования, учились любить… Сама Чарская, считая, что главная цель её произведений – «будить любовь к добру и правде», далеко не всегда старалась смягчить правду жизни, выдумывая оптимистические сюжеты. На страницах её книг есть место страданиям и даже смерти: умирают от чахотки смелая княжна Нина и её брат Юлико, от лютой стужи погибает добрый старик Михалыч («Сибирочка», 1908), теряет двоих детей сестра милосердия Юматова («Сестра Марина», 1913)… Недаром в одном из писем, приходивших на имя Чарской, можно встретить такой отзыв: «Скажите тёте Чарской, что я её люблю за её повести, хотя местами она заставляет нас плакать». Своими книгами писательница желала не столько развлечь ребёнка, сколько воспитать его душу. И хотя ряд критиков позже ругал её за ненужную, по их мнению, сентиментальность, мало кто из них отрицал важность такой проповеди доброты и сострадания…

Писала Чарская и для взрослых. Из-под её пера вышли такие романы, как «Право сильного» (1904), «Мошкара» (1905), «Во власти золота» (1905), и многие другие. Основными темами подобных её произведений были фабричный труд, военные подвиги и личные отношения. Но всё-таки куда больше внимания писательница уделяла юным читателям. Для них она придумывала сказки и повести, отвечала на их письма, от имени детей выступала против телесных наказаний…

В книге «Записки маленькой гимназистки» Чарская на примере судьбы Лены Икониной показывает важность доверия к ребёнку, уважения к его личности. Девочка, оставшаяся без матери, оказывается в доме своего дяди, где её поначалу недружелюбно, с презрением встречают кузены. Дети долгое время не могут поладить, и их стычки часто приводят к тому, что Лену наказывают, не разобравшись в причине ссор. И только когда девочка, не находя любви и понимания окружающих, убегает в метель и едва не погибает, семья наконец осознаёт, как она им дорога. Хорошо, что это не происходит слишком поздно – в финале повести близкие люди имеют шанс исправиться и стать лучше.

Не в этом ли красота книг Чарской – в надежде на торжество доброты и справедливости?..

Виктория Хруслова

Глава I. В чужой город к чужим людям

Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук! – стучат колёса, и поезд быстро мчится всё вперёд и вперёд.

Мне слышатся в этом однообразном шуме одни и те же слова, повторяемые десятки, сотни, тысячи раз. Я чутко прислушиваюсь, и мне кажется, что колёса выстукивают одно и то же, без счёта, без конца: вот так-так! вот так-так! вот так-так!

Колёса стучат, а поезд мчится и мчится без оглядки, как вихрь, как стрела…

В окне навстречу нам бегут кусты, деревья, станционные домики и телеграфные столбы, наставленные по откосу полотна железной дороги…

Или это поезд наш бежит, а они спокойно стоят на одном месте? Не знаю, не понимаю.

Впрочем, я многого не понимаю, что случилось со мною за эти последние дни.

Господи, как всё странно делается на свете! Могла ли я думать несколько недель тому назад, что мне придётся покинуть наш маленький, уютный домик на берегу Волги и ехать одной-одинёшеньке за тысячи вёрст к каким-то дальним, совершенно неизвестным родственникам?.. Да, мне всё ещё кажется, что это только сон, но – увы! – это не сон!..

– Петербург! – раздался за моей спиной голос кондуктора, и я увидела перед собою его доброе широкое лицо и густую рыжеватую бороду.

Этого кондуктора звали Никифором Матвеевичем. Он всю дорогу заботился обо мне, поил меня чаем, постлал мне постель на лавке и, как только у него было время, всячески развлекал меня. У него, оказывается, была моих лет дочурка, которую звали Нюрой и которая с матерью и братом Серёжей жила в Петербурге. Он мне и адрес даже свой в карман сунул – «на всякий случай», если бы я захотела навестить его и познакомиться с Нюрочкой.

– Очень уж я вас жалею, барышня, – говорил мне не раз во время моего недолгого пути Никифор Матвеевич, – потому сиротка вы, а Бог сироток велит любить. И опять, одна вы, как есть одна на свете; петербургского дяденьки своего не знаете, семьи его также… Нелегко ведь… А только, если уж очень невмоготу станет, вы к нам приходите. Меня дома редко застанете, потому в разъездах я всё больше, а жена с Нюркой вам рады будут. Они у меня добрые…

Я поблагодарила ласкового кондуктора и обещала ему побывать у него…

– Петербург! – ещё раз выкрикнул за моей спиной знакомый голос и, обращаясь ко мне, добавил: – Вот и приехали, барышня. Дозвольте, я вещички ваши соберу, а то после поздно будет. Ишь суетня какая!

И правда, в вагоне поднялась страшная суматоха. Пассажиры и пассажирки суетились и толкались, укладывая и увязывая вещи. Какая-то старушка, ехавшая напротив меня всю дорогу, потеряла кошелёк с деньгами и кричала, что её обокрали. Чей-то ребёнок плакал в углу. У двери стоял шарманщик и наигрывал тоскливую песенку на своём разбитом инструменте.

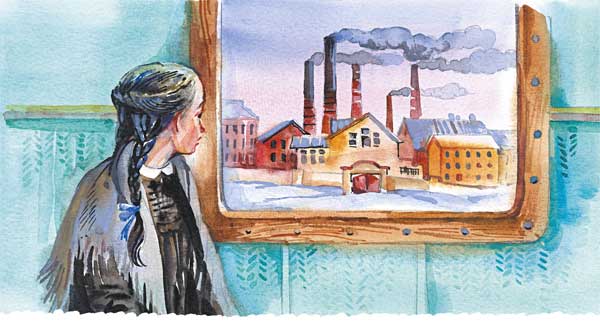

Я выглянула в окно. Господи! Сколько труб я увидала! Трубы, трубы и трубы! Целый лес труб! Из каждой вился серый дымок и, поднимаясь вверх, расплывался в небе. Моросил мелкий осенний дождик, и вся природа, казалось, хмурилась, плакала и жаловалась на что-то.

Поезд пошёл медленнее. Колёса уже не выкрикивали своё неугомонное «вот так-так!». Они стучали теперь значительно протяжнее и тоже точно жаловались на то, что машина насильно задерживает их бойкий, весёлый ход.

И вот поезд остановился.

– Пожалуйте, приехали, – произнёс Никифор Матвеевич.

И, взяв в одну руку мой тёплый платок, подушку и чемоданчик, а другою крепко сжав мою руку, повёл меня из вагона, с трудом протискиваясь через толпу.

Глава II. Моя мамочка

Была у меня мамочка, ласковая, добрая, милая. Жили мы с мамочкой в маленьком домике на берегу Волги. Домик был такой чистый и светленький, а из окон нашей квартиры видно было и широкую, красивую Волгу, и огромные двухэтажные пароходы, и барки, и пристань на берегу, и толпы гуляющих, выходивших в определённые часы на эту пристань встречать приходящие пароходы… И мы с мамочкой ходили туда, только редко, очень редко: мамочка давала уроки в нашем городе, и ей нельзя было гулять со мною так часто, как бы мне хотелось. Мамочка говорила:

– Подожди, Ленуша, накоплю денег и прокачу тебя по Волге от нашего Рыбинска вплоть до самой Астрахани! Вот тогда-то нагуляемся вдоволь.

Я радовалась и ждала весны.

К весне мамочка прикопила немножко денег, и мы решили с первыми же тёплыми днями исполнить нашу затею.

– Вот как только Волга очистится от льда, мы с тобой и покатим! – говорила мамочка, ласково поглаживая меня по голове.

Но, когда лёд тронулся, она простудилась и стала кашлять. Лёд прошёл, Волга очистилась, а мамочка всё кашляла и кашляла без конца. Она стала как-то разом худенькая и прозрачная, как воск, и всё сидела у окна, смотрела на Волгу и твердила:

– Вот пройдёт кашель, поправлюсь немного, и покатим мы с тобою до Астрахани, Ленуша!

Но кашель и простуда не проходили; лето было сырое и холодное в этом году, и мамочка с каждым днём становилась всё худее, бледнее и прозрачнее.

Наступила осень. Подошёл сентябрь. Над Волгой потянулись длинные вереницы журавлей, улетающих в тёплые страны. Мамочка уже не сидела больше у окна в гостиной, а лежала на кровати и всё время дрожала от холода, в то время как сама была горячая как огонь.

Раз она подозвала меня к себе и сказала:

– Слушай, Ленуша. Твоя мама скоро уйдёт от тебя навсегда… Но ты не горюй, милушка. Я всегда буду смотреть на тебя с неба и буду радоваться на добрые поступки моей девочки, а…

Я не дала ей договорить и горько заплакала. И мамочка заплакала также, а глаза у неё стали грустные-грустные, такие же точно, как у того ангела, которого я видела на большом образе в нашей церкви.

Успокоившись немного, мамочка снова заговорила:

– Я чувствую, Господь скоро возьмёт меня к Себе, и да будет Его святая воля! Будь умницей без мамы, молись Богу и помни меня… Ты поедешь жить к твоему дяде, моему родному брату, который живёт в Петербурге… Я писала ему о тебе и просила приютить сиротку…

Что-то больно-больно при слове «сиротка» сдавило мне горло…

Я зарыдала, заплакала и забилась у маминой постели. Пришла Марьюшка (кухарка, жившая у нас целые девять лет, с самого года моего рождения, и любившая мамочку и меня без памяти) и увела меня к себе, говоря, что «мамаше нужен покой».

Вся в слезах уснула я в эту ночь на Марьюшкиной постели, а утром… Ах, что было утром!..

Я проснулась очень рано, кажется, часов в шесть, и хотела прямо побежать к мамочке.

В эту минуту вошла Марьюшка и сказала:

– Молись Богу, Леночка: Боженька взял твою мамашу к себе. Умерла твоя мамочка.

– Умерла мамочка! – как эхо повторила я.

И вдруг мне стало так холодно-холодно! Потом в голове у меня зашумело, и вся комната, и Марьюшка, и потолок, и стол, и стулья – всё перевернулось и закружилось в моих глазах, и я уже не помню, что сталось со мною вслед за этим. Кажется, я упала на пол без чувств…

Очнулась я тогда, когда уже мамочка лежала в большом белом ящике, в белом платье, с белым веночком на голове. Старенький седенький священник читал молитвы, певчие пели, а Марьюшка молилась у порога спальни. Приходили какие-то старушки и тоже молились, потом глядели на меня с сожалением, качали головами и шамкали что-то беззубыми ртами…

– Сиротка! Круглая сиротка! – тоже покачивая головой и глядя на меня жалостливо, говорила Марьюшка и плакала. Плакали и старушки…

На третий день Марьюшка подвела меня к белому ящику, в котором лежала мамочка, и велела поцеловать мне мамочкину руку. Потом священник благословил мамочку, певчие запели что-то очень печальное; подошли какие-то мужчины, закрыли белый ящик и понесли его вон из нашего домика…

Я громко заплакала. Но тут подоспели знакомые мне уже старушки, говоря, что мамочку несут хоронить и что плакать не надо, а надо молиться.

Белый ящик принесли в церковь, мы отстояли обедню, а потом снова подошли какие-то люди, подняли ящик и понесли его на кладбище. Там уже была вырыта глубокая чёрная яма, куда и опустили мамочкин гроб. Потом яму забросали землёю, поставили над нею белый крестик, и Марьюшка повела меня домой.

По дороге она говорила мне, что вечером повезёт меня на вокзал, посадит в поезд и отправит в Петербург к дяде.

– Я не хочу к дяде, – проговорила я угрюмо, – не знаю никакого дяди и боюсь ехать к нему!

Но Марьюшка сказала, что стыдно так говорить большой девочке, что мамочка слышит это и что ей больно от моих слов.

Тогда я притихла и стала припоминать лицо дяди.

Я никогда не видела моего петербургского дяди, но в мамочкином альбоме был его портрет. Он был изображен на нём в золотом шитом мундире, со множеством орденов и со звездою на груди. У него был очень важный вид, и я его невольно боялась.

После обеда, к которому я едва притронулась, Марьюшка уложила в старый чемоданчик все мои платья и бельё, напоила меня чаем и повезла на вокзал.

Глава III. Клетчатая дама

Когда подъехал поезд, Марьюшка отыскала знакомого кондуктора и просила его довезти меня до Петербурга и смотреть за мною дорогою. Затем она дала мне бумажку, на которой записано было, где живёт в Петербурге мой дядя, перекрестила меня и, сказав: «Ну, будь умницей!» – простилась со мною…

Всю дорогу я провела точно во сне. Напрасно сидевшие в вагоне старались развлечь меня, напрасно добрый Никифор Матвеевич обращал моё внимание на попадавшиеся нам по дороге разные деревни, строения, стада… Я ничего не видела, ничего не замечала…

Так доехала я до Петербурга…

Выйдя с моим спутником из вагона, я была сразу оглушена шумом, криками и сутолокой, царившими на вокзале. Люди бежали куда-то, сталкивались друг с другом и снова бежали с озабоченным видом, с руками, занятыми узлами, свёртками и пакетами.

У меня даже голова закружилась от всего этого шума, грохота, крика. Я не привыкла к нему. В нашем приволжском городе не было так шумно.

– А кто же вас встречать будет, барышня? – вывел меня из задумчивости голос моего спутника.

Я невольно смутилась его вопросом.

Кто меня будет встречать? Не знаю!

Провожая меня, Марьюшка успела сообщить мне, что ею послана телеграмма в Петербург дяде, извещающая его о дне и часе моего приезда, но выедет ли он меня встретить или нет – этого я положительно не знала.

И потом, если дядя даже и будет на вокзале, как я узнаю его? Ведь я его только и видела на портрете в мамочкином альбоме!

Размышляя таким образом, я в сопровождении моего покровителя Никифора Матвеевича бегала по вокзалу, внимательно вглядываясь в лица тех господ, которые имели хоть самое отдалённое сходство с дядиным портретом. Но положительно никого похожего не оказывалось на вокзале.

Я уже порядочно-таки устала, но всё ещё не теряла надежды увидеть дядю.

Крепко схватившись за руки, мы с Никифором Матвеевичем метались по платформе, поминутно натыкаясь на встречную публику, расталкивая толпу и останавливаясь перед каждым мало-мальски важного вида господином.

– Вот, вот ещё один похожий, кажется, на дядю! – вскричала я с новой надеждой, увлекая моего спутника вслед за высоким седым господином в чёрной шляпе и широком модном пальто.

Мы прибавили шагу и теперь чуть не бегом бежали за высоким господином.

Но в ту минуту, когда мы уже почти настигли его, высокий господин повернул к дверям зала первого класса и исчез из виду. Я бросилась за ним следом, Никифор Матвеевич за мною…

Но тут случилось нечто неожиданное: я нечаянно запнулась за ногу проходившей мимо дамы в клетчатом платье, в клетчатой накидке и с клетчатым же бантом на шляпе. Дама взвизгнула не своим голосом и, выронив из рук огромный клетчатый зонтик, растянулась во всю свою длину на дощатом полу платформы.

Я бросилась к ней с извинениями, как и подобает хорошо воспитанной девочке, но она даже не удостоила меня хотя бы единым взглядом.

– Невежи! Олухи! Неучи! – кричала на весь вокзал клетчатая дама. – Несутся как угорелые и сбивают с ног порядочную публику! Невежи, неучи! Вот я пожалуюсь на вас начальнику станции! Директору дороги! Градоначальнику! Помогите хоть подняться-то, невежи!

И она барахталась, делая усилия встать, но ей это никак не удавалось.

Никифор Матвеевич и я подняли наконец клетчатую даму, подали ей отброшенный во время её падения огромный зонтик и стали расспрашивать, не ушиблась ли она.

– Ушиблась, понятно! – всё тем же сердитым голосом кричала дама. – Понятно, ушиблась. Что за вопрос! Тут насмерть убить, не только ушибить можно. А всё ты! Всё ты! – внезапно накинулась она на меня. – Скачешь, как дикая лошадь, противная девчонка! Вот подожди ты у меня, городовому скажу, в полицию отправлю! – И она сердито застучала зонтиком по доскам платформы. – Полицейский! Где полицейский? Позовите мне его! – снова завопила она.

Я обомлела. Страх охватил меня. Не знаю, что бы сталось со мною, если бы Никифор Матвеевич не вмешался в это дело и не заступился за меня.

– Полноте, сударыня, не пугайте ребёнка! Видите, девочка сама не своя от страха, – проговорил своим добрым голосом мой защитник, – и то сказать – не виновата она. Сама в расстройстве. Наскочила нечаянно, уронила вас, потому что за дядей спешила. Показалось ей, что дядя идёт. Сиротка она. Вчера в Рыбинске мне её передали с рук на руки, чтобы к дяденьке доставить в Петербург. Генерал у неё дяденька… Генерал Иконин… Фамилии этой не слыхали ли?

Едва только мой новый друг и защитник успел произнести последние слова, как с клетчатой дамой произошло что-то необычайное. Голова её с клетчатым бантом, туловище в клетчатой накидке, длинный крючковатый нос, рыжеватые кудельки на висках и большой рот с тонкими синеватыми губами – всё это запрыгало, заметалось и заплясало какой-то странный танец, а из-за тонких губ стали вырываться хриплые, шипящие и свистящие звуки. Клетчатая дама хохотала, отчаянно хохотала во весь голос, выронив свой огромный зонтик и схватившись за бока, точно у неё сделались колики.

– Ха-ха-ха! – выкрикивала она. – Вот что ещё выдумали! Сам дяденька! Сам, видите ли, генерал Иконин, его превосходительство, должен явиться на вокзал встретить эту принцессу! Знатная барышня какая, скажите на милость! Ха-ха-ха! Нечего сказать, разодолжила! Ну, не прогневись, матушка, на этот раз дядя не выехал к тебе навстречу, а послал меня. Не думал он, что ты за птица… Ха-ха-ха!!!

Не знаю, долго ли ещё смеялась бы клетчатая дама, если бы, снова придя мне на помощь, Никифор Матвеевич не остановил её.

– Полно, сударыня, над дитятей неразумным потешаться, – произнёс он строго. – Грех! Сиротка барышня-то… круглая сирота. А сирот Бог…

– Не ваше дело. Молчать! – неожиданно вскричала, прервав его, клетчатая дама, и смех её разом пресёкся. – Несите за мною барышнины вещи, – добавила она несколько мягче и, обернувшись ко мне, бросила вскользь: – Идём. Нет у меня времени лишнего возиться с тобою. Ну, поворачивайся! Живо! Марш!

И, грубо схватив меня за руку, она потащила меня к выходу.

Я едва-едва поспевала за ней.

У крыльца вокзала стояла хорошенькая щегольская пролётка, запряжённая красивою вороной лошадью. Седой, важного вида кучер восседал на козлах.

– Степан, подавай! – крикнула во весь голос клетчатая дама.

Кучер дёрнул вожжами, и нарядная пролётка подъехала вплотную к самым ступеням вокзального подъезда.

Никифор Матвеевич поставил на дно её мой чемоданчик, потом помог взобраться в экипаж клетчатой даме, которая заняла при этом всё сиденье, оставив для меня ровно столько места, сколько потребовалось бы, чтобы поместить на нём куклу, а не живую девятилетнюю девочку.

– Ну, прощайте, милая барышня, – ласково зашептал мне Никифор Матвеевич, – дай вам Бог счастливо устроиться у дяденьки. А ежели что – к нам милости просим. Адресок у вас есть. На самой окраине мы живём, на шоссе у Митрофаниевского кладбища, за заставой… Запомните? А уж Нюрка рада-то будет! Она сироток любит. Добрая она у меня.

Ещё долго бы говорил со мною мой приятель, если бы голос клетчатой дамы не прозвучал с высоты сиденья:

– Ну, долго ли ты ещё заставишь ждать себя, несносная девчонка! Что у тебя за разговоры с мужиком! Сейчас же на место, слышишь!

Я вздрогнула как под ударом хлыста от этого едва знакомого мне, но успевшего стать уже неприятным голоса и поспешила занять своё место, наскоро пожав руку и поблагодарив моего недавнего покровителя.

Кучер дёрнул вожжами, лошадь снялась с места, и, мягко подпрыгивая и обдавая прохожих комками грязи и брызгами из луж, пролётка быстро понеслась по шумным городским улицам.

Крепко ухватившись за край экипажа, чтобы не вылететь на мостовую, я с удивлением смотрела на большие пятиэтажные здания, на нарядные магазины, на конки и омнибусы, с оглушительным звоном катившие по улице, и невольно сердце моё сжималось от страха при мысли о том, что ждёт меня в этом большом, чужом мне городе, в чужой семье, у чужих людей, про которых я так мало слышала и знала.

- Необычайные приключения Кукши из Домовичей

- Юрьевская прорубь

- Пять похищенных монахов

- Лисичкин хлеб (сборник)

- Премудрый пискарь (сборник)

- Тайна на дне колодца

- Борьба за огонь

- Девочка из города

- Волшебный берег

- Записки маленькой гимназистки

- Великие полководцы

- Пещерный лев

- Хайди

- Корзина с еловыми шишками

- Великие флотоводцы

- Рассказы о Великой Отечественной войне

- О русской доблести и славе

- Вечера на хуторе близ Диканьки

- Ханс Бринкер, или Серебряные коньки

- Дом шалунов

- Маленькие женщины