Серия «Девичьи судьбы»

Художник И. П. Гурьев

© ЗАО «ЭНАС-КНИГА», 2012

* * *

Предисловие от издательства

Когда-то среди читающей молодежи не было человека, не знакомого с именем Лидии Алексеевны Чарской (1875–1937). Ее сказки для малышей, детские рассказы, повести для юношества, романы для взрослых, стихи и пьесы мгновенно исчезали с прилавков магазинов. Она была самой популярной детской писательницей начала XX столетия.

Л. А. Чарская (псевдоним; настоящая фамилия – Чурилова, урожденная Воронова) родилась в Царском Селе. Семь лет она провела в Павловском женском институте в Петербурге, впечатления институтской жизни стали материалом для ее будущих книг. Окончив театральные курсы, Лидия поступила в Петербургский Александринский театр, где играла второстепенные роли до 1924 года. Сценическим псевдонимом Чарская она подписывала и свои литературные произведения.

В 1901 году журнал «Задушевное слово» напечатал первую ее повесть «Записки институтки», принесшую начинающей писательнице необычайный успех. С тех пор повести Чарской появлялись в этом журнале ежегодно. Они стали невероятно популярны среди детей и юношества в дореволюционной России.

После 1917 года судьба писательницы резко изменилась. При советской власти ее произведения не издавались, они считались «мещанскими», «пошло-сентиментальными» – словом, вредными для советских детей.

Так книги некогда известной русской писательницы надолго были преданы забвению. Они стали переиздаваться в России лишь в конце 1990-х годов – и нашли своих читателей. Ведь в них говорится о человеческих качествах, которые востребованы во все времена – о доброте и любви к ближнему, о сострадании и бескорыстии, о самоотверженности и человеколюбии.

Сегодня мы знакомим читателей с малоизвестной повестью Лидии Чарской «Тайна института».

В стены закрытого женского учебного заведения случайно попадает маленькая сиротка. Юные воспитанницы берут ее под свое покровительство, прячут от начальства – и в институте появляется Тайна. Вместе со своей подопечной очаровательные героини повести попадают в сложные ситуации, переживают множество приключений. Разумеется, им удается преодолеть все преграды и наилучшим образом устроить судьбу малютки.

Фоном этой захватывающей истории служат увлекательные описания быта институток, их обычаев, развлечений.

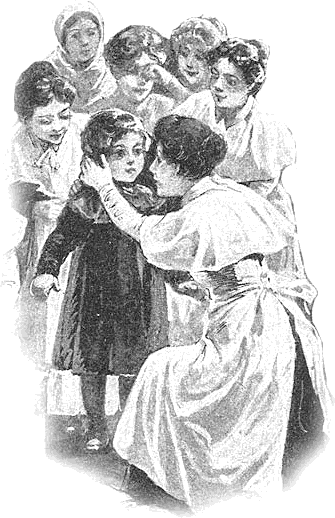

Иллюстрации к повести созданы известным художником И. П. Гурьевым в начале XX века.

Глава I

– С нами крестная сила! Ветер-то, ветер какой!

– Ну и погодушка!

– Высунься-ка, поди-ка на улицу: так тебя и закружит, так и завертит.

– До святок еще, почитай, два месяца, а стужа какая! Не приведи Бог!

– Нынче с утра вьюжит… Как намедни в лавочку бегала, думала, с ног метелью собьет. Едва-едва обратно добежала…

– Тише, девушки, тише! Никак стучит кто-то?

– Как не стучать… Стучит, понятно! Она тебе и стучит, и поет, и свистит на разные голоса.

– Нынче пушки из крепости палили. Сказывают, это значит, вода из Невы выступит к ночи.

– Храни Господи! Тогда пиши пропало: зальет наш подвал.

– В первый этаж переведут, не бойся; будем тогда вроде как барышни-институтки. Знай, мол, наших.

– Да тише вы, сороки! Спать пора, а они стрекочут. Небось завтра с петухами вставать, а они спать не дают.

– Стойте, девушки, помолчите! Впрямь, кто-то стучит.

На миг голоса затихли, и комната погрузилась в полное безмолвие.

Впрочем, это не комната даже, а широкий, длинный коридор. Двадцать узких убогих железных кроватей, прикрытых одинаковыми серыми нанковыми, «солдатскими», как их называют, одеялами, убегают двумя рядами в темноту. Электрическая лампочка слабо освещает переднюю часть длинной безобразной комнаты-коридора; задняя скрывается во мраке. Только там, в дальнем ее конце, слабо мигает огонек лампад перед божницей. Куцые окна приходятся вровень с землей; из них видны лишь ноги проходящих по двору и саду людей.

Это – помещение для женской прислуги Н-ского института. Это ее дортуар, спальня, где она ютится ночью, за исключением лишь тех девушек, которые спят наверху, в спальнях для институток, так называемых «дортуарных» девушек – счастливиц, избежавших жизни в угрюмом подвале.

Здесь, среди подвальной прислуги, есть и старые, и молодые. Все они – «казенные» служанки, то есть «не помнящие», а то и вовсе не знающие родства, взятые из воспитательного дома и поступившие сюда в очень юном возрасте, шестнадцати-семнадцати лет. Большая часть из них проводит всю свою жизнь в стенах этого казенного здания. Многие уже старухи. Несколько десятков лет провели они здесь, убирая классы, дортуары воспитанниц, комнаты начальницы, инспектрисы, классных дам, приемные, подавая обеды и ужины институткам, перемывая чайную и столовую посуду, стирая белье в прачечной, – словом, неся на своих плечах все тяжелые обязанности горничных, прачек, судомоек…

Есть между ними и «бельевые», и «гардеробные» девушки, то есть такие, которые шьют белье институткам и перешивают им платья (новые костюмы заказываются на стороне у специальных портних). Эти девушки-швеи с утра до ночи просиживают, согнувшись над шитьем. Тяжела жизнь таких служанок: за грошовое вознаграждение, полтора-два рубля в месяц, они должны, как пчелки, работать целыми днями. Правда, казна одевает их, дает им платье, белье, обувь – все, до последнего куска мыла включительно. Но как много они за это трудятся!

Немудрено поэтому, что мало охотниц с «воли» приходит сюда в институт предлагать свои услуги в качестве горничных, швей и прачек. Из двух десятков человек всего лишь одна-единственная вольная в Н-ском институте. «Вольную» девушку по имени Стеша, приехавшую из деревни два года тому назад, здесь не любит никто. Веселая, жизнерадостная певунья, с румяным круглым лицом и искрящимися глазами, Стеша возбуждает всеобщую зависть среди своих сослуживиц. Да и как им не завидовать, когда она, Стеша, свободна как птица, может уйти отсюда на другое место, в то время как все остальные должны за хлеб и приют, которыми они пользовались в раннем детстве, отслужить казне хотя бы несколько лет, а иные так и остаются служить до седых волос, пока не исчезнут силы и не распахнет перед ними свои гостеприимные двери богадельня…

Метель все шумит, все поет и визжит за стеной, неистовствует – то грозная, то жалобная, заливающаяся то смехом, то плачем.

Вдруг в эти нестройные, наводящие уныние звуки врываются другие, особые, нисколько не напоминающие ветер и метель. Громко и явственно раздается у дверей: «Тук-тук-тук»…

– С нами крестная сила! Снаружи это… Что такое?.. В такой неурочный час, Господи…

И самая старшая из служанок, пятидесятитрехлетняя Агафьюшка, за властный, деспотический нрав прозванная институтками «Марфой Посадницей», тяжело кряхтя, поднимается с постели, на которой она только что принялась растирать свои измученные ревматизмом ноги.

– А может, надсмотрщица? – робко произносит молоденькая Акуля, недавно только поступившая сюда.

– Глупая! Какая там надсмотрщица? Нешто надсмотрщица с улицы придет, – накидывается на нее добрый десяток товарок.

– Стало быть, депеша либо письмо, – говорит хорошенькая Дунечка, беленьким ручкам и ослепительному цвету лица которой завидовала не одна институтка и которую старые седовласые служанки презрительно называют «Дуней-белоручкой» – за умение сохранять среди самой грубой работы свою природную красоту.

Про Дуню-белоручку институтки, которые часто любят строить самые фантастические предположения, говорили, что она – переодетая аристократка, а злые родственники, желая воспользоваться ожидающим ее богатым наследством, подкинули девочку в воспитательный дом.

– Депеша… Как же… Держи карман шире… Тебе депеша от китайского императора, что ли, с извещением, что он тебя, «белоручку», замуж за себя берет? – насмешливо протянула сорокалетняя «девушка» с ехидно поджатыми губами – Капитоша, прислуга инспектрисы, которую прозвали «шпионкой» за ее постоянные доносы начальству на всех и на каждого.

Дунечка вспыхнула, остальные захохотали.

Между тем Агафьюшка открыла дверь спальни и прошла в сени. Черный ход находился тут же, по соседству с подвальным помещением девушек. Сразу потянуло струей холода. Визг вьюги и стон ветра ворвались в длинную спальню-коридор. И перед Марфой Посадницей выросла в темном просвете дверей закутанная в теплый овчинный полушубок и платок широкая неуклюжая женская фигура.

Глава II

– Что, Степанида Иванова здеся живет? – настоящим деревенским говором произнесла поздняя посетительница.

Агафьюшка так вся и затряслась от охватившего ее негодования.

– Да что ты, милая, никак ума лишилась!.. Да нешто можно в казенное место в такую пору являться?.. Да не приведи Бог, надсмотрщица явится – всех нас под ответ подведешь. Ступай, ступай. Завтра поутру наведайся. Нечего по гостям ходить на ночь глядя… – затараторила она, легонько подталкивая незнакомку обратно к двери.

– Да я не по гостям, милая. Впусти Христа ради. Мне Стеше Ивановой передать надоть кой-что, гостинчик из деревни, – взмолилась посетительница.

При слове «гостинчик» суровая Агафьюшка сразу смягчилась.

– Ну, входи уж, коли пришла, – снисходительно разрешила она. – Только справляйся скорее. Нету времени с тобой возиться. Надсмотрщица нагрянет, того и гляди.

– Эй, Степанида! Степа! Вставай скорее. К тебе из деревни гостья. Эк разоспалась девушка, и не разбудишь вовсе.

Говоря это, Марфа Посадница будила, бесцеремонно толкая в спину, румяную, полную девушку, успевшую уже заснуть под говор и споры товарок.

Стеша просыпается не сразу. Садится на постели и протирает заспанные глаза.

– Стешенечка! Здравствуй, милая… Как живешь, родимая?.. А я к тебе из деревни, гостинчик привезла, – слышит она знакомый голос у своей кровати.

Большие выпуклые серые глаза Стеши широко раскрываются от изумления: она сразу узнает в толстой, закутанной фигуре свою давнишнюю знакомую и землячку.

– Панкратьевна! Голубушка! Вот нежданно-негаданно Господь принес!

И, соскочив на босу ногу с постели, она бросается обнимать пришедшую.

Электрическая лампочка светит тускло. Фигура и лицо Панкратьевны скрываются в полумраке. Но от взоров находящихся в подвале женщин не может укрыться неестественная полнота ночной гостьи. Как будто она скрывает что-то под овчинным полушубком и теплым платком.

Немного плачущим, певучим голосом Панкратьевна говорит, обращаясь к Стеше и растерянно поглядывая на окруживших ее девушек, старых и молодых:

– Вот, Степанидушка, напасть-то какая: как померла шесть месяцев тому назад сестрица твоя Аграфена Ивановна, царствие ей небесное, так мы с ейной дочуркой Глашкой и не знали, что делать. Народ у нас, чай, сама знаешь, бедный… Голодать частенько приходится. В кажинной семье кажинный рот на счету, все есть просят, а тут – накося, чужую девчонку кормить надоть… Ну, прознали мы, что ты, как у Христа за пазухой, в казне на всем готовом живешь, так и решили всем миром девчонку к тебе послать. Делай с ней, что знаешь. Корми, пои ее: ты ей родная – теткой приходишься; кровь-то не чужая, – своя. Бери ее к себе, Глашку-то, потому как некуда ее больше девать.

Тут широкий овчинный полушубок мгновенно распахнулся, и сразу наполовину похудевшая Панкратьевна опустила на пол перед взорами ошеломленных обитательниц подвала маленькую четырехлетнюю девочку с бойкими черными глазками и вздернутым носиком-пуговкой.

– Ах! – дружно, не то испуганно, не то изумленно воскликнули все.

Маленькая девочка среди казенного дортуара для институтской прислуги! Это действительно было что-то из ряда вон выходящее.

А сама виновница переполоха забавно таращила свои черные глазенки и, засунув палец в рот, без тени смущения и страха разглядывала тесно обступивших ее людей.

Несколько секунд длилось молчание. Все были несказанно поражены сюрпризом.

Марфа Посадница тяжело отдувалась, посапывая носом. Ехидная Капитоша тонко улыбалась, заранее радуясь поводу к новому доносу и неминуемому последующему скандалу. Глупенькая Акуля смотрела на малютку широко раскрытыми глазами, улыбаясь во весь рот. Хорошенькая Дунечка брезгливо сжимала губы.

Горько плакала Стеша шесть месяцев тому назад над письмом, пришедшим из деревни. То было печальное письмо. Оно извещало девушку о смерти ее старшей сестры – вдовы, оставившей единственную малютку-дочку. И тогда же Стеша написала просьбу в деревню добрым людям – приютить пока что ее маленькую племянницу. Или письмо не дошло, или не представилось возможности исполнить Стешину просьбу… Так или иначе, но малютка Глаша вдруг появилась в институте.

Стеша, растерянная, ошеломленная неожиданностью, с белым, как ее ночная кофта, лицом и трясущимися губами вдруг неожиданно опустилась на пол перед Глашей, обхватила девочку руками и завыла на всю девичью:

– Батюшки мои!.. Светы мои!.. Отец Никола Чудотворец!.. Ангелы-Архангелы!.. Серафимы-Херувимы!.. Матушка Владычица, Царица Небесная!.. Зарезали меня, без ножа зарезали!.. Куды я денусь теперь с девчонкой, куды я голову с ней приклоню?.. Убили вы меня, убивцы вы безжалостные!.. Просила я девчонку у себя подержать – нет, таки прислали горемычную сиротинку сюды… Ну что мне теперь с нею делать?..

Тут к причитаниям и истеричному вою Стеши неожиданно присоединился плач маленькой Глашки.

– А!.. – взвизгнула девочка. – Ма-ам-ка, бою-юсь!.. Те-те-нька! – заревела она благим матом и забилась в руках Стеши.

Все присутствующие бросились к плачущим. Кто успокаивал испуганного ребенка, кто – убитую горем Стешу.

– Нечего, нечего тебе разливаться слезами, девушка, – ехидно поджимая губы, зашептала Капитоша. – Ведь ты не наша сестра казенная: хоть сейчас отсюда уйти можешь да место на стороне сыскать. Кто тебя привязал к казне-то?

– Да кто ж меня с ребенком-то на место возьмет, – взвизгнула сквозь рыдания Стеша, еще больше пугая и так безудержно ревущую девочку. Глаша пуще прежнего залилась слезами.

– Нет, что хочешь делай, Панкратьевна, а Глашку забери, – спустя минуту решительно заявила Стеша. – Нельзя Глашке в казенном месте быть. Разве можно это? Узнает начальница – сейчас же мне откажет. Возьми ты ее, Панкратьевна, возьми.

– Что ты? Что ты? Куда я с ней денусь, – заговорила в ответ Панкратьевна. – Ты уж сама как-нибудь устройся.

– Да ты, Панкратьевна, хоть на время ее возьми. Да я, Господи ты Боже мой, все свое жалованье на нее отдавать буду, без чая-сахара просижу, только возьми ты к себе, Христа ради, девочку, слышь, Панкратьевна? А? Хоть на время возьми…

Тут Стеша быстро отерла слезы, посмотрела заплаканными глазами в ту сторону, где стояла Панкратьевна, и с легким криком испуга отступила назад.

Там, где за минуту до этого находилась нежданно явившаяся к ней землячка, сейчас не было никого. Панкратьевна словно провалилась сквозь землю. Очевидно, пользуясь общей суматохой, женщина выскочила из подвала так быстро и тихо, что никто и не заметил ее исчезновения.

Не успели еще и сама Стеша, и остальные девушки прийти в себя от изумления, как в девичью пулей влетела молодая «гардеробная» Маша и испуганно зашикала:

– Тише, девушки, надсмотрщица идет!

– Господи, этого еще недоставало, – шепотом вырвалось у Стеши.

– Девчонку-то спрячь! Спрячь девчонку куда-нибудь, Христа ради, не то крику будет – не оберешься!.. Со свету нас всех сживет… – засуетились и заметались девушки, старые и молодые, с искренним страхом поглядывая на дверь.

– Глашенька, нишкни, не то тетеньку твою загубишь. Выгонят тетеньку отсюда. Перестань плакать, Глашенька… На сахарцу кусочек, – уговаривала, вся дрожа от волнения, обнимая и целуя мокрое личико Глаши, ее обезумевшая от страха молодая тетка.

– Перестань плакать, Глашенька, и я сахарцу дам, – зашептала на ушко малютке подоспевшая Марфа Посадница.

Магическое слово «сахар» сразу возымело свое действие, а извлеченный из глубины чьего-то кармана завалявшийся кусок дополнил впечатление. Неистовый плач Глаши сразу оборвался; она позволила подхватить себя на руки, быстро сдернуть неуклюжую ватную кацавейку, головной платок, валенки и уложить на кровать в дальнем углу подвала.

Все это было закончено всего в десять-пятнадцать секунд, и когда надсмотрщица над девушками-служанками, она же и бельевая дама – худенькая, маленькая, очень крикливая и придирчивая особа лет пятидесяти, появилась в подвальном дортуаре, ничего подозрительного или выходящего за рамки повседневности не представилось ее чрезмерно внимательному взору.

Стеша, улегшаяся вместе с племянницей в кровать, сумела так искусно прикрыть головку девочки, что строгая Дарья Семеновна, «Пиявка», как прозвали надсмотрщицу, не заметила ни малейшего нарушения порядка.

Когда, сделав обычный ночной обход подвального помещения, Пиявка исчезла, Стеша первая вскочила с постели, пробежала пространство, отделяющее ее кровать от кровати Марфы Посадницы, и, рухнув перед ней на колени, залепетала, ломая руки и рыдая:

– Агафья Миколавна, заступитесь!.. Спасите!.. На вас вся надежда… Не погубите меня… Ради Господа Бога, не откройте то начальству, что мне ребенка подкинули… Ведь выгонят меня отсюда… Со свету сживут… Хоть до воскресенья-то, два денечка бы продержать здесь Глашку… А там я со двора отпрошусь, у знакомых ее где-либо пристрою пока что… Заступитесь вы только. Не дайте в обиду. А главное, Капитолину Афанасьевну попросите, чтобы она инспектрисе не донесла… Вы все можете. Вас все послушают… Уважают они вас…

Что-то надорванное, поистине горькое и страдальческое было в голосе и рыданиях Стеши. И дошли ее мольбы до сердца Марфы Посадницы, вовсе не черствого от природы.

Жаль ли стало Агафьюшке девушку или захотелось ей подчеркнуть лишний раз свое значение в глазах начальства и свою власть над окружающими, но в тот же миг она поднялась с постели – высокая, полная, представительная, с седыми косицами волос, отброшенными за плечи, и заговорила, обращаясь к успевшим уже улечься по постелям девушкам:

– И то правда, милые, грех девчонку на улицу выкидывать. Пущай остается пока что, покуда ей Степанида угла не найдет у добрых людей. А мы, коли крест на вороту у нас есть, должны покрыть Стешу и в тайности держать девочку, чтобы, упаси Бог, начальство не увидало… Капитоша, это к тебе относится. Воздержись малость, язык за зубами попридержи. Ведь нафискалишь своей барышне – со свету сживет она Стешу, а Стешу сживет – девчонке несдобровать, потому одна у нее тетка кормилица, с голоду без нее помрет девчонка… Впрочем, и недолго нам скрытничать-то: в воскресенье пойдет Стеша со двора и уведет девчонку. Только два дня всего. А, Капитоша, помолчишь, что ли? Можно на тебя понадеяться? – мягким, несвойственным ей голосом обратилась к товарке Агафьюшка.

Тонкие губы «шпионки» ехидно сжались. Лицемерно поднялись к небу бесцветные глаза.

– Бог знает что! Срамите меня зря только, Агафья Николаевна. Да видано ли и слыхано ли, чтобы я когда на своих доносила… – обиженно затянула она.

– Ну, положим, и видано и слыхано, – ответила Агафья, – сплетни сводить ты куда как прытка, матушка. А только теперь, ежели пикнешь, так и знай, со свету тебя сживу. Небось сама знаешь, как ее превосходительство генеральша-начальница меня отличает за примерную службу. Так ты мозгами-то и раскинь: выгодно ли али невыгодно тебе со мной ссориться, милая, – уже совсем иным тоном заключила она.

И величавая Посадница, как ни в чем не бывало, стала укладываться в свою постель.

Прошла к себе, в свой угол, и Стеша, несколько успокоенная словами Агафьюшки, и, осторожно раздевшись, тихонько улеглась на постель подле малютки-племянницы.

Глаша уже спала. Золотые сны витали вокруг ее вихрастой белобрысой головки. Алый ротик причмокивал и улыбался во сне.

– Спи, дитятко, спи, болезная, спи, сиротка моя, – произнесла шепотом девушка и нежно коснулась сонного личика губами.

Но заснуть Стеша в эту ночь долго не могла. Горькие думы одолели ее. Как снег на голову свалились на нее новые заботы, новые неприятности, и бедная девушка ломала голову, как найти выход из трудного положения, в которое поставила ее неумолимая судьба.

Глава III

Понедельник. Вечер. В старшем, выпускном классе идет усиленная зубрежка. В последнем классе института множество новых забот. Выпускное отделение – это преддверие к жизни. На выпускных институток смотрят уже как на взрослых девушек. И немудрено: через какие-нибудь семь месяцев они, эти юные девушки, сейчас еще усердно погруженные в историю литературы, катехизис, физику, отечествоведение, геометрию, историю и прочее и прочее, выпорхнут на свободу.

И все-таки некоторые «синявки», классные дамы, не хотят считаться с «взрослыми» барышнями и продолжают считать их детьми.

Так, по крайней мере, поступает «Скифка», или Августа Христиановна Брунс, немецкая дама.

Лет пятнадцать тому назад приехала она из далекой своей Саксонии в богатую Россию, приехала уже девицей в летах, отчаявшейся выйти замуж, приехала единственно ради заработка и в надежде добиться спокойного угла под старость. Детей она никогда не любила, почти никогда не видела их вблизи, но зато как «Отче наш» твердо запомнила те несложные требования, которые предъявлял институт к своим классным дамам-педагогичкам: следить за девочками денно и нощно, всячески подавлять в них проявления воли, сделать из них вполне благовоспитанных барышень, покорных и безответных, как стадо овец, а для этого – муштровать, муштровать и муштровать их, как только возможно, с утра до ночи и с ночи до утра…

– Балкашина! – Скифка неожиданно вскрикивает и стучит по кафедре ключом от своей комнаты, с которым она не расстается, пока дежурит в классе. – Балкашина, ты, кажется, читаешь, вместо приготовления уроков? Was liest du da? Komm her![1]

На ближайшей скамейке – девушка лет семнадцати, миниатюрная, худенькая, с прозрачно-бледным лицом. Подруги называют ее «Валерьянкой»: отчасти потому что настоящее ее имя Валерия, отчасти – потому что у Вали есть несчастная слабость беспрестанно лечить себя и других.

Балкашина действительно помешана на лечении. Она уничтожает неимоверное количество валерьяновых, ландышевых и флердоранжевых[2] капель, нюхает соли и спирт, которые всегда носит при себе в граненых флакончиках, глотает магнезию для урегулирования желудка и жует отвратительные леденцы «гумми» от кашля. Она постоянно кутается, боится холода, сквозняков – в общем, мнительна до крайней степени.

Сейчас, при оклике Скифки, сконфуженная Валерьянка поднимается со своего места; ее бледное лицо заливается румянцем.

– Was liest du? – снова звучит неумолимый голос классной дамы.

– Книгу, фрейлейн, – слышится робкий ответ.

– Das ist keine Antwort![3] – бубнит с кафедры Скифка.

Ах, бедная Валерьянка и сама понимает, что это не ответ. Но слово сорвалось нечаянно, против воли. Она молчит.

Лицо Скифки багровеет.

– Баян! – кричит она, снова по привычке стуча ключом о доску кафедры и вонзая взоры своих узеньких, как щелочки, но всевидящих глаз в хорошенькую, кудрявую, поэтично растрепанную головку девчурки лет шестнадцати, которой по наружности с успехом можно дать не больше тринадцати, – Баян, посмотри, какую книгу читала твоя соседка. Und sage mir sofort![4]

Ника Баян – самая отъявленная шалунья и общая любимица не только класса, но и всего института; ее поклонницам нет числа. Помимо обворожительного точеного личика с самым жизнерадостным выражением, так и брызжущим из ее карих глаз, помимо заразительного смеха, звенящего как колокольчик, Ника обладает способностью и мертвых поднять из гроба своей веселостью, рассмешить самых уравновешенных своими шутками, проказами, своим неистощимым запасом тонкого остроумия. Учится она неровно: то из рук вон плохо, то обгоняет лучших учениц. Есть у нее еще одна удивительная способность, восхищающая весь институт. Прозвища у Ники нет; все зовут ее по имени. Зато классные дамы, которым Ника немало насолила за семь лет своего пребывания в институте, сами прозвали девушку «Буянкой», переиначив ее поэтичную, отдающую древней русской сказочной стариной фамилию.

Вот она встает, как будто полная готовности услужить Скифке. Встает с внезапно зажегшейся яркой улыбкой и быстро бросает взгляд на лежащую перед ее соседкой по парте, Балкашиной, книгу. И тотчас веселая улыбка сменяется плутоватой, а карие глазки, полные веселья, прячутся под сенью черных ресниц.

– О! – громко шепчет Ника. – О! Я не могу сказать, что это за книга, фрейлейн Брунс… Это… Это… Неприличная книга… Очень неприличная…

Класс фыркает. Институтки в восторге, предвкушая новую затею Ники.

– Что?

Жгучее любопытство и торжество отражаются на лице Скифки. Ее голос дрожит от нетерпения:

– Wie so?[5] Неприличная? Но как же она смеет…

Теперь ее взгляд буквально простреливает насквозь бедную Валерьянку, режет ее без ножа; глаза прыгают; ключ барабанит по кафедре.

– Почему неприличная? – взывает Скифка, повышая голос.

– Но… Но… Там… Там изображен совсем раздетый человек… И даже без мяса, – дрожа от смеха, лепечет Ника.

– Без мяса? О, это уж слишком!

Скифка бурей срывается со своего места и несется к злополучной парте.

На парте перед Валерьянкой лежит книга; на раскрытой странице изображен человек, вернее, скелет. Действительно, «человек без мяса», как говорила Ника; но книга не неприличная, а медицинская – краткий курс анатомии, только и всего.

Скифка смущается на мгновение. Потом – уже по адресу Вали – стучит о парту неумолимым ключом.

– Как ты смеешь читать такие книги! – сердито выговаривает Скифка.

Балкашина делает гримасу и подносит бескровные руки к вискам.

– У меня болел бок… – говорит она с вымученной улыбкой.

– Но ты держишься за голову.

– Теперь заболела голова…

– Это не относится к неприличной книге…

Валя опускает руку в карман, вынимает оттуда пузырек с английской солью и нюхает его с видом мученицы.

– У меня болел бок, – подтверждает она упрямо, в то время как несколько десятков воспитанниц сдержанно фыркают в платки, – и я хотела справиться в анатомическом атласе, которое ребро у меня болит. Я взяла с этой целью медицинскую книгу; в ней нет ничего неприличного… Мы по ней проходили строение человеческого тела, анатомию… Ах, Боже мой, вы напрасно только меня расстроили. Я должна опять принимать капли. Мои нервы расстроены, я больше не могу…

Глаза Валерьянки мгновенно наполняются слезами, и с видом оскорбленной невинности она ныряет головой под крышку пюпитра. Там скрипит пробка в пузырьке, булькает вода, всегда имеющаяся наготове в классном ящике Вали. Она отсчитывает с сосредоточенным видом капли в рюмку, и через минуту резкий, противный запах валерьяновых капель разносится по всему классу.

– Mesdames[6], Валерьянка снова наглоталась валерьянки, – сдерживая смех, шепчутся воспитанницы.

В это время на пюпитр Ники Баян падает бумажка, свернутая корабликом.

В записке всего одна строчка, набросанная корявыми буквами вкривь и вкось: «Пойдем в клуб сухари жарить».

Ника быстро оборачивается.

На задней парте сидят четверо. С краю – черноглазая, пылкая и несдержанная армянка Тамара Тер-Дуярова, впрочем, более известная под фамилией «Шарадзе», данной ей институтками за ее непреодолимую слабость к шарадам и загадкам. Настоящее дитя Востока, не в меру наивная, не в меру ленивая, но вспыльчивая особа лет восемнадцати, с некрасивым длинноносым профилем, похожим на клюв хищной птицы, но с прекрасными пламенными глазами, она имеет огромное достоинство: удивительное рыцарское благородство и непогрешимость в делах чести, за которые ее любит весь класс. Тамара никогда никому еще не солгала.

Подле нее сидит высокая белокурая «невеста Надсона», семнадцатилетняя Наташа Браун, обожающая талантливого поэта, при всяком удобном и неудобном случае цитирующая на память его стихи, которые она знает все до единого. В пюпитре у нее имеется копилка с ключом; в копилке – медные деньги. Наташа давно их собирает – на памятник поэту, который мечтает выстроить у себя в имении. На руке ее выколоты булавками и затерты черным порошком заветные инициалы «С. Н.» (Семен Надсон). На груди она носит медальон с портретом поэта. Кроме того, целая коллекция портретов Надсона у нее в классном ящике и в ночном шкафчике в дортуаре.

Рядом с Браун сидит «донна Севилья», или «мнимая испанка». Когда Ольге Галкиной было тринадцать лет, родители взяли девочку в Испанию: отцу Ольги было дано какое-то дипломатическое поручение в русское консульство. Галкины прожили в Севилье всего три дня, но Ольга с тех пор не перестает бредить севильскими башнями, свидетельницами далеких веков, дивной, полной блеска природой, боем быков и испанскими серенадами. Белобрысая, некрасивая, светлоглазая, с маленьким ртом, Ольга скорее похожа на финку, нежели на испанку, и прозвище, данное ей подругами, менее всего ей подходит.

С «мнимой испанкой» соседствует «Хризантема». Это высокая русоволосая девушка с осиной талией, обожающая цветы, преимущественно хризантемы и розы. Она засушивает их в книгах, зарисовывает в альбомы, всегда держит один цветок хризантемы в пюпитре, другой – на ночном столике в дортуаре. Все свои карманные деньги Муся Сокольская тратит на цветы.

Все четверо кивают Нике. Это значит, что записка прилетела от них.

Ника быстро вынимает из кармана носовой платок, прикладывает его к губам и, делая страдальческое лицо, подходит к кафедре.

– Фрейлейн Брунс, меня тошнит… Позвольте мне выйти из класса.

– Spreсhen deutsch![7] – сердито роняет Скифка, строго и подозрительно глядя на шалунью.

Ника Баян с покорным видом невинной жертвы переводит фразу на немецкий язык.

– Gehen sie, aber kommen sie schnell zurück[8], – милостиво разрешает Августа Христиановна.

Ника тенью скользит из класса. У дверей она приостанавливается и, повернувшись спиной к классной даме, делает «умное» лицо по адресу класса. Мимика девушки богата, комический талант Ники известен всему классу. И весь класс, глядя на «умное» Никино лицо, дружно, неудержимо прыскает со смеху.

– Баян! – строго окликает девушку Скифка. – Опять клоунство, шутовство! Здесь не цирк и не балаган!

Ключ стучит по доске кафедры, лицо немки, обычно густо-розового цвета, теперь красно, как пион.

Но Ника ее не слышит. Она уже в коридоре… На лестнице… Быстро пробегает по частым ступенькам и птицей взлетает на третий этаж. Вот и дверь «клуба» – комнаты, имеющей исключительное назначение и отнюдь не похожей на клуб. Единственная лампочка светит тускло. В углу ярко пылает печь. Ника быстро распахивает ее железную дверцу и несколько минут, присев на корточки, смотрит на огонь. Потом вынимает из кармана тонкие ломтики черного хлеба, густо посыпанные солью, и осторожно кладет их на «пороге» печной дверцы.