Александре – любви моей жизни

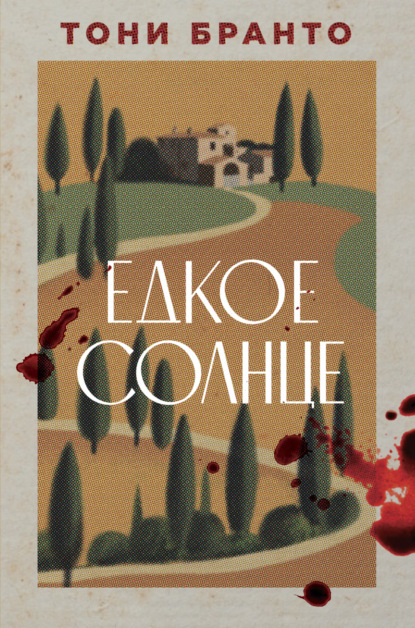

Tony Branto

CAUSTIC SUN

First published in Great Britain in 2023 by Clays

Перевод – А. Полевая

© Бранто Т., 2024

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Часть первая

Глава 1

Пьетро, медвежонок Пьетро… Смогла бы я тебя выдумать, сложить в тот самый прекрасный и торжественный образ, удавшийся двоим смертным и одному богу, если бы тебя не существовало? Или я стала бы грезить совсем о других чертах, совсем не тех, что были даны тебе? Невольно и часто задаю себе этот вопрос.

Иногда думаю, что вообразила бы большие коньячного цвета глаза, но не окунулась бы в их грусть. А ведь именно грусть в них, поняла я много позже, первой привлекла меня. Думаю, что без труда дались бы мне тёмно-каштановые локоны с их непокорностью, дерзостью, но хватило бы моей фантазии на их путаный, разогретый солнцем медовый запах цветов и травы, хлеба, молодости с вином? Кажется, и сам бог уже не смешал бы ингредиенты в нужных пропорциях.

Да, я бы всяко дошла до тела, замышляя его идеально спроектированным, чувствовала бы его силу, знала его тёплую, охристую кожу, догадалась бы, возможно, где прячутся шрамы на этом мягком шёлке, но разве без тебя живого мыслимо, чтобы я представила, как внутри этого тела бьётся сердце в унисон с моим?

Испытать подобное можно только наяву.

Фантазировать – это злое, порабощающее свойство организма! После тебя, Пьетро, я стала чаще сомневаться и благодаря тебе узнала – фантазия о живом человеке бывает губительной для обоих и ещё для всего живого вокруг.

Пьетро, Пьетро… всё-таки, если бы только тебя никогда не существовало…

Я хочу рассказать о двух главных встречах в моей жизни. Первая – встреча со счастьем, тихим, простым и понятным, словом, земным. Но очень редким, как выучила я a posteriori [1]. Вторая встреча – с громким, ошарашивающим, величайшим злом, которого я не могла себе представить.

Я хочу поведать о страсти, что открыла мне бога и дьявола, открыла их во мне. Минуло больше двадцати лет, но мне никогда не забыть этих встреч. Всё живо, как будто случилось только вчера.

Так вот однажды моя мама решительно и бесповоротно поняла, что из меня растёт нечто неясное и непременно пропадёт оно в обществе таких же потерянных. Так она и сказала подруге, а я услышала – нечто неясное в обществе потерянных. Она слишком плохого о себе суждения, думала я и не спорила. В конце концов, я знала, что у отца давно любовница в Милане, что она моложе и красивее мамы, и, скажем прямо, я уже больше понимала, чем догадывалась, что мама сама являлась выходцем из поколения, которое начало ту самую заварушку с дурманящей в юные годы потерянностью. Я была маминым проклятым зеркалом.

Мне сейчас сорок, и я не знаю этой жизни, как хотела бы. А тогда, в шестнадцать, чувствовала себя зрелой и готовой ко всему, что мне предначертано. В окна благоухал олеандр, его пары разносил, как холеру в былые времена, июньский южный ветер, весь город его источал, и даже наши тесные две комнаты на третьем этаже в самом захолустном из районов, казалось, пропахли насквозь. Мы задыхались им и наслаждались, как самой прекрасной чумой. Не знаю, его ли цветов яд или тот, что впрыскивала в мою кровь закипавшая юность, – что-то определённо теперь натравливало меня против всего, что я знала, против любого разумного шага. Теперь меня толкало куда-то в сторону. Хотелось влюбляться, держаться за руки в кино, пить «Мимозу», смотреть на звёзды, и ещё влюбляться, и ещё видеть звёзды, и хотелось, чтобы Гаспар, Филиппо, Джино – да кто угодно – подарил мне первый поцелуй, украв меня вечером с танцев или поздно ночью из тесной квартиры на третьем этаже. Я не ожидала, что мечты порушатся так скоро да с такой унылой обыденностью.

– Сядь.

Я и так сидела. Точнее, лежала и пялилась в телевизор.

– За стол сядь, хочу, чтобы ты точно услышала.

Ну началось. Не то чтобы мама была глухой и немощной. Маме было тридцать четыре, вот в чём дело.

– Послушай. Синьора Нути зовёт тебя к себе на виллу. Лучше соглашайся.

– А в противном случае?

– Мне нужно отлучиться по работе.

Во-первых, синьора Нути была на самом деле синьориной, лет на пятнадцать старше мамы, и звали мы её не иначе, как просто Валентина. Просто Валентина приходилась маме троюродной или четвероюродной кем-то там. В общем, просто Валентина. Во-вторых, вилла принадлежала не ей, а синьору Флавио вместе со множеством акров земли, виноградниками, купальным бассейном и много чем ещё. Валентина присматривала за его угодьями, когда он уезжал, и уезжал он надолго и часто, потому что был слишком богат и потому что не выносил рядом слишком умных женщин.

Валентина давно присматривала за его угодьями, начала ещё до того, как он обзавёлся виллой и всем прочим, и, скорее всего, до того, как он развёлся с матерью своего единственного сына. Синьор Флавио так и не воспылал к Валентине ответным чувством, насколько мне известно, но продолжал по сей день пользоваться её безвозмездными навыками стирать простыни и обметать пыль. Предположу, что Валентина всё ещё ждёт его. В-третьих, работа мамина, по которой она собиралась отлучиться, предательски владела её существом где-то с начала ужина: очередная сигарета в кончиках её пальцев, нервные глаза – под ними пролегли лёгкие тени; наконец, нога, закинутая на ногу, тряслась под столом весь вечер с обидой брошенной женщины.

– Что ты на этот раз ему скажешь? – спросила я.

Как будто я знала, что говорила папе мама в предыдущие вылазки к нему.

– Скажу, что я несчастна.

Нельзя такое говорить мужчинам, даже мне это было понятно, хотя мои губы не знали и сотой части из того, что могли бы выучить к этому времени.

Мама выглядела милой, иногда красивой, и думаю, по-настоящему счастливой она была лишь в неосторожную свою юность. Теперь она переживала, что дочь в её отсутствие может наделать глупостей.

– Надолго?

– Недели на две.

А в прошлый раз обошлось двумя сутками. Всё серьёзно.

– У меня планируется собеседование. Может, получу там работу, – уточнила мама, стараясь выглядеть достойно в моих глазах.

– Конечно, наверняка получишь.

Как глупо пытаться вернуть человека, который находит счастье без твоей помощи. Но я не такая жестокая, чтобы так говорить. Я хуже – только что во мне бесследно исчез всякий интерес к маминым проблемам, и я теперь как высохший кран, не способный дать воды, как ты его ни тряси. Просто наступило лето, время засухи, а мне ещё и шестнадцать. Мама, разумеется, всё это предвидела.

– Только не говори ему, чтобы возвращался ради нас. Мне хорошо и с тобой. Говори про себя, ладно?

– Ладно.

Мама тихо вздохнула. Ведь я только что отняла у неё последний стоящий довод. Оказывается, я ещё хуже.

– Значит, на две недели. Когда хочешь ехать?

– Чем раньше, тем лучше.

Я не стала интересоваться у мамы планами на случай неудачи, мне были по-настоящему безразличны эти её попытки. Я сказала правду – мне хорошо вдвоём с ней. Мы сидели за столом у открытого настежь окна, и временами, когда стихал ветер, в стоячей духоте луна глядела на нас каким-то масленым взглядом, и я решила, что две недели в глуши не решат ровным счётом ничего. Сейчас, вспоминая тот миг, понимаю, что ошибалась в своих умозаключениях с наполеоновским размахом. Я согласилась оставить город и его сети, которые сама себе расставила на три месяца вперёд, в надежде дать маме то единственное, что ей требовалось, и зависящее только от меня – мою разумность.

В конце недели она отвезла меня на вокзал.

– Ты красивая, – соврала я.

Именно в ту секунду мама была какой угодно, только не красивой. Скорее – буржуазно одетая дама едет на похороны.

Она крепко обняла меня и сказала:

– Слушайся синьору.

Затем отцепилась и села в свою машину.

– Мам, прошу, не будь жеманной хоть в дороге. Затяни потуже шарф или сними, чтобы его не намотало на колесо и тебя не катапультировало.

Но даже такой исход казался менее унизительным, чем то, что собиралась натворить моя мама. Она послала мне воздушный поцелуй. Скорее бы всё это кончилось.

Так в чём же смысл существования? С некоторых пор мне нравилось упиваться этим вопросом, потому что однажды я совершила открытие, найдя такой ответ, который меня, бессмысленную, как ни поставь, девицу, устраивал и, к тому же, приятно тревожил. Смысл в том, чтобы получать удовольствие. А вообще, вопросы я не люблю.

За моим окном проносились пейзажи, сначала невзрачные, затем отвратительные, а потом город кончился и потихоньку стали надвигаться горы, и я вдруг поняла, что олеандровый зной почти стёрся из моей памяти. Меня это тронуло. Я представила, каким волнующим будет моё возвращение, когда я смогу заново открыть для себя дурман, утопивший город с его шумной сутолокой и соблазнами, и снова стану мечтать о звёздах, чтобы мне вдруг посреди ночи сделалось прохладно и кто-нибудь рядом наконец-то сообразил, что меня следовало бы поцеловать…

Я поймала на себе прямой взгляд женщины чуть поодаль и ощутила, что сижу с блаженным видом, улыбаясь и ничего не видя вокруг.

Мама, родная, любимая! Ты никогда не требовала от меня быть хорошей, ты просто была рядом и переживала за нашу с тобой жизнь. Смотри, что вышло.

Я бывала на вилле синьора Флавио, когда они с моим отцом водили компанию. Мы жили в гостевом домике, моё окно выходило на склон с оливковой рощей, казавшейся в детстве самым дремучим лесом. В ранний час меня будили, я поёживалась от утреннего холодка, умывалась, отец варил себе и маме кофе, я вгрызалась в апельсин и убегала, терялась в дымке, а отец меня потом находил. Я никогда не скучала с ним, он был лучше всех, мы могли часами болтать вздор и оба считали запахи летних сумерек лучшими на свете. Теперь он в Милане, большом и пыльном городе, который я почему-то никогда не любила, хотя ни разу там не была.

Кончились горы Тосканы, потянулись каскады её холмов. Я вышла из поезда, когда закатное солнце вытягивало косые тени. У залитого розовым светом полустанка ждал автомобиль. Синьора Нути, синьорина, просто Валентина. Как же я по вам не соскучилась!

Она вышла из машины так, словно уже взялась учить меня хорошим манерам: колени вместе, осанка ровная.

– Как вы расцвели, Орнелла!

До чего пошло! Цветёт розмарин в саду, а я взрослею. Думаю, Валентина бы не обрадовалась, заговори я про её увядание.

– Рада вас видеть!

Что-то я целый день вру. А главное – не чувствую за собой вины. Вероятно, во мне укреплялись черты юности, к которым относилось и пренебрежение к условностям.

– Хотите за руль?

– Лучше вы, спасибо.

Я отказалась, потому что не готова была получать оценки за вождение в первый же вечер.

– Вам что-нибудь нужно? Газеты, журналы? Сигареты? – последнее слово она подчёркнуто отделила.

Я покачала головой и улыбнулась. Валентина ответила тёплым взглядом.

– Вот и славно. Я не переношу дыма.

В тот момент я почему-то для себя решила, что непременно должна на этой неделе закурить.

Валентина везла нас пьяными лентами тосканских шоссе, мы временами взлетали и падали, словно чествовали вместе с Тосканой её буколические благолепия. Взлетать и биться головой мне нравилось больше, чем отвечать на бессмысленные вопросы об учёбе, книгах, новых галереях и фасонах. Где ж ты раньше была, если всё это тебя так интересует?

Сколько себя помню, лицо этой изящной привлекательной женщины всегда выглядело каким-то усталым, и всякий раз удивляло, до чего шла её красоте такая особенность. В последнюю нашу встречу Валентине было около сорока, и она так гордо носила это своё лицо, с таким благородным равнодушием, что у меня даже возникали попытки ей подражать. Впрочем, то дела минувших дней, а сейчас отчего-то стало более определённым чувство, что Валентине на самом деле всю жизнь плохо от столь заметной печати и что, вероятно, это как-то сыграло роль в её незамужнем прошлом и настоящем. Теперь ей было сорок девять, а мне – шестнадцать, а лето на улице вообще только зарождалось. Почему-то мне стало жалко Валентину. Выдохся тот её шарм, на лице выразилась в чистом виде усталость, и теперь она со старанием завистливой подруги подкидывала Валентине годков.

Мы вкатили во владения синьора Флавио в стылых сумерках. Со стороны казалось, что вся долина принадлежала ему. Возможно, так оно и было. Тут ничего не поменялось. За воротами встречала аллея кипарисов, их силуэты были прекрасны, прекрасными были и рощи, и виноградники, сейчас они все притаились, чтобы утром постараться восхитить старую знакомую. Узнают ли они меня? Узнаю ли я их? Может, при свете дня я пойму, что поменялось не только лицо Валентины? Хотя вряд ли что-то удивило бы сильнее.

На меня нахлынули сантименты об отце и прошлом при виде гостевого домика, я, покрывшись мурашками, словно приросла к месту. И почему только мы прекратили поездки сюда? Прямо надо мной выплёскивалась бугенвиллея с балкона, что примыкал к спальне родителей, занимавшей почти весь второй этаж. Сейчас там, конечно, проживает синьорина Валентина в безмятежном покое, а возможно, с какой-то тайной страстью в душе. Кто её знает?

Меня ждала моя старая комната на первом этаже, совсем небольшая и чистая, с холодным круглый год каменным полом. Я скинула обувь и как будто вошла в старую жизнь, которую мне посчастливилось прожить когда-то давно. Она с умилением встретила и приняла меня. У кровати по-прежнему недоставало одного набалдашника, ставни отворялись и поныне упрямо, но, в конце концов, я отвоевала себе приток ночного воздуха. Роща под моим окном тихо спала, мне не терпелось последовать её примеру, и я бросила на кровать самоё себя. Мои простыни благоухали вербеной. Какое чудо! Я ощутила себя столетней старухой, у которой украли молодость, потом нашла себя юной и скучающей девицей и порадовалась за себя, потом я с тоской задумалась, что буду делать тут ещё целых две недели, и, наверное, я потом уснула. А наутро к нам явился Нино.

Глава 2

Я разглядывала Нино за завтраком и пришла к заключению, что Нино вполне мог встать в один ряд с Гаспаром, Филиппо и Джино и, в сущности, кем угодно. У него была внешность типичного чада буржуазии – выхоленный гладко выбритый тонкий юноша. Но вот характером был сдержан, даже немного раним. Его деньги, дом и дорогая одежда меня не впечатляли, как не впечатляли меня деньги вообще – не помню, чтобы они у нас водились, хотя в одежде у Нино чувствовался вкус, а ещё у него были гармоничные губы и успевшие выгореть волосы. Из его распахнутого воротника глядело на меня распятие – я глядела на него. Нино это заметил. Мы сидели на террасе под жарким солнцем, пили кофе, рядом вздымалась зелёная волна виноградников.

– Между прочим, – сказал Нино, – распятие Иисуса изготовили из кипариса.

Вот почему нам с ним и его кругом никогда ни за что не найти общего языка! Они всегда знают то, что я знать не хотела.

– И как ты намерен использовать эту информацию? – спросила я, чтобы сказать хоть что-то.

– Никак. Мне просто кажется, что знать об этом приятно.

Тогда-то я и поняла, что у нас разные представления о приятном.

– Ты не носишь крест? – спросил Нино.

– Нельзя крестить шлюху. Это её только оскорбит, – сказала я.

Бедняжка Нино был несколько огорошен, явно не улавливая, всерьёз ли я или у меня такой юмор. Голос Валентины застал меня врасплох.

– Но, дорогая Орнелла, ведь вас же крестили.

Я вжалась в кресло. Валентина пожаловала на террасу, закончив мыть за нами тарелки. Она присела рядом.

– Должно быть, вы забыли. Церковь Святого Антонио. Вы были совсем малюткой.

Всё я прекрасно помнила. Меня же неспроста отправили сюда на хранение к крёстной матери. Но то, как она позволила себе двусмысленность в выражениях, меня тронуло. Вероятно, она вовсе не из моралисток, какой я её воспринимала раньше, хотя в ней по-прежнему чувствовалась какая-то неподкупность, чистота.

– Что касается вашего утверждения, – сказала она, – то церковь рада всем. Особенно – потерявшимся юным девушкам, цитирующим подслушанные где-то разговоры.

Нино её слова рассмешили, меня – укололи. Хотя в них заключалась сплошная правда – я повторяла чьи-то мысли, показавшиеся мне небанальными и взрослыми. В то время за мной водился грешок запоминать и воспроизводить пикантное, а значит – светское.

Я наблюдала тонкий профиль Валентины, и гордый неподвижный взгляд её, обращённый вдаль, заключал в себе столько спокойствия, что я загорелась желанием устроить ураган.

– Вы когда-нибудь были шлюхой? – спросила я как можно непринуждённее.

Но ничего там даже не шелохнулось.

– Нет, серьёзно, вы бывали шлюхой? Ваше сердце же не всегда принадлежало Мадонне?

Она тихо улыбнулась самой снисходительной из всех улыбок на свете.

– От этих разговоров вы не становитесь образованнее.

Я не унималась:

– А что тут такого? До моего рождения мама практиковала промискуитет, и то время было самым счастливым в её жизни. А сейчас-то на неё без слёз и не взглянешь. Вот и что плохого в том, чтобы быть счастливым?

– Сменим тему. Нино, вы надолго сюда? – Валентина теперь полностью от меня отвернулась.

– Да я, собственно, проездом, – ответил Нино. – Так, решил заехать, посмотреть, что да как.

– Вы довольны?

– Ну разумеется.

Валентину, владычицу щёток и мётел, другой ответ не устроил бы.

– А синьор Флавио намеревается посетить наши края?

– Отец сейчас в Риме. Может, к концу месяца заглянет.

Я встала и отчалила, и Валентина даже не бросила мне в спину осуждающего взгляда. Сидите, воркуйте, буржуазные вы мои.

Да она же ничего обо мне не знает! А о юности она вообще слыхала? И о том, что у юности должен быть размах? Общение, развлечения, прикосновения, какие хочешь и с кем хочешь, словом, все атрибуты свободной жизни. Мне шестнадцать, разве в этом я виновата? И то, что я внезапно хочу всего этого и прямо сейчас, в этом нет моей вины, этими желаниями полон и разогрет до предела воздух.

Кажется, что юность – возраст богов. Так и есть. Мы божества, против нас пытается сражаться человечество, но у смертных нет того, что есть у нас, – победоносная юность. А чем второсортна аморальность? У неё столько же прав, как у одной из двух вишен на ветке – червь сам выберет, которая вкуснее. Природа не делает ошибок, и человек от червя в этом смысле не отличается. В конце концов, в чьей-то зависти и неустроенности я точно неповинна.

Упиваясь высокомерием этой мысли, я ощущала себя безгранично правой в вопросе морали, хотя что я знала. Важным для меня был комфорт, который я находила в своей непоколебимой правоте, который мне нравилось находить каждый раз, когда мысли возвращали меня к маминой теперешней ничтожности. Ведь она начинала, в общем, как я. Но я-то понимала, что никуда не пропаду и буду правой, покуда буду верна себе и не впаду в состояние зависимости подобно маминому.

Всё это я тасовала-перебрасывала в голове, пока странствовала, заново исследуя рощи, склоны и тропы, как и прежде, проделывала это босой, и знакомый трепет подсказывал, что ничего здесь не изменилось. Весь пейзаж оставался таким же безмятежным, каким он был на моём последнем с ним свидании, но отчего-то я уже не получала от этого зрелища восторженного удовлетворения. Кажется, я нашла истину: круто поменялись мои интересы в жизни, и не осталось сил и соков в моих чувствах к обломкам того корабля, что вынес меня сюда, имя которому – детство.

Я встретила бук, стоящий одиноко над всей долиной, прислонила голову к его основанию и вытянулась, взору предстали листья, они были очень высоко, их ничто не тревожило, как и меня в тот миг. Я долго их разглядывала, переводила взгляд на небо, синее и высокое, потом обратно на густую зелень и незаметно для себя задремала. Пожалуй, я всё ещё была способна ощущать некоторую прелесть, мир, что дарила природа.

Вернулась я к полудню. Машины Нино не было, и, решив, что могу пользоваться бассейном, я облачилась в купальник и нырнула в нагретую воду. Уже потом заметила, как поодаль в стороне Валентина рисует маслом. На ней была шляпа с полями каких-то комедийных размеров, точно из глупого водевиля, там бы вся труппа уместилась, желая скрыться в теньке. Но таилась под этими соломенными кольцами Сатурна только одна тихая Венера.

Красота сорокадевятилетней женщины, с моей точки зрения, интереснее, чем, скажем, моя. В ней меньше банальности, и она более хрупка, хоть не столь незыблема уже. Но навряд ли со мной согласится даже сама Валентина, которой приходится прятать себя от солнца в длинные балахоны. Вообще теперь не представляю, что буду делать тут с ней ещё две недели, ведь, скорее всего, мы так ни в чём и не сойдёмся мнениями. Даже эта её картина. Из всего разнообразия деталей вокруг Валентина выбрала самое очевидное – пейзаж. Правильный, обязательный пейзаж – словом, квинтэссенцию самого примитивного, – чьи края и пропорции соблюдены, как ни поверни холст. Впрочем, чего ещё ждать от женщины, всю жизнь тонущей в омуте пошлых фраз вроде «как вы расцвели» или «вы не становитесь образованнее». Между нами – бездонная пропасть, дорогая синьора-синьорина.

И всё-таки – лето. Уносившее в знойные свои выси противную мелочь из моей головы. Лето, пахнувшее не свежестью, а нагретой землёй, оливками, цветами и тёплым хлебом. Стоял ослепительный день, вода была нежной и ласковой, такими же казались мне мои мысли, их было немного, все – о чём-то приятном. Наплескавшись, я растянулась на горячих плитах, кожа на спине и ногах поначалу обожглась, и мне понравилось это ощущение, тело очень быстро привыкло к раскалённой поверхности, я закрыла глаза. Я скучала, но не так уж сильно.

За обедом Валентина мне призналась:

– Я очень ждала нашей встречи с вами.

Я подняла на неё глаза, но, разумеется, меня нисколько не тянуло вернуть ей комплимент. Думаю, взгляда моего было достаточно. С её стороны было разумно дать мне поостыть после утренней беседы и не лезть до сих пор.

– Давайте сразу уясним правила хорошего тона. Прежде всего, мы не будем обсуждать с вами личные дела вашей мамы или вашего папы.

И тут я засомневалась – а может, это Валентине требовалось полдня, чтобы вернуть себе этот менторский размеренный тон? Может, вплоть до обеда там, под шляпой, сыпался такой фейерверк из глаз, что только чудотворные руки Девы Марии и уберегли поля из соломы от возгорания? Представить бы это, а лучше – увидеть.

– И мы, конечно, не станем говорить друг другу пошлостей, а в присутствии мужчины даже не будем о них помышлять.

Меня нисколько не убедило это «мы», которое как бы снисходительно нивелировало нас на будущие две недели.

– Что же тогда мы будем делать? – спросила я, не скрывая насмешки, понимая, что если сейчас позволю руководить собственными мыслями, то бессознательно превращусь в тесто.

– Запомните: женщина никогда не должна бездельничать.

А после этой фразы у меня резко пропал аппетит. Конечно, если вдуматься, моя раздражённость была несоразмерна причине, которая её вызвала; всё дело в лете – я не могла перестать о нём думать. У меня было столько дел.

Я попыталась сделать наш разговор хотя бы интересным:

– Вы хотите сказать, крёстная, что мы созданы исключительно для услужения мужчинам?

– Подобное предположение говорит лишь о том, что у вас на уме, – сухо заметила Валентина. – И ещё о вашей ограниченности. Вы должны уже сейчас работать над собой, должны развиваться не переставая, если желаете оставаться самодостаточным и цельным человеком, не зависящим ни от каких обстоятельств на протяжении всей жизни.

Вот куда её несло. Она – мужененавистница. Это ещё хуже, решила я. Валентина великодушно готовила меня к тому, что в сорок девять лет я могу остаться одна. Но до чего хорошо, что она не моя мать! У неё не было и не могло быть на меня серьёзного влияния, и она это понимала не меньше. На сердце приятно отлегло.

– Но мне не хочется быть цельной, – улыбнулась я. – Хочу быть глупой и безрассудной.

– Вы такая и есть, – сказала она, – и ваше стремление быть таковой здесь ни при чём. Тут у вас полная конгруэнтность [2].

Гадина! Дрянь! Я непременно закурю сегодня же! Буду дышать в её загорелое величественное лицо, в её, как сейчас, потемневшие от укоризны глаза, знающие словечки типа «конгруэнтности». И всё равно чувствовать, как отравляют меня разъедающие и гнетущие эмоции…

Я так и не удосужилась придумать что-то в ответ. Валентине, казалось, от этого было ни жарко ни холодно. У неё была цель – посадить семена.

– Я бы хотела поделиться с вами кое-каким опытом. Безусловно, мы не потянем всего за столь короткий срок. Поэтому предлагаю вам на выбор несколько занятий. Садоводство. Шитьё. Рисование. Молитвы. Девушкам вашего возраста следует развивать воображение в правильном направлении.

Мне вспомнился её пейзаж.

– Не люблю примитив, – ровно ответила я.

И Валентина без труда распознала укол в свою сторону. Я дала оценку её сорока девяти годам, сказала одной фразой всё, что о ней думала, дала понять, что думать вообще о ней не хотела. Она же по виду нисколько не оскорбилась – наоборот, скорее, утвердилась во мнении, что перед ней совсем ещё незрелое аморфное существо.

И всё-таки что-то заставило меня подчиниться, какое-то смутное чувство, жалящее очень тонкой иглой. Я не могу подобрать ему имени. Не смятение, не тревога – в них нет той остроты. Пожалуй, это больше напоминало по своей глубине страх, предвестник страха, и даже не страха, а лишь сотой его части, что, в конце концов, глупо, ведь у меня не было причин бояться своей крёстной – видимых, по крайней мере; здесь, вероятнее, подействовала некая монументальность её персоны, как бы громко это ни звучало.

Я ещё не раз обращусь к громким словам, без них не сложить представления о том, кто такая Валентина.

Как бы то ни было, в те дни я ошибалась по любому поводу. И насчёт крёстной в том числе.