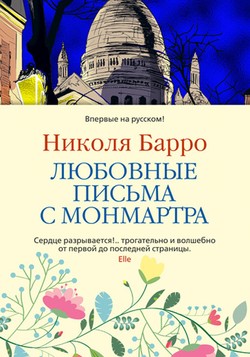

© И. П. Стреблова, перевод, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020

Издательство Иностранка®

Моей матушке,

которая показала мне могилу Генриха Гейне

и многое другое, чего я никогда не забуду.

Спасибо за все

Милая,

Ах, приди,

Чтобы со мною быть,

Как в те майские дни.

Пролог

На знаменитом холме Монмартр в центре Парижа, где на площади Тертр вокруг уличных художников, выставляющих свои сомнительного достоинства творения, толпятся туристы, где весной по оживленным улочкам гуляют, взявшись за руки, влюбленные, а устав, присаживаются на ступеньках базилики Сакре-Кёр отдохнуть и полюбоваться раскинувшимся перед ними городом, пока он, розовея в последних лучах заката, не погрузится в ночную тьму, – так вот, на этом холме есть еще и свое кладбище. Это кладбище очень старинное, с многочисленными дорожками и широкими тенистыми аллеями, укрытыми развесистыми кленами и липами, и у каждой дорожки, как у настоящих городских улиц, имеется свое название и нумерация. В этом маленьком городке очень тихо. Среди тех, кто здесь похоронен, есть и знаменитости, а есть и совсем неизвестные. Есть могилы с великолепными надгробиями и статуями ангелов, облаченных в длинные каменные одеяния, они стоят, простирая руки и устремив взор к небесам.

На кладбище входит темноволосый мужчина. Он ведет за ручку маленького мальчика и останавливается у ничем не знаменитой могилы. Тот, кто в ней похоронен, ничем не прославился. Это не писатель, не музыкант или художник. И даже не дама с камелиями. Просто человек, которого очень любили.

Однако ангел на бронзовой плите, помещенной на мраморный постамент, – один из самых красивых на кладбище. Женская фигурка, обернувшаяся назад с серьезным, может быть, даже философским выражением на лице; длинные волосы взвились, точно подхваченные дующим в спину ветром. Мужчина неподвижно стоит перед ангелом, в то время как дитя резво бегает среди могил, пустившись вдогонку за парой ярких крылышек.

– Смотри, папа! – крикнул ребенок. – Бабочка! Ну до чего же красивая, правда?

Мужчина едва заметно кивает. Красоты для него больше не существует на свете, а в чудеса он давным-давно перестал верить. Откуда же ему догадаться, что вот здесь – именно здесь – произойдет нечто такое, что поневоле поверишь в чудо. В настоящий момент он еще считает себя самым несчастным человеком на свете.

На кладбище Монмартра он познакомился со своей женой. Пять лет назад, у могилы Генриха Гейне. Был светлый майский день, и он был началом истории, которая недавно безвозвратно закончилась.

Мужчина бросил последний взгляд на родные черты бронзового ангела. Он тайно пишет письма. Но скоро произойдет то, что окажется для него таким же нежданным, каким часто бывает счастье или любовь. А между тем счастье и любовь всегда рядом и никуда не исчезли. Ему, писателю, следовало бы это знать.

Мужчину зовут Жюльен Азуле.

И Жюльен Азуле – это я сам.

Глава 1

Мир без тебя

Только я сел за стол, чтобы наконец-то выполнить данное обещание и написать письмо Элен, как вдруг в дверь позвонили. Я решил не отзываться, неторопливо отвинтил колпачок вечной ручки и положил перед собой лист белой бумаги. Написал: «Дорогая Элен» – и с каким-то чувством беспомощности застыл над строчкой из двух слов, которые смотрели на меня так же потерянно, как я ощущал себя все последние недели и месяцы.

Что прикажете написать человеку, которого ты любил больше всех на свете и которого по воле рока больше нет? Еще тогда у меня было предчувствие, что я совершаю безумный поступок, давая ей это обещание. Но Элен настояла. А если уж моя жена что-то взяла себе в голову, ее было не переспорить. В конце концов, она всегда умела настоять на своем. Элен была таким волевым человеком. Только в споре со смертью ей пришлось уступить. У смерти воля оказалась еще сильнее.

Звонок повторился. Но я уже унесся в мыслях далеко отсюда.

Я горько усмехнулся. Передо мной, как наяву, возникло ее осунувшееся лицо с зелеными глазами, которые день ото дня становились как будто все больше и больше.

– Я хочу, чтобы ты после моей смерти написал мне тридцать три письма, – сказала она, устремив на меня настойчивый взгляд. – По одному письму за каждый прожитый мною год. Обещай мне это, Жюльен!

– И для чего это, по-твоему, нужно? – возразил я. – Тебя это все равно не оживит.

В то время я не помнил себя от страха и горя. Я день и ночь сидел у кровати Элен, сжимал ее руку в своей, не в силах представить свою жизнь без нее.

– Зачем мне писать письма, зная, что никогда не дождусь ответа? Это же не имеет никакого смысла, – повторял я тихо.

Она сделала вид, что не слышит моего возражения:

– Просто пиши мне. Пиши, что делается в мире без меня. Пиши о себе и об Артюре. – Она улыбнулась, и у меня к глазам подступили слезы. – В этом будет смысл, поверь мне. И я уверена, что в конце концов ты получишь ответ. А я, где бы там ни оказалась, прочту твои письма и уж как-нибудь буду за вами приглядывать.

Я помотал головой и произнес сквозь рыдания:

– Я не смогу, Элен, меня просто на это не хватит!

Сказав так, я, конечно, имел в виду не только эти тридцать три письма, а все вместе. Как я буду жить без нее! Без Элен!

Она ласково взглянула на меня, и жалость, которую я увидел в ее глазах, чуть не разорвала мне сердце.

– Бедный мой муженек, – сказала она, ободряюще пожимая мне руку, и я почувствовал, какого усилия ей стоило это движение. – Крепись, тебе придется быть сильным. Теперь на тебя ляжет вся забота об Артюре. Ты так ему нужен. – А затем повторила то, что уже не раз говорила с тех пор, как на нас обрушился грозный диагноз (вероятно, в отличие от меня, эти мысли ее успокаивали):

– Мы ведь все когда-нибудь умрем, Жюльен. Это совершенно нормально, так уж все устроено на свете. Что поделаешь, если мой черед наступил несколько раньше. Если честно сказать, меня это не особенно радует, но так уж случилось. – Она бессильно пожала плечами. – А сейчас поцелуй меня!

Я отвел с ее лба медно-рыжую прядь и нежно поцеловал в губы. В последние месяцы своей жизни, неожиданно оказавшейся такой короткой, она сделалась такой хрупкой, что, бережно обнимая ее, я испытывал страх, как бы чего не повредить, хотя на самом деле все в ней уже было разрушено, и только ее дух оставался несломленным – духом она была сильнее меня.

– Обещай мне это, – повторила она, и я увидел, как что-то блеснуло в ее глазах. – Держу пари, что, когда ты напишешь последнее письмо, твоя жизнь уже повернется к лучшему.

– Боюсь, ты проиграешь это пари.

– А я верю, что нет, не проиграю. – По ее лицу пробежала вещая улыбка, веки затрепетали. – И тогда ты принесешь мне огромный букет роз – самый большой из всех, какие найдутся на кладбище – чтоб ему пусто было!

Такой вот была Элен. Даже в самые ужасные минуты она была способна заставить меня улыбнуться. Одновременно плача и смеясь, я взял ее протянутую исхудалую руку и дал слово исполнить просьбу.

Слово писателя. В конце концов, она же не говорила, когда именно я должен написать ей эти письма. И вот наступил октябрь, его сменил ноябрь, а там и декабрь. Грустные месяцы проходили один за другим, сменялись времена года, а для меня все они были одинаковыми. Солнце скатилось с небосвода, и я остался жить в кромешно-черной яме, где исчезли все слова. Наступил март, а я все еще не написал ни одного письма. Ни единого.

Не то чтобы я не пытался. Я хотел исполнить обещание, последнюю волю Элен. Корзина для бумаг у меня была доверху набита скомканными листами с незаконченными предложениями. Например, такими:

Моя горячо любимая Элен, с тех пор как тебя нет со мной, я не нахожу…

Дорогая, я так устал от всех этих мучений, что часто спрашиваю себя, стоит ли жить для того…

Любимая, вчера я нашел стеклянный снежный шар из Венеции. Он лежал в твоей тумбочке, в самой глубине ящика, и я невольно вспомнил, как мы с тобой…

Любимый мой человек, самый лучший на свете! Я тоскую по тебе каждый день, каждый час, каждую минуту, знаешь ли ты…

Дорогая Элен! Вчера Артюр сказал, что ему плохо с таким грустным папой, а у тебя ведь там, где живут ангелы, все хорошо…

Элен! Mayday! Mayday![1] Это крик погибающего. Вернись ко мне! Я больше не могу.

Ангел мой! Сегодня я видел тебя во сне и, проснувшись утром, очень удивился, что тебя рядом нет…

Любимая моя, ненаглядная! Не подумай, пожалуйста, что я забыл про свое обещание, но я…

Но ничего, кроме этого бессвязного лепета, я так и не сумел изложить на бумаге. Я сидел настолько подавленный навалившимся на меня горем, что не находил нужных слов. За все это время я вообще ничего не написал – для писателя в этом нет ничего хорошего, – не по этой ли причине входной звонок заливается как на пожар?

Вздохнув, я снова положил ручку на стол, встал и подошел к окну. Внизу, на улице Жакоб, стоял элегантный, невысокого роста мужчина в темно-синем дождевике, явно решивший не отнимать пальца от кнопки и звонить до победного. Этого я давно опасался.

Мужчина задрал голову к сырым весенним небесам, по которым неслись подгоняемые ветром облака. Я отпрянул от окна.

Это был Жан-Пьер Фавр, мой издатель.

Сколько себя помню, меня всегда притягивал мир изящной словесности. Сначала я работал журналистом, затем писал сценарии. А затем наконец опубликовал свой первый роман. Комедийную романтическую историю, которая, по-видимому, чем-то зацепила читателей и нежданно-негаданно вдруг оказалась бестселлером. Париж называют городом любви, однако издатели в поисках нового материала не всегда обращают внимание на эту тему. Мне тогда приходил отказ за отказом, а то и вовсе я не получал никакого ответа, но однажды ко мне обратилось маленькое издательство, офис которого был расположен на улице Сены. Жан-Пьер Фавр, директор издательства «Гарамон», пока его коллеги искали литературные шедевры высокоинтеллектуального направления, заинтересовался моей книжицей, полной неожиданных трагикомичных поворотов, отдающей дань романтизму.

– Мне уже шестьдесят три года, и с возрастом меня все сложнее рассмешить, – сказал Жан-Пьер Фавр при нашей первой встрече в «Café de Flore». – А ваша книга, месье Азуле, заставила меня рассмеяться, и это что-то значит в сравнении с большинством нынешних книг. Чем старше мы становимся, тем реже смеемся, можете мне поверить.

С невольным вздохом он откинулся на спинку кожаного диванчика возле окна в зале второго этажа, где для нас нашелся свободный столик. Он развел руками, изобразив комическое отчаяние, и продолжил:

– И вот я спрашиваю себя: куда только подевались все писатели, которые умели писать настоящие комедии с душой и фантазией? Нет, все, видите ли, сговорились описывать настроения безнадежности, гибели, сочинять великие драмы. Все драма, драма и драма! – Он несколько раз хлопнул себя по лбу, обрамленному аккуратно причесанными, уже редеющими сединами. – Депрессивные настроения обитателей больших городов, няньки-убийцы, ужас, внушаемый «Аль-Каидой», и тому подобное. – Он смахнул со стола несколько крошек. – Все это имеет право на существование, и все же… – Наклонившись ко мне через стол, он пристально посмотрел на меня своими светлыми глазами. – Но вот что я вам скажу, молодой человек. Написать хорошую комедию на самом деле гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд. Насочинять что-нибудь такое, где нет нагромождения банальностей, и оставить у читателей ощущение, что жить на свете все-таки стоит, – вот в чем заключается настоящее искусство! По крайней мере, я сам уже слишком стар для таких историй, после которых самое лучшее – это отправиться на ближайшую высотку и кинуться с нее вниз головой.

Торопливым движением он разорвал пакетик с сахаром, высыпал его в свой свежевыжатый апельсиновый сок и нетерпеливо размешал содержимое бокала.

– Или, к примеру, кино! Возьмем кино!

Он выдержал театральную паузу, а я с нетерпением ждал, что будет дальше. Как я успел убедиться, этот человек блестяще владел искусством риторики.

– Сплошная «Tristesse» и дурацкие амбиции: главное, к чему сейчас каждый стремится, – это представить себя уникальной личностью. А мне-то, понимаете ли, хочется посмеяться. Мне хочется чего-то такого, что затронуло бы мое сердце. – Он приложил ладонь к видневшемуся из-под пиджака небесно-голубому жилету и сделал большой глоток из бокала с соком; внезапно его лицо расплылось в мальчишеской улыбке. – Вы видели тот японский фильм про мясника, который влюбился в своего поросенка, где они под конец совершают вместе самоубийство путем харакири? Я о том, что ведь надо же было такое выдумать! – Он покачал головой. – Люди посходили с ума. Я с тоской вспоминаю таких деятелей кино, как Билли Уайлдер[2] и Питер Богданович[3]. – Чтобы подчеркнуть сказанное, он несколько раз прищелкнул языком. – Остается только надеяться, что Вуди Аллен еще некоторое время продержится. «Полночь в Париже» у него был замечательный фильм, не так ли? Это же зачаровывало зрителя, развлекало, давая пищу для ума, заставляло улыбнуться. Мы с женой выходили после сеанса окрыленные!

Я согласно кивнул, хотя фильма этого не видел.

– Поверьте мне, месье Азуле, жизнь и без того штука невеселая, а потому нам нужно побольше таких книг вроде вашего романа, – закончил он свою пламенную речь и протянул мне для подписи свою фирменную ручку «Монблан». – Я верю в вас.

С тех пор прошло уже шесть лет. Мой роман стал бестселлером, а издательство «Гарамон» подписало со мной договор на три следующих романа, что обеспечило мне надежную финансовую базу на три года вперед, я получил возможность целиком посвятить себя писательству. Я познакомился с рыжеволосой Элен, которая любила стихи Генриха Гейне и, стоя под душем, распевала песни Саша́ Дистеля[4]. Она стала учительницей, забеременела, вышла за меня замуж, у нас родился ребенок – мальчик, которому, как любила подчеркивать Элен, повезло унаследовать мои темно-русые волосы, а не ее рыжие патлы.

Жизнь была светла, как солнечный летний день, и нас во всем, казалось бы, сопровождала удача.

Пока вдруг не обрушилась беда.

– Кровь откуда не следует, – сказала однажды утром Элен, выйдя из ванной. – Ну ничего! Авось ничего серьезного.

Но оказалось, что все как раз серьезно. Да так серьезно, что хуже не бывает. До сих пор я зарабатывал тем, что писал пользующиеся популярностью веселые романтические истории. А тут вдруг мой лексикон пополнился такими пугающими словами, как «колоректальная карцинома», «опухолевые маркеры», «цисплатин», «метастазы», «капельница морфия», «хоспис».

Тут я сполна узнал, что жизнь – это не веселое развлечение, хотя Элен и держалась молодцом, а прогнозы поначалу звучали очень оптимистично. Год спустя болезнь, казалось, окончательно отступила. Было лето, мы поехали с Артюром на море, в Бретань. К жизни мы теперь относились как к бесценному дару. Мы ведь чудом спаслись.

И тут Элен начала жаловаться на боли в спине.

– Я понемногу превращаюсь в старушку, – шутила она, кутаясь на пляже в яркое парео.

В это время метастазы разошлись у нее уже по всему телу, впились в него своими клешнями, и изгнать их было невозможно никакими силами. К середине октября все было кончено. Метастазы распались, а вместе с ними и Элен, моя жизнерадостная жена, веселая хохотунья, всегда такая оптимистка, а с ней умерли все наши общие мечты.

Я остался один с маленьким сыном на руках и с тяжким грузом на душе, с невыполненным обещанием и тающим на глазах банковским счетом. Был уже март, а я уже год как не написал ни строчки, и сейчас у меня под дверью стоял мой издатель, преисполненный желания узнать, каковы мои дальнейшие планы.

Он прекратил звонить.

Месье Фавр был благородный человек. Все это время он проявлял большое понимание. До сих пор он ни разу не попытался нажать на меня. Он терпеливо ждал, давая мне время оправиться от пережитого, прийти в себя и, как говорится, взять себя в руки. Он ни словом не упомянул о романе, выпуск которого был запланирован к началу осеннего сезона, а затем, ни словом не упрекнув, отодвинут на весенний квартал.

И только две недели назад он впервые попытался связаться со мной. Как видно, поблажки закончились, да и сколько можно со мной носиться! Сначала осторожные вопросы по автоответчику, который у меня работал круглосуточно. Сочувственное письмо с вопросом в конце. Его номер то и дело высвечивался у меня в телефоне.

Я же отвечал гробовым молчанием, потому что и вправду был ни жив ни мертв. Творческая жилка во мне умерла. Ирония обратилась в цинизм. Я жил как во сне и не желал ни с кем общаться. Да и что я мог бы ему сказать? Что никогда больше не смогу написать ничего стоящего? Что утратил дар слова? Глубоко несчастный человек, подписавший долгосрочный договор на создание веселых романов, – ирония судьбы, да и только!

И кто же это придумал сыграть со мной такую злую шутку, чтобы окончательно меня погубить!

– Драма, драма, драма, – пробормотал я с горькой улыбкой и снова выглянул в окно.

Месье Фавр куда-то исчез, и я облегченно вздохнул. Очевидно, он понял, что бесполезно пытаться.

Я закурил сигарету и посмотрел на часы. Еще три часа, и надо будет идти в детский сад за Артюром. Только ради Артюра я еще как-то существовал. Ради него я вставал, одевался, шел в супермаркет за едой. Разговаривал.

Малыш настойчиво меня теребил. Настойчивость он унаследовал от матери. Он тянул меня ручонками в свою комнату, чтобы показать мне, какую пирамиду он собрал из конструктора лего, ночью приползал ко мне в кровать и доверчиво прижимался всем тельцем, втягивал меня в разговоры, задавал тысячи вопросов, строил планы: «Я хочу в зоопарк посмотреть на жирафов», или «Ой, папа, какой ты колючий!», или «Ты обещал, что почитаешь мне вслух», или «А мама теперь легче воздуха?»

Я погасил сигарету и снова вернулся за письменный стол. Я слишком много курю. Слишком много пью. И питаюсь желудочными таблетками. Я вытащил из пачки новую сигарету, с обертки на меня смотрел отвратительный снимок легкого курильщика. Подумаешь! Когда-нибудь и мне придет конец, но прежде я, по крайней мере, напишу это письмо – первое из тридцати трех обещанных, которые казались мне такими же лишними, как зоб на шее. Письма к умершей женщине. Я провел руками по волосам. «Ах, Элен, почему? Почему?» – пробормотал я, уставясь на фотографию в рамочке, стоявшую на кожаном покрытии письменного стола.

Динь-дон – раздался квартирный звонок, я вздрогнул от неожиданности. С перепуга дернул цепочку старомодной зеленой настольной лампы и погасил включенный еще ранним утром, а сейчас бесполезный электрический свет. Кто бы это еще мог быть? Через секунду кто-то заколотил в дверь кулаком:

– Азуле! Азуле! Откройте! Я знаю, что вы дома.

Ну да, я сидел дома в моем добровольном заточении на четвертом этаже. Мне вдруг вспомнилось, как несколько лет назад мы с Элен впервые зашли сюда в сопровождении маклерши и очутились среди голых стен старинной квартиры. Из полученного гонорара мы смогли заплатить тогда первый взнос. Маклерша говорила, что о такой квартире можно только мечтать: солнечная, расположенная на тихой улице в двух шагах от бульвара Сен-Жермен. «Однако без лифта, – заметила ей Элен. – И когда постареем, нам придется изрядно попыхтеть, карабкаясь вверх по лестнице». Мы все посмеялись: старость казалась тогда еще так далеко.

Даже странно, о чем только иногда не задумывается человек, а в действительности все оказывается не так, как ты предполагал.

Значит, Жан-Пьеру Фавру каким-то образом все же удалось проникнуть внутрь дома и с легкостью преодолеть все лестничные пролеты.

Вероятно, позвонил в какую-нибудь из соседских квартир. Только бы не к Катрин Баллан, у которой на всякий случай хранился запасной ключ от нашей квартиры. Катрин была любимой подругой моей жены. Она жила в квартире под нами, одна с кошкой Зази, и старалась помочь мне, как могла. За пять дней до смерти Элен она все еще верила, что та поправится. Иногда Катрин присматривала за Артюром, и они часами играли в карточную игру под названием «Уно», хотя в чем ее смысл, я так и не разобрался. Катрин была безмерно добра, но и сама слишком сильно горевала по Элен, чтобы утешить меня в моей утрате. И хуже того: иногда ее вздохи «Ах, Жюльен!» и печально-выразительный, как у Жюли Дельпи, взгляд доводили меня до того, что я просто не мог уже этого вынести.

Не хватало только, чтобы я расплакался ей в жилетку, нет уж, благодарю покорно!

– Азуле, Азуле! Перестаньте же, наконец, ребячиться! Я только что видел вас в окне. Откройте дверь! Это я, Жан-Пьер Фавр, ваш издатель. Вы еще помните? Сколько можно держать меня тут на лестнице! Я только хочу с вами поговорить. Откройте же!

Стук в дверь повторился.

Я притаился за столом, как мышь. Удивительно, с какой силой может стучать этот маленький человечек с идеально ухоженными руками!

– Не можете же вы вечно прятаться в своей норе! – снова прозвучал голос за дверью.

«Еще как могу», – возразил я мысленно.

Подкравшись на цыпочках к двери, я прислушался, в надежде, что сейчас на лестнице раздадутся его удаляющиеся шаги, но оттуда не слышно было ни звука. Наверное, мы оба стояли под дверью: он – снаружи, я – внутри, и напряженно прислушивались, затаив дыхание.

Затем послышался шорох отрываемой из блокнота страницы. Через несколько секунд под дверь был просунут листок.

«Азуле! С Вами там все в порядке? Пожалуйста, ответьте мне хотя бы, что у Вас все хорошо. Вы можете мне не открывать, но я не уйду, пока Вы не подадите хоть какой-то знак, что Вы живы. Я беспокоюсь за Вас».

Очевидно, он уже представлял себе, что я стою на стуле, засунув голову в петлю, как страдающий депрессией герой одного из его любимых фильмов – «Хлеб и тюльпаны».

Невольно улыбнувшись, я крадучись вернулся за письменный стол.

«Все в порядке», – написал я печатными буквами и просунул листок в дверную щель.

«Почему же тогда Вы не открываете?»

Подумав секунду, я ответил: «Не могу».

Тут же пришел обратный ответ: «Что значит – не можете? Вы не одеты? Или пьяны? Или Вы в обществе дамы?»

Я схватился рукой за рот, плотно сжал губы и помотал головой. В обществе дамы! Только Фавр способен употребить такое старомодное выражение.

«Нет никакого дамского общества. Сижу пишу».

Я опять переправил ему записку через щель под дверью и стал ждать.

«Я рад это слышать, Азуле. Хорошо, что Вы опять начали писать. Это Вас отвлечет, вот увидите. В таком случае не буду мешать. Пишите, мой друг! И дайте о себе знать. До скорого!»

«Да. До скорого! Я позвоню», – написал я в ответ.

Жан-Пьер Фавр в нерешительности постоял еще немного под дверью, затем я услышал его шаги по лестнице. Я поспешил к окну и увидел, как он вышел из дома, поднял воротник плаща и энергично засеменил по улице Жакоб в сторону бульвара Сен-Жермен.

Тогда я сел за письменный стол и принялся писать.

Дорогая Элен!

Тебе бы похороны понравились. Это звучит так, как будто они были вчера, но для меня так оно и есть, хотя вот уже шесть месяцев, как тебя не стало. С того сияющего золотом октябрьского дня, который выдался таким неподходящим для похорон, но зато пришелся под стать твоей лучезарной натуре, время остановилось. Надеюсь, ты не обижаешься на меня за то, что я только сейчас собрался тебе написать. Первое из тридцати трех бесполезных писем. Нет, прости! Я не хочу быть циничным. Ты так этого хотела, я дал тебе честное слово и сдержу это последнее обещание. Уверен, ты неспроста так задумала. Хотя я пока не понимаю, что именно ты имела в виду.

С тех пор как тебя нет, все потеряло смысл.

Но я пытаюсь. Я честно стараюсь. Ты сказала тогда, что прочтешь мои письма откуда угодно, где бы ни оказалась. Мне так хочется в это верить. Что мои слова как-нибудь долетят до тебя.

Скоро уже весна, Элен. Но какая же весна без тебя! За окном несутся облака, идет дождь, нет-нет да проглянет солнце. В этом году мы не будем гулять с тобой в Люксембургском саду и, подхватив с двух сторон Артюра, дружно поднимать его – на «раз, два, три – эх! Полетели!».

Боюсь, я не слишком успешно справляюсь с ролью отца-одиночки. Артюр уже жалуется, что я совсем перестал смеяться. Недавно мы вместе смотрели старый диснеевский фильм «Робин Гуд». Ну, знаешь, тот, где Робин – это лисенок. И вот, когда дело дошло до сцены, в которой Робин Гуд и его шайка по канату утаскивают у злого короля Джона мешки с деньгами, пока тот храпит в постели, Артюр вдруг сказал: «Папа, тут надо смеяться! Смотри, как тут весело!» И я тогда скривил рот и сделал вид, как будто смеюсь.

Ах, Элен! Я же все время делаю все «как будто». Изображаю, как будто смотрю телевизор, изображаю, как будто читаю, как будто пишу, говорю по телефону, хожу в магазин, ем, гуляю, слушаю. Изображаю, как будто живу.

Все дается очень трудно, трудно жить. Поверь, я очень стараюсь. Пытаюсь быть сильным, как ты сказала, и как-то справляться без тебя.

Но в мире без тебя стало так одиноко, Элен. Без тебя я такой потерянный. У меня такое чувство, будто, за что я ни возьмусь, у меня все валится из рук.

Но тебе бы похороны понравились. Все говорили, что похороны были прекрасные. Это, конечно, оксюморон: само выражение «прекрасные похороны» содержит в себе противоречие, и все же… Я все сделал, как ты пожелала. Этим я имею право гордиться.

На кладбище Монмартра я нашел прекрасное местечко, прямо возле старого каштана. И даже могила Генриха Гейне поблизости от твоей – ты бы одобрила. И я заранее всех предупредил, как ты хотела, чтобы не приходили в черном. В тот октябрьский день, вскоре после твоего тридцать третьего дня рождения, до которого ты еще успела дожить, все было, кажется, идеально. Но если бы только этот день не был прощанием с тобой. Светило солнце, листва горела золотом и багрянцем, вокруг царил покой, почти что безмятежный, и за твоим гробом, усыпанным цветами, тянулась длинная процессия пестро одетых людей, словно идущих на праздник. Я спрашивал себя: может ли красочное одновременно быть печальным? Оказывается, может.

Собрались все. Твой отец, мой брат и твои тетушки и кузины из Бургундии. Моя мать и ее сестра Кароль, которая привела даже своего впавшего в беспамятство мужа Поля, и он то и дело спрашивал: «А кого хоронят-то?» И тотчас же забывал услышанное. Пришли все наши друзья. Даже твоя подруга детства Анни приехала из Онфлёра и, запыхавшаяся, прибежала на кладбище, когда торжественная церемония в часовне уже закончилась и все собрались вокруг могилы. Она опоздала из-за того, что под поезд бросился какой-то дурень-самоубийца. Ей все же как-то удалось поймать таксиста, который на бешеной скорости домчал Анни до Парижа. Ее венок из роз и лилий был весь потрепанный, но она все же успела, верная душа.

Пришло много твоих сослуживцев, школьники из твоего класса. Директор сказал в часовне несколько добрых слов, священник тоже провел все как следует. Школьный хор очень трогательно исполнил «Аве Мария». Катрин произнесла в твою честь чудесную речь, которая никого не оставила равнодушным. Она держалась совершенно спокойно и сдержанно, и это вызвало у меня большое уважение. После она призналась мне, что принимала успокоительное. Сам я был не в состоянии выступить с речью, так что я даже не пытался, – думаю, ты меня поймешь. Но я поставил в часовне твой большой портрет – фотографию, на которой ты стоишь, скрестив руки, на фоне большого поля лаванды и беспечно хохочешь, глядя в объектив. Первый отпуск, который мы провели вместе в Провансе, ты помнишь? Ты на ней такая счастливая! Эта фотография всегда была у меня одной из самых любимых, хотя ты ее критиковала. За то, что щуришься на ней от солнца.

И я выбрал для тебя песню, которая прозвучала, когда мы собрались у могилы: «Tu es le soleil de ma vie»[5]. Ведь такой ты и была для меня всегда, моя любимая: ты озаряла мою жизнь солнечным светом.

Артюр ужасно плакал, когда твой гроб опускали в землю. Он так и прижался ко мне, потом к mamie[6]. Наверное, для всех нас это было ужасно. Смотреть, как ты скрываешься в этой глубокой яме, на веки вечные, безвозвратно. Александр был для меня опорой, он все время стоял рядом, как несокрушимая скала в волнах прибоя, сжимая мое плечо. «Поверь мне, это самый тяжелый момент, – сказал он. – Хуже уже не будет».

Мне вспомнились слова Филиппа Клоделя, он где-то сказал, что под конец мы все провожаем гробы.

Я стоял точно окаменевший, видел перед собой цветы и венки с последним приветом, моего сынишку в слезах, у которого больше не было матери, а потом я вообще перестал видеть, потому что ослеп от слез, застилавших глаза. Потом, когда мы уже были в ресторане, стало как-то полегче. Все оживленно беседовали друг с другом, с аппетитом набросились на еду, все с облегчением вздохнули оттого, что это закончилось, всех собравшихся объединило сердечное и сочувственное настроение, какое иногда возникает на веселом празднестве, которое свело вместе самых разных людей. Даже я с кем-то беседовал и немного поел, потому что внезапно почувствовал страшный голод. Артюр подбегал то к тому, то к другому из присутствующих и рассказывал, будто сейчас ты со всеми своими чемоданами прибыла на небо, потому что хочешь там быть красивой. И будто бы ты наверняка радуешься встрече c твоей maman. (Насчет последнего я не так уж уверен, зная сложный характер твоей матушки. Надеюсь все же, что на небе вы больше не станете ссориться, как раньше. Говорят ведь, что там царит мир и согласие).

Артюр, во всяком случае, представляет себе дело так, будто ты, словно по волшебству, покинула свой гроб и теперь витаешь в заоблачной вышине. Он твердо уверен, что тебе там хорошо, раз ты сделалась ангелом и каждый день лакомишься вишневыми clafoutis – своими любимыми горячими пирогами. На днях я приготовил ему спагетти с его любимым соусом из томатной приправы со сметаной, разогретой в кастрюльке (это даже мне по силам приготовить), и Артюр вдруг рассказал, что ты, оказывается, предупредила его о своем долгом, долгом последнем путешествии. Он знает, что оттуда, куда ты отправилась, к сожалению, нельзя позвонить по телефону, даже по мобильному, потому что там плохо работает связь. «Но ты не горюй, папа, – сказал он мне, – в конце концов мы все там встретимся, а до тех пор мама будет навещать нас во сне, она сама сказала. Я очень часто вижу ее во сне, – горячо убеждал он меня, так что я уже не мог понять, не привирает ли он, чтобы меня утешить. – Она стала совсем как ангел, и у нее теперь длинные-длинные волосы».

Вчера он интересовался, есть ли у тебя теперь крылья и правда ли тебе все-все видно с небес. Кажется, он, почистив на ночь зубы, съел потом шоколадку и поэтому беспокоился.

Жаль, что я не умею, как Артюр, принять твою смерть, Элен. Иногда и он грустит и скучает по своей maman, но он гораздо быстрее свыкся с мыслью, что здесь, на земле, тебя больше нет. Он часто спрашивает меня, что на то или на другое сказала бы мама, и я тоже себя спрашиваю. У меня столько вопросов, любимая моя, на которые я не знаю ответа! Где ты сейчас?

Мне без тебя плохо, плохо!

Вот я поставил тут восклицательный знак, а надо бы не один, а тысячу.

В своем горе я готов довольствоваться малым. Я был бы рад, если бы тебя отпускали ко мне из твоей горней обители хоть раз в месяц, чтобы ты провела со мной тут часок-другой. Ведь правда же это было бы чудесно?

Вместо этого я наконец пишу тебе письмо. Хоть так, на худой конец.

Хорошо, что mamie живет так близко и может заботиться об Артюре. Она действительно очень ему помогает. Она тоже по тебе скучает. Она приняла тебя с первой же встречи, когда я привел тебя к нам, ты помнишь? Она полная противоположность злобной свекрови. И, как всякая добрая бабушка, обожает своего внука. Он вьет из нее веревки. Слушая его детскую болтовню, она ни в чем не может ему отказать. Глядя на это, поневоле начнешь завидовать! Что-то не припомню, чтобы со мной она была так же терпелива и добра. Когда потеплеет, они поедут в Онфлёр на море. Малышу полезно отдохнуть немного от моей унылой физиономии.

Сегодня утром под дверью вдруг объявился Фавр. Он, кстати, тоже был на похоронах, пришел со своей женой Матильдой – она производит впечатление очень приятной, доброй женщины. Он, конечно, интересуется, как обстоят дела с новым романом. Ох, я даже не знаю, смогу ли когда-нибудь дописать его до конца. На это ты, наверное, сказала бы, что я должен взять себя в руки, но мне просто нужно еще время. Время дает – время отнимает. Время лечит все раны. Редко когда встретишь поговорку глупее. Во всяком случае, моя рана до сих пор не зажила.

Могу только надеяться, что у тебя, мой ангел, дела обстоят лучше! Кстати, тебе, наверное, приятно будет узнать, что я заказал мраморное надгробие с бронзовой пластинкой, изображающей голову ангела. Александр, наш суперэстет, назвал мне фамилию каменотеса, работающего на пару со скульптором, и тот изготовил рельеф с одного твоего портрета. Получилось очень хорошо. Даже Артюр сразу узнал тебя, когда мы на днях навестили твою могилу. Я рассказал Артюру, как мы с тобой впервые встретились на этом кладбище возле могилы Генриха Гейне. «Не будь этого поэта, ты, может быть, и не появился бы на свет», – сказал я ему. Ему это показалось очень смешным.

Итак, завтра я поеду на кладбище Монмартра и отвезу тебе письмо. Прости, что так долго не мог собраться. Теперь начало положено, и второе последует скорее. Ты удивишься, когда узнаешь, что я придумал для нашей односторонней переписки.

До скорого, моя возлюбленная Элен, до следующего письма, пока ты не будешь со мной, как в те майские дни.

Жюльен