Россия в XVIII столетии: общество и память. Исследования по социальной истории и исторической памяти

000

ОтложитьЧитал

Памяти ушедших друзей и выдающихся коллег —

Андрея Полетаева, Виктора Живова и Дэвида Гриффитса

Предисловие

Так сложилось, что на протяжении последних лет я параллельно занимался двумя направлениями исследований. К первому я обратился целенаправленно по причинам, о которых подробно написано в вводной части первой главы этой книги. Моей целью было попытаться реконструировать то, что можно назвать «экономической повседневностью» русского провинциального города XVIII века. Однако довольно скоро книги протеста векселей – источник, оказавшийся в центре исследования, – стали постепенно, помимо моей воли уводить меня в сторону проблем социальной истории и, прежде всего, структуры русского общества этого времени. Тот факт, что устройство русского общества было в действительности много сложнее, чем это можно себе представить, изучая лишь акты законодательства, что старательно создаваемые государством на протяжении столетия социальные категории и социальные страты были одновременно и реальностью, и своего рода фикцией – далеко не новость. Тем не менее, из кого в действительности состояло русское общество и как оно было устроено, мы до сих пор знаем лишь приблизительно. Но дело не только и, конечно же, не столько в том, чтобы составить список социальных групп, на которые делилось население России в Век Просвещения, и выяснить, как они соотносились с представлениями власти. Составление подобного списка – это лишь первый шаг, за которым должно последовать изучение всего многообразия связей и взаимоотношений между этими группами. Необходимо понять, в каких ситуациях действия людей определялись их принадлежностью к той или иной юридической категории, а в какой – к неформальной группе, сообществу, личными отношениями, как сами российские подданные воспринимали и определяли свой социальный статус, что представлял собой, как складывался и какую роль играл социальный капитал, как работали механизмы социальной мобильности, какова была роль семьи, семейных и родственных связей. Деление русского общества на податные и неподатные категории населения безусловно определяло их правовой статус, но было ли это основанное на фискальном принципе деление единственным фактором, от которого зависел объем того, что позднее стали называть гражданскими правами? Каковы были возможности и практики их реализации?

Все эти вопросы еще ждут своих ответов и исследования, публикуемые в этой книге, лишь, как хочется надеяться, нас к ним немного приближают. При этом подходы к изучению этой проблематики, в том числе демонстрируемые в первом разделе книги, могут быть различными. Так, если в первой главе, основанной преимущественно на анализе книг протеста векселей, которые можно охарактеризовать, как массовый источник, в фокусе исследования оказалась довольно многочисленная группа представителей различных социальных страт, то последующие главы являются по существу микроисторическими исследованиями, case-studies, которые, будучи уникальными, одновременно содержат детали, позволяющие делать некоторые выводы общего характера.

Вместе с тем хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, сама проблематика, о которой идет речь, носит далеко не только сугубо академический характер. Изучение русского общества XVIII века с позиций «новой социальной истории» должно привести нас к пониманию того, насколько адекватны традиционные историографические представления о характере Российского государства, о природе российской власти этого времени. Только накопив соответствующий эмпирический материал и осмыслив его, мы сможем наполнить реальным содержанием излюбленную историческими публицистами формулу «власть и общество».

Думаю, что именно осознание этого привело к тому, что означенная проблематика стала сегодня одним из центральных направлений современной исторической науки. Немалая заслуга в этом принадлежит Германскому историческому институту в Москве, по инициативе которого проведен ряд международных конференций и научных семинаров, осуществлен ряд научных проектов, издано несколько сборников статей.[1] Моя работа по этой проблематике, начатая во второй половине «нулевых», была затем продолжена в рамках «Программы фундаментальных исследований НИУ «Высшая школа экономики» 2014–2016 гг. В октябре 2015 г. в Москве состоялся коллоквиум «Семейные связи и социальная мобильность в России XVI–XVIII вв.», организованный Лабораторией социально-исторических исследований НИУ ВШЭ совместно с Высшей школой социальных исследований (Париж), в котором приняли участие ведущие российские и французские специалисты по этой проблематике и по результатам которого был издан тематический номер журнала “Cahiers du monde russe” (Cahiers du monde russe. 57/ 2–3. Avril-septembre. 2016). Тогда же, в октябре 2015 г. в Стэнфордском университете (США) состоялась конференция, приуроченная к юбилею Нэнси Коллманн – одного из пионеров в изучении социальных практик в России раннего Нового времени. Тематика этой конференции, в которой участвовали как молодые, так и известные американские историки, не ограничивалась лишь социальной проблематикой, но именно она была центральной. В ноябре того же года в Екатеринбурге в рамках проекта «Границы и маркеры социальной стратификации в России XVII–XX вв.» состоялся организованный Институтом истории и археологии Уральского отделения РАН и Уральским федеральным университетом научно-практический семинар «Механизмы и практики социального конструирования в России XVII–XX вв.», в центре обсуждений которого оказалась употребляемая историками социальная терминология, причем выяснилось, что эти проблемы актуальны не только для дореволюционной России, но и истории советского времени. Спустя год, в ноябре 2016 г. там же была проведена большая конференция «Социальная стратификация в России XVI–XX вв. в контексте европейской истории».

Важным вкладом в изучение социальной истории России XVIII века несомненно стали две фундаментальные публикации семейно-правовых актов, осуществленные Н. В. Козловой.[2] Ценность этих комплексов источников прежде всего в том, что они позволяют изучать проблемы социальной истории «снизу», донося до нас социальные представления самих исторических акторов. Их анализ позволил исследовательнице прийти к важному выводу, подтверждающему сказанное выше о сложности социальной структуры русского общества этого времени: «Современной историографии присуще понимание социальной истории как системы социальных позиций, жизненных практик (“стратегий поведения”), ценностных ориентаций и культурных моделей, проявлявшихся в процессе общения людей разного социального статуса и уровня жизни, а также при взаимодействии их с властью. В результате такого взаимодействия складывались некие локальные сообщества, социальные группы, которые конструировались самими людьми снизу».[3]

Новаторский характер носят также появившиеся относительно недавно работы Н. В. Козловой и Е. В. Акельева, посвященные маргинальным группам российского общества XVIII века – представителям преступного мира, а также инвалидам и престарелым обитателям богаделен.[4] Фактически этими работами открыта новая предметная область, за рубежом давно уже ставшая традиционной для исследований по социальной истории раннего Нового времени.

Другим заметным направлением в исторической науке двух последних десятилетий стало изучение исторической памяти. Мое обращение к этой тематике было, на первый взгляд, случайным и связано в основном с участием в ряде международных конференций, в связи с чем и появилась серия работ, представленных во втором разделе этой книги. Однако в действительности они являются естественным продолжением более ранних исследований, посвященных общественному сознанию и общественной мысли XVIII столетия,[5]и участия в работе по подготовке вышедшей в 2010 г. многотомной «Библиотеки отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века».

При всей спорности подходов, демонстрируемых в историографии по проблематике исторической памяти, носящих подчас спекулятивный характер, нельзя не признать значения и актуальности самой этой проблематики в свете идущих в последние годы дискуссий о механизмах конструирования и функционирования исторических мифов и роли в связи с этим профессиональных историков и исторической науки. Собственно, само это направление появилось, с одной стороны, как результат рефлексии историков по поводу своей профессии, а с другой, как отклик на интерес и внимание общества и властных структур к проблемам формирования национальной и социальной идентичности. Именно аспект, касающийся самосознания русского общества, как одной из его характеристик, интересует меня в первую очередь. Представленные в книге несколько сюжетов отчасти дают ответ на вопрос, почему одни искусственно конструируемые мифы, не смотря на прилагаемые их авторами усилия, отвергаются, а другие приживаются, находят в обществе отклик и становятся частью массовых представлений о прошлом, какую роль играют в этом литература и искусство. Это, в свою очередь, позволяет с другой по сравнению с социально-историческими исследованиями стороны подойти к проблеме целостности русского общества и задаться вопросом, существовали ли в рассматриваемое время, помимо религиозных, иные «духовные скрепы», а, правильнее сказать, общие ценности, делавшие русское общество единым организмом. Здесь необходимо сделать важную оговорку: слово общество, как известно, многозначно и в зарубежной историографии по своему значению приближается к понятию гражданское общество. В русскоязычной литературе это слово фактически выступает синонимом слова население. В этом значении оно преимущественно используется и в этой книге.

* * *

Огромную роль в работе любого ученого играет научная среда, в которой он обитает. Общение на семинарах и конференциях, обсуждение совместных проектов и новых исследований, как и непринужденные беседы, а иногда и случайный, мимолетный обмен мнениями, в том числе с коллегами, чьи научные интересы далеки от твоих собственных, часто становятся толчком к появлению новых идей и новых направлений исследований. Мне повезло работать в уникальной интеллектуальной среде Школы исторических наук ВШЭ, которую составляют люди, искренне увлеченные наукой, историки с огромным научным кругозором и энциклопедическими знаниями прошлого. Всем коллегам по Школе я глубоко благодарен за бесценную возможность научного и дружеского общения, постоянно обогащающего мои собственные научные изыскания.

Отдельные сюжеты, вошедшие в данную книгу, были представлены на научных семинарах Школы исторических наук НИУ ВШЭ, университетов Мюнхена (ФРГ, 2013), Тюбингена (ФРГ, 2014), Страсбурга (Франция, 2015), Отдела русской литературы XVIII века Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН (2016), на научных конференциях в Гарвардском университете (США, 2009), Университете Индианы в Блумингтоне (США, 2010), Университете Вены (Австрия, 2012), Лондонском университетском колледже (Великобритания, 2012), Уральском федеральном университете (Екатеринбург, 2015, 2016), а также на 44-м ежегодном конвенте Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (США, Новый Орлеан, 2012) и конференции Центра польско-российского диалога и согласия (Варшава, 2015). Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в обсуждении моих докладов: заданные при этом вопросы, высказанные замечания, соображения, рекомендации были для меня, как всегда, чрезвычайно полезны.

Моя особая благодарность коллегам по занятиям русским XVIII веком – Е. В. Акельеву, Е. В. Анисимову, Г. О. Бабковой, Э. Виртшафтер, О. Е. Кошелевой, Г. Маркеру, Д. А. Редину и Е. Б. Смилянской.

Раздел 1

Социальная история

Глава 1

Кредиторы и должники в русской провинции XVIII века

«В больших городах существует мнение, будто у жителей городков почти не бывает крупных событий: это ложный и обидный взгляд, ведь там бывают банкротства, мошенничества, убийства и скандалы совершенно такие же, как в большом свете».

К. Гамсун. «Женщины у колодца», 1920

В предисловии к моей вышедшей в 2006 г. книге о повседневности русской городской провинции XVIII в., основанной на материалах г. Бежецка, было оговорено, что я исключил из своего рассмотрения финансово-хозяйственную деятельность горожан, поскольку эта тема требует специального исследования.[6] Вместе с тем, косвенные сведения об этом аспекте жизни города неизбежно попадали на страницы книги хотя бы в виде информации об источниках доходов горожан, стоимости украденного у них имущества, содержимого их кошельков и пр. При этом и я сам, а позднее и некоторые читатели книги обращали внимание на то, что в использованных документах фигурировали подчас довольно значительные денежные суммы, резко контрастирующие не только со сложившимися в историографии представлениями о благосостоянии городского населения этого времени, но и стараниями самих бежечан представить себя в глазах власти убогими и малоимущими. То, что горожане позиционировали себя подобным образом, вполне объяснимо, поскольку это напрямую было связано с размером налогообложения и иных повинностей, которыми облагало их государство, но становилось очевидным, что для лучшего понимания жизни города необходимо попытаться восстановить истинную картину. Это и стало одной из причин нового обращения к материалам хранящегося в РГАДА фонда Бежецкой земской избы, ратуши и городового магистрата, на сей раз с целью реконструкции экономических аспектов повседневной жизни горожан XVIII в. При этом, как и в предыдущем исследовании, важнейшей целью работы явилось прежде всего выяснение информационного потенциала документов, отложившихся в фонде городового магистрата. Такого рода документов достаточно много, причем как создававшихся с фискальными целями, а также для регулирования торгово-хозяйственной деятельности и, соответственно, непосредственно отражающих экономические аспекты жизни города, так и содержащих косвенную информацию, подчас существенно дополняющую информацию источников первой группы. Как будет показано ниже, именно комплексное использование различных источников позволяет восстановить различные стороны того, что с определенной долей условности можно назвать экономической повседневностью, имея в виду, что повседневная забота о хлебе насущном во все времена составляла существенную часть жизни человека.

Вместе с тем, обращение к этим документам показало, что их информационный потенциал гораздо богаче, чем можно было ожидать. Экономическая повседневность – это лишь одна из граней человеческого бытия, не отделимая от иных аспектов социального и функционирование человека, как участника экономических процессов, в значительной мере определяет его положение в социуме, характер его отношений и взаимодействия с другими его членами. Между тем, организация русского общества XVIII века, его структура, характер взаимодействия и связей внутри него – это активно обсуждаемая и изучаемая тема современной исторической науки. Понять, как было устроено русское общество этого времени, как и почему это устройство менялось на протяжении столетия, в том числе под влиянием преобразований начала века, – это важнейшая научная задача, решение которой рассматривается как предпосылка к раскрытию существа социальных процессов последующего времени.

Общий вид Бежецка: К. К. Спучевский «По Северу России». Т. I. СПб., 1886

Вследствие этого исследование, задуманное первоначально в рамках экономической истории, вышло за его пределы и приобрело, с одной стороны, более многоаспектный характер, а с другой, описание экономической повседневности сконцентрировалось преимущественно на одной сфере, а именно сфере кредитных отношений.

1. Жители Бежецка, их промыслы и доходы

Повторное обращение к документам Бежецкого городового магистрата позволило выявить некоторые новые источники, позволяющие составить общее представление о благосостоянии населения города и ее динамике. Стоит при этом вновь оговориться, что картина, реконструируемая по официальным документам, как мы еще будем иметь возможность убедиться, очевидно отличалась от реальности. Так, А. В. Демкин, сравнивая сведения сказок первой ревизии с данными таможенных книг, справедливо отмечал, что «те же торговые люди делали явки, подчас намного превышающие суммы их оборотных капиталов по сказкам… В этих источниках практически не учитывается кредитный капитал, имевшийся в распоряжении каждого торговца. Нельзя доверять сказкам, если в них указано, что тот или иной торговый человек вел лишь лавочную торговлю».[7]О кредитном капитале речь пойдет в следующем разделе данной работы, а пока посмотрим все же на официальные данные.

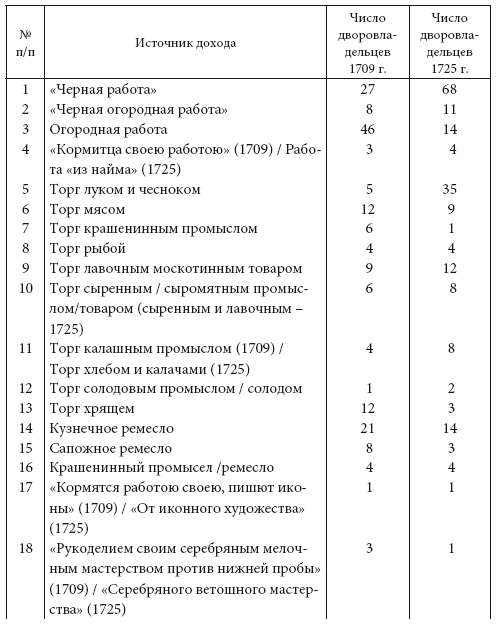

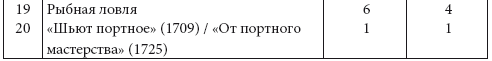

Согласно ведомости 1709 г., лишь 28,4 % дворовладельцев Бежецка в качестве основного источника своих доходов указали торговую деятельность. При этом характер перечисляемых ими товаров указывает на то, что речь идет о торговле за пределами Бежецка. Еще 25,6 % источником своих доходов указали разного рода промыслы, продукция которых, скорее всего, также шла на продажу, но, возможно, по большей части в самом городе. 15,5 % жили за счет огородов и «черной» работы.[8]

Составленная в год Полтавской битвы ведомость, конечно же, не может служить точкой отсчета. Нет сомнения в том, что в последующие за этим годы охвативший страну финансово-хозяйственный кризис, постоянные трудовые мобилизации, а также криминальная ситуация отразились и на благосостоянии бежечан. Так, в 1722 г. из Бежецка в Угличскую провинциальную канцелярию доносили, что из-за воров и разбойников в Бежецк и Бежецкий уезд не приезжают купцы из других городов, а бежецкие купцы, в свою очередь, боятся выезжать с товарами за черту города. Следствием этого был недобор таможенных сборов, а поскольку люди также боялись ходить в кабаки, располагавшиеся за чертой города, наблюдался недобор и питейных сборов.[9]

Выявить изменения, произошедшие в городе в петровское время, помогает новая подворная ведомость, составленная в 1725 г.[10] в связи с заменой сбора десятой деньги подушной податью. Каждая запись в этой ведомости перечисляет по именам с указанием возраста всех, проживавших во дворе лиц мужского пола – владельца двора, его сыновей, внуков, родственников, а также, если имелись, и работников. О лицах женского пола в ведомости имеются лишь сведения о их численности в каждом дворе, но без указания имен, возраста и родства по отношению к владельцу двора.

Первое, что бросается в глаза при сравнении ведомостей 1709 и 1725 гг., это сокращение числа дворов. Так, если ведомость 1709 г. зафиксировала 359 посадских дворов, то ведомость 1725 г. содержит описание лишь 280 дворов. Однако из 359 дворов в 1709 г. 11 пустовали, а 46 принадлежали вдовам и 2 незамужним девкам, то есть дворов, которыми владели мужчины, было 300. Правда, 22 из 46 вдов имели малолетних сыновей, которые к 1725 г. должны были быть уже взрослыми и могли быть зафиксированы в качестве дворовладельцев.[11] Впрочем, также могло увеличиться и число вдов, в чьих дворах не было ни одной души мужского пола и которые по этой причине в ведомости 1725 г. не фигурируют. Таким образом, если некоторое сокращение числа дворов с 1709 по 1725 г. и произошло, то оно было незначительным, во всяком случае, достаточных оснований для того, чтобы рассматривать уменьшение числа дворов как результат петровских преобразований нет.

Как и в ведомости 1709 г. в ведомости 1725 г. имеются сведения об источниках дохода дворовладельцев. Однако, если в ведомости 1709 г. в отдельной графе указывался размер платившихся дворовладельцами податей, то в ведомости 1725 г. появилась графа «сумма, сколько имеет всякого торгу». Соответственно запись об источниках дохода заканчивалась словами «капиталу не имеет» (в этом случае данная графа оставалась незаполненной), либо «капиталу имеет на…» (в графе проставлялась сумма в рублях»).[12]

Наибольший интерес представляет, конечно же, сравнение структуры источников доходов. Однако сделать это можно лишь отчасти из-за различных приемов, использовавшихся составителями ведомостей при их описании. Если в ведомости 1709 г. указывается 67 разновидностей источников дохода,[13] то в ведомости 1725 г. их всего 51, что вовсе не означает их реального сокращения, поскольку формулировки, используемые в ведомостях для описания источников доходов, далеко не всегда совпадают и очевидно, что одни и те же виды хозяйственных занятий называются по-разному.

Сопоставим сперва позиции с совпадающими формулировками:

Таблица 1

Если первые четыре графы таблицы не требуют специального комментария, то уже то, что касается торговли луком и чесноком, выросшей в 7 раз, нуждается в пояснении. Согласно ведомости 1709 г. помимо 5 человек, торговавших этим товаром, еще один совмещал продажу лука и чеснока с продажей рыбы, а один – с продажей кожи. Один из 35 посадских, производивших эту торговлю в 1725 г., продавал также «протчие огородные овощи». При этом в ведомости 1725 г. продажа «огородных овощей» фиксировалась отдельно, и ею занимались 6 человек, а также еще один, торговавший овощами и хлебом. Таким образом, общее число бежечан, вовлеченных в торговлю овощами, к 1725 г. достигло 41 человека против 7 в 1709 г.

Хлеб, как вид продаваемого товара, в ведомости 1709 г. вообще не фигурирует, в то время как в 1725 г., помимо 8 человек, торговавших хлебом и калачами, еще 9 торговали «хлебными припасами», а еще 5 – хлебом и «харчевыми припасами» (всего 22). Продажей только «харчевых припасов» промышляли в 1725 г. 4 бежечанина. Однако в ведомости 1709 г. в качестве самостоятельного источника дохода значится «калашный промысел», которым занимался 21 человек, и продукцию своего промысла они, естественно, продавали. Еще 3 человека сочетали его с «квасным промыслом».

«Квасным промыслом» занимался и один из 12 посадских, торговавших в 1709 г. мясом, 4 человека продавали ягнят, коз и другой скот и 2 человека были заняты «мясным промыслом» (всего 19). По состоянию на 1725 г., кроме 9 бежечан, специализировавшихся исключительно на продаже мяса, еще один сочетал ее с торговлей хрящем, а один – с торговлей «щепетинным товаром» (всего II).[14]

В ведомости 1709 г. «щепетинный товар» (только им в 1725 г. торговали еще 2 человека) не упоминается вовсе, в то время как в ведомости 1725 г., в свою очередь, не значится «квасной промысел», которым в 1709 г. промышляли 6 человек.

Трое бежечан в 1709 г. сочетали торговлю лавочным москотинным товаром с торговлей хрящем и, таким образом, всего продажей москотинного товара, как и в 1725 г. промышляли 12 человек. Уменьшение числа торговавших только хрящем связано, видимо, с тем, что еще по меньшей мере 4 человека в 1725 г. сочетали этот вид торговли с другими товарами (юфть, сало, сыренные товары). Вместе с тем, 7 посадских в 1709 г. помимо хряща продавали кожи и овчины, 1 – хрящи и мерлушки, 1 – хрящи и холсты, а еще 1, как и в 1725 г. – хрящи и сыренные товары.

Юфть (выделанная дубленая кожа, выработанная из шкур крупного рогатого скота, лошадей и свиней), как особый вид товара, которым в 1725 г. торговали 2 человека, в ведомости 1709 г. не упоминается, но в ней фигурируют 10 торговцев кожами, одновременно торговавших и другими товарами. Трое бежечан в 1709 г. торговали хмелем, в то время как в 1725 г. его можно было приобрести только у одного торговца. Два человека в 1709 г. продавали свечи. В ведомости 1725 г. этот товар отсутствует, хотя понятно, что без него в XVIII в. люди существовать не могли. Зато к 1725 г. в Бежецке появился один купец, специализировавшийся на продаже пряников.

В целом, если в ведомости 1709 г. торговля как источник дохода значится у 28,4 % бежечан, то к 1725 г. их число возрастает до 44 %. Одновременно возросло и число горожан, кормившихся «черной» и «черной огородной работой» – с 10 до 28,2 %. Однако уровень достоверности этих цифр не равноценен. Во-первых, если исходить из цифровых данных, число вовлеченных в торговлю выросло, прежде всего, за счет роста продавцов лука и чеснока, что вряд ли связано с увеличением потребления этих продуктов. Во-вторых, вполне очевидно, что, как отмечалось на предыдущем этапе исследования при анализе ведомости 1709 г.,[15] те, чьим источником дохода был обозначен тот или иной промысел (как, например, калашный), продавали продукты своего труда и, значит, тоже были вовлечены в торговлю. Так, к примеру, в ведомости 1709 г. обозначены два бежечанина, зарабатывавшие себе на жизнь «шапочным промыслом».[16] В ведомости 1725 г. подобный вид ремесла отсутствует, но об одном из жителей города сказано: «торгует шапками». Таким образом, единственный вывод, который можно сделать со всей определенностью, заключается в том, что число бежечан, вовлеченных в торговлю, не уменьшилось, а, возможно, и слегка выросло.

Более точно реальную ситуацию передают, по-видимому, данные о занятых «черной работой». Увеличение их числа можно трактовать как свидетельство обнищания населения, что подтверждается и тем, что, если в 1709 г. из 48 дворовладельцев, кормившихся «милостью», 46 были вдовы, то в 1725 г. о 18 мужчинах-дворов-ладельцах (6,4 %) сказано «пропитание имеет в гошпитале».[17] Еще 3 малолетних дворовладельца, потерявшие родителей, находились на содержании родственников.

Несколько иначе, чем в 1709 г. выглядят представленные в ведомости 1725 г. промыслы и ремесла бежечан. Кроме уже упомянутых, из нее исчезли изготовление свечей (1 чел.), плотницкая работа (1 чел.), извозная работа (1 чел.), изготовление мехов («скорняшная работа» – 2 чел.), воскобойный и солодовый промыслы (по 1 чел.). Зато появились дубленинное и сыромятное ремесло (по 1 чел.), пастьба скотины (1 чел.), а вместо двух рассылыциков приказной избы появились один подьячий городской ратуши, еще один исполняющий там же «письменную работу», а также один фискал.

Ведомость 1725 г. интересна и с точки зрения социальной идентификации. Те 118 из 280 учтенных в ней дворовладельцев, которые не имели постоянного дохода, обозначены в ней как бобыли, и это обозначение никак не связано с их семейным положением. На первых листах ведомости 5 бежечан удостоились обозначения «посадской человек», однако далее составитель ведомости перестал утруждать себя написанием этих слов, вообще опуская указания на социальную идентификацию имевших стабильные доходы горожан. В отдельный реестр были записаны 18 «бездворовых бобылей и их детей», по крайней мере некоторые из которых также были женаты. Всего же ведомость 1725 г. зафиксировала в Бежецке 625 душ мужского пола, 639 женского, а также 6 «служителей» и 7 «работниц», то есть 1277 человек.

В послепетровский период экономическая ситуация в городе очевидно постепенно менялась в лучшую сторону. Составленный в 1766 г. «Реестр имеющимся в городе Бежецке переоброченным лавкам, анбарам, кузницам, постоялым дворам и воскобойням, чьи оныя имянно имеются» зафиксировал в городе 91 лавку (из них 7 «мирских»), 36 амбаров, 22 кузницы, «кузнешных мест» и «угольников»,[18] 8 постоялых дворов и 4 воскобойни.[19] Сразу заметим, что такое количество лавок, конечно же, было рассчитано не на население самого Бежецка, составлявшее в это время около 2,5 тыс. человек, а на приезжавших в город иногородних купцов и покупателей.

«Топографическое и историческое описание города Бежецка» 1783 г., зафиксировало уже 152 лавки, 41 амбар и 15 кузниц.[20] Такой быстрый рост числа лавок свидетельствовал как о росте населения, так и о значении Бежецка, как торгового центра. В Описании отмечалось, что в Бежецке «бывает годовая ярмонка 30 числа июня, которая продолжается 5 дней. На оную приезжают из Москвы и Углича с серебряными для образов окладами и перстнями, из Ярославля – с мелочными медными крестьянскими и оловянными вещами, из Торопца, Кашина – с шелковыми материями и кожами, из Тихвина и Калязина – с железными косами и сковородами, из Краснаго Холму – с шерстяными товарами. Всего привозится на 20 200 рублей. В ярмонку распродается на 5000, в лавки берется на 2810 руб.; прочия отвозятся обратно. Да сверх того каждую неделю съезжаются по понедельникам и четвергам уездные обыватели на торг с хлебом и съестными припасами, с сеном и дровами». Далее в Описании приводятся подробные сведения об источниках доходов городского населения:

«В Бежецке считается: 1) купцов, производящих гуртовый торг, 29 семей, которые, скупая в самом городе и в окрестных городах хлеб, сало, кожи, холсты, возят до Борович сухим путем, а оттуда отправляют водою к Петербургскому порту, всего по цене в каждой год на 34 114 рублей; 2) купцов, торгующих в лавках и в розницу, считается 71 семья; торг их состоит в хлебе, железе, золотых позументах, шелковых, бумажных, шерстяных и нитяных материях, в разной посуде, напитках и прочих съестных припасах, и простирается ежегодно на 27 678 руб. В числе сих купцов один имеет солодовый завод; двое – воскобойные и четверо – кирпичные. У всех в торгу около 800 рублей обращается; 3) цеховых разных художеств и рукоделий – 67 семей, в том числе: живописцев 6, столяров 4, оконнишник 1, портной 1, кузнецов 13, мясников 12, Калашников 15, Прянишников 5, рыбаков 5, Крашенинников 4. Оные прибыли получают ежегодно 4040 рублей. Прочие градские жители, коих числом 120 семейств, пропитание имеют, нанимаясь в прикащики у других купцов и черною работою, получая сверх того за огородные овощи и за отдаваемые из найму свои домы прибыток».

Таким образом, Описание зафиксировало 287 семей «градских жителей», из которых торговлей за пределами Бежецка обеспечивали себя 10,1 %, внутригородской торговлей – 24,7 %, разного рода промыслами – 23,3 %, а за счет огородов и «черной» работы жили 41,8 %. Если сравнить эти данные с данными 1709 г., то получается, что общее число занятых торговлей и промыслами с 1709 по 1783 г. возросло с 54 до 59 %. При этом доля живущих за счет торговли возросла с 28,4 до 35,8 %, в то время как доля живущих за счет промыслов несколько уменьшилась. Однако, по сравнению с 1725 г. число живущих за счет «черной» и огородной работы, а также работы по найму возросло с 34,6 % до 41,8 %. Правда, в это число входят и получавшие доходы от продажи овощей и сдачи своих домов в наем.

Выделение последнего источника дохода особенно примечательно. Надо полагать, что, если бы речь шла о единичных случаях, составители Описания вряд ли бы об этом упомянули. Значит, это было обычной и достаточно распространенной практикой. Между тем, взаимоотношения между хозяевами и арендаторами жилья, которые, как можно предполагать, отличались от взаимоотношений между хозяевами и теми, кто стоял у них постоем, – одна из тем зарубежной исторической урбанистики, однако в российских источниках такого рода сведения практически отсутствуют.