000

ОтложитьЧитал

«Если долго всматриваться в бездну,

бездна начнёт всматриваться в тебя».

Фридрих Ницше

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В простой рабочей семье небольшого провинциального городка живёт подросток Витя Старков, имеющий природные способности к гипнозу и даже предвидению будущего. Однажды ему приснилось, что в соседский дом во время грозы попадёт молния и случится пожар. Виктор предупреждает об этом взрослых, но избежать беды не удаётся. Скоро слухи о необычном мальчике расходятся по округе. Но семья не поддерживает его увлечения. Отец, пригрозив наказанием, раз и навсегда запрещает ему «гадать наперёд».

Окончив школу и отслужив в армии, Виктор с товарищем поступают в университет Санкт-Петербурга. Как-то на семинаре студент Старков вступает в спор с профессором Крупновым, который предлагает закончить его у него в особняке. В гостях у профессора молодой человек знакомится с его коллегой выдающимся учёным в области эзотерики доцентом Симановым.

На встрече Виктор рассказывает о своей способности определять состояние здоровья и время жизни собеседника. Профессор Крупнов решает безотлагательно приступить к работе над глобальным проектом по управлению Жизнью и Смертью человека. Главным исполнителем он видит студента Старкова, а себе отводит роль руководителя. Вскоре Виктору поступает предложение о сотрудничестве. Он соглашается и становится учеником двух наставников.

Удивительные раритеты из библиотеки профессора открывают перед молодым человеком тайны древних знаний. Проявляя упорство, он постигает не только забытые науки, но и учится управлять своими природными способностями и воздействовать на окружающий мир. Так, при помощи опытных педагогов из скромного паренька начинает формироваться другая личность с новым мировоззрением и значительными возможностями.

Сохранить в тайне уникальное исследование профессора по управлению фундаментальными категориями существования человека не удаётся, оно выходит за стены университета. По стечению обстоятельств главные герои повествования оказываются вовлечёны в настоящий водоворот совершенно неожиданных драматических событий.

В нашей жизни не всё так просто и очевидно, как кажется на первый взгляд. Иногда привычные явления обретают новый смысл. И это новое, странное и непонятное не только имеет право на существование, но даже случается с нами или нашими близкими.

Если вы, дорогие читатели, хотите узнать, что происходило в этой истории дальше, то вам следует прочесть детективную повесть с элементами эзотерики «Магистр».

С уважением, автор

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эзотерика – область знаний

об иной реальности1.

Во все времена при любом общественном строе человек стремился жить в экономически стабильных условиях и быть защищённым от произвола властей, недоброжелателей и злоумышленников. Стабильность существования говорила о правильности выбранного государством пути развития, обеспечивала уверенность в завтрашнем дне и гарантировала семейный покой основному боль-шинству граждан, представляющих средний класс. На чём же основывается такая убеждённость? Очевидно, на принятых с детства незыблемых понятиях добра и зла, полученных от родителей и учителей в качестве необходимых и достаточных знаний о реальной жизни. Эта система обучения и передачи опыта молодёжи за последние две тысячи лет мало изменилась. Во главу угла всегда ставились знания старших, используемые с единственной целью – всеми средствами сохранить новым поколениям спокойное пребывание на земле.

Получается, что суть стабильности в желании человека навсегда оставить всё как есть. Однако следует признать, что при всех допущениях это невозможно.

На данный исторический момент мы имеем знания, полученные современной наукой, и знания, пришедшие к нам из глубины веков. Современные знания меняются постоянно вместе с развитием науки, а древние остаются неизменными, меняется лишь отношение общества к ним. Когда-то люди, владевшие древними знаниями, высоко ценились. К ним шли за исцелением, за советом и помощью в сложных жизненных ситуациях. По мере развития материалистической концепции мира, официальная наука стала теснить прошлые знания, истолковывать как мифы, примитивные культы и бесполезные пережитки прошлого.

Медленно, но верно, в угоду наступающему мировоззрению, но-сители древних знаний были вытеснены с научного горизонта, и в конечном итоге были вынуждены уйти в закрытые школы и тайные общества.

Современная наука в некоторых своих изысканиях приходит к результатам, известным человеку из эзотерических знаний. На нынешнем этапе развития цивилизации происходит переосмысление многих знаний с позиции сегодняшней науки и выясняется, что это вовсе не культовые верования примитивных дикарей, а научные достижения, иногда превосходящие настоящие по результатам.

Объективный взгляд на прошлое приводит к логической необходимости его переоценки. Поскольку эзотерические знания в некоторых направлениях опережают уровень современной науки, то единственное, что мы должны сегодня сделать, – это непредвзято ознакомиться с ними, осмыслить и тщательно исследовать.

Термин «эзотеризм» происходит от греческого слова «эсотерикос», что означает «внутренний», «сокровенный», «сокрытый». Первоначально понятие применялось для обозначения тайного зна-ния, доступного только избранным, посвящённым. С истиной эзотерикой всегда связано нечто сокровенное, открытое немногим. К тому же эти немногие должны были пройти длительный курс обучения и самосовершенствования, что было сопряжено со значительными трудностями и лишениями. Главные законы, их толкование, основные принципы и традиции в эзотерических учениях чаще всего передавались от наставника ученику лишь в устной форме. Поэтому основополагающие таинства в письменном виде до наших дней практически не дошли.

Сегодня термин «эзотерика» имеет более широкое понятие, оно из тайного стало общедоступным. История знает периоды, когда часть таких знаний становилась открытой обществу. Теперь они обнародованы, опубликованы и фактически перестали быть эзотерическими в классическом понимании.

Уважаемый читатель! Предлагаемая вашему вниманию

повесть рассказывает, что происходит, если в обычную жизнь с системой устоявшихся правил вмешивается кто-то, обладающий неизвестными нам знаниями об окружающем мире.

З

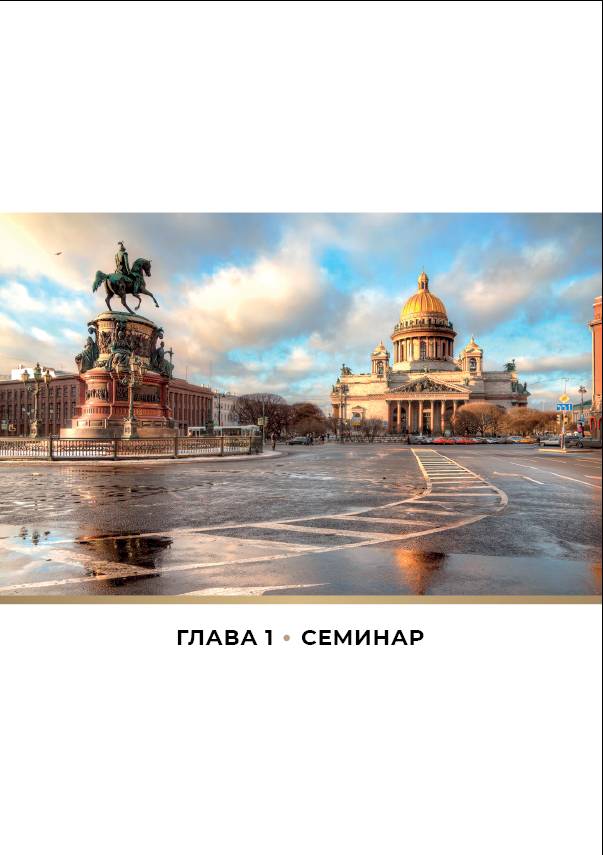

има в этом году закончилась рано и сразу же заметно потеплело. Накопившее силы солнце уверенно плавило лёд Невы, сосульки крыш и осевшие серые сугробы. Пронзительная голубизна неба изумляла. Журчание талых вод, звон капели и бойкий птичий гомон сливались с уличным разноголосым шумом, превращаясь в торжественный гимн нагрянувшей весне.

Ясным солнечным полднем начала марта по слякоти тротуара уверенно шагали два молодых человека: студенты университета торопились на семинар. За участие в нём деканатом был обещан досрочный зачёт экзамена. Охотников получить «автомат», не сильно напрягаясь, оказалось достаточно, и опоздавшие могли остаться за дверями аудитории.

Виктор Старков и Сергей Золотов прибыли в северную столицу из небольшого провинциального городка. Там окончили школу в период тяжкого распада страны в девяностые. Вместе отслужили в армии и даже успели немного «поучаствовать», побывать в горячих точках. Затем по общему решению поступили на биофак Петербургского университета. Полученный жизненный опыт позволял друзь-ям чувствовать себя уверенно в любой ситуации. В студенческой среде с их мнением считались, оно часто становилось решающим в житейских спорах. Старков отличался спокойным характером. Учился хорошо, лекций не пропускал, вредных привычек не имел, регулярно занимался спортом. Интересовался историей и искусством. Часто один посещал музеи и выставки, что позволяло знать «преданья старины глубокой» и быть в курсе современных тенденций. В сложных обстоятельствах придерживался лишь своего мнения, доверяя не только здравому смыслу и логике, а какому-то интуитивному видению верного решения. Порой на него находило состояние странной сосредоточенности. Причиной тому были необычные способности, о которых расскажем далее.

Виктор иногда участвовал в студенческих пирушках, но близко ни с кем не сходился, держал дистанцию. Товарищеские отношения поддерживал только со своим земляком и сослуживцем Сергеем Золотовым.

Золотов же любил быть на виду. Молодецкая осанка, пышная есенинская шевелюра и удивительный девичий румянец в этом заметно помогали. Открытый взгляд и приветливая улыбка сделали его всеобщим приятелем с первого дня появления в общаге. Всегда бодрый, готовый помочь каждому, будь то юный абитуриент из глубинки или утомлённый многолетней борьбой с науками, начинающий лысеть старожил-аспирант.

Особыми успехами в учёбе Золотов не блистал, хотя способности имел и при желании мог занять более высокую ступень в рейтинге успеваемости. Зато все считали Сергея своим в доску и настоящим рубахой-парнем. Для него это было важнее. Редкий день рождения соседей-однокашников проходил без его шумного участия. Неутомимый выдумщик и заводила всегда был душой компании, а некоторые способности в игре на гитаре окончательно ставили его в почётный ряд звёздных личностей молодёжного социума.

Стоит уточнить, что увеселительные бдения привлекали его не столько горячительными напитками, сколько знакомством с представительницами прекрасной половины студенчества.

– Как думаешь, заняли нам пацаны места? Не зря же их заранее отправили, – на ходу пыхтел сигаретой Сергей.

– Если в кафешке не зависли, то заняли. На друга надейся, да сам не плошай. Прибавим-ка ходу для страховки.

К появлению товарищей зал был уже полон. Засланные раньше однокашники призывно махали с верхних рядов. Друзья с трудом добрались к ним между сидящими на ступенях.

– Так, и что здесь происходит? Доложите обстановку! – обратился Сергей к ребятам, пытавшимся теперь вдвоём уместиться на одном кресле.

– Поздно: смотрите и слушайте! – указывая вниз чаши аудитории, ответил щуплый Павел Чернигин, с выдающимся арийским подбородком и умными глазами. «Паулюсом» его прозвали незаслуженно. За два последних века в ветвях генеалогического древа семейства Чернигиных не запутался ни один иностранец.

– Исполняю ваш приказ: ухо я и зоркий глаз! – Золотов не упускал случая подкрепить на людях имидж балагура-весельчака.

На трибуну поднялся доцент философии Иван Фёдорович Рябинин. Призвав поднятой рукой к тишине, он обратился к аудитории:

– Уважаемые господа студенты! Целью нашего сегодняшнего семинара является поиск ответов на злободневные вопросы эвтаназии. Планируется сделать это с позиции базовых наук – фундаментальной философии и биологии. Посмотрим, что у нас получится. Напоминаю, что право на участие в обсуждении имеет каждый третьекурсник указанных факультетов. Всем настоятельно рекомендую не только внимательно слушать докладчиков, но и открыто высказывать своё мнение. А именно смело выступать с поправками, дополнениями или аргументированной критикой. Вполне допускаю, что даже нашим многочисленным форумом дерзких молодых умов мы вряд ли найдём однозначные решения всех проблем. Но, по крайней мере, честно попытаемся. С удовольствием напоминаю, что за любые выступления: критику, комментарии и даже оригинальную точку зрения президиум нашего семинара вправе выставить досрочную отметку за текущий семестр.

По залу пробежал одобрительный шёпот. Избежать мучительной зубрёжки одного из самых трудных экзаменов в предстоящую пору летней сессии было искренним желанием каждого учащегося. И кто в младые лета с готовностью не променял бы безмолвие читального зала на сказочные белыми ночами прогулки по городу-волшебнику Петербургу?

Первым докладчиком в программе семинара значился Пётр Терёхин, хорошо знакомый Старкову. Так сложилось, что с первых дней учёбы в университете они стали непримиримыми соперниками на спортивной площадке. Самолюбивый Виктор стремился пер-венствовать в любом деле, каким бы ни занимался. Сейчас у него появилась возможность поймать сразу двух зайцев: выступить с критикой доклада сокурсника для получения желанного «автомата» и записать внеочередную победу над задиристым парнем.

«Что ж, господин Терёхин! Сделайте одолжение, сообщите нам заученные книжные премудрости. Наверняка не один месяц в читалке проторчали и гору литературы перелопатили. А мы вопросики подкинем неожиданные. Поглядим, как вы ориентируетесь в свободной от прописных истин системе координат», – с чувством превосходства улыбался Виктор.

Тем временем преподаватели занимали места в президиуме, а доцент Рябинин представлял их собравшимся. Начал он с себя:

– Для выполнения обязанностей председателя жюри семинара позвольте мне, уважаемые господа, предложить свою кандидатуру.

Зал отреагировал положительно.

– Вершить справедливый суд в составе уважаемой комиссии будут хорошо известные вам педагоги. Доцент-биолог Андрей Васильевич Бурцев, кандидат философии Светлана Юрьевна Зуева и доктор философии Владимир Иванович Погребов. Сопредседателем по разрешению спорных ситуаций мне хотелось бы видеть заведующего кафедрой доктора биологических наук профессора Крупнова.

Раздались дружные аплодисменты. Среди огромного коллектива преподавателей Санкт-Петербургского университета, пожалуй, не

было личности более известной.

Профессор привстал в кресле, несколько театрально поклонился аудитории прекрасной шевелюрой, чуть тронутой сединой, и аккуратно сел, поправив безукоризненный костюм.

Опубликованные профессором уникальные теоретические исследования и результаты поразительных экспериментальных работ были хорошо известны не только в северной столице, но и всему научному сообществу в стране и за рубежом. Он по праву являлся лауреатом множества престижных отечественных и международных наград и премий, почётным членом академий наук ряда стран и всегда желанным лектором самых известных учебных заведений мира, среди которых были Сорбонна и Принстон, Кембридж и Оксфорд. Всё это создавало вокруг его персоны ореол заслуженной славы и глубокого уважения. Как всех великих современников, его почитали до подобострастия, любили до беспамятства и боялись до заикания.

За особенный интерес ко всему необычному не умещавшемуся в привычные рамки науки студенты иногда называли профессора Магистром, намекая на его возможную принадлежность к тайному ордену носителей древних знаний. Точной информацией никто не располагал, но некоторые подозрения всё же имелись.

Получить приглашение работать у Крупнова на кафедре считалось не просто везением, а настоящим подарком судьбы. Некоторые из его учеников защитили докторскую степень, не достигнув тридцатилетия, но уже зарекомендовав себя подлинными специалистами. Заманчивые предложения поделиться знаниями и опытом регулярно поступали им от крупнейших научных центров с обоих берегов Атлантики.

Каким же проблемам посвятил свой пытливый ум и исследовательский талант многоуважаемый доктор наук Константин Прокопьевич Крупнов?

Предметом приложения его незаурядных способностей были явления достаточно известные, но до конца неизученные или не в должной мере популярно освещённые широкой публике. Их объединяла не совсем ясная физическая природа, что позволяло относиться к ним как «условно возможным» или феноменам. Опираясь только на жизненный опыт и элементарную бытовую логику, разобраться в многообразии сложных процессов не представлялось возможным. Поэтому среднестатистическое большинство считало их непонятными и даже сомнительными.

Интересы профессора, обладающего глубокими специальными знаниями, составляли целый спектр неоднозначных и спорных направлений науки. Среди них были особые виды гипноза, телекинез и телепортация, современная астрология, средневековый оккультизм и определение возможностей и границ высших функций мозга человека. При всём разнообразии тем по многим были получены значительные практические результаты. Работы же по телепатии и ясновидению профессор считал наиболее перспективными.

В отличие от некоторых пожилых чудаковатых коллег, целиком отгородившихся наукой от реальности, Крупнов всегда верно оценивал любую жизненную ситуацию. Он был наделён настоящей деловой хваткой и коммерческим чутьём, позволявшим безошибочно определять, где и когда с наибольшей пользой могут быть опубликованы его работы. Поэтому они всегда появлялись в нужное время в нужном месте. Монографии и тематические рекомендации, экспериментальные методики и научные статьи непрерывно издавались им в разных странах, превращаясь в ощутимый капитал. Даже обширные международные связи использовались Крупновым не только для обмена передовыми идеями. Умело выстроенные, они тоже приносили заметный вклад. Свои коммерческие успехи Константин Прокопьевич не афишировал, и знали о них немногие. Коллеги-преподаватели, студенты и многочисленные ученики подавляющим большинством считали профессора исключительно деятелем науки с мировым именем, а наводить на это имя тень непопулярного в университете предпринимательства он не считал нужным.

Таким образом, заведующий кафедрой доктор наук профессор Крупнов был личностью крайне неординарной и обладал способностями и талантами весьма разнообразными. Высокий и статный, в свои шестьдесят лет он выглядел не старше пятидесяти, если бы не предательская седина, заметно проступившая на висках. Чтение лекций в стране и за рубежом, выступления на бесконечных симпозиумах, конференциях и учёных советах, консультации, исследовательская деятельность и поиск новых оригинальных идей без остатка занимали всё его время.

Доцент Рябинин продолжил вести семинар:

– Секретарём вместо заболевшего Николая Мещерякова предлагается поработать студенту Павлу Чернигину.

– О, Паулюс, великие умы требуют тебя! Ступай, заодно сделаешь доброе дело, спасёшь нас от давки! Кстати, спроси там наших мудрецов, кто придумал, что «в тесноте, да не в обиде»? Вот уж чистая глупость, – оживился Серж.

– Что ж, почту за честь, – студент Чернигин направился к назначенному рабочему месту.

– Право открыть семинар предоставляется студенту третьего курса Петру Терёхину, – объявил председатель.

– Всё, пацаны, пропали наши души! Петруччио – это же птица-

говорун. Запросто до утра может кукарекать, – заверил Золотов.

– До утра не получится. На выступление пятнадцать минут даётся, – просветил его Виктор.

– Твои бы слова да Петьке в уши. Посмотри, каким он гоголем на трибуну прёт! Прям Гай Юлий Цезарь в римском сенате, никак не меньше! Тоги и сандаликов не хватает…

– Слушай, Серьга! Есть у меня желание выступить по его докладу. Разобрать, так сказать, по косточкам. Ты как, не возражаешь?

– Мне-то что за печаль, разбирай что хочешь… Нет, ты глянь, Витёк, какие славные студенточки сюда припорхали! – группа худеньких первокурсниц, пыталась найти места в нижних рядах аудитории.

– Я это к тому, что придётся немного помолчать, послушать на-шего римлянина. Где-то у него должны проскочить явные косяки.

Голос первого докладчика уже разливался по притихшему залу:

– Право на жизнь образует первооснову всех других прав и свобод, складывающихся в этой сфере, и представляет собой абсолютную ценность мировой цивилизации. Рассматривая проблему этого права, нельзя не коснуться вопроса применения смертной казни как наказания исключительной меры. Истоки смертной казни берут свои корни в кровной мести, первой исторически известной форме лишения человека жизни за совершённое преступление.

Пётр Терёхин был классическим образцом «упёртого» студента. К наукам способностями не отличался, звёзд с неба не хватал и хорошие оценки добывал исключительно упорством: зубрил денно и нощно, не щадя зрения и седалищных нервов. Мгновенный анализ полученной информации с точными выводами был Петру недоступен. Напротив, часто требовалось время, чтобы выдать очевидный ответ по пройденному материалу. Понятно, что публичных споров и дискуссий Терёхин старательно избегал.

Молодой человек сделал глоток воды из дежурного стакана на трибуне и оглядел ближние ряды.

– Перейдём непосредственно к эвтаназии. Согласно статье 20 Конституции России, каждый человек имеет право на жизнь, и в то же время статья 21 запрещает жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение. Но как быть, если человек обречён на смерть вследствие неизлечимой болезни? Если же больной, зная это, не пытается расстаться с жизнью, задача общества и органов здравоохранения облегчить страдания и приблизить качество его существования к уровню достойных условий.

Другое дело, если больной не в силах выносить физические и душевные страдания и сам просит о смерти. Нельзя забывать, что жизнь дана человеку, в том числе и для того, чтобы иметь возможность достойно с нею расстаться. Именно здесь перед нами встаёт проблема эвтаназии.

Эвтаназия – от греческого еu – «хорошо» и tha natos – «смерть». Существуют два вида эвтаназии: пассивная – намеренное прекращение поддерживающей терапии медиками, и активная – введение умирающему больному лекарственных средств или совершение других действий, влекущих остановку жизни. На практике же…

– А на практике нашего блока кто-то не гасит свет в местах тихой задумчивости, – не выдержал долгого, по его мнению, молчания Золотов. – И, похоже, это диверсант Паулюс! Придётся отключить его от услуг родного сортира.

– Поручи ему за свет в туалете платить, сразу исправится, – нашёлся Старков.

– Блин, как я сам не допёр? – поразился простоте решения Серж.

– Верхние ряды! Соблюдайте, пожалуйста, тишину, – председатель строго посмотрел в их сторону.

Сложные формулировки и определения докладчика разбегались по притихшему залу.

Золотов наклонился к Старкову:

– Как думаешь, Петруха всё понимает, о чём так лихо шпарит по бумажке? Сильно сомневаюсь, что он так же бойко будет на вопросы отвечать.

– Это я и хочу проверить. Подкину парочку для затравки, проверю, как у него соображалка работает.

– Постой, я чё-то не въехал. Так ты хочешь при помощи братца Петруши досрочно экзамен отхватить?

– Попытка не пытка, попробую. Начну с общих замечаний. Он парень горячий, наверняка спорить полезет, тогда может получиться. Всё на усмотрение комиссии: понравятся мои поправки и дополнения, глядишь «автомат» заработаю.

– Ради бога, Витёк, делай, как хочешь. Только чертовщину свою не включай, а то как-то не по-пацански будет…

– Не волнуйся, всё будет по чесноку!

Пётр Терёхин был честным, ответственным и трудолюбивым парнем, но при этом с горечью сознавал, что толковым студентом педагоги его не считают. Этот доклад должен был изменить ситуацию в лучшую сторону, и положительная оценка требовалась третьекурснику позарез. Особенно успокаивало то, что чреватые возможным конфузом прения не предполагались. На досрочный экзамен Пётр особо не надеялся, это была уже не его высота.

– …Активные противники эвтаназии убеждены, что негуманно лишать жизни пациента, даже если он этого просит, что человек при любых обстоятельствах обязан бороться за жизнь, а медицина обязана помогать ему. Эвтаназия как осуществляемое действие прекращения жизни человека, подпадает под действие целого ряда законов, которые регламентируются в каждом государстве сводами устойчивых юридических положений, правил и исторически сложившихся норм. Зачастую они вступают в противоречие с некоторыми принципами морали и культуры. В результате совокупность всех требований относительно эвтаназии даже в одном государстве часто не имеет общей позиции.

Оратор добрался до последней страницы своей записки:

– В заключение я хотел бы предложить создать Международный совет по проблемам эвтаназии – МСПЭ. Деятельность этой организации будет способствовать формированию законодательных решений, в достаточной степени универсальных для каждого современного государства. Только при совместной работе полномочных представителей всех стран можно выработать единую концепцию, приемлемую для решения актуальных проблем эвтаназии в каждой отдельно взятой стране.

Докладчик закрыл папку. Зал вздохнул и зашевелился. Сергей толкнул локтем товарища:

– Очнись, богатырь! Пробил твой звёздный час!

– Спасибо за поддержку. Похоже, я готов к битве, – подхватил его настроение Виктор.

В президиуме поднялся доцент Рябинин:

– Итак, господа студенты, вы прослушали первое выступление. Пожалуйста, прошу высказываться! Должен заметить, что доклад содержит не только известные цитаты и обобщения, но и собственные интересные мысли и предложения автора. На мой взгляд, он вполне претендует на положительную оценку. Решение за комиссией. А вот и желающий… – председатель заметил в верхних рядах поднятую руку.

– Третий курс биофака, Виктор Старков. Я хотел бы спросить докладчика…

– Спускайтесь, пожалуйста, сюда. Мы с удовольствием вас послушаем.

На подиум аудитории вышел спортивного вида молодой человек.

– Разрешите сразу перейти к сути дела? Хотелось бы узнать у господина Терёхина, существует ли сегодня в отечественной медицине какая-нибудь методика для определения степени вероятности выздоровления тяжёлого больного? Может быть, есть какой-нибудь универсальный прибор, способный установить уровень жизнеспособности человека? Возможно, Минздрав выпустил какие-то рекомендации для оценки оставшегося времени жизни пациента, определив которое не требовалось бы долгое поддержание сил, обрекающее его на годы мучений?

– Только за эти вопросы студента Старкова уже можно поощ-рить,– заметил Иван Фёдорович.

Зал оживился. Назревал спор, однако Терёхин не растерялся. Тему он действительно проработал основательно.

– Надеюсь, всем присутствующим хорошо известно: никакого волшебного прибора, определяющего близкую смерть или выздоровление больного, не существует. Человеческий организм не при-митивный детский конструктор, а сложнейшая биохимическая самоорганизующаяся система, при поломке которой недостаточно заменить несколько винтиков.

Как правило, для лечения требуется осуществить сложный физиотерапевтический процесс, в течение которого врач наблюдает за реакцией организма и вносит необходимые коррективы. При этом состояние больного часто не позволяет делать даже краткосрочные прогнозы. Никаких чудесных методик оценки вероятности выздоровления и рекомендаций по определению оставшегося времени жизни никто пока не придумал. А пространные рассуждения о каком-то сверхумном приборе – это настоящая ерунда. Думаю, даже в будущем ему вряд ли найдётся применение. К тому же не забывайте о погрешностях любой аппаратуры, ценой которых в данном случае может стать жизнь человека.

Довольный своим ответом Терёхин оглянулся на президиум в надежде угадать отношение к сказанному, но лица преподавателей хранили полный нейтралитет.

Старков тут же откликнулся:

– Согласен, моё предложение может показаться сегодня нереальным, рискованным или преждевременным. Но, когда-то и электричество было фантастикой, и полёты в космос…

– Технический прогресс закономерен, это аксиома. Но использовать некое оборудование для определения границ жизни человека – абсурд. Идея из области фантастики, а точнее, вредных заблуждений. Хотя ещё правильнее было бы назвать это элементарной глупостью!

Страсти накалялись, вмешался председатель:

– Вынужден констатировать, господа студенты, что у нас разразилась настоящая научная баталия. Это прекрасно, молодые люди, что вы так горячо отстаиваете свои убеждения, но этические нормы общения всё же прошу соблюдать, – попытался успокоить он спорщиков и, повернувшись к Старкову, добавил:

– Есть ли у вас ещё аргументы в защиту своей позиции?

– Да, конечно. Напомню всем и господину Терёхину, что мысль об изготовлении злополучного прибора принадлежит не мне, а ему. Я не собирался его изобретать, а лишь спросил, существует ли что-то подобное? Он озвучил мысль о его создании и меня же пытается за это покарать!

Стайка аплодисментов поддержала выпад Виктора.

– По-моему, я достаточно ясно ответил на все вопросы. Предлагаю закончить пустые препирания, – Терёхин начинал нервничать и терять контроль над ситуацией.

Старков же невозмутимо заметил:

– Прежде всего, хочу успокоить студента Терёхина тем, что я не планирую разгромить в пух и прах его выступление. Напротив, в дополнение к его докладу предлагаю использовать новый принцип диагностики пациентов при заболевании любой тяжести. В том числе близких, если так можно сказать, к зоне эвтаназии. Для этого ничего не нужно изобретать, требуется только человеческий организм. Точнее, определённым образом подготовленный эксперт с совершенно конкретными способностями. В дальнейшем группы таких специалистов смогут устанавливать жизнеспособность граждан на всей территории страны. Причём как больных, так и здоровых. Они же, наверное, будут определять необходимость применения эвтаназии, – выдал Виктор на одном дыхании.

Зал оценил его слова снисходительными улыбками, хотя кое-где снова раздались аплодисменты. Слишком революционная идея может показаться сумасбродной и способной шокировать даже подготовленную публику. Особенно если с ходу трудно разобрать, чего в ней больше: настоящей научной полезности или безбашенного юношеского авантюризма.

Взгляды присутствующих сошлись на старшекурснике Викторе Старкове.

В это время в президиуме поднялся высокий представительный мужчина:

– Надеюсь, выражу общее мнение, если поблагодарю докладчика за выступление и разрешу ему вернуться на своё место в зале.

Хорошо поставленный баритон принадлежал профессору Крупнову. Его старинный друг и коллега, доцент Симанов, отметил бы сейчас по его поведению серьёзный интерес к возникшей ситуации.

– Позвольте мне, господа студенты, на правах сопредседателя задать несколько вопросов оппоненту нашего докладчика. Скажите, пожалуйста, Виктор – если не ошибаюсь – что именно вы хотите узнать с помощью ваших чудо-экспертов? И чем вас не устраи-

вает старый испытанный способ определения состояния пациента по сбору анализов? Как правило, он даёт достаточно полную клиническую картину любого заболевания. Зачем же изобретать велосипед и городить ненужные сложности?

Аудитория немедленно наполнилась иронией. Послышались колкости в адрес молодого человека. Но Старков не растерялся:

– Специалисты, о которых я говорю, определят то, что нельзя выявить обычными анализами.

– Будьте добры, поясните…

– Они установят фактический потенциал всех жизненных сил пациента. Если их достаточно для преодоления болезни, ему необходимо помогать всеми возможными средствами. Если же организм необратимо угасает, то любое лечение бесполезно, человек обречён. Всё это определяется это при помощи чувственных ощущений.

– Вот как? Вы нас заинтриговали! Другими словами, ваш супермен, или группа таковых, при первом же осмотре больного должна поставить точный диагноз, физически почувствовав некую величину его здоровья?