Посвящается моим детям и внукам

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Рецензенты:

доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Л. И. Бородкин

доктор исторических наук К. А. Соловьев

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© М.А. Давыдов, 2022

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022

Правительство красноречиво описывает блаженство, вкушаемое подданными под его державою; помещики также красноречиво доказывают, что их крестьяне лучше и счастливее всех свободных людей в мире. Правительство указывает на западные народы как на пример несчастных последствий свободного правления; помещики указывают на состояние государственных крестьян как на такое бедствие, от которого избавлены их крепостные люди.

Впрочем, ни та, ни другая власть не хочет видеть, что ее подданные сочли бы за величайшее счастие, если бы их положение хотя несколько уподобилось тому, которое должно служить им уроком и предостережением от пагубных замыслов.

Как правительство, так и помещики равно утверждают, что либеральные стремления ни что иное, как подражание Западу, нисколько не приложимое к России. Россия, по их мнению, страна совершенно непохожая на другие, имеющая такие особенности, которые делают существующий порядок единственно для нее возможным.

Никто, впрочем, до сих пор не потрудился объяснить, что это за странные особенности. Кажется, это обыкновенно то, что выгодно для властей. Аргументы следственно одинаки: это аргументы всех притеснителей.

Б. Н. ЧИЧЕРИН. Современные задачи русской жизни. 1856 г.

Заставить страну жить на основании других принципов, чем те, которые признаны всеми народами мира правильными, задача может быть правильная с патриотической точки зрения, но совершенно недостижимая и поэтому никакого значения не имеющая.

Идея эта нежизнеспособна и поэтому обречена на крушение, и утешаться тем, что подобная политика до поры до времени возможна, значит закрывать глаза на будущие последствия.

С. И. ШИДЛОВСКИЙ. Воспоминания. 1923 г.

От автора

Эта книга – о бремени истории.

О том, какую силу имеют над нами вековые демоны.

О живучести, казалось бы, отживших идей, реализация которых уже не раз ставила нашу страну на край гибели.

Мои предыдущие работы[1], полагаю, подкрепили оптимистический, «позитивный» подход к пореформенной эпохе. Я показал, что модернизация Витте-Столыпина была временем успешных реформ, превративших Россию в конце XIX – начале XX в. в одну из самых динамично развивающихся стран в мире.

Вместе с тем я настаивал на том, что она, в сущности, была «модернизацией вопреки», то есть преобразованиями, которые отвергала и которым сопротивлялась значительная и влиятельная часть русского общества.

Именно с 1890-х гг., когда верховная власть начала проводить экономическую политику, которая во многом шла вразрез с доминирующими в общественном мнении (и во многом в правительстве) тенденциями, Россия начала эффективно преодолевать то громадное отставание от передовых стран Запада, которое однозначно фиксируется в середине XIX столетия.

Следовательно, если бы элиты не сопротивлялись модернизации, развитие Российской империи после 1861 г. в целом могло быть намного успешнее.

Природа данного противодействия и его многообразные для нашей истории последствия и находятся в центре настоящей книги.

Эта тема куда интереснее и масштабнее, чем может показаться на первый взгляд: ее анализ позволяет увидеть ряд ключевых проблем нашей истории с не вполне обычного ракурса.

В частности, понять, почему у многих людей первая ассоциация с царской Россией – понятия «отсталость», «незавершенные реформы», «обреченность на революцию» и т. п.

Я имею в виду не столько «метафизические» аспекты проблемы отсталости, породившие обширную литературу, начиная с Гершенкрона.

Я в первую очередь о нашем повседневном, если так можно выразиться, идейном обиходе, в котором эта отсталость обрела отдельную самостоятельную жизнь и воспринимается как некий объективный факт мироздания, вроде строения Солнечной системы.

С одной стороны, удивляться тут нечему. На то, чтобы мы с пеленок помнили об этом, за последние сто лет были потрачены гигантские ресурсы и методы убеждения, включающие ГУЛАГ.

Ведь образ царской России как отсталой страны с незавершенными реформами и ограниченными возможностями имеет смысл столько в соотнесении с Россией Советской – страной успешных реформ и неограниченных возможностей, включая практику неограниченного геноцида собственного народа.

А с другой стороны – парадигма отсталости и кризиса не позволяет ответить на очень простые вопросы.

Прежде всего – как она совмещается с тем, что именно после 1861 г. русская культура завоевала безоговорочное мировое признание, что появились первые Нобелевские лауреаты и др.?

Отсталая страна может дать одно-два великих имени, но не мощный – именно мощный – взлет культуры на протяжении десятилетий.

Кроме того, обычная трактовка экономической отсталости Империи в логике сказки о «Репке» – «тянут-потянут, вытянуть не могут…» – не укладывается в сумму общеизвестных фактов.

Так, совершенно понятно, что при всех сложностях дореволюционная индустриализация отнюдь не была, условно говоря, ни строительством вертолета на Демидовской мануфактуре XVIII века, ни разведением цитрусовых на берегу моря Лаптевых, ни даже «пятилеткой в четыре года».

Самые современные заводы во второй половине XIX – начале XX в. строились, как известно, за год-полтора-два – было бы зачем и кому строить, и для этого не нужна была «сплошная коллективизация».

Столыпинская аграрная реформа за несколько лет безусловно преобразила страну к лучшему. Оказалось, что царизм способен проводить успешные масштабные преобразования.

Однако сказанное тут же вызывает встречный вопрос: а почему же заводов тогда строили недостаточно?

И почему реформа Столыпина осуществилась – как думают многие – слишком поздно?

Мой ответ таков.

Я считаю, что после 1861 года Россия во многом сознательно де-факто реализовывала антикапиталистическую утопию[2].

Утопию о том, что в индустриальную эпоху, во второй половине XIX века, можно быть «самобытной» великой державой, то есть влиять на судьбы мира, принципиально отвергая все то, за счет чего конкуренты добились преуспеяния, и в первую очередь – общегражданский правовой строй и свободу предпринимательства. Естественным следствием этой политики стало унизительное поражение в Русско-японской войне, которое спровоцировало революцию 1905 г.

Лишь с 1906 г. вектор развития страны начал меняться в сторону построения правового государства.

Сказанное не только поворачивает в другой ракурс привычные подходы к пореформенной эпохе, в том числе и к проблеме «отсталости», но и делает понятнее ряд актуальных – чтобы не сказать злободневных – сюжетов.

Каких?

Все мы – кто в большей, кто в меньшей степени – современники неудачных масштабных реформ, поэтому неудивительно, что в последние годы люди все чаще задумываются над тем, почему попытки либерализации России в течение последних 160 лет оказываются бесплодными, – по крайней мере с внешней стороны.

Не так давно историк С. В. Мироненко, касаясь этой темы, апеллировал к своим воспоминаниям о перестройке. В частности, он заметил, что чем чаще М. С. Горбачев повторял, что «перестройка необратима», тем сильнее эти слова ему казались «заклинанием человека, боящегося как раз обратного и убеждающего самого себя в правильности выбранного пути».

И действительно, продолжает свои рассуждения ученый, «каждый раз, когда в истории России начиналось коренное переустройство страны, опасность возврата к прошлому оказывалась жестокой реальностью. После реформ следовал период контрреформ, либеральный курс сменялся завинчиванием гаек, усилением реакции. Страна как-то не могла, не решалась встать на путь коренных перемен, хотя, казалось бы, осознавала их необходимость и даже неизбежность»[3].

Посыл Мироненко осмыслить этот феномен, условно говоря, ватной стены, на которую натыкаются попытки сделать жизнь России свободнее, вполне понятен. У меня, как и у многих, есть собственный опыт приобщения к размышлениям такого рода.

В 1985 г., закончив, но еще не защитив кандидатскую диссертацию «Монополия и конкуренция в сахарной промышленности России начала XX века», я начал писать книгу «Оппозиция Его Величества» о генералах М. С. Воронцове, Д. В. Давыдове, А. П. Ермолове, А. А. Закревском, П. Д. Киселеве, И. В. Сабанееве. Люди необычных судеб, герои удивительного времени, они – в разной степени, конечно, – давали пример того, как человек может встать над своей судьбой, определяемой рождением и воспитанием. Я пытался выяснить их взгляды на Россию и русскую армию в 1815–1825 гг., т. е. в период, вместивший и последний приступ Александра I к коренным реформам страны, и переход к реакции.

В ту пору – издержки советского истфака – мне казалось, что эта книга связана с моей диссертацией не больше, чем, к примеру, с греко-скифской археологией.

Однако, стоило мне со временем перейти от анализа статистики начала XX в. к живым людям, чью жизнь она описывала, как выяснилась ущербность этого мнения. Оказалось, что многое из того, что волновало моих героев в 1815–1825 гг., было вполне актуальным поводом для беспокойства и через полвека, в период Великих реформ, и почти век спустя, во время реформ П. А. Столыпина.

То есть за три четверти века – от Александра I до русско-японской войны – многие важнейшие, коренные вопросы русской жизни не были решены. Их поместили, условно говоря, в вечную политическую, социальную и экономическую мерзлоту, в которой многие из них существуют и сегодня.

Именно данным обстоятельством в очень большой степени обусловлено и появление антикапиталистической утопии, и антимодернизационные настроения элит (и не только элит), и тот комплекс явлений, который привычно связывается с «отсталостью» Российской империи.

И нам предстоит с этим разобраться.

Прежде всего нужно получить максимально развернутые ответы на два связанных вопроса:

1. Каким образом элементарный, казалось бы, хозяйственный сюжет о том, как выгоднее получать с крестьян подати, – посадив их на передаваемые по наследству участки или заставляя их уравнивать землю сообразно изменениям в составе семей или достатке, превратился в проблему крестьянской общины, «в социальную проблему, в вопрос о судьбах России»?[4]

2. Почему П. А. Столыпин в 1906 г. заявил, что «наша земельная община – гнилой анахронизм, здравствующий только благодаря искусственному, беспочвенному сентиментализму последнего полувека, наперекор здравому смыслу и важнейшим государственным потребностям»[5].

Кроме того, мы должны уяснить причины возникновения антикапиталистической утопии и факторы, обеспечившие ее устойчивость во времени и популярность среди представителей разных общественно-политических течений. Для этого необходимо охарактеризовать эволюцию положения дворянства и крестьянства до 1861 г., восприятия первым второго, направление аграрной политики самодержавия, развития правосознания и особенности идейной эволюции русского общества во второй четверти XIX века, во многом повлиявшие на конструкцию Великой реформы и ход модернизации.

И тогда многое станет понятнее.

Например, почему в аграрной стране, где население ежегодно в среднем возрастало на 1,5 млн человек, правительство десятки лет сознательно тормозило колонизацию почти пустой Сибири и эмиграцию из страны, а интенсификация крестьянского хозяйства стихийно началась спустя чуть ли треть века после освобождения.

Почему промышленность развивалась так слабо, что была неспособна вызвать отток лишних рабочих рук из деревни, как это было везде в мире?

Почему отсчет индустриализации всерьез начинается только с 1887 г.? А на что ушла четверть века после 1861-го? На «мучительную перестройку» промышленности, о которой говорят учебники?

Ведь цивилизация в передовых странах сделала за эти годы громадный рывок вперед. Скажем, Япония, стартовав из своего условного XVII века, перестроилась куда быстрее и эффективнее.

Список «почему» легко продолжить, однако едва ли это необходимо делать сейчас.

* * *

Автор очень благодарен друзьям и коллегам, помогавшим ему в работе над этой книгой.

Я бы хотел почтить память своего покойного научного руководителя, профессора В. И. Бовыкина, который познакомил меня с данной тематикой.

Я искренне признателен Л. И. Бородкину, И. М. Гарсковой, Т. Я. Валетову, М. В. и А. Б. Голубовским, Я. А. Гордину, Е. А. Елпатьевской, А. Б. Каменскому, И. В. Курукину, К. А. Соловьеву за ценное научное сотрудничество и душевную поддержку.

Отдельно отмечу бесценную – как и всегда – помощь моей дочери Евгении Давыдовой.

Пролог

9 августа 1878 г. с борта пришедшего из Любека парохода на рижский причал смотрел 22-летний датчанин.

Человек вполне сухопутный, он был измотан жестоким трехдневным штормом и только-только «начал приходить в человеческое состояние».

Позже, вспоминая этот день, он заметит: «Как и у большинства молодых людей с амбициями, у меня были очень большие представления о той роли, которую я со временем буду призван сыграть в обществе. Какой-нибудь болезненной недооценкой своих способностей я, во всяком случае, не страдал. Поэтому я был несколько разочарован тем приемом, который мы получили по прибытии в Ригу. Там была только группа тупых портовых грузчиков, слонявшихся по причалу…».

Багаж, с которым он проходил таможню, был не вполне обычным, – большой сундук с литературой по сельскому хозяйству и даже «целый плуг», не считая других орудий. Таможенники встретили нашего героя «благосклонно» и не стали досматривать книги, хотя обязаны были это сделать: «Должно быть, в те далекие дни у меня была внушающая доверие внешность, и, кроме того, я был, несмотря на мое немалое самомнение (или, может быть, именно поэтому), довольно наивным божьим созданием из провинции».

Мемуарист с таким зарядом самоиронии априори симпатичен читателю. Не зря, по Фазилю Искандеру, это один из признаков истинного ума и самодостаточности.

Кстати, относительно как минимум двух вещей автор не ошибался.

Во-первых, по поводу внешности, внушающей доверие.

Сохранилась его фотография, сделанная накануне отъезда в Россию.

Это мужественное и вместе с тем приятное лицо – лицо определенно незаурядного человека.

Высокий лоб с решительным клином русых, зачесанных наверх коротких волос. Твердый, немного исподлобья, спокойный взгляд светлых глаз. Крепкие, чуть скошенные скулы, подбородок, который, если верить детективам, принадлежит волевым людям. Красиво очерченный рот. Спокойно сложенные сильные руки. В целом – весьма уверенный на вид, внушительно скроенный молодой человек. Цитируя классика, «в общем такие нравятся женщинам. И на мужчин производят впечатление» (на более поздних фото это лицо уже отягощено усами и эспаньолкой – тем камуфляжем, который создает образ и в то же время стандартизирует любую внешность).

Во-вторых, не ошибся он и относительно роли, сыгранной им в истории той страны, которую он впервые увидел в Риге и в которой провел последующие 50 лет.

Не уверен, однако, что его имя знакомо читателю.

Автор цитируемых записок – Карл Андреас Кофод, человек, которому суждено было стать не больше и не меньше как провозвестником аграрной реформы, получившей в нашей истории название Столыпинской, ее видным идеологом и одним из авторитетнейших деятелей.

Он родился 16 октября 1855 г. в семье аптекаря в городке Сканнерборг в Юго-Восточной Ютландии. Его отец, сын землевладельца, стал фармацевтом вопреки мечте о сельском хозяйстве. Со временем, однако, все встало на свои места – он продал аптеку и на заранее купленной земле построил усадьбу, которую символично назвал «Доброй Надеждой».

Любовь к сельскому хозяйству отец сумел передать сыну. С 14-ти лет Карл начал практическое изучение сельского хозяйства, сначала в отцовском, потом в других имениях. В 1873 г. он поступил в Королевскую ветеринарную и сельскохозяйственную академию, которую закончил, между прочим, вторым в выпуске, чем, однако, был недоволен. Высокая международная репутация академии позже сыграла «чрезвычайно большую» роль в российской карьере Карла. Дания уже тогда считалась страной эталонного сельского хозяйства.

Два года он работал помощником управляющего имения, после чего, расширяя квалификацию, прошел курсы по практическому ведению молочного хозяйства, которыми руководил мировой авторитет в этой области профессор Т. Р. Сегельке.

Наконец, пишет автор, «движимый стремлением увидеть мир, которое присуще многим жителям севера, я летом 1878 года поехал в Россию»1.

Почему в Россию?

Карл объясняет это «игрой случайностей». Его кузен-филолог стал воспитателем в Катковском лицее в Москве, и это, по словам Кофода, немного приблизило к нему Россию.

Однако отъезду предшествовал поступок, который трудно отнести к числу случайных и который хорошо показывает меру романтизма и здорового авантюризма, а также чувства справедливости, присущих этому необычному молодому человеку.

Когда в 1877 г. началась война России с Турцией за Болгарию, он явился в русское генеральное консульство в Копенгагене и предложил себя в качестве добровольца. Этот шаг стал как бы эпиграфом к его дальнейшей жизни.

Ему, впрочем, объявили, что Россия в нем как в солдате не нуждается: «Оскорбленный тем, что мною пренебрегли, я покинул консульство, но не саму мысль найти путь, который привел бы меня в Россию».

В итоге он присоединился к компании датчан, купивших имение Перекалье неподалеку от Великих Лук и приводивших его в порядок после пожара, – пока сделка оформлялась, все постройки сгорели.

Из Риги он поездом доехал до Витебска, а затем на почтовых до места назначения. Эта поездка оставила нам прелестную зарисовку: «Никогда не забуду впечатления красоты, которое охватило меня, когда я, после многочасовой езды по мрачному хвойному лесу, выехал из него и увидал вдруг перед собой в долине реки Великие Луки. Не сам город производил это впечатление, он был серым и ничего не говорящим. Но церкви! Опоясанные сверкающей серебряной лентой Ловати, стояли они в солнце позднего лета со своими многочисленными маленькими позолоченными куполами, которые так чудесно вырисовывались на фоне зеленых крыш и окрашенных в светлые тона стен! Казалось, я никогда прежде не видал такой захватывающей симфонии красок»2.

Датчане восстанавливали сгоревшие строения, а квартировали покуда у прежнего владельца купленного имения, Михаила Петровича Объедова, «интеллигентного, образованного, одаренного, благородно мыслящего и очень красивого молодого человека». Он находился под надзором полиции за участие в студенческих беспорядках 1870 г., а его брат, после «хождения в народ» сосланный в Вятку, к этому времени уже бежал заграницу.

Весьма характерно, что наш герой с самого начала серьезно взялся за русский язык («Я был прилежен. Каждый вечер я читал до 10 часов, а в 4 часа следующего утра уже опять сидел с моими книгами»).

Объедов, с которым они сразу же сблизились, стал учить его русскому языку, т. е. поправлять его произношение, когда тот читал вслух, а Карл, который к этому времени стал Андреем Андреевичем, таким же образом учил его немецкому.

Объедов стал его первым постоянным собеседником в России, от которого он, несомненно, многое узнал о стране. Через некоторое время А. А. познакомился с его сестрами, приехавшими из Петербурга, и «воспылал любовью к одной из них», на которой со временем счастливо женился.

Осень и зиму датчане валили лес, превращали его в строительный материал и вывозили к месту будущей стройки. Понятно, что все это было временно – Карлу «хотелось попробовать свои силы», испытать себя как специалиста. Возникали и исчезали какие-то варианты трудоустройства, но в начале 1880 г. один из них оказался реальным.

Коллега его брата, работавшего в Катковском лицее, словак из Австро-Венгрии Юрий Юрьевич Ходобай, адаптировал и переложил на русский язык знаменитую тогда латинскую грамматику Фердинанда Шульца, «за которую русские гимназисты возненавидели его имя». Впрочем, гонорара за эту работу, выдержавшую до революции более 10-ти изданий, хватило, чтобы купить имение Титово между Калугой и Тулой, а Кофода – по рекомендации брата – он пригласил туда управляющим и, судя по всему, не пожалел.

А нашему герою, «сильному как медведь», вскоре по приезде пришлось свести самое близкое знакомство с нравами русских земледельцев: «У меня были довольно сносные отношения с крестьянами, хотя мне приходилось постоянно ссориться с ними, запрещая им рубить в лесах и стравливать помещичьи поля. Одна из таких ссор, вскоре после моего вступления в должность, кончилась для меня ударом дубины по затылку, в результате чего я вынужден был уехать в Данию на 2 месяца, чтобы оправиться от этого».

Не каждый иностранец вернулся бы назад после такого дебюта. Кофод, однако, в июле 1880 г. снова был в Титово, и вскоре произошло событие из разряда тех, которые постфактум принято именовать судьбоносными.

Шла жатва, убирали овес, он верхом «разъезжал между скирдами и дирижировал крестьянами, которые возили снопы с поля домой». В этот момент ему принесли телеграмму от его старого учителя, профессора Сегельке, сообщившего, что он в Москве и хочет повидаться. Ходобай любезно отпустил его на несколько дней.

Сегельке всегда было интересно, как идут дела у его учеников; к тому же он прозорливо решил, что Кофоду будет полезно познакомиться с некоторыми незаурядными людьми.

Так и произошло. Позже автор часто с благодарностью вспоминал своего учителя за внимание и заботу. Через него он познакомился и подружился с пионерами русского молочного скотоводства и, в том числе и со знаменитым Николаем Васильевичем Верещагиным, основателем молочного дела в России, и людьми его круга, «ведущими личностями в русском скотоводстве и молочном деле». Больше других Кофод сблизился с Верещагиным, «братом всемирно известного художника. Он тоже имел душу творца, был одарен богатой фантазией и энергией, которая лишь возрастала при встрече с трудностями. Для развития русского молочного хозяйства он тратил деньги, не считая… С их помощью мало-помалу русское молочное хозяйство создавалось, и создателем его был Верещагин. Мы хорошо подходили друг к другу, так как я тоже был большой фантазер»3.

Познакомился Кофод и с В. И. Бландовым, другом и соратником Верещагина, первым крупным экспортером русских молочных продуктов, который, как и Верещагин, начинал морским офицером (они дружили с морского кадетского корпуса). Сыроварению он учился в Голландии, а затем они вместе создали артельную сыроварню в селе Коприно в Ярославской губернии.

Позже Бландов вместе с братом открыл свою фирму, стал миллионером и одним из главных воротил рынка молочных продуктов в России. В частности, он стоял у истоков сибирского маслоделия.

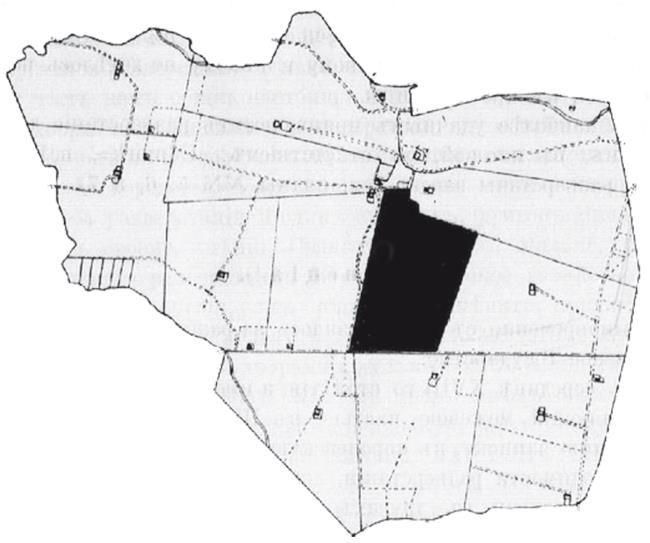

Схема 1. Деревня Орел ев в Дании в 1768 г. до разверстания.

Черные полосы принадлежат одному двору.

Был там и Аветис Калантар, также ученик Сегельке, в будущем – основатель Вологодского молочного института, успевший потрудиться и в советское время.

Куда бы Сегельке ни приезжал, его всегда встречали как всемирно известного ученого. Русские специалисты по молочному делу также хотели приветствовать его и проявить лучшие стороны нашего гостеприимства.

«В один их тех памятных дней в Москве Сегельке, я и несколько наших русских хозяев собрались вечером в одном из прекрасных московских ресторанов. Главной темой разговора были меры, с помощью которых можно было бы поднять продуктивность примитивного хозяйства русского крестьянина.

Мы, датчане, заявили, что прежде всего крестьянские земли должны быть разверстаны. То есть те разбросанные земельные участки, из которых состоял крестьянский надел, должны быть собраны в одно целое вместе с принадлежащей данному крестьянину частью общих пастбищ».

Схема 2. Деревня Орслев в Дании после разверстания. Полосы сведены воедино.

Кофод честно признается, что тогда он имел очень туманное представление о разверстании, что и понятно – в Дании оно было проведено еще в XVIII в., и это уничтожение чересполосицы было одной из важнейших причин фантастически быстрого подъема датского сельского хозяйства в течение последнего столетия. Автор просто не видел в Дании не то, что неразверстанных деревень, а даже плана такой деревни. В школе на эту проблему обращали мало внимания.

Однако какое-то понятие об этом у автора было. За два года жизни в русской деревне он видел вполне достаточно «глупых распределений земельных владений между крестьянами, чтобы понять, что прежде чем принадлежащие каждому двору участки земли не будут собраны в одно легко обозримое территориальное целое, не может быть речи о быстром подъеме крестьянских хозяйств. К тому же то, чего я не знал о значении выделов, знал профессор.

Мы с профессором мужественно защищали нашу точку зрения, но все наши аргументы отскакивали от предвзятых русских, как от стенки горох.

Они, т. е. наши аргументы, принимались снисходительно как знак нашего незнания фактического положения дел[6]. В известной степени так оно и было: мы бы никогда не завели разговор об этом, если бы знали, насколько больным был в то время вопрос о русском общинном землепользовании.

Мне наши хозяева посоветовали, если я намерен остаться в России и заниматься сельским хозяйством, познакомиться с сущностью общины. Тогда бы я понял, считали они, что эта форма владения является благословением для страны и что поэтому всеми силами нужно стараться сохранить ее.

Хотя это и не было сказано прямо, мы, однако, поняли, что для наших хозяев русский “мир” был областью, о которой иностранцы не имели никакого понятия, и поэтому они с полным правом могли ожидать, что мы, иностранцы, будем достаточно тактичны, чтобы не критиковать его»4.

Поэтому профессор деликатно перевел разговор на другие темы, и остаток вечера собеседники оживленно обсуждали артели по обработке молока, появившиеся тогда в северной России.

«Когда позднее мы с профессором обсуждали разговоры этого вечера», – продолжает Кофод – «мы не могли понять образ мыслей наших – во всех остальных отношениях разумных – хозяев.

Должны же они понимать, считали мы оба, что до тех пор, пока земля отдельных крестьян разбросана полосками и клочками по всей площади, принадлежащей деревне, не может быть и речи о быстром развитии крестьянских хозяйств.

Я достаточно был наслышан (и профессор – не в меньшей степени) о том, что русское общинное землепользование было не совсем таким, как датское, или, вернее, как западноевропейское. Мы знали также, что его своеобразие состояло в периодически повторяющихся переделах земли между домохозяевами. Но почему, в каких размерах и каким образом осуществлялись на практике эти переделы, мы не знали»5.

Тогдашние описания России иностранцами обходили данную тему.

Точно так же все русские, которых Кофод расспрашивал об этом, «не могли дать сколько-нибудь ясного ответа о сути и значении общинного землепользования. Для них понятие “мир” было догмой, о которой не нужно и невозможно дискутировать.

Итак, в тот момент я знал не много о характере русской общины. Но все-таки из дискуссий с нашими русскими друзьями я понял, что их оценка общинной формы владения была больше из области чувств, чем реальной и сознательной оценкой ее характера.

Для них было достаточно, что община была истинно русским явлением, поэтому она была вне всяких дискуссий, чем-то святым. Но какою она сложилась, и именно из-за ее священного характера, – она была существеннейшей помехой в проведении такого распределения земельных владений, когда каждый отдельный крестьянин получил бы причитающуюся ему часть в форме собранного, легко обозримого и удобного для обработки участка. Община была абсолютно несовместима с таким распределением земли»6.

Память – вещь зыбкая, и разговоры, восстанавливаемые мемуаристом по памяти много лет спустя, совсем не то, что протокольная или дневниковая запись. Однако сомневаться в точности изложения беседы Кофодом не стоит, поскольку она совершенно типична.

В этом описании интересно многое, но сейчас отмечу тот важный факт, что оппоненты датчан не были среднестатистическими представителями российского образованного класса, чей кругозор умещался в несколько цитат из Герцена и Чернышевского.

Не относились они и к народнической профессуре, у которой с наукой и научной этикой проблем было не меньше, чем у тогдашнего Святейшего Синода с веротерпимостью.

С ними спорили отнюдь не дилетанты, не умеющие отличить овса от ржи, а сугубые профессионалы, которые 20 лет находились в гуще народной жизни и практически знали русское сельское хозяйство.

Причем то были люди, которые все эти годы были не просто движимы идеей подъема благосостояния крестьянства, но лично предпринимали для этого очень серьезные усилия, в том числе и материальные. Верещагин расстался с морем в преддверии освобождения крестьян, вдруг ощутив свою миссию. Так же чуть позже поступил Бландов, и то, что у него окажется мощная деловая хватка и что к моменту знакомства с Кофодом у его торговли будут миллионные обороты, выяснится позже.

Всё их многолетнее подвижничество, связанное с молочным делом, с просвещением крестьян, с созданием в русской деревне новой реальности имело, среди прочего, целью дать крестьянам другую жизнь, другие заработки, вывести их из хозяйственного застоя.

Тем не менее, даже эти «во всех остальных отношениях разумные» люди, не могли выйти за рамки общепризнанных, как мы увидим ниже, догматов.

Этот вечер сыграл важнейшую роль в жизни нашего героя.

Иногда для того, чтобы твоя судьба стала частью чего-то по-настоящему масштабного и стоящего, не нужно вербоваться, скажем, на каравеллу «Санта Мария». Достаточно оказаться в интересной компании.

По-своему забавный эпизод, всего-то светский ресторанный разговор не только дал 24-летнему Кофоду огромную пищу для ума, но и во многом предопределил сценарий его жизни.

После этого памятного вечера он ясно понял, что консолидация крестьянских полосок в компактный участок невозможна, пока в русском обществе господствует атмосфера восприятия уравнительно-передельной общины как национальной святыни.

Ему стало понятно, что никакие прагматичные доводы об интенсификации не подействуют на общественное мнение, пока он не сможет найти жизнеспособные примеры удачно проведенного разверстания – «конкретные видимые доказательства».