002

ОтложитьЧитал

3

– Но он же не умер, – сказала мать ветеринару. Она встала с края ванны и вытянула руку со светло-голубой банной рукавицей – она как раз хотела заняться попой Ханны, чтобы в ней не завелись червяки, которые проделывают дырки в теле, словно в капустных листьях. Я была достаточно взрослой, чтобы самой позаботиться о червяках, и обхватила колени руками, чтобы казаться не такой голой, когда ветеринар вошел в ванную без стука. Задыхаясь, он сказал: «Уже почти на той стороне, за навигационными буйками, лед был слишком тонким. Он сильно вырвался вперед, и больше его никто не видел». Тут я сразу поняла, что речь не о моем кролике Диверчье, который сидел в своем загоне и хрустел морковной ботвой. Голос ветеринара звучал серьезно. Он частенько заходил к нам из-за коров. Мало кто вообще приходил к нам не ради коров, но это был именно такой случай: он до сих пор не заговорил про стадо, даже имея в виду нас – детей, и не спросил, как дела у коров. Когда он опустил голову, я вытянулась и заглянула поверх края ванны в окно. Уже начало темнеть, к дому приближалась группа дьяконов в черном: каждый день они приходили лично возвестить вечер и обнять нас. Я вообразила, что Маттис забыл о времени – это случалось все чаще и чаще, поэтому он получил в подарок от отца часы со светящимися стрелками, которые по несчастливой случайности именно сегодня надел вверх ногами, или что он задержался, разнося открытки. Я плюхнулась обратно в воду, положила подбородок на влажные руки и сквозь ресницы покосилась на мать. Недавно мы установили специальные щеточки на щель для писем, чтобы в дом не проникал сквозняк, и я иногда поглядывала сквозь их щетину на улицу. Вот и сейчас я думала, что мать и ветеринар не догадываются, что я подслушиваю и подглядываю сквозь ресницы, мысленно стирая линии вокруг рта и глаз матери, потому что они ей не идут, и большими пальцами выдавливая ямочки на ее щеках. Хотя обычно моя мать была не из тех, кто молчаливо кивает, скорее она была из тех, кто может наговорить слишком много, сейчас она только и делала что кивала, и я подумала: мама, скажи что-нибудь, пожалуйста, пусть это будет про уборку, про телят, которые опять теряют в весе, про прогноз погоды на следующие дни, про заклинившие двери в спальне, про нашу неблагодарность, про высохшую зубную пасту в уголках наших ртов. Но она молчала и смотрела на банную рукавицу. Ветеринар достал из-под раковины табуретку и сел. Та затрещала под его весом.

– Фермер Эфертсен выловил его из озера, – он немного подождал, перевел взгляд с Оббе на меня и продолжил: – Ваш брат мертв.

Я отвела от него взгляд и посмотрела на твердые от холода полотенца, висящие на крючке возле раковины. Я хотела, чтобы ветеринар встал и сказал, что это ошибка. Что сыновья ничем не отличаются от коров: они тоже отправляются в большой мир на целый день, но к закату возвращаются и встают обратно в стойла на кормежку.

– Он катается на коньках, – сказала мать, – и скоро вернется.

Она выжала рукавицу досуха, от капель пошли круги, которые начали разбиваться о мои поджатые колени. Чтобы занять себя, я опустила кораблик из «лего» в воду, на волны, идущие от моей сестры Ханны. Она не поняла, о чем сейчас говорили, и мне подумалось, что я тоже могу притвориться, что мои уши завязались в узелок, который больше не распутать. Вода становилась едва теплой, и, не успев сдержаться, я описалась. Я смотрела, как охряно-желтая моча рассеивается, словно облако, и смешивается с водой. Ханна этого не заметила, иначе она с воплем вскочила бы и закричала «Грязнуля!». В руках она держала куклу Барби над поверхностью воды. «Чтобы не утонула», – пояснила она. Кукла была одета в полосатый купальник: я как-то раз просунула под него палец, чтобы пощупать пластиковые сиськи, и никто этого не заметил. Они были тверже, чем жировик на подбородке отца. Я посмотрела на голое тело Ханны. Оно было такое же, как у меня. А вот у Оббе оно отличалось. Он стоял возле ванны все еще одетый – как раз рассказывал про компьютерную игру, в которой ему нужно было стрелять в людей, а они взрывались, словно мясистые помидоры. Он должен был мыться в ванне после нас, в той же воде. Насколько я знала, внизу у Оббе был краник, которым он мог писать, а под краником – бородка, как у индюка. Иногда я беспокоилась, что у него там что-то висит и что об этом никто не говорит. Может, он был смертельно болен? Мать называла это пиписькой, но, может, на самом деле это был рак, а они побоялись нас пугать, потому что наша бабушка из нерелигиозной половины семьи умерла от рака. Прямо перед смертью она готовила «адвокат» [4], и отец сказал, что, когда ее нашли, сливки были прокисшими: все прокисает, если человек умирает, неожиданно или ожидаемо, не важно. После этого еще несколько недель я не могла спать, потому что видела перед собой темное лицо бабушки в гробу, и из ее полуоткрытого рта, глазниц и пор сочился «адвокат», желтый, словно яичный желток.

Мать вытащила меня и Ханну из ванны за предплечья – на моей коже остались белые следы от ее пальцев. В обычные времена она оборачивала нас в полотенце и спрашивала, полностью ли мы просохли: чтобы мы не заржавели или, того хуже, не заплесневели, как трещинки между плитками в ванной. Сейчас она просто поставила нас на банный коврик, хотя мы стучали зубами, а у меня в подмышках все еще были остатки мыла.

– Хорошенько вытрись, – прошептала я своей дрожащей сестренке, стоящей рядом со мной, когда протягивала ей твердое как камень полотенце, – не то придется тебя потом оттирать от плесени.

Я наклонилась, чтобы проверить пальцы на ногах, ведь на них грибок появляется прежде всего, и чтобы никто не увидел, что мои щеки стали пунцовыми, как пламя, как два горячих «фаерболла» [5]. Если ты устроишь гонку между кроликом и мальчиком, с какой скоростью должен бежать один из них, чтобы стать победителем? – услышала я в голове слова учителя. Он тыкал указкой мне в живот, принуждая меня ответить. После пальцев ног я быстро проверила кончики пальцев рук – отец иногда шутил, что, если мы слишком долго будем сидеть в ванне, с нас слезет кожа и он приколотит ее гвоздями к стене сарая, рядом со шкурками освежеванных кроликов. Когда я встала прямо и завернулась в полотенце, рядом с ветеринаром неожиданно оказался отец. Он дрожал, на плечах комбинезона лежали снежинки, а лицо у него было бледное, как у мертвеца. Он все дул и дул в сложенные ковшиком ладони. Сперва мне вспомнилась лавина, про которую нам рассказывал учитель, хотя лавины, наверное, никогда не сходят по нашей равнине. Я поняла, что никакой лавины быть не могло, когда отец начал плакать, а Оббе принялся вертеть головой слева направо. Словно дворниками машины, стряхивающими слезы.

По просьбе матери соседка Лин в тот же вечер разобрала рождественскую елку. С дивана, на котором сидели мы с Оббе, я пряталась за радостными лицами Берта и Эрни [6], что красовались на моей пижаме, хотя мои страхи были ровно на одну голову выше их и торчали над их макушками. Из-за этих страхов я держала пальцы на обеих руках скрещенными, как мы делали на школьной площадке, когда говорили то, чего не имели в виду, или хотели отменить обещание или молитву. Печальным взглядом мы следили за тем, как выносят рождественскую елку, оставляющую за собой след из блесток и иголок. Только в тот момент я почувствовала укол в груди, более сильный, чем от слов ветеринара: Маттис, может, и вернется домой, а вот рождественская ель – вряд ли. Пару дней назад нам разрешили нарядить елку маленькими пухленькими снеговичками, сверкающими шариками, ангелочками, гирляндами из бус и шоколадными печеньицами, и все это под песню «Джимми» Баудевейна де Хроута [7]. Мы знали песню наизусть и подпевали, предвкушая последние строчки, потому что в них было слово, которое нам нельзя было произносить. А теперь мы смотрели сквозь окно гостиной, как Лин увозит дерево прочь на тачке, накрыв его оранжевой клеенкой. Из-под клеенки торчала только серебряная верхушка, потому что ее забыли снять. Я никому об этом не сказала: к чему нам верхушка от елки, которую мы больше никогда не поставим? Соседка Лин пару раз поправила оранжевую клеенку, словно это могло что-то изменить в нашем взгляде на происходящее. Маттис совсем недавно катал меня именно в этой тачке, а мне нужно было держаться обеими руками за бортики, покрытые тонким слоем высохшего навоза. Я тогда обратила внимание, что он стал больше сутулиться из-за тяжелой работы, которую уже начал делать на ферме. Мой брат вдруг побежал быстрее, так что я подскакивала все выше и выше на каждой кочке. Нужно было наоборот, подумала я теперь. Это я должна была катать Маттиса по двору, издавая звуки мотора, даже если бы он был слишком тяжел, чтобы увезти его на тачке, накрыв оранжевой клеенкой, словно мертвых телят, чтобы его забрали, чтобы нам можно было его забыть. На следующий день он родился бы заново, и в этом вечере не было бы ничего особенного.

– А ангелочки голые, – шепнула я Оббе. Они лежали перед нами на серванте возле шоколадных звездочек, подтаявших в своих обертках. У этих ангелочков не было труб или омелы, закрывающих пиписьки. Отец наверняка не заметил этого, иначе он точно сложил бы их обратно в серебристую фольгу. Я однажды отломала ангелу крылышки, чтобы посмотреть, отрастут ли они заново – Бог бы точно мог об этом позаботиться. Я хотела получить какой-то знак, что Он правда существует и что Он рядом с нами весь день. Мне казалось это разумным, ведь тогда Он мог бы присматривать за тем, что тут происходит: и за Ханной, и чтоб у коров не было молочной болезни и инфекций вымени. Когда ничего не произошло и вместо крыльев на месте обломка остались белые пятна, я похоронила ангела в огороде между парочкой еще не вырванных красных луковиц.

– Ангелы всегда голые, – прошептал Оббе в ответ. Он до сих пор не помылся, и вокруг его шеи висело полотенце: он держался за два свисающих конца, словно готовясь к бою. Вода и моя моча в ванне, должно быть, уже стали холодными как лед.

– И как они не простужаются?

– А они холоднокровные, как змеи или водные блохи, и одежда им не нужна.

Я кивнула и все же положила руку на фарфоровый член одного из ангелочков, чтобы убедиться. Когда соседка Лин вернулась обратно, я услышала, как она дольше обычного вытирает ноги в коридоре. Теперь каждый посетитель вытирал ноги дольше, чем это было необходимо. В первую очередь смерть требовала замещения, отсрочки боли. Требовала заботы о мелочах – как когда мать осматривала ногти в поисках затвердевших кусочков сырной закваски. Я надеялась, что Лин привела с собой Маттиса. Что он прятался в дупле дерева за пастбищем, а потом решил, что с него довольно, и вышел наружу: на улице было морозно. Проруби наверняка опять замерзли, и мой брат не сможет найти выход из-подо льда: ему придется обыскать все озеро в одиночку в полной темноте, ведь даже фонарь конькобежного клуба сейчас выключен. Когда Лин закончила вытирать ноги, она заговорила с матерью так тихо, что я не смогла ее расслышать. Я лишь видела, как двигались ее губы, а мамины оставались сжатыми, как два спаривающихся слизня. Я позволила своей руке соскользнуть с члена ангелочка, и никто не обратил на это внимания, а потом я увидела, как мать уходит на кухню, втыкая шпильку в пучок. Она втыкала их одну за одной, словно пыталась закрепить собственную голову, чтобы та не распахнулась и все вокруг не увидели, что творится внутри. Она вернулась с мягкими печеньями. Мы купили их вместе на рынке около булочной, и я не могла дождаться, когда почувствую их нежную начинку и хруст посыпки между зубами, но мать отдала печенья Лин, как и рисовую запеканку из холодильника, и мясной рулет, который отец купил у мясника, и даже восьмидесятиметровую красно-белую бечевку, которой готовый рулет перевязывают. Мы могли бы связать этой бечевкой наши тела, чтобы они не рассыпались на части. Позже я иногда думала, что именно в этот момент пришла пустота: что она пришла не из-за смерти, а из-за двух рождественских дней, которые раздали в кастрюльках и пустых контейнерах из-под салата.

4

Гроб с моим братом стоял в гостиной. Он был из дуба, с окошечком на уровне лица и металлическими ручками и стоял в комнате уже три дня. В первый день Ханна постучала в стекло костяшками пальцев и сказала писклявым голоском: «Мне уже не весело, веди себя нормально, Маттис». Некоторое время она не двигалась, словно боялась, что он сейчас что-то прошепчет, а она не услышит, если полностью не замрет на какое-то время. Когда ответа не последовало, она вернулась к игре с куклами за диваном, ее худенькое тельце дрожало, словно стрекоза, и мне хотелось крепко сжать ее между пальцами и согреть ее дыханием. Но я не могла ей рассказать, что Маттис будет спать вечно, что останется лишь окошко в наших сердцах, где будет похоронен наш брат. Кроме бабушки с нерелигиозной стороны мы не знали никого, кто спал вечно, но в конце концов мы все восстанем вновь, ведь «мы живы по воле Господа», как частенько говорила бабушка с религиозной стороны, когда просыпалась с одеревеневшими коленями и зловонным дыханием, «словно дохлого воробья проглотила». И, как тот воробей, мой брат никогда больше не проснется.

Гроб стоял на тумбе на белой кружевной ткани, которую в дни рождений обычно стелили под сырные косички, орешки и стаканы с крюшоном. Вот и сейчас, словно на празднике, вокруг кружева стоял кружок людей. Они уткнулись носами в платки или в шеи друг другу и говорили хорошие вещи о моем брате, но смерть оставалась уродливой и жесткой, как закатившийся куда-то тигровый орех [8], который спустя много дней после дня рождения мы находили где-нибудь за стулом или под шкафом для телевизора. Лицо Маттиса в гробу вдруг показалось мне восковым: до этого оно было гладким и словно натянутым. Под его веки сестры наклеили бумажки, чтобы глаза оставались закрытыми, но я бы хотела, чтобы они открылись, чтобы мы еще разок смогли посмотреть друг на друга, чтобы я была уверена, что не забыла цвет его глаз, а он не смог забыть цвет моих. Когда вторая группа посетителей вышла, я попробовала отклеить его веки и мимолетно подумала о бумажном рождественском вертепе, который я делала в школе из цветной упаковочной бумаги, исполнявшей роль витража, с фигурками Марии и Иосифа. За рождественским завтраком, когда позади вертепа зажигали свечку, упаковочная бумага начинала светиться, и в сияющем хлеву мог родиться Иисус. Но глаза моего брата оставались серыми и тусклыми, в них не вспыхивали узоры витража, поэтому я позволила его векам вновь упасть и закрыла смотровое окошко. Они пытались воссоздать его смазанные гелем локоны, но волосы повисли на лбу, словно вялые побуревшие бобовые стручки. Мать и бабушка натянули на Маттиса джинсы и его любимый свитер: зелено-голубой, со словом «ГЕРОИ» большими буквами на груди. Большинство героев, о которых я знала из книг, могли падать с высоких зданий или прыгать в море огня, но получали от этого максимум пару шрамов. Почему так не вышло у Маттиса и он остался бессмертным лишь в наших помыслах – я понять не могла. А ведь он однажды даже спас цаплю из-под зернового комбайна: птицу бы размололо на кусочки, выбросило в стог сена, а потом ее скормили бы коровам.

Из-за двери, где пряталась, я услышала, как, обряжая моего брата, бабушка сказала: «Ты должен был плыть к темному пятну, ты же это знал». Я не могла представить, как это – плыть к темному пятну. Это же просто другой оттенок цвета. Если на льду лежит снег, нужно искать вверху более светлое пятно – но если снега нет, то лед кажется светлее, чем прорубь, и надо плыть к месту потемнее. Маттис сам мне это рассказывал, когда стоял у меня в спальне перед соревнованиями в шерстяных носках и показывал, как двигаться, сперва направляя ноги навстречу друг к другу, а затем раздвигая их в разные стороны. «Катиться рыбкой» называл он такую езду. Я смотрела на него с кровати и щелкала языком о нёбо, как по телевизору цокают об лед коньки-норвежки: мы считали этот звук прекрасным. Теперь мой язык лежал во рту, словно предательский навигационный канал. Я больше не осмеливалась издавать им цокающие звуки. Бабушка вышла из прихожей с бутылкой детского мыла в руках – возможно, поэтому они и положили бумажки ему под веки: чтобы в глаза не попало и не защипало мыло. Когда они приведут его в порядок, то, наверное, уберут бумажки, как они задули свечку в моем вертепе, потому что Марии и Иосифу тоже нужно возвращаться к их обычной жизни. Бабушка на мгновение прижала меня к груди. Она пахла блинами на молозиве с салом и сиропом: до сих пор целая их стопка, оставшаяся после обеда, стояла на столешнице, лоснясь от сливочного масла, с хрустящими зажаренными краями. Отец тогда спросил, кто сделал на его блине улыбающееся лицо из ежевичного варенья, изюма и яблока, и по очереди посмотрел на нас всех, остановив взгляд на бабушке, которая улыбалась шире, чем сам блин.

– Бедного мальчика хорошо уложили, – сказала она.

На ее лице появлялось все больше и больше коричневых пятен, как на яблоках, которые она порезала ломтиками и которыми сделала улыбки на своих блинчиках. От старости люди подгнивают, как яблоки.

– А нам нельзя положить к нему свернутый блинчик? Это была его любимая еда.

– Завоняет. Хочешь приманить червяков?

Я отодвинула голову от ее груди и посмотрела на ангелочков, которые лежали на второй ступеньке лестницы в коробке, готовые отправиться обратно на чердак. Мне разрешили сложить их в серебристую фольгу, лицом на дно коробки. Я так до сих пор и не заплакала, хотя правда старалась – но не выходило, даже когда я пыталась представить в деталях, как Маттис проваливается в прорубь. Как он ощупывает лед в поисках дыры – светлого или темного участка, как его одежда и коньки тяжелеют от воды. Я даже задерживала дыхание, но не продержалась и полминуты.

– Нет, – сказала я, – ненавижу мерзких червяков.

Бабушка мне улыбнулась. Мне хотелось, чтобы она перестала улыбаться, чтобы отец прошелся по ее лицу вилкой и смешал все, что на нем было, в кашу, как он сделал с блинчиком. Только когда она осталась в прихожей одна, я услышала ее сдавленные всхлипы.

В последующие ночи я тайно спускалась вниз проверить, правда ли мой брат мертв. Потом я долго вертелась в постели или делала «свечку», подбрасывая ноги вверх с матраса и упираясь руками в ягодицы. По утрам его смерть казалась очевидной, но, когда темнело, меня начинали одолевать сомнения. Что, если мы были недостаточно внимательны и он проснется под землей? Я снова и снова надеялась, что Бог передумал и не прислушался к моей молитве о спасении Диверчье, как тогда – мне было семь или около того, – когда я просила новый велосипед: красный с минимум семью скоростями и мягким седлом с двойной амортизацией, на котором промежность бы не болела на пути домой из школы против ветра. Мне так и не подарили этот велосипед. Если прямо сейчас спуститься вниз, надеялась я, то там, под белым льняным полотном, окажется не Маттис, а мой кролик. Конечно, мне стало бы очень-очень грустно, но это чувство отличалось бы от ощущения пульсирующих вен на лбу, когда я задерживала дыхание в постели, пытаясь осознать смерть, или когда стояла в «свечке» так долго, что к голове приливала кровь, как стекающий воск. Наконец я опустила ноги на матрас и аккуратно открыла дверь своей спальни, на цыпочках прошла по коридору и спустилась вниз. Отец оказался там раньше меня: сквозь перила лестницы я увидела, как он сидит на стуле возле гроба, прижав голову к стеклу смотрового окошка. Я смотрела сверху на его лохматые светлые волосы, которые всегда пахли коровами, даже если он только что принял ванну, на его скрюченное дрожащее тело. Он вытирал нос рукавом пижамы: ткань, должно быть, затвердела от соплей, как и у меня. Глядя на него, я начала ощущать уколы в грудной клетке. Представила, что смотрю канал Нидерланды-1, 2 или 3 и могу выключить его в любой момент, когда станет невыносимо. Отец сидел так долго, что мои ноги замерзли. Когда он отодвинул стул и пошел обратно в постель – у них с матерью был водяной матрас, и он отправился в нем тонуть, – я сошла с лестницы и села на отцовский стул, еще теплый. Я прижалась губами к стеклу, как ко льду в своих снах, и подула на него. Ощутила вкус соли от слез отца. Лицо Маттиса было белым, как фенхель, а губы фиолетовыми из-за морозильного устройства, которое сохраняло холод. Мне хотелось его отключить, чтобы брат оттаял в моих руках: я бы отнесла его наверх, и мы бы обдумали наше поведение ночью, как иногда приказывал отец, когда мы плохо себя вели и должны были отправиться в кровать без ужина. Я бы спросила его, правильно ли было вот так покидать нас.

В первую ночь, когда гроб стоял в гостиной, отец увидел, что я сижу на лестнице, обхватив руками перила и просунув голову между ними. Он повел носом и сказал: «Они засунули ему в попу вату, чтобы какашки не выпали. Наверное, внутри он еще теплый, и это меня как-то успокаивает». Я задержала дыхание и начала считать: тридцать три секунды без воздуха. Уже скоро я научусь не дышать так долго, что смогу вытащить Маттиса из его сна, словно лягушачьи икринки, которые мы вылавливали рыбацкой сетью из канавы за коровником и держали в ведерке, пока из них не вылуплялись головастики с хвостиками и лапками. Маттис бы точно так же стал живым и бодрым.

На следующее утро отец спросил снизу, не хочу ли я пойти вместе с ним к фермеру Янссену забрать кормовую свеклу и посеять ее на пустом участке. Я бы предпочла остаться с братом, чтобы в мое отсутствие он не растаял бесследно, как снежинка, но и отца не хотелось разочаровывать, поэтому поверх комбинезона я надела красное пальто, застегнув молнию до подбородка. Наш трактор был такой старый, что на каждой кочке меня подкидывало: приходилось крепко держаться за кромку открытого окна. Я нервно поглядывала на отца: на его лице остались следы сна – водяной матрас выдавливал на его коже полосы, похожие на реки, на отпечатки озера. Он не мог уснуть из-за дрожи тела матери, из-за собственной дрожи, из-за мыслей о том, как дрожит тело, оказавшееся в воде. На следующий день они купят обычный матрас. Мой живот заурчал.

– Хочу какать.

– Почему не сходила дома?

– Тогда мне не хотелось.

– Так не бывает, это всегда знаешь заранее.

– Но я не вру, кажется, у меня понос.

Отец припарковал трактор на грунтовке, выключил двигатель и протянул через меня руку, чтобы открыть дверь.

– Вон, садись под тем деревом, под ясенем.

Я быстро выбралась из кабины, сняла пальто и спустила к коленям комбинезон и трусы. Я представила, как мой жидкий кал разбрызгивается по траве, словно карамельный соус «Тофа», которым бабушка поливала рисовый пудинг, и сжала ягодицы. Отец прислонился к шине трактора, закурил и взглянул на меня.

– Если будешь долго копаться, то кроты пророют нору у тебя в попе.

Я начала потеть, представляя ватную затычку в попе Маттиса, о которой говорил отец, и как кроты пророют норы в теле моего брата, когда его похоронят, и как потом они пророют дыры во мне. Мои какашки принадлежат только мне, но как только они окажутся на траве, они будут принадлежать всему миру.

– Просто потужься, – сказал отец. Он подошел ко мне и с суровым взглядом протянул использованный носовой платок. Я не была знакома с этим его взглядом, хотя знала, что он ненавидит ждать, потому что тогда ему нечем было себя занять, и от этого он начинал больше курить. Никто в деревне не оставался без дела подолгу, потому что от безделья мог испортиться урожай: а мы знали все про урожай, который собирают с земли, но не про урожай, который растет внутри нас самих. Я вдохнула дым сигареты, чтобы разделить отцовские заботы. Потом коротко помолилась Господу, чтобы Он уберег меня от рака из-за сигаретного дыма, а я за это буду помогать лягушкам во время миграции земноводных, когда подрасту. В Библии я однажды прочла, что «праведный печется о жизни скота своего», так что от болезней я буду избавлена.

– Больше не хочется, – сказала я. Гордо натянула трусы и комбинезон, надела пальто и застегнула молнию до подбородка. Я могу удержать какашки в себе, я больше не потеряю ничего, что хочу удержать. Отец пнул окурок в кротовую нору.

– Пей побольше воды, телятам это помогает. Не то однажды пойдет из другой дырки.

Он положил мне на голову ладонь, и я изо всех сил старалась идти под ней ровно. Значит, теперь придется опасаться одновременно двух вещей: рвоты и поноса.

Мы шли обратно к трактору. Новый участок был старше меня, но по-прежнему назывался новым. Так было и с доктором, что жил у подножия насыпи: теперь там была игровая площадка и неровная горка, но мы все равно называли это место «у старого доктора».

– Думаешь, Маттиса съедят черви? – спросила я у отца на пути к трактору. Я не осмеливалась взглянуть на него. Отец однажды читал нам из Исайи: «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою подстилается червь, и черви – покров твой», и теперь я боялась, что то же самое случится с моим братом. Не ответив, отец распахнул дверь трактора. Я в агонии представила тело брата в маленьких дырочках, как на пленке для выращивания клубники.

Когда мы добрались до свеклы, некоторые корнеплоды оказались насквозь гнилыми. Мягкая белая плесень, похожая на гной, прилипала к пальцам, когда я брала их в руки. Отец небрежно бросал их через плечо в прицеп. Они издавали глухой стук. Когда отец смотрел на меня, я чувствовала, как начинают пылать щеки. Стоило бы установить промежутки времени, думала я, когда родители могли и не могли бы смотреть на меня, как это было заведено с телевизором. Может быть, поэтому Маттис и не вернулся домой в тот день: дверцы шкафа с телевизором были закрыты, и никто не приглядывал за нами. Я больше не осмеливалась задавать отцу вопросы про Маттиса: бросила последнюю свеклу в прицеп и забралась в кабину. На проржавевшем ободке над зеркалом заднего вида был наклеен стикер: «Доите коров, а не фермеров».

Когда мы вернулись на ферму, отец и Оббе вынесли во двор темно-синий водяной матрас. Отец снял колпачок, открыл защитный клапан, и вода потекла на землю. Вскоре во дворе образовался тонкий слой льда. Я не осмеливалась встать на него, потому что боялась, что ночи отца и матери будут расколоты окончательно, если под него провалюсь и я. Темный матрас медленно сдувался, словно вакуумная упаковка из-под кофе. Потом отец свернул его и положил на обочину дороги рядом с рождественской елкой на тачке, которую в понедельник должны были забрать уборщики из «Рендак» [9]. Оббе толкнул меня: «А вот и он». Я вгляделась туда, куда он показывал пальцем, и увидела за насыпью похожий на ворона черный катафалк, что становился все ближе и ближе к нам. Он повернул налево и въехал во двор, на лед из водного матраса: лед, конечно же, раскололся. Из катафалка вышли Преподобный Рэнкема и два моих дядюшки. Отец выбрал их, а еще фермеров Эфертсена и Янссена нести дубовый гроб до катафалка, а потом до церкви, под Псалом 416 и музыкальное сопровождение группы Маттиса, в которой он много лет играл на тромбоне. Единственное, что тем утром было правильно, – это то, что героя несли на плечах.

- Девушка, женщина, иная

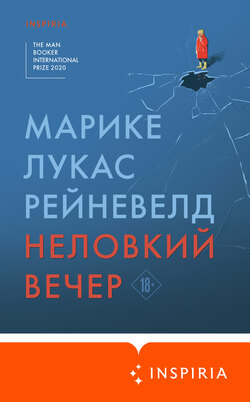

- Неловкий вечер

- Сколько золота в этих холмах

- Кто они такие

- Жженый сахар

- Время ураганов

- Безутешная плоть

- Новые Дебри

- Ночью вся кровь черная

- Любовь и другие мысленные эксперименты

- О таком не говорят

- Царская тень

- На острове

- Обещание

- Ночной сторож

- Вечный свет

- Персонал

- Большой круг

- Карты наших восхитительных тел