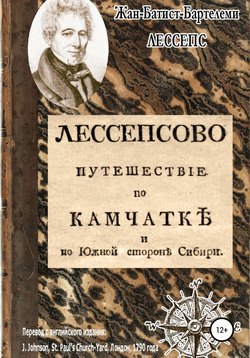

Лессепсово путешествие по Камчатке и южной стороне Сибири

000

ОтложитьЧитал

Глава XI

Прибытие в Гижигу – Рассказ о корякском вожде по имени Умиавин – Страна коряков – Население – Обычаи оседлых коряков – Их несгибаемое мужество – Образ жизни – Занятия – Еда – Напитки – Особенности – Как женщины носят своих детей – Браки – Похороны – Религия – Особенности языка – Подготовка к отъезду из Гижиги – Суеверие моих солдат – Отъезд из Гижиги.

Этот город – самый большой и населённый из всех, что я когда-либо видел в этих местах. Он расположен на реке с тем же названием, в тридцати верстах от её устья, и защищён квадратным частоколом удивительной высоты и толщины По четырём углам возведены деревянные бастионы на сваях, вооружённых пушками. В них же расположены различные военные склады. День и ночь их охраняют стражники[156], как и трое городских ворот, из которых открыты только одни. Перед домом коменданта есть небольшая площадь, на которой располагается его охрана. Дома тоже удивительные. Они деревянные и очень низкие, но все имеют одинаковые фасады и, очевидно, построены по одному плану. Г-н Гаген намерен постепенно придать это единообразие всему городу. Избы, которые были построены после его прибытия, помимо красивой внешности, имеют внутри все необходимые удобства. Он задумал также восстановить церковь, которая сейчас имеет жалкий вид и почти разрушена.

Население состоит из пятисот или шестисот жителей, которые являются либо торговцами, либо состоят на государственной службе. Последние наиболее многочисленны и составляют гарнизон этого города. Среди них поддерживается строжайшая дисциплина, которая здесь совершенно необходима, поскольку им приходится часто обороняться. Осторожность и усердие коменданта в этом отношении непревзойдённые. Суды в Гижиге устроены так же, как в Нижнекамчатске.

Торгуют в Гижиге мехами, в основном шкурами оленей. Меха здесь лучше, чем на Камчатке, как по разнообразию, так и по качеству. Правда, шкуры выдры и тюленя идут, в основном, с полуострова, но соболи Гижиги гораздо более высокого качества, хотя их в то же время и меньше. Кроме того, у камчадалов нет куниц, белок и рысей, которых коряки выменивают у соседей-чукчей и привозят в Гижигу вместе с оленьими шкурами. Оленьи шкуры продаются в сыром виде и по очень хорошей цене. Затем они дубятся и выделываются с удивительным искусством. При этом кропотливый ручной труд заменяет здесь инструменты, изобретённые европейской промышленностью. Прочность и долговечность этих изделий не уступают их искусности и красоте. Перчатки и чулки выходят из рук мастера в состоянии полного совершенства. Их шитье и вышивки из волос северного оленя, шелка и золота сделали бы честь нашим самым искусным перчаточникам.

Но пора поговорить об обычаях коряков. Я специально откладывал этот разговор, что бы теперь остановиться на нём подробно. К тем поверхностным наблюдениям, которые я сделал сам, путешествуя по их разным селениям, я добавлю другие, более точные и исходящие от бесспорного авторитета. В своих беседах с г-ном Гагеном и наиболее значительными жителями города я постарался пролить некоторый свет на эту тему, но главным источником моих сведений был один коряк, которого я здесь представлю читателю.

Моё первое знакомство с ним состоялось в Каменном. Удивлённый вниманием, которое оказывал ему господин Шмалев, я полюбопытствовал о звании и положении этого человека. Он был, как мне сказали, заседателем в гижигском суде и встретился с нами, чтобы предложить свои услуги. Лёгкость, с которой он изъяснялся на русском языке, и здравость его суждений очаровали меня. Я принял бы его за русского, если бы не услышал, как через минуту он заговорил на своем родном языке. Это был корякский вождь по имени Умиавин[157], брат одного из вождей кочевых коряков.

Любопытство заставило меня задать ему тысячу вопросов. Он отвечал с такой тонкостью и рассудительностью, каких я не наблюдал ни у одного из его соплеменников. Возможность изъясняться с ним без переводчика делала разговор с ним более ценным, и во время моего короткого пребывания в Каменном он стал для меня источником как полезных сведений, так и развлечения. Из всего, что мы обсуждали, наиболее интересной была тема религии. Хотя он был одинаково осведомлен и о русском и о корякском отправлении обрядов, на самом деле он не исповедовал ни того, ни другого. Однако он, по-видимому, был расположен принять крещение и только ждал, пока ему лучше объяснят некоторые моменты, которые он не понимал. Преисполненный восхищения возвышенностью христианской морали и величественной пышностью её обрядов, он признавал, что ничто не может дать ему большего желания стать обращённым в неё; но властная строгость некоторых наших религиозных обрядов[158], неопределённость небесного счастья и особенно мысль о Боге, угрожающим вечными муками, наполняли его беспокойством и смятением. Со всеми своими идеями и нелепостями религия его народа, говорил он, давала ему, по крайней мере, больше надежды, чем страха; её кары и наказания были ограничены настоящим миром, она обещала ему воздаяние в следующем; злые духи могли только мучить его только при жизни, а после смерти его ожидало счастье. Обеспокоенный этими соображениями, он пребывал в постоянном сомнении и нерешительности. Он не осмеливался ни отречься, ни оставаться непреклонным в вере своих отцов, стыдился её заблуждений, но в душе почитал её.

Искренность, с которым он признавался в своей нерешительности, тем более привлекала меня, что в его суждениях и в его сердце я находил неиссякаемый источник добродетели и необыкновенную любовь к истине. Чтобы привести в порядок свой пребывающий в нерешительности ум, нужно было прежде всего избавить его от предрассудков и ложных принципов, усвоенных им с детства. Любой другой человек, возможно, взялся бы за такие разговоры. Но меня удерживало от этого опасение, что моя попытка не увенчается успехом, так как я не смогу проводить с ним достаточно времени. Он прибыл в Гижигу, как и обещал, на следующий день после меня и оказал мне весьма значительные услуги, стараясь рассказать о своей стране всё, что я у него спрашивал, и обеспечить меня всем необходимым для продолжения путешествия.

Существует во многих отношениях большое сходство между оседлыми и кочевыми коряками; поэтому удивительно, что между ними существуют разногласия, из-за которых они иногда рассматриваются, как два разных народа. Они занимают одно и то же обширное пространство, граничащее на юге с полуостровом Камчатка и Пенжиским заливом; на востоке – страной алю́торцев[159]; на севере – с территорией чукчей, а на западе – с тунгусами, ламутами[160] и якутами.

С уверенностью можно утверждать, что эта территория прежде была населена гораздо плотнее, но её весьма значительно опустошила оспа. Я сомневаюсь, впрочем, что она унесла больше жителей, чем их частые стычки с соседями и русскими. Число оседлых коряков едва ли превышает в настоящее время девятьсот человек; и хотя трудно подсчитать кочевых коряков, представляется, что они не намного превосходят это число.

Нравы оседлых коряков достойны порицания и представляют собой смесь двуличия, подозрительности и скупости. У них есть все пороки северных народов Азии, но нет добродетелей. Разбойники по натуре своей недоверчивы, жестоки, не способны ни на доброжелательность, ни на жалость. Чтобы получить от них хотя малейшую услугу, необходимо прежде всего предложить и даже дать им некоторое вознаграждение. Ничто, кроме подарков, не может возбудить их внимание или побудить их к деятельности[161].

Из-за их вероломного и дикого нрава им нелегко жить в мире с соседями. Их неуживчивый характер не приемлет никакого иностранного покровительства. Отсюда их постоянные восстания против русских, их дикие грабежи и постоянные набеги на племена, которые их окружают; отсюда их взаимная вражда и месть.

Постоянное состояние войны порождает в них жестокость. Частые нападения и неустанная защита создаёт в них стойкость и мужество, они находят удовольствие в беспрестанных сражениях и гордятся своим презрением к жизни. Их религиозные предрассудки облагораживают в их глазах жажду крови, обязывая их побеждать или умирать. Чем важнее повод взяться за оружие, тем больше они жаждут смерти. Ни число их противников, ни их храбрость, ничуть не устрашают коряков: именно тогда они клянутся «потерять Солнце». Они исполняют эту страшную клятву, перерезая горло своим жёнам и детям, сжигая свое имущество и с безумным отчаянием бросаясь в гущу врагов. Бой заканчивается только полным уничтожением одной из сторон. Побеждённые никогда не ищут спасения в бегстве – законы чести запрещают это, и ни один коряк не выживает среди них.

Соседство с русскими никак не изменила образ жизни местных коряков. Их торговые отношения с русскими, напротив, только делают их завистливыми к чужому богатству и к стремлению завладеть им. Нечувствительные к преимуществам более приобщённой к культуре жизни, они, по-видимому, чувствуют отвращение к цивилизации и считают свои собственные нравы и обычаи абсолютно совершенными[162].

Их основное занятие – охота и рыбалка, но они не длятся весь год. В остальное время, закрывшись в своих жилищах, они спят, курят и напиваются. Не думая о будущем, не сожалея о прошлом, они не выходят из своих юрт, разве что только по самой настоятельной необходимости. Их юрты больше, чем у северных камчадалов, но устроены почти так же. Я не уверен, что грязь в них менее отвратительна, а так как у них нет ни двери, ни жупана[163], то дым там должен быть невыносимым.

Эти люди питаются, как камчадалы, сушёной рыбой, мясом и жиром китов и тюленей[164]. Кита обычно едят сырым, а тюленя сушат или готовят так же, как рыбу, за исключением сухожилий, костного мозга и мозгов; иногда едят его мясо сырым с большим аппетитом. Их любимое мясо – оленина. Растительная пища также составляют часть их рациона: осенью они собирают различные ягоды, части их идёт на приготовление освежающего напитка[165], а остальное растирают с китовым или тюленьим жиром. Эта паста называется «толкуша», и здесь её очень любят, но мне она показалась весьма неприятной.

Их страсть к крепким напиткам, усиленная дороговизной водки и трудностью её доставки из-за крайней удалённости, побудила их изобрести напиток не менее сильный. Он изготовляется из ядовитого красного гриба, известного в России под названием «мухомор»[166]. Они кладут его в сосуд с определёнными плодами, и как только зелье настоится, приглашают друзей на пробу. Среди гостей начинается благородное соперничество, кто лучше всех поможет хозяину дома избавится от его нектара. Развлечение длится один, два или три дня, пока напиток не закончится. Часто, если не удаётся быстро упасть от опьянения, в добавку едят сырой гриб. Удивительно, но нет примеров фатальных последствий такого пьянства. Я видел, однако, как некоторые любители серьёзно заболевали и с трудом выздоравливали; но опыт ничему не учит их, и при первом же удобном случае они возвращаются к своей пагубной привычке. Это не усиливает их чувственность, они не получают никакого удовольствия от вкуса ликёра, он просто становится для них непреодолимой страстью; они ищут в этих оргиях только состояния забвения и оцепенения, полной отрешённости, прекращения существования, если можно так выразиться; это их единственное наслаждение и высшее блаженство.

Черты лица у большинства коряков не азиатские, и их можно было бы принять за европейцев, если бы не их низкий рост, неказистая фигура и цвет кожи. Кочевые коряки имеют те же черты лица, что и камчадалы; особенно среди женщин очень мало тех, у кого нет запавших глаз, плоских носов и выступающих щёк. Мужчины почти совсем безбородые, с короткими волосами. Женщины не заботятся о своих волосах; обычно они рассыпаны у них по плечам, хотя есть и такие, кто носит их завязанные в пучок или под косынкой. Их наряд я уже описывал.

Своих детей женщины носят в чем-то вроде колыбели, форма которой показалась мне необычной. Это своего рода гнездо или корзина, выгнутая дугой, в которой младенец помещается в сидячем положении и защищён от непогоды.

Среди их странных обычаев я упомяну испытание, которому подвергается молодой человек, когда он хочет жениться. Как только он определился со своим выбором, он является к родственникам своей возлюбленной и предлагает им, что называется, гнуть на них спину. На юную леди тотчас же надевают множество одежд, которые скрывают её до такой степени, что даже лицо почти не видно. Она не остаётся одна ни на одно мгновение; её мать и несколько старых матрон сопровождают её, куда бы она ни пошла, спят с ней и не теряют из виду ни под каким предлогом. Цель любовника, средоточие счастья, к которой стремятся все его помыслы, – это всего лишь прикоснуться к её обнажённому телу – единственный способ, которым он может её получить. Между тем он с усердием и покорностью исполняет все обязанности, которые налагают на него родственники. Став как бы рабом семьи, он занят всеми домашними делами: рубит дрова, приносит воду, снабжает льдом и т.д. Любовь вселяет в него мужество, а присутствие избранницы даёт надежду. Если он расслабится, то одного её взгляда, пусть даже безразличного, бывает достаточно, чтобы он забыл об усталости и тяжёлой участи своего рабства. Надежда сократить его продолжительность влияет на всё его поведение. Он не спускает глаз с повелительницы своего сердца, следит за каждым её движением, следует за ней по пятам и беспрестанно появляется на её пути. Но как обмануть «недремлющие очи» окружающих её дуэний?! Это постоянное состязание бдительности с хитростью, и каждая сторона здесь действует со старанием и упорством. Глядя на такое усердие, такие переживания влюблённого и на те предосторожности, которые принимаются для защиты невесты, можно подумать, что он собирается похитить какую-нибудь немыслимую красотку. Но кто бы мог подумать, что предмет страсти и желаний этого стонущего от любви коряка на самом деле – само уродство, и что он не стремился ни к какой другой награде за столь немалые усилия, кроме как прикоснуться к грубой, жёлтой и грязной коже? Всё своё свободное время, когда он может быть рядом с возлюбленной, он старается какой-нибудь хитрой попыткой добиться прикосновения к ней, но её многочисленные одежды – непреодолимый барьер. Разъярённый таким количеством препятствий, он рвёт и стаскивает дразнящие покровы. Горе ему, если его в этот момент застигнут родственники! Неумолимые стражницы набрасываются на него и заставляют отказаться от добычи. Если он сопротивляется, в ход идут кулаки и палки, его таскают за волосы, а старые ведьмы-охранницы царапают лицо. Если он впадает в уныние или ропщет на такое жестокое обращение, его немедленно увольняют и навсегда лишают всех прав на брачный союз, что считается самым большим позором, которым может запятнать себя влюблённый коряк. Но трудности только распаляют его желание. Отнюдь не жалуясь и не унывая от такого сурового обращения, он считает себя ещё более достойным того счастья, за которое он борется. Он весел, он радуется всем невзгодам своего мучительного любовного рабства! И он достигает своей цели, хотя часто лишь по истечении двух или трех лет! Ликуя и торжествуя победу, он несётся сообщить родственникам о своем успехе. Вызываются свидетели, и барышня допрашивается[167]. Ее признание необходимо, так же как и какое-нибудь доказательство того, что она была застигнута врасплох и предпринимала попытки защитить себя. Затем ее рука вручается победителю, но он всё ещё вынужден ждать, пока не станет ясно, сможет ли она примириться с тем, чтобы жить с ним. С этого момента, освободившись от своих трудов, он беспрепятственно ухаживает за своей будущей женой, которая, возможно, уже не жалеет, что избавилась от своего громоздкого наряда. Эта вторая стадия ухаживания редко бывает очень долгой; девица в присутствии семьи вскоре даёт свое согласие, и больше ничего не требуется, чтобы предоставить ему все права мужа. Брачный обряд и пир состоят только в том, чтобы собрать воедино родственников обеих сторон, жаждущих напиться в честь новобрачных. Среди коряков не допускается многоженства, однако я видел примеры, когда это практиковалось без угрызений совести.

Их погребальные обряды имеют поразительное сходство с древними языческими обычаями, которые до сих пор соблюдаются различными нецивилизованными народами Нового Света. Когда коряк умирает, его родственники и соседи собираются, чтобы отдать ему последние почести. Они воздвигают погребальный костёр, на который кладут что-нибудь из имущества покойного и запас провизии, состоящий из оленины, рыбы, водки, короче говоря, всего, что, по их мнению, понадобится покойному для его великого путешествия и для того, чтобы он не умер с голоду на том свете. Если это кочевой коряк, то его везут к костру олени; если это оседлый – его тянут собаки или несут родственники. Тело, одетое в лучшую одежду, лежит в подобии гроба. Там с ним прощаются присутствующие, которые с факелами в руках считают за честь быстро обратить в пепел своего родственника или друга. Они печалятся только о кратковременном расставании, а не о вечной разлуке. Они не носят траура, и вся церемония завершается попойкой, где в парах спиртного и клубах табачного дыма развеивается воспоминание о смерти. После нескольких месяцев вдовства женщинам разрешается снова выходить замуж.

Суеверные обычаи, соблюдаемые на похоронах, и их мимолётная скорбь о потере самых дорогих им людей являются, по моему мнению, лучшим доказательством их равнодушия к жизни, краткость которой их не удивляет и не огорчает. Их религиозная система, по-видимому, лишает их утешительной надежды на длительное существование. Смерть в их глазах – все лишь переход в другую жизнь; и, покидая этот мир, они не считают, что их удовольствия на этом заканчиваются, а что их ждут другие удовольствия. Это лестное предубеждение, о котором я упоминал в разговоре с Умиавином, в достаточной мере объясняет его религиозные затруднения и свирепое мужество его соплеменников. Но их абсурдные догмы вправе рассчитывать на более конкретное изложение, хотя культ, на котором они основаны, очень прост и то, что в нем чудесно, отнюдь не привлекательно. Нижеследующий рассказ содержит всю теогонию коряков[168].

Они признают высшее существо, Создателя Всего Сущего. Он обитает на солнце, чей пылающий шар они считают троном или дворцом владыки природы, или, возможно, он сам является этим небесным светилом. Я склонен верить в это, так как они не боятся его и не поклоняются ему. Они не обращаются к нему с молитвой: добро, говорят они, есть его сущность; все добро, существующее в мире, исходит от него; и невозможно, чтобы он причинял вред. Естественно, что зрелище постоянных и всеобщих благ этого царя небесных сфер, дарующего жизнь, движение и силу всему окружающему миру, должно было убедить их, что это вселенское светило и есть их покровительственное божество.

Принцип зла они рассматривают как злонамеренный дух, который разделяет с верховным добрым существом царство природы[169]. Их силы равны. Один из них стремится к счастью человечества, другой стремится сделать его несчастным. Болезни, непогода, голод, всевозможные бедствия – вот его работа и орудие его мести. Именно для того, чтобы усмирить его гнев, они жертвуют своим личным и молятся ему. Почитание злого духа продиктовано лишь ужасом, которым это грозное божество наполняет сердце каждого из них, и состоит из искупительных жертвоприношений. Они предлагают ему новорождённых животных, оленей, собак[170], первую добычу на охоте и рыбной ловле, а также всё, что у них есть самого ценного. Их религиозные ритуалы состоят из молитв и вознесения благодарностей. Для этого нет ни храмов, ни святилищ, злому духу можно поклоняться где угодно; он услышит коряка, который молится один в пустыне также, как и целую семью, которая считает, что они оказывают ему почести, благочестиво напиваясь в своей юрте; ибо пьянство становится у этих людей религиозной практикой и основой всех их торжеств.

Этот демон, этот грозный дух, несомненно, является тем же существом, что и Кутка у камчадалов, чьими служителями и толкователями считают себя шаманы. Здесь, как и на полуострове, мистический язык этих магов работает на доверчивости людей и вызывает благоговение толпы. Они занимаются и врачеванием, и хирургией. Это особые способности, которым, как предполагается, помогает внушение, а не мастерство, обеспечивают им безграничную силу. За ними посылают со всех концов страны, и на них тут же сыплются вознаграждения. Они высокомерно требуют всё, что им заблагорассудится, и считают данью всё, что им даётся. Именно под предлогом совершения надлежащего приношения божеству, чьим представителем они являются, они могут присвоить себе всё, чем владеют пригласившие их, даже самое дорогое и красивое. Можно даже не предполагать, что эти самозванцы обманывают своих приверженцев показной добродетелью, строгим соблюдением традиций и безупречным поведением, а сами, напротив, затмевают их в пороках и не отстают от них в пьянстве. Накануне своих магических церемоний они якобы весь день постятся, но на самом деле ночью наедаются пьянящего мухомора. Это подготовительное опьянение для них обязательно. Вполне вероятно, оно нужно им на следующий день для душевного подъёма, который способствует перестройке их разума и даёт им силу, необходимую для их фантастических путешествий.

Язык коряков не имеет ничего общего с языком камчадалов; они произносят звуки резче и неторопливее, речь их звучит приятнее и не имеет тех необычных звуков, тех шипений, которые так же трудно произнести, как и записать.

Мне ещё надо рассказать про кочевых коряков; но, не удовлетворившись полученными о них сведениями, я подожду до прибытия в дом брата Умиавина, где у меня будет возможность убедиться в их истинности, сравнив их с тем, которые будут непосредственно перед моими глазами.

Со времени моего прибытия в Гижигу г-н Гаген, уступая моим просьбам, старался, как мог, ускорить мой отъезд. Если бы это зависело от меня самого, я бы остановился не более чем на сутки; но, к несчастью, мои собаки были истощены, и во всем городе их было очень мало, да и те не в лучшем состоянии[171]. Поэтому мне было предложено взять оленей, что я принял с большей готовностью, так как надеялся ехать быстрее, да и давно хотел испытать этот способ передвижения. Я постарался узнать всё о неудобствах езды на оленях. Как оказалось, с ними больше забот, они быстрее устают и дольше отдыхают, но моё нетерпение заставляло меня не обращать внимания ни на что, кроме возможности продолжать путь и удовольствия самому судить о скорости этих животных.

Чтобы удовлетворить моё нетерпение и дать мне возможность поскорее продолжить путешествие, г-н Гаген решил встретиться с вождями коряков, кочующих поблизости, и поэтому послал пригласить их к себе домой. Через два дня прибыли двенадцать вождей и ещё несколько рядовых коряков, получивших приглашения.

После обычных приветствий[172] он представил меня собранию, объяснив им в нескольких словах через переводчика, кто я такой, важность моей миссии и необходимость их помощи. Это короткое объяснение вызвало всеобщий ропот. Напрасно г-н Гаген говорил о строгом приказе правительства относительно меня; они подняли такой неистовый крик, что невозможно было понять причину их недовольства. Наконец, из беспорядочного шума стало ясно, что они жалуются, что им достаётся вся работа, в то время как оседлые коряки освобождены от каких-либо обязанностей. Какое у них право на такое послабление? По какому праву им, праздным трутням, позволено бездельничать в своих юртах? Почему бы им, подобно нам, не заняться перевозкой людей? Эти раздражённые, но справедливые претензии начали тревожить меня насчёт исполнения моей просьбы, когда поднялся старый вождь: «Разве сейчас, – воскликнул он, – подходящее время для наших жалоб? Если мы обижены, что наше усердие не оценили, то виноват ли в этом этот чужестранец? Разве он меньше нуждается в наших услугах? Он получит мою помощь, и я проведу его туда, куда ему нужно. Согласитесь только довезти его до моего дома. Среди вас, наверное, найдутся те, кто окажет ему такую пустяковую услугу».

После этой короткой речи на лицах всего собрания явственно проступил стыд, и самые мятежные замолчали. После минутной паузы каждый попытался оправдаться за упрёк, который, как он опасался, он заслужил, и тут же нашёлся доброволец, который предложил проводить чужестранца и его спутников до реки Студёной[173], на которой жил любезный коряк, добровольно предложивший свои услуги. Таким образом, все трудности были устранены, и мой отъезд был назначен на 5 апреля, и весь гарнизон был обязан в этот день исполнять мои приказания. Старый вождь, столь великодушно вступившийся за меня, первым избежал моей благодарности под предлогом того, что ему нужно было сделать кое-какие приготовления к моему приезду. Как велика была моя радость, когда я узнал, что человек, которому я обязан этой переменой в моем положении, был братом Умиавина, о знакомстве с которым я так мечтал!

С этого момента г-н Гаген начал приготовления к моему отъезду. Под его личным наблюдением было приготовлено несколько небольших пшеничных хлебов и запас ржаных сухарей. Разнообразные съестные припасы, предназначенные для него самого, были, несмотря на мои возражения, упакованы в мой багаж. Он добавил также несколько подарков, от которых я не мог отказаться из-за вежливой и дружеской манеры, с которой они были предложены. Короче говоря, я не могу сосчитать всех добрых дел, которые он сделал для меня. Каждый час моего пребывания у него был отмечен вниманием к моим пожеланиям и стремлением помочь. Его забота вместе с моим отдыхом способствовали восстановлению моего здоровья, которое было не в самом завидном состоянии с тех пор, как я простудился по пути из Пусторецка.

5 апреля, как и было условлено, всё было готово к отъезду, но каково же было моё удивление, когда никто из моих проводников не прибыл! Были отправлены гонцы, но прошёл ещё целый день, прежде чем мы что-то разузнали. Была уже ночь, когда они, наконец, появились, и каждый утверждал, что его задержка была неизбежна.

На следующий день возникло новое препятствие. Было воскресенье, и мои благочестивые солдаты не хотели ехать. По-моему, это было скорее суеверие, чем набожность; на них влияла не святость этого дня недели, а опасение, что они встретятся с каким-нибудь несчастьем. Несмотря на все мои старания и присутствие вместе с ними на русской мессе, их не удалось уговорить отправиться в путь. После долгих бесцельных споров я был вынужден остаться и пообедать с господином комендантом, который вежливо порадовался моей задержке. Обнаружив, однако, что это лишает меня всякого удовольствия, он предложил излечить моих людей от их химерических страхов. Я засомневался в успехе, и он принял вызов. Он тотчас же приказал щедро раздать им всем водку, как русским, так и корякам. Настроение у них заметно улучшилось, и вскоре веселье заставило забыть о воображаемой опасности. Самые упорные стали первыми, кто помог запрячь оленей, и мои сани были готовы в одно мгновение.

В это время произошла сцена, которая чрезвычайно меня позабавила. Умиавин, провожая меня, выпил много лишнего. Он жизнерадостно сокрушался о моём отъезде и вытворял всякие глупости, которые он называл «прощанием со мной». Он бегал из дома на улицу и обратно и услужливо помогал всем и во всём. Когда мои сани были готовы, он принялся поднимать их, чтобы оценить вес; но не в силах удержаться на ногах, свалился и, падая, сломал острие моей сабли. Огорчение этого добряка при виде такого пустякового происшествия было душераздирающим. Он бросился к моим ногам, обнял их и обливал слезами, заклиная не уезжать, пока я не прощу его. Я попытался поднять его, заверяя в своей дружбе, но он продолжал валяться в ногах и плакать. Только через полчаса мне удалось успокоить его уговорами и словами утешения.

Я вышел из города пешком, сопровождаемый почти всеми его жителями, которые, как они уверяли, желали оказать честь первому французу, когда-либо посетившему их. Г-н Гаген и офицеры гарнизона настояли на том, чтобы проводить меня до ворот, где я ещё раз поблагодарил их за любезность, и мы расстались.