000

ОтложитьЧитал

– Это ты разделал в фельетоне под орех наши порядки? Ну и молодец! – Он залился хохотом, хватаясь за живот и покровительственно похлопывая меня по плечу.

Я, конечно, смутился и побежал за газетой. Фельетон действительно был напечатан полуподвалом на внутренней странице газеты. Вскоре осмотр на вшивость побывавших в городе курсантов отменили без всяких словопрений.

И вот вызывает меня к себе в кабинет комиссар школы, минуя всю лесенку прямых начальников, и говорит:

– Остроумный фельетон у тебя получился. – Обращение на «ты» должно было означать знак особого внимания. – Давно так не смеялся. У тебя, брат, сатирический талант. Учись этому щепетильному делу. При окружном Доме Красной армии есть литературное объединение, занятия проводятся по субботним вечерам. Я записал тебя туда; ходи заниматься.

Я так и поступил. Занятия в объединении дали мне возможность близко видеть и слушать многих украинских писателей: Тардова, Ивана Ле, Качуру, Л. Первомайского, П. Усенка, П. Тычину, 3. Тулуп и др. Общим руководителем был Тардов, а непосредственно занимался с нами писатель Коваленков, известный в те времена под именем Косарик.

Я аккуратно посещал занятия до окончания школы и понемногу пробовал писать стихи.

Командир взвода Садовой выказывал явное недовольство моим участием в этом далеком от курсантских обязанностей мероприятии: ему не нравилось еженедельно отпускать меня в город.

Как-то проводился семинар молодых писателей Украины и я был приглашен в нем участвовать, нужно было два дня отсутствовать в школе. Садовой воспротивился отпустить меня с пропуском учебных занятий. Пришлось обратиться к комиссару школы. Мазепов приказал не чинить мне никаких препятствий. Слухи об этом распространились среди курсантов, и меня стали считать чуть ли не писателем.

Военную присягу мы принимали в первый год обучения в День Красной армии. На площадь привели молодых курсантов всех киевских военных школ, выстроили у памятника Богдану Хмельницкому. Правда, памятник виден не был: его обшили досками, укрыв от глаз будущих командиров; он в те времена не пользовался уважением, как атрибут старого строя. Кто-то читал вслух текст присяги, а мы повторяли хором.

После отстрела начального упражнения из винтовки и принятия присяги нас стали назначать в караул, сначала во внутренний, а потом и в гарнизонный. Несение караульной службы, особенно гарнизонной, считалось большим доверием, было облачено какой-то таинственностью и приравнивалось к выполнению боевой задачи. Поэтому мы шли в караул с большим душевным волнением и старались не заснуть на посту, не допустить ошибки при смене с поста или при проверке бдительности.

Курсантская жизнь, насыщенная разными событиями, все же казалась протекающей медленно, и до окончания школы была целая вечность. А тут еще при школе организовали краткосрочные курсы по подготовке командиров взводов, получавших после их окончания по одному кубику в петлицу, что соответствовало будущему званию «младший лейтенант». Наиболее слабо успевающих курсантов отчислили из школы и послали на эти курсы; через полгода они окончили курсы и стали командирами. Мы это считали несправедливым по отношению к нам и завидовали счастливчикам.

Как бы ни был переуплотнен распорядок дня, я находил время много читать. Начитавшись разных романов и под их влиянием, я вздумал переменить свое положение. Решаю предпринять шаги, чтобы перейти из артшколы в военно-инженерную академию. И вот тайком от всех пишу письмо начальнику военно-учебных заведений РККА Е.С. Казанскому: прошу и по-своему обосновываю просьбу – перевести меня слушателем академии. Я высказал готовность сдать вступительные экзамены даже по конкурсу. Написал и послал.

Ответа долго не было. Начались переводные экзамены за второй курс. В округе в это время проводились большие маневры. Школу послали собирать парашюты при выброске воздушного десанта. Там я впервые увидел многих прославленных в Гражданскую войну военачальников, занимавших высокое положение в армии: К.В. Ворошилова, командующего войсками Украины и Крыма Якира, его заместителя Дубового, члена Военного совета округа Амелина и др. Видел и военных представителей иностранных армий.

Как только вернулись в школу, ко мне подошел Садовой и, отведя в сторону, заговорщицким голосом спросил, зачем меня вызывают в Москву. Чувствовалось, что взводный обеспокоен. Я вспомнил письмо к Казанскому, но сделал вид, что ничего не знаю. Вокруг меня началась всякая возня, перешептывание; выдали новое обмундирование, тщательно подогнав по моей фигуре, а шинель спешно пошили новую по командирскому покрою. Совсем не поношенные хромовые сапоги, выданные как выходные, тоже заменили на новенькие. Командировочное предписание мог подписать только начальник школы, но он был на маневрах. Пришлось ждать. Поэтому я смог уехать с недельным опозданием. Меня заботливо провожали, на вокзал отвезли на машине; сам Садовой сопровождал до вагона.

Приехал в Москву. Прихожу на улицу Фрунзе, 19, по указанному в предписании адресу. Там, в белом здании с колоннами, мне предстояло предстать перед начальником УВУЗ Казанским, носившим четыре ромба. Это волновало и бросало чуть ли не в дрожь. Охватило такое чувство, что я с радостью вернулся бы в школу. Но отступления не было. Получаю пропуск и захожу в огромный подъезд с массивными дубовыми дверями: часовые, проверка пропуска, официальность – все это как-то давило и возбуждало воображение. Поднимаюсь на второй этаж и иду по длинному коридору, смотрю на номера кабинетов и читаю надписи над дверями. Вот кабинет начальника Главного политического управления Я.Б. Гамарника. Стараюсь ступать тихо, не нарушая торжественной тишины.

Вот и кабинет Казанского: дверь полуоткрыта. Захожу в приемную, стараясь не выказывать волнения. Миловидная молодая женщина встретила вежливо, с приятной улыбкой; предложила сесть, дала журнал и кипу газет.

– Подождите немного, – сказала она. – Вас сейчас примут.

Секретарша скрылась за дверью другой комнаты, обитой дерматином. Вскоре она возвратилась и вышла из приемной. Вернулась и снова пошла в кабинет начальника с папкой в руках. Выходя, она оставила дверь открытой.

– Заходите, – сказала она с нескрываемым сочувствием, – представьтесь по всем правилам.

За столом сидел солидный и красивый мужчина средних лет, в отутюженной военной форме с двумя ромбами на петлицах. Нетрудно догадаться, что это не Казанский. Я вытянулся и стал представляться. Но он неторопливо поднялся, вышел из-за стола и протянул мне руку, не дав закончить рапорт. Предложив мне садиться, начальник снова сел за стол. Перед ним лежали бумаги, одна из которых была мне знакома – мое письмо Казанскому.

– К сожалению, – проговорил он мягким, приятным голосом, – вас не может принять товарищ Казанский, он срочно уехал в Ленинград. Жалел, что не увидится с вами. Поручил мне, его заместителю, принять вас и от его имени переговорить. Вас это не очень огорчает? Начальник УВУЗ понимает вашу просьбу, – продолжал заместитель, перелистывая мое длинное письмо с какими-то пометками. – Но это считается нецелесообразным. Судя по письму, не приходится сомневаться, что вы успешно сдадите экзамены в академию. Да вас туда можно зачислить и без экзаменов. Но поймите, – это ничем не оправдано. Мы берем в академии и гражданскую молодежь, на некоторые факультеты. В кандидатах недостатка нет. Но какой смысл брать вас из артшколы и засаживать на пять лет за учебу? Через год вы артиллерийский командир. Стоит ли лишать армию молодого командира без серьезных на то оснований? Конечно же нет.

Товарищ Казанский высказал пожелание, чтобы вы по-прежнему продолжали учебу в артшколе и успешно закончили ее. Он будет следить за вашей учебой. По окончании школы начальник Управления приглашает вас заехать к нему представиться уже в роли артиллерийского командира; он обязательно хочет видеть вас через год. Надеюсь, вы меня поняли?

– Так точно, понял, – ответил я невесело, уяснив, что затея с академией рухнула.

– Ну вот и хорошо, договорились. Я так и доложу товарищу Казанскому, – заметил высокий собеседник. – Передайте привет и наилучшие пожелания от товарища Казанского и меня товарищу Гофе. Доложите ему о нашей беседе. Разрешаю вам пару дней провести в Москве: сходите в театр, кино или еще куда. А потом поедете. Где вы остановились?

– Пока нигде. Да устроюсь как-нибудь.

– Зачем же как-нибудь? Поезжайте в гостиницу Центрального дома РККА. Место для вас найдется, администратор получит указания, – заключил беседу начальник.

В приемной секретарша вручила мне билеты в два театра и проводила до лестницы.

В поезде я обдумал свой поступок задним числом и пожалел о нем. Меня мучила совесть: ведь, обращаясь с письмом непосредственно к начальнику УВУЗ, я грубо нарушил уставные требования, действуя через головы своих ближайших прямых начальников. Придется держать ответ, если дело получит огласку. Теплый же прием в Москве немного успокаивал. Я решил доложить о причинах вызова и содержании беседы только начальнику школы и комиссару, хотя по правилам субординации должен доложить непосредственному начальнику – командиру взвода.

Прямо с вокзала являюсь в кабинет начальника школы. Постучался и, не дождавшись ответа, резким движением открыл дверь и шагнул.

В ответ на стук А.И. Гофе шагнул мне навстречу, и мы столкнулись лбами. Я растерялся и дал задний ход, отступив за порог. Начальник школы возвратился в кабинет и позвал меня, успокаивая. Он уже знал о беседе со мной в Москве и как она возникла, поэтому мне не пришлось подробно докладывать.

Пока я ездил, в школе шли переводные экзамены, и я вынужден был пропустить несколько предметов. Как быть? Сдавать особо не хотелось, да и время было упущено. Начальник учебного отдела Любимов распорядился засчитать мне экзамены по средним показателям. Это меня вполне устраивало, поскольку средние годовые показатели были высокие. Таким образом, я был переведен на третий курс без экзаменов.

5

Третий год учебы был самым напряженным: завершалось освоение трехгодичной программы, проходили стажировки в частях на должностях среднего командного состава, проводились зачетные стрельбы боевым снарядом и тактические учения, шилось выпускное командирское обмундирование, готовились служебно-боевые характеристики на будущих командиров.

Школу часто поднимали по боевой тревоге и выводили на полигон. Поднимут часа в четыре утра и ведут на преждевременный завтрак. Кормят усиленно и рекомендуют съесть несколько граммов соли; это, дескать, должно уменьшить жажду на марше в жаркий день: нужно только стойко вытерпеть первый ее приступ. Каждый имел флягу с водой для полоскания рта и смачивания пересохших губ, но не для питья, ибо вода в жару не утоляет жажду, а, наоборот, усиливает ее, человек исходит потом и быстро истощает силы. Преимущественно на рассвете мы шли походным порядком по городу, проходя коммунальный мост через Днепр в Дарницу. Путь долог, поэтому в центральном районе Киева устраивался малый привал, на котором курсанты сбивались в небольшие группы, курили, рассказывали анекдоты, обменивались шутками. Все это быстро восстанавливало силы и повышало настроение.

При проведении стрельб боевым снарядом своеобразно прививалась определенная ответственность за экономию народных средств. На выполнение упражнения выделялась строго обоснованная норма снарядов, рассчитанная на безошибочную подготовку исходных данных и умелую пристрелку цели. Стреляющий курсант получал боевую задачу пристреляться и перейти на поражение; скажем, уничтожить группу пехоты или подавить пулеметную точку. Указывалась на местности конкретная цель. Курсант, зная условия упражнения и руководствуясь курсом огневой подготовки, выступал в роли командира батареи: он должен был глазомерно подготовить исходные данные для стрельбы, подать команды на огневую позицию, одним орудием пристрелять цель по наблюдениям знаков разрывов и затем перейти на поражение взводом или батареей. Лишний, то есть необоснованно выпущенный, снаряд резко снижал общую оценку стрельбы, а сэкономленный, соответственно, повышал ее. Приучая нас к экономному расходованию снарядов, приводили такой довод: один, дескать, 122-мм снаряд равен стоимости колхозной коровы. Следовательно, напрасно выпущенный снаряд – это выброшенная на ветер колхозная корова.

Мне довелось стрелять именно 122-мм батареей и сэкономить не только корову, но и время на подготовку данных, что дало повод чувствовать себя в этот день чуть ли не героем, получив отличную оценку.

Как-то начальник школы объявил боевую тревогу не ночью, как обычно практиковалось, а во второй половине дня, под конец мертвого часа. Шинели висели на вешалке в коридоре, а хлястики от них были в прикроватных тумбочках спального помещения. Такой порядок возник стихийно и давно. Кто-то потерял хлястик и встал в строй без него, нарушив форму одежды, за что получил дисциплинарное взыскание. Тогда он украдкой снял хлястик у соседа и прицепил на свою шинель. Пошла цепная реакция: курсанты снимали хлястики один у другого. Чтобы не иметь неприятности, мы, вешая шинели на вешалку, сами снимали хлястики и уносили в прикроватные тумбочки. Поднятые по тревоге, большинство курсантов второпях забыли захватить хлястики и встали в строй без них. Начальник школы наблюдал прохождение батарей, стоя у проходных ворот, и обратил внимание на отсутствие хлястиков на наших шинелях. Мы тут же были возвращены в казарму. Начальник школы не стал, вопреки ожиданию, ни распекать, ни агитировать за порядок: он распорядился сшить несколько десятков запасных хлястиков и держать их у дежурных по подразделениям в специальных ящиках; их можно было брать любому и в любое время. Это было простое и мудрое до гениальности решение – хлястики больше не пропадали и не было нужды снимать их с шинелей; из ящиков не был взят ни один хлястик, так как все хлястики оказались налицо. Неприятное явление исчезло само по себе.

Говоря о тогдашней военной школе, нельзя обойти и так называемый женский вопрос. Да, именно женский вопрос. А он имел в жизни курсантов немаловажное значение. Можно выразиться так: если хочешь заставить молодого мужчину по-настоящему уважать женщину, лиши его на какое-то время возможности общения с ней. И это так.

В школе нам не часто случалось встречаться с женщинами и редко пользоваться их обществом в свободной обстановке. Поэтому многие из нас смотрели на девушку или на молодую женщину как на какое-то высшее, почти недоступное существо, чувствовали неловкость и смущение в их присутствии, не находили, что сказать, и нередко, как бывает в таких случаях, говорили не то, что следовало, иногда даже глупость. Как упоминалось выше, первые месяцы нас вообще не пускали в городской отпуск, а когда увольнение было разрешено, то отпускали по выходным дням на короткое время лишь небольшой процент желающих. Не все могли в незнакомом городе завести знакомство с девушкой, а тем более сдружиться: это удавалось лишь немногим из наиболее расторопных и умелых в таком тонком деле. В самой же школе женщины работали, конечно, в библиотеке и магазине, официантками в столовой. По сравнению с курсантской массой это были единицы. Да и те преимущественно замужние или в возрасте, курсанты для них интереса не представляли. Молодые девушки из официанток предпочитали сдружиться с курсантами выпускного курса, завтрашними командирами, и выйти за них замуж после выпуска; для этого они и устраивались в школу официантками на короткое время. Заведующий столовой пожилой старшина Поволоцкий с каждым выпуском впадал в отчаяние: почти все молодые официантки выскакивали замуж и уезжали; приходилось спешно набирать новых.

Чтобы дать нам возможность хоть изредка общаться с девушками в здоровой обстановке, время от времени в клубе школы устраивались вечера с танцами. На эти вечера курсантам разрешалось приглашать знакомых девушек; им выдавались пропуска для входа на территорию школы, если встречал у проходной пригласивший. В такие дни можно было наблюдать у ворот большую очередь киевских красавиц. И все же имел подругу далеко не каждый. Иногда наблюдались и драматические случаи: находились молодые сердцееды из выпускников, обещавшие своей подруге жениться, а когда приходило время сдержать слово, старались улизнуть; на перроне вокзала после отхода поезда порой виднелась плачущая одинокая красотка с поясным ремнем в руках, за который она ухватилась, когда неверный жених вскакивал на подножку уходящего вагона, расстегнув ремень, чтобы освободиться от цепких рук. Эти, хотя и редкие случаи подрывали доверие требовательных красавиц к курсантам, затрудняя знакомства и дружбу. Это еще больше разжигало тягу к молодым особам женского пола.

Я не завел подругу в Киеве. У меня была невеста в Казахстане, где я раньше учился в техникуме. Мы договорились пожениться, когда я окончу военную школу. Связь наша поддерживалась и укреплялась частой перепиской. В середине второго года моей учебы, когда невеста уже стала учительницей сельской школы, она приехала за три тысячи километров в Киев, чтобы увидеться со мной; остановилась в гостинице и сообщила мне телеграммой о своем приезде и что ждет меня. Было начало учебной недели, и командир взвода Садовой категорически отказал мне в городском отпуске хотя бы на пару часов и не разрешил обращаться по команде к старшим начальникам по такому маловажному вопросу. Невеста ждала три дня и уехала ни с чем, посчитав, что я избегаю встречи с ней. Вскоре она вышла замуж за местного агронома, не ответив ни на одно из моих оправдательных посланий.

В одно из увольнений мне выпал случай познакомиться с интересной молоденькой блондинкой – Тамарой Гончаровой. В первой же беседе она сказала, что никогда не выйдет замуж за военного. Ее старшая сестра допустила такой необдуманный, по словам Тамары, шаг и теперь вынуждена мучиться всю жизнь. Муж ее, командир батальона, все время занят на службе, приходит домой поздно и не каждый день, уставший, мятый, в грязных сапогах, и чуть свет уходит. Супруги редко бывают вместе, не могут по-людски сходить в театр или кино. Дети почти не видят отца. Поэтому живут недружно, скандалят и ревнуют друг друга. Моя новая знакомая такими словами глубоко меня обидела, дав понять, что наше знакомство ничего хорошего обещать не может. Больше попыток знакомиться с киевлянками я не предпринимал, надеясь уладить размолвку со своей далекой невестой; о ее замужестве я узнал позже…

Наступил долгожданный день выпуска в первых числах ноября 1936 года. Остались позади три года напряженной курсантской учебы и солдатской службы, выпускные государственные экзамены, стажировки и зачетные боевые стрельбы; написаны и утверждены служебно-боевые характеристики. Нам пошили новое командирское обмундирование, выдали скрипучее ременное снаряжение, хромовые сапоги со шпорами. Полученные командирские фуражки массового пошива нам не нравились, и многие из нас заказали красивые фуражки у частника, заплатив втридорога. Начальник школы Бесчастнов, сменивший на этом посту Гофе, уже съездил в Москву с проектом приказа наркома обороны о присвоении нам лейтенантских званий и назначении на должности в войска.

Вспоминая о выпускных экзаменах, прошедших в общем-то с большим подъемом и вполне успешно, нельзя обойти молчанием один юмористический казус. Знание русского языка проверялось так. Чтобы сохранить в тайне текст диктанта, его решили устроить одновременно для всех военных школ Киева; текст диктанта был утвержден единый. Это был отрывок тургеневского рассказа «Муму». Усадив экзаменующихся всех школ за столы, диктовали по радиотрансляционной городской сети. Слышимость была нечеткой, и некоторые слова точно уловить удавалось с трудом. Многие курсанты, не расслышав как следует ту или иную фразу, изрядно напутали. К примеру, фразу «А Герасим греб да греб» одни написали «А Герасим прет да прет», другие – «…врет да врет» и т. п. Вскоре после этого экзамена в окружной газете появился фельетон под названием «А Герасим прет да прет». С саркастическим юмором высмеивались устроители такой формы диктанта. Фельетон огорчил руководителей экзаменов, а нас хорошо развеселил и позабавил. Автор фельетона остался неизвестным.

Значение персонального воинского звания я уяснил раньше из одного показательного случая. Примерно за год до нашего выпуска в Красной армии были введены воинские звания. Их присваивали приказом наркома обороны каждому командиру. Это было сделано и с постоянным составом нашей школы. В просторном коридоре выстроили весь начальствующий состав школы и два старших курса; строй замер в гнетущей тишине по команде «смирно». Зачитывался приказ наркома обороны К.Е. Ворошилова о присвоении персонального звания каждому нашему командиру и преподавателю. Люди ждали упоминания своей фамилии с душевным трепетом, ибо имели место неожиданные, труднообъяснимые случаи. Большинству присваивались звания, примерно равные тем служебным категориям, которые они имели. Например, носил три шпалы – получал звание полковника, две – майора, одну – капитана и т. д. Некоторых же вдруг ошарашивали как обухом по голове; вместо двух или трех шпал оставляли одну или вместо шпал – кубики. Таким образом кое-кто из старшего командного состава переводился в средний. Называлась из приказа фамилия и присвоенное звание, человек выходил из строя строевым шагом, и ему вручались знаки различия – шпалы или кубики по количеству, соответствовавшему присвоенному званию. И вот упоминается фамилия одного из командиров, две шпалы, и называется присвоенное звание – «старший лейтенант», тот теряет сознание и с грохотом падает на паркетный пол. Его уносят в медпункт, и церемония продолжается. Оказывается, получившие пониженное звание стыдились своих сослуживцев, знакомых, жен, детей и других родственников; глубоко переживали такое тяжелое потрясение. Нужна была железная воля, чтобы не выказать убийственного горя. Лишь со временем, на опыте долголетней службы, я понял причину таких глубоких потрясений и значение в армии воинских званий, по которым подчиненные судят о способностях, опыте, уме и заслугах лица, имеющего звание выше того, которое носят сами, хотя нередко это не так. Однако вернемся к нашему выпуску.

Одетых в новенькую командирскую форму, скрипящих пахнущим приятно снаряжением и звенящих шпорами, нас построили и повели в специально для этого случая подготовленную курсантскую столовую. Столы были поставлены впритык длинными рядами, накрыты белоснежными скатертями, уставлены красивой посудой, бутылками и холодными закусками.

Коньяки, водка, вина, с вытянутыми наполовину пробками из бутылок, икра, ветчина и другие вкусные снадобья ожидали своих счастливых потребителей. Мы заняли свои места за столами, но не садились, а стоя ожидали церемонии, пощупывая в карманах заветные лейтенантские кубики по два на каждую петлицу; в них заранее приготовлены дырочки для кубиков. Остается лишь укрепить эти кубики на петлицах – и мы лейтенанты красной артиллерии. Стоим в приподнятом настроении и в торжественном ожидании момента посвящения нас в командиры. Здесь же наши начальники и преподаватели военных дисциплин. Молчание. Стоим. Ждем. С не совсем ясной обидой я обдумываю свою служебно-боевую характеристику. В целом она отличная, но в бочку меда влита ложка дегтя: командир взвода не преминул указать, а старшие инстанции утвердили, что я «болезненно самолюбив». Эта фраза, следует заметить, забегая вперед, фигурировала в моем личном деле почти все сорок лет службы: ее просто переписывали из одной аттестации в другую, не отдавая отчета, положительно или отрицательно она меня характеризует. И все же записывалась она в аттестации как явление в моем характере отрицательное. А я считал самолюбие чертой положительной, неотделимой от воли человека.

Широкая дверь в столовую распахнута настежь. В проеме показалась группа ожидаемых руководителей партии и правительства Украины и военного округа. Впереди С.В. Косиор и И.Э. Якир. В дверях возникла небольшая, но многозначительная заминка: командующий войсками Украины и Крыма Якир старается пропустить вперед первого секретаря компартии Украины Косиора, но тот отступает в сторону и вежливо подталкивает вперед Якира. Но Якир упорствует, и заминка кончается тем, что Косиор проходит первым; идя между рядами собравшихся, он приветственно пожимает свои руки, как бы имитируя рукопожатие с нами. За ним следует Якир и затем все остальные. Косиор маленького роста, с бритой круглой головой, подвижный и веселый. Среди идущих вслед за Косиором и Якиром – начальник и комиссар школы. Мы кричим «ура!» и аплодируем. Они тоже аплодируют. Высокие гости зашли за длинный стол, поставленный торцом к залу. Зачитывается приказ о выпуске молодых артиллерийских командиров и присвоении нам лейтенантских званий. Выслушав, быстро вдеваем кубики в петлицы и становимся лейтенантами. Председательствует Якир. Начинаются короткие поздравления и напутственные речи. Последним стал говорить Косиор. Но ввиду маленького роста его плохо видно из-за стола, заставленного вазами с цветами и фруктами, бутылками и яствами. Якир, зайдя сзади, берет Косиора под мышки, легко поднимает и ставит на стул. Косиор сопротивляется, но в конце концов остается стоять на стуле. Мы аплодируем в знак одобрения жеста командующего. Косиор говорит ясно и четко. В который раз уже нам внушают, что учеба в военной школе – это только основа нужных командиру знаний и первые его шаги в службе Родине, а настоящая учеба и работа будут в войсках. Много было высказано теплых слов в наш адрес и добрых пожеланий и напутствий. Официальную часть вечера закрыл Якир, сообщив, что правительство Украины дает нам торжественный ужин. В зале появляются официанты из киевских ресторанов. Начинается пир: тосты, звон бокалов, хлопки вылетающих из бутылок шампанского пробок. Мы вначале ведем себя сдержанно, стеснительно, затем смелеем все больше и больше. Шум говора усиливается, переходя в непрерывное гудение слившихся воедино сотен молодых голосов. Между официальными тостами – разговоры, взаимные поздравления, пожелания, уверения в вечной дружбе. Последний тост провозглашает Косиор. Он не ссылается ни на занятость, ни на усталость, а говорит как-то по-дружески, доверительным тоном:

– Как бы ни хорошо с вами, дорогие товарищи, но мы должны вас покинуть; пора и честь знать. Наше присутствие вас связывает. Вам надо побыть одним, в своем дружном коллективе, без постороннего глаза. В своей курсантской семье вы сегодня проводите последний день. Завтра разъедетесь в разные концы нашей необъятной Родины, и кто знает, когда еще и кому из вас придется свидеться и в какой обстановке. Продолжайте веселиться в своем кругу. Не будем вам мешать.

Высокие гости фотографируются с нами по группам, прощаются и уходят. Мы допиваем и доедаем все, что оставалось, и переходим в зрительный зал на следующий этаж. Там толпятся в ожидании танцев приглашенные некоторыми выпускниками киевские красавицы. Начался поистине молодежный бал. Стали расходиться только к утру. Вновь испеченные лейтенанты разбрелись по городу; кто провожал знакомую девушку, а кто просто бродил бесцельно, прощаясь с городом, в котором проведены три больших года. Благо дело, теперь не требовались ни разрешения на выход в город, ни увольнительные записки. Дежурный по школе организовал сбор по городу нескольких перебравших спиртного и не в меру веселившихся питомцев школы: по улицам на машинах сновали патрули, разыскивали нарядных лейтенантов и увозили их в школу, предлагая отоспаться.

Нам предоставили месячный отпуск, выдали двухмесячный оклад денежного содержания по должности командира взвода, документы для бесплатного проезда по железной дороге к месту проведения отпуска и, затем, в часть назначения на службу.

У меня был хороший друг Николай Павлович Голуб, мой однокурсник и товарищ по литературному объединению; он обладал завидным талантом литературного критика и необыкновенными способностями. Мы решили попроситься послать нас для прохождения службы в одну часть. Обращаемся к начальнику школы с рапортом об изменении приказа, которым я был назначен в Новороссийск, а Голуб на Дальний Восток. Мы изъявляли готовность ехать вместе в любое место. Но получили отказ, мотивированный тем, что надо было сказать об этом раньше. Пришлось разлучиться с горечью и грустью.

Моя дорога в Магнитогорск к родителям, где я решил проводить отпуск, лежала через Москву. Вспомнил начальника УВУЗ РККА Казанского и его желание видеть меня после окончания школы с рапортом в новом качестве. Приехал в Москву и позвонил в Наркомат обороны. Мне сказали, что товарища Казанского перевели на другую должность и его в Москве нет. Окольными путями узнал, что он назначен военным атташе, кажется во Францию. Встретиться с ним мне было не суждено ни в те памятные времена, ни в последующем.

- Конфликты в Кремле. Сумерки богов по-русски

- Дорога в прошедшем времени

- Памятное. Испытание временем. Книга 2

- Памятное. Новые горизонты. Книга 1

- Встречи на перекрестках

- Овертайм. Воспоминания. О хоккее и не только…

- Во имя победы

- Человек системы

- Как я был телевизионным камикадзе

- Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. 1962–1986 гг.

- Без скидок на обстоятельства. Политические воспоминания

- Здоровье и власть. Воспоминания кремлевского врача

- Рука Москвы. Записки начальника внешней разведки

- Да не судимы будете. Дневники и воспоминания члена политбюро ЦК КПСС

- Друзей моих прекрасные черты. Воспоминания

- Солдат. Политик. Дипломат. Воспоминания об очень разном

- Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах

- Через годы и расстояния. История одной семьи

- Дело о 140 миллиардах, или 7060 дней из жизни следователя

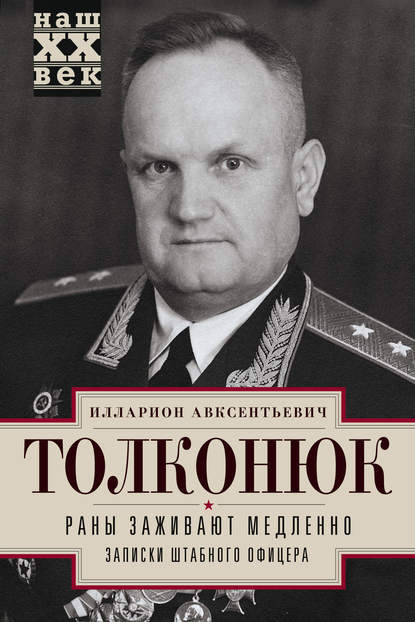

- Раны заживают медленно. Записки штабного офицера

- Причуды памяти

- Непримкнувший. Воспоминания

- XX век как жизнь. Воспоминания

- Предсказание

- Реальность и мечта

- На виртуальном ветру

- От первого лица

- Личное дело.Три дня и вся жизнь

- Как много событий вмещает жизнь

- Заложник времени. Заметки. Размышления. Свидетельства

- Записки командующего фронтом

- Дальняя бомбардировочная… Воспоминания Главного маршала авиации. 1941—1945

- Через три войны. Воспоминания командующего Южным и Закавказским фронтами. 1941—1945

- А было это так… Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС

- О времени, стране и о себе. Первый секретарь МГК КПСС вспоминает

- От Сталинграда до Берлина. Воспоминания командующего

- Мои воспоминания. Маршал Советского Союза о великой эпохе

- Неповторимое. Том 1

- Неповторимое. Том 2

- Неповторимое. Том 3

- В водовороте века. Записки политика и дипломата