000

ОтложитьЧитал

Когда все свершилось, В.И. Ленин, «заметая следы» участия Москвы в решении судьбы адмирала, приказывает заместителю председателя Реввоенсовета РСФСР Э.М. Склянскому: «Пошлите Смирнову (РВС 5) шифровку: (шифром). Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснениями, что местные власти до нашего прихода поступили так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром. Беретесь ли сделать архинадежно?» (Знамя. 1990. № 9. С. 14–15).

Самое любопытное во всей этой истории заключается в том, что 17 января 1920 г., т. е. всего лишь за 20 дней до расстрела Колчака, ВЦИК и СНК торжественно постановили «отменить применение высшей меры наказания (расстрела) как по приговорам Всероссийской чрезвычайной комиссии и ее местных органов, так и по приговорам городских, губернских, а также и Верховного при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете трибуналов». Получается, что Колчака и Пепеляева данное постановление ничуть не касалось, как не коснулось оно и многих тысяч других врагов пролетариата, расстрелянных в первые месяцы 1920 г.

Как же совершилась казнь, произошедшая в 5 часов утра 7 февраля 1920 г.? Комендант Иркутска И.Н. Бурсак вспоминал: «Вечером 6 февраля я был вызван в ревком, там уже находился предгубчека Чудновский. Ширямов (председатель ВРК. – С.Д.) вручил нам постановление о расстреле Колчака и Пепеляева. Мы вышли и договорились с Чудновским, что я подготовлю специальную команду из коммунистов… Во втором часу я с командой прибыл в тюрьму. Через некоторое время туда подъехал и Чудновский.

Мы вошли в камеру к Колчаку и застали его одетым – в шубе и в шапке. Было такое впечатление, что он чего-то ожидал. Чудновский зачитал ему постановление ревкома. Колчак воскликнул:

– Как! Без суда?..

К 4 часам утра мы прибыли на берег Ушаковки, притока Ангары. Колчак все время вел себя спокойно, а Пепеляев… как в лихорадке.

Полнолуние, светлая морозная ночь. Колчак и Пепеляев стоят на бугорке. На мое предложение завязать глаза Колчак отвечает отказом. Взвод построен, винтовки наперевес. Чудновский шепотом говорит:

– Пора.

Я даю команду:

– Взвод, по врагам революции – пли!

Оба падают. Кладем трупы на сани-розвальни, подвозим к реке и спускаем в прорубь» (Разгром Колчака. М., 1969. С. 279–280).

А вот что писал о расстреле «верховного правителя» сам Мельгунов: «Где происходил последний акт жизненной драмы адм. Колчака? Чекисты скрывали место… Упомянутый выше М. Струйский, передававший рассказ сидевшего в тюрьме на одном коридоре с Колчаком интеллигентного солдата, говорит, что расстрел был произведен у Знаменского кладбища… Расстреливала Верховного правителя и Пепеляева левоэсеровская дружина (свидетельство Ширямова) в присутствии председателя Чрез. след. комиссии Чудновского, члена Военревкома Левенсона и коменданта города Бурсака. Вместе с Колчаком и Пепеляевым был повешен палач-китаец, приводивший в исполнение в иркутской тюрьме смертные приговоры. Большевики хотели символически запечатлеть последний акт “кровавой сибирской трагедии”, – упомянув в “истории” имя Колчака рядом с именем палача. Чувства элементарной порядочности у них не нашлось даже в этот предсмертный час. Но история пройдет мимо недостойной комедии этих кровавых паяцев… Трупы убитых 7 февраля были спущены в прорубь реки Ангары…

Смерть Верховного правителя знаменовала собой конец “губительной гражданской войны”, т. е., другими словами, организованной в государственном масштабе анти-большевицкой борьбы в Сибири… “Синяя птица”, которую искал благородный мечтатель, многими не понятый и оклеветанный, осталась таким образом несбывшейся мечтой… Колчак не был римским Юлианом, защищавшим “умирающую антику от побеждающих молодых хамов”: на развалинах старых он пытался строить новую Россию. Сравнивший Колчака с Юлианом Кратохвиль уподобил его и рыцарю крестовых походов, погибавшему в песках паляшей пустыни за призрак “святого Иерусалима”. Но разве история увидит в этом рыцаре только прозаического колонизатора? Нет, она опоэтизировала его, окружила его облик героическим нимбом защитника слабых и униженных, сделала рыцарем долга и подвига. И в этом её правда».

Мельгунов прав: «Очевидно, никогда не будет найдена могила верховного правителя», «искупившего трагедией своей жизни и героической… смертью» свои «невольные ошибки» и «чужие грехи, которых было так много в Сибири». С именем этого человека история действительно связала, как это и предсказывал Мельгунов, легенду о спасении и возрождении «национальной России», вновь переживающей ныне судьбоносные времена…

В сентябре 2014 г. автору этого предисловия удалось побывать в Иркутске и увидеть то место, где предположительно были расстреляны Колчак и Пепеляев. История как бы дохнула на меня тогда своим ледяным холодом. Но памятник Колчаку, возведенный в 2004 г. по проекту скульптора Вячеслава Клыкова неподалеку от предположительного места расстрела, рядом со Знаменским монастырем, производил совсем другое впечатление: своим общим видом он как бы примирял участников той кровавой драмы, и дело здесь не только в размещенных на постаменте фигурах красноармейца и «белого солдата», которые как будто бы застыли в раздумье и покое. Более важен сам образ Колчака, вроде бы угрюмого, твердого и решительного, но совсем не готового к новой борьбе. Это ощущение особенно явно проявляется на фоне и поблизости с духовной обителью Знаменского монастыря, существующего с конца XVII века и видевшего за это время самые различные, в том числе и самые жестокие кровавые драмы. Именно монастырь, осененный православным духом, как это не раз бывало в русской истории, оказался способным впитать в себя драматические коллизии страшного времени, молитвами перебороть их и подарить людям новые силы, чтобы идти дальше…

История часто лучше всего познается поэтическим взглядом, а не одним лишь анализом тех или иных документов и фактов. И именно в Иркутске, у слияния рек Ангары и Ушаковки я, как историк и в то же время поэт, попытался поэтически взглянуть на «колчаковскую драму», отразив это в двух своих стихотворениях. Первое из них посвящено самому «верховному правителю»:

Колчак

Фигура скорбная с распахнутой шинелью

На фоне яркого монастыря…

Так кончил путь меж Богом и шрапнелью,

Кто отдал жизнь за Русь и за царя.

Неподалеку речка Ушаковка

Скрывает гибели забытые черты,

И вспоминаются тачанки и Каховка,

Походы Каппеля, Чапаев и кресты…

У памятника же царствует молчанье,

Да «белый с красным» замерли у ног.

Не зря ниспосылает свыше испытанье

Для воинов на этом свете Бог.

Иркутск, 28.09.2014

А в другом своем стихотворении я попытался вспомнить о той любви, которая осенила последние месяцы жизни адмирала, даже на фоне самых смутных событий Гражданской войны, так же как когда-то ранее это случилось со многими декабристами:

Иркутск

У Иркутска два «в шкафу скелета»,

Будоражащие всех слегка:

Это декабристские секреты

И расстрел ангарский Колчака.

Две эпохи бурных испытаний:

Честь, мундиры, заговоры, кровь

И рожденье в муках новых граней,

И великая, как образец, любовь

Жён, в Сибирь ушедших за мужьями,

И опасности презревшей – той,

Кто была готова хрупкими плечами

Заслонить Правителя собой.

Никому не обойти в Иркутске

Декабристов гордые дома,

Адмиралу памятник на спуске,

Там, где Ангара шумит сама.

Два примера! А сейчас бывает

На Земле такая же любовь?

И вопрос подобный всех смущает,

Попадая нам «не в глаз, а в бровь».

Без любви истории нет ходу!

Ты поймешь такой закон простой

В час, когда заря на небосводе

Загорится вновь над Ангарой.

Иркутск, 28.09.2014

Да, могила Колчака уже никогда не будет найдена, как это предрекал Мельгунов. Но, когда ты стоишь у памятника адмиралу на фоне Знаменского монастыря в Иркутске, то кажется, что и тело его покоится где-то здесь, неподалеку. И как же разбросало могилы и погосты лидеров и героев Белого движения по свету: от Иркутска и Омска, от Петрограда и Крыма до Харбина, Белграда и Парижа. Особенно впечатляет своим особым дыханием Сент-Женевьев-де-Буа, где воскресают печальные тени былого:

Белые

Здесь алексеевцы, корниловцы, дроздовцы

Нашли навечно воинский привал,

И лучик ласкового солнца —

Французского – родным им стал.

Здесь выстроились в ровный ряд могилы,

Напомнив мне солдатский строй.

И хоть уже потеряны все силы,

Опять идут они в последний бой.

Ведь бой еще жестокий длится

За Родину, Россию и Христа

Повсюду, где история творится,

И тут, под сенью русского креста.

Кресты стоят повсюду, как солдаты,

На страже дальних русских рубежей,

А погребенные ничуть не виноваты

В трагедии их погубивших дней.

Бог ниспослал России испытанье,

Не пожалев ничуть ее сынов:

В Сент-Женевьев такое пониманье

Приходит свыше и без всяких слов.

Сент-Женевьев-де-Буа, 24.03.2013

Тема революции и Гражданской войны в последнее время получает все большее освещение, и не только в исторической литературе. Много дискуссий вызвал в обществе фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар», в котором образно и трагически показана драма русской смуты XX века. И меня как поэта этот фильм не мог не подтолкнуть к еще одному обращению к «белогвардейской» теме:

Солнечный удар

Что потеряно и утрачено?

И не пе-ре-честь…

Было ли так предназначено?

Империя, любовь и честь…

И какие безмерные жертвы?

Окаянные дни и года…

Галлиполи, Белград, Бизерта…

Двуглавый орел и звезда…

Пароходный дымок над Волгой,

И буря расправы в Крыму…

И еще Отечество долго

Пребывать будет в дыму.

И дым этот страшно горек,

Разъедает глаза до слёз,

Не вытерпит даже историк

Таких страшных угроз.

Остается только надежда

И любви дыханье живой…

Неужели снова как прежде

Поползет дым над страной?

11.10.2014

Прошло уже более ста лет со дня начала в России смуты 1917–1922 гг. И нам сегодня остается лишь еще и еще раз попытаться понять, почему и как произошла эта братоубийственная драма, и что нужно делать в нынешнее время, чтобы подобное никогда не повторилось. Силы в этом осознании и движении вперед нам могут подарить лишь вера и национальное благоразумие. Не могу не привести в конце этой вступительной статьи к книге о Колчаке свои поэтические строки, родившиеся в марте 2014 г. в Белграде, в маленькой православной церкви Святой Троицы, где нашел свое вечное упокоение другой вождь Белого движения – П.Н. Врангель. Эти строки относятся к Колчаку в самой полной мере:

В церквушке маленькой теплится

Лампадка русская не зря,

И остается лишь молиться,

Чтоб незабвения заря

Всегда с прощением блистала

Над памятью былых борцов,

Кому России было мало

И чести дедов и отцов!

Трагическая жизнь Верховного правителя России еще и еще раз показывает нам, как же богата история России великими событиями и выдающимися личностями, которые главным своим долгом считали служение своей Родине, в какое бы лихолетье и смутное время им ни пришлось жить и действовать, и пусть они совершали при этом непоправимые ошибки, верили в иллюзии и были обречены на гибель. Зато им было суждено войти в легенды или самим стать легендами!

С.Н. Дмитриев,

кандидат исторических наук,

главный редактор издательства «Вече»

(1991, 2016, 2023)

От автора

Предисловие

Дело не в законах, а в людях…

А.В. Колчак

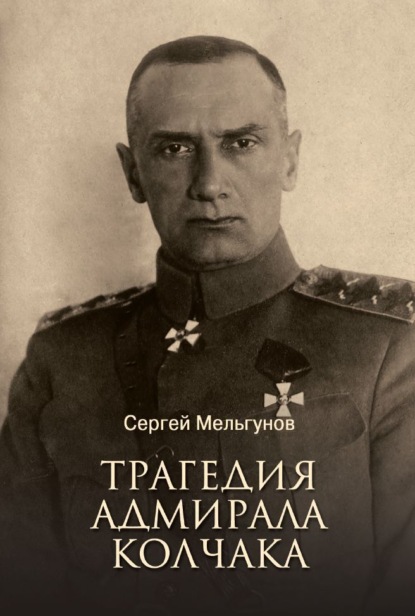

Свою книгу я назвал «Трагедией адмирала Колчака», хотя, в сущности, о личной трагедии «Верховного правителя» в Сибири буду говорить мало. А.В. Колчака я не знал и никогда не видел. Его облик рисуется мне только с чужих слов и из замечательного исторического документа, если не вышедшего из-под его пера, то непосредственно им созданного. Я имею в виду показания Колчака во время допроса следственной комиссией «революционного Правительства» в Иркутске в 1920 г. Достаточно прочесть этот литературный памятник, чтобы проникнуться величайшей симпатией к фигуре сибирского «диктатора», трагические черты которого отмечают и противники [напр., Б. Павлу в «Чехословацком Дневнике», № 269].

Да, в жизни этого человека была действительно драма. И заключалась она не только в том, что свои личные интересы он, как и многие в годы гражданской войны, принес в жертву общественному долгу. Наука влекла его к себе в юности. Отважный путешественник и исследователь-гидролог, мечтавший открыть Южный полюс и совершивший в 1903 г. смелое путешествие на Крайний Север в поисках экспедиции бар. Толля, – он был одним из тех, кто посвятил себя возрождению русского флота после японской войны. Пришла затем европейская война. С энтузиазмом Колчак погрузился в атмосферу военных действий, считая победу Германии величайшим злом для России.

В войну клином вошла революция. Тогда имя Колчака прогремело в России в связи с командованием Черноморским флотом. Месяцы тяжелой эпопеи гражданской войны, и «истинный патриот», по выражению проф. Перса в статье «SI. Rev.» [28, VIII], оставленный всеми, гибнет в большевистском застенке.

Это драма. Но не ей посвящаются последующие страницы. Я буду говорить о трагедии всей России, о трагедии всего того движения, которое превратило в глазах одних Колчака в национального героя, а для других связало его имя с неудачной «антрепризой».

Общественная трагедия здесь переплетается с трагедией личной. Человека, чувствовавшего, по собственным словам в интимном письме к другу, «отвращение» к политике, жизнь заставила быть политиком. Человека, видевшего в политической власти «крест», жизнь заставила быть «диктатором». Рыцаря подвига, безукоризненной моральной чистоты, брезгливо сторонившегося от интриг, бурно ненавидевшего произвол (характеристика бар. Будберга), политические противники сделали как бы символом политической интриги и политического насилия, искусственно и несправедливо концентрируя около личности российского «Верховного правителя» всё то темное и мрачное, что выступало так часто вопреки воле вождей на фоне борьбы, светлой и героической, за восстановление России. Идеалист, судорожно искавший лучших путей, делался ответственным за грехи других. «Колчак, узнав о расстреле заключенных в тюрьму членов Учредительного Собрания, в смутные декабрьские дни в Омске, бился в “истерике”[1], – рассказывает с.-р. Колосов, – этот диктатор обладал вообще темпераментом истерической женщины». Но неужели Колосов, а за ним Зензинов, повторившие эти слова, не понимают, сколь неуместна в данном случае их ирония? Она лишь служит личным оправданием того, с образом которого пытаются связать темные страницы освободительной от большевистского насилия борьбы. В нем, Колчаке, была «подлинная человечность», как заметил писатель Ауслендер, дававший в Сибири общую характеристику российского «диктатора».

Колчак был диктатором sugeneris, диктатором «конституционным», диктатором, звавшим всех, кто любит Россию, к ней на помощь[2]. Допустим, что этот диктатор, засвидетельствовавший всей своей жизнью бесстрашие и решимость, человек, который переоценивал, как видно из взятого нами эпиграфа, роль личности в событиях, был человеком слабым, безвольным, легко поддававшимся чужому влиянию. Мог ли он, однако, встать вне условий, в которых должна была протекать его работа? Мог ли он преодолеть препоны, с которыми встречалась его «миссия» воссоздания России? Моя книга, приуроченная к десятилетию со дня гибели А.В. Колчака, пытается ответить на эти вопросы. Он в значительной степени имел право сказать в июне 1919 г. делегации от омского «Экономического Совещания»: «Мы – рабы положения».

* * *

Я знаю, что найдутся читатели, которые заранее откажут мне в объективном суждении. Мое политическое credo должно было заставить меня отнестись отрицательно если не к личности, то к деятельности диктатора. Того требует освященная годами демократическая традиция. Если я за ученым, бесстрашным исследователем полярных стран, одним из воссоздателей морской мощи России после поражения, проникновенным солдатом русской армии, одухотворенным какой-то почти метафизической, иррациональной, идеей «очищения» человечества через войну, почти мистически познающим гегелевскую (и отчасти соловьевскую) концепцию «счастья радости» и «единоспасительности» войны, – если я отрицаю за ним квалификацию «авантюриста», то этим уже нарушаю начала объективности, установленные скованной ложными догматами мысли. Отдавая должное, мне думается, я проявляю лишь здоровое чувство подлинной исторической объективности. Демократическим талмудистам я мог бы ответить словами Герцена: «Обличая революцию, я вовсе не был обязан переходить на сторону ее врагов». Тактика части русской демократии, по моему мнению, погубила дело Колчака… и свое. Демократия в Сибири проиграла не оттого, что попала «между молотом интервенции и наковальней советской власти»…

Моя работа не будет апофеозом Колчака. Я не буду его рисовать национальным вождем, я не назову его «русским Вашингтоном», как сделал это, быть может, опрометчиво, руководитель сибирской кооперации, старый демократ, народник-революционер А.В. Сазонов[3]. Может быть, на месте Колчака могли бы быть другие, лучшие, но их не было. В исторической обстановке того времени судьба, во всяком случае, выдвинула именно его. Он был чище и идейнее других [Будберг]. Пламенный темперамент, прямота и непосредственность, чарующая одних, создавала и врагов.

Колчак погиб, и даже показания его для потомства оказались прерванными на самом важном месте. Смерть его лежит на совести его политических противников – и не только их одних. Я говорю не о большевиках. Большевики для меня не политические противники. Под кровавыми ударами этих палачей погибли лучшие люди. Население осознало, по крайней мере, этот итог гражданской войны. Недаром несколько лет назад даже советская печать передавала сообщение о паломничестве, которое наблюдается в Иркутске на сокрытую могилу Верховного правителя. Население уверено, что могила эта вблизи насыпи у тюремного рва точно опознана…

В руки большевиков Колчак попал не в честном бою. Он расстрелян был не как военнопленный. Он был в значительной степени предан – я не боюсь употребить это слово – теми, кто шел с ним так или иначе совместно в деле, которому служил Колчак. Пусть велики будут ошибки Верховного правителя! Допустим, что именно эти ошибки привели к крушению государственного режима, им возглавляемого. Но нельзя найти объективного оправдания для действий междусоюзнического командования в дни, когда Колчак был передан новой иркутской власти и без протеста заключен в тюрьму, над которой развевался демократический флаг. Закон общественной и политической морали, гражданская и военная честь были нарушены совершившимся фактом – фактом, пожалуй, небывалым в истории. Слишком мягки слова проф. Пёрса в указанной статье: «До конца Колчак оставался верным русскому народу и союзникам. Были ли они верны ему?»

Прав П.Б. Струве, написавший однажды в «Дневнике политика» [ «Возрождение», № 252], что личность Колчака заслоняется его судьбой – его трагическим концом. Гибель Колчака – пусть даже не будет «субъективно виновных» в его конце – будет всегда ощущаться как жгучее обвинение в нелепом предательстве. Таким скорбным укором войдет она и в историческое сознание потомков…

Колчак был взят «в плен» (слова В.М. Зензинова). Этот «плен» носил слишком своеобразный характер. Так в плен не отдаются. Так в плен не берут. Без волнения не могу я читать рассказа о последних днях Колчака. И мне остается лишь удивляться узости тех представителей «революционной демократии», которые и после смерти сибирского «диктатора» пытаются всё еще сосчитаться со своим политическим противником. Впрочем, пожалуй, и удивляться не приходится – для многих из них это только тактика самооправдания.

Как бы незначительна ни была личность «печального диктатора» [парижское «Pour la Russie»], чувство элементарной политической морали и справедливости не может набросить пелены забвения на позорную страницу иркутского судилища.

Колчака судил «революционный суд». Подсудимый во всех отношениях оказался выше своих судей. И с чувством какой-то глубокой обиды и поруганной личной чести перелистываешь страницы допроса адм. Колчака. Зачем его не судили только одни большевики? Зачем на эту позорную страницу занесены, помимо коммунистов, и имена представителей партий соц. – рев. и соц. – дем.? Зачем в этой комедии суда, в этом недостойном зрелище в роли статистов, впрочем не пассивных, выдвинуты демократы? Этого пятна не смоет никакая «объективная история». Такие вещи действительно «не изглаживаются из исторической памяти».

* * *

Для того чтобы уяснить себе роль Колчака и ту обстановку, при которой протекала правительственная деятельность Верховного правителя, совершенно неизбежно обратиться к периоду, предшествовавшему диктатуре. «Колчаковщина» находилась в полной зависимости от тех явлений, которые сложились задолго еще до появления на авансцене адм. Колчака. Это вовсе не значит, что Колчак слепо следовал по путям, построенным его предшественниками. Но ему приходилось действовать и проявлять инициативу в определенной атмосфере, созданной общественными переживаниями того времени. Последние все вытекали из революции, и не от воли отдельных людей подчас зависело их изменение.

Я отсылаю читателя к своей книге «Н.В. Чайковский в годы гражданской войны». Там я старался показать общественную психологию после октябрьского переворота; изобразить позицию отдельных политических групп; начертать разброд в среде революционной демократии – ее неумение оценить в должной степени общенациональное бедствие и подчинить свои партийные интересы общенациональным целям. Лишь меньшинство в этой демократии пыталось добиться необходимого для противодействия большевикам единства. Оно разбивалось о догматическую косность переживаний других политических вождей. Всё это, скорее, предвещало неудачу противобольшевистского движения. Сибирь и при Колчаке и до Колчака испытала на себе всю тяжесть проклятия, висевшего над Россией. «Корень зла в том, – сказал Колчак 13 ноября, в бытность военным министром Директории, д-ру Павлу в Омске, – что русские никак не могут утвердиться на национальном принципе, ставя интересы партийные выше интересов своего народа. В этом отношении виноваты одинаково оба крыла: и левое и правое. Всякая политическая борьба до тех пор, пока она не стоит на национальной почве и на программе освобождения России, – вредна» [ «Чехословацкий Дневник», № 228].

Действительно, немногие сумели твердо стоять на этом «национальном принципе» в годы гражданской войны. Немногие среди социалистов могли бы подписаться под словами эсера Д.С. Розенблюма на листе автографов Уфим. Гос. Совещания: «В настоящее время я прежде всего русский, а потом социалист». Или под словами соц. – дем. П.П. Маслова (известного экономиста): для того чтобы «совершить великое дело спасения России», нужно «забыть и пожертвовать не только своими личными интересами, но и интересами отдельных групп»… [ «Красный Архив». XXXI, с. 202–203].

Я начну свой рассказ с момента, когда на горизонте России стала вырисовываться возможность восстановления Восточного фронта против Германии при содействии союзнических сил. Только вникнув в политику колебаний международной дипломатии, в раздражавшее русскую общественность балансирование между признанием и отрицанием большевизма, можно понять тот суровый (farauchement) «национализм», за который упрекают Колчака иностранные наблюдатели тогдашней сибирской жизни. «Колчак не понимал, – говорит член французской военной миссии проф. Легра, – что иностранцы необходимы для победы над большевиками» [ «М. S1.» – «Le Monde Slave», 1928, II, р. 186].

В сознании русских, боровшихся с большевиками, противогерманский фронт одновременно был и противобольшевистским. И в Сибири на первых порах, и на Волге он был облечен в демократическое одеяние. Он шел под флагом защиты разогнанного большевиками Учредительного Собрания 1917 г. Обстановка существенно отличалась от того, что история гражданской войны раскрывает на Юге. Изучение восточной эпопеи поэтому может представить особый интерес, но я буду ее рассматривать только со стороны подготовки ноябрьского омского переворота, приведшего к вручению власти адм. Колчаку. В «преддверии диктатуры» важно отметить те черты эпохи, которые создали и питали эти явления, столь несправедливо окрещенные противниками именем Колчака – между тем они сами должны признать, что «колчаковщина» появилась «задолго до Колчака». Колчак в ней неповинен, и поэтому следовало бы этот термин похоронить в истории. Мало того, читатель увидит, что демократическая власть – власть преимущественно партийная соц. – революционеров в Самаре – на практике ничем не отличалась от власти «реакционных генералов».

* * *

Вся эта эпоха не нашла еще себе исследователя. По многим вопросам нет еще необходимого даже документального материала. Приходится идти иногда ощупью и разбираться в смутных контроверсах, которыми полны мемуары действовавших лиц. История самарского Комитета Учр. Собр. (Комуч), Сибирского правительства, Директории и эпохи Колчака – всё это требует детального, подчас архивного исследования.

Моя задача могла быть только очень скромна – я хотел сделать как бы сводку появившегося уже материала. Я пытался использовать всю литературу, изданную за рубежом (отчасти иностранную), и воспользоваться главнейшим, что появилось в Советской России (в общей сложности мною использовано более 100 книг). И заранее приходится мириться с множеством «неточностей», быть может и немаловажных, которые кропотливый критик может отметить в моем труде.

В истории гражданской войны пока в значительной степени, к сожалению, приходится заниматься еще анализом отдельных фактов. По многим вопросам, как мы увидим, возможны лишь предположительные ответы: так обстоит, напр., дело с омским переворотом 18 ноября. Ясна обстановка «заговора», силы, которые действуют, но далеко не отчетлива еще сама организация переворота.

Мои «неточности» будут отчасти вытекать из того обстоятельства, что меня лично не было на месте действия, мною описываемого. Я должен выступать исключительно как историк, бытописатель, а не мемуарист, т. е. владея мертвым, а не живым восприятием. Правда, я пытался отчасти привлечь и непосредственных свидетелей путем бесед и выяснения спорных вопросов, которыми изобилует описываемая эпоха. Но живые свидетельства сами по себе и тенденциозны и противоречивы. Я пытался восполнить личные наблюдения чтением тогдашних сибирских газет, хотя бы их неполных комплектов. Повседневная печать при всех условиях так или иначе отражает обыденную жизнь. В газетах найдется материал, которого нет у мемуаристов и который не отражается в официальных документах эпохи, к тому же опубликованных в советской историографии довольно случайно и неполно.

Если у меня нет преимуществ, которыми располагает мемуарист; если мое отдаленное пребывание от места действия, при отсутствии достаточно разработанных и документальных данных, ставит меня в невыгодное положение в качестве историка того времени, то имеются некоторые преимущества и на моей стороне. Я чужд непосредственной заинтересованности мемуаристов, так часто стремящихся в изложении к политическому самооправданию. События преломляются в моем сознании не под утлом зрения действующих лиц – я всё же на сибирские события смотрю со стороны. Возможно, я не всегда верно улавливаю мотивы. Документ сухо передает факт, не давая ему пояснения и не изображая психологических основ мотивов действующих лиц. Но одно уже установление факта при современном состоянии материала мне представляется явлением положительным. Отделение легенд от происшедшего, вылущивание зерна из наросшей уже оболочки делает, как мне кажется, мою работу небесполезной и для современников, и для будущего историка этой эпохи.

Пелена искажений густо уже покрыла события недавнего еще времени. Я должен буду опровергать эти искажения. В силу этого работа моя часто, очень часто будет носить полемический характер. В силу спорности, я вынужден был подчас непропорционально много места уделять отдельным контроверсам. Я все-таки пытался посильно установить не только фактическую основу. Но в своих обобщениях и выводах я не стремился к фиктивному объективизму, скрывая собственные взгляды и настроения.

«История должна исправить, – говорит Струве, – огромную, непереносимую и жуткую в своей непонятности неправду». Я не могу, конечно, претендовать на выполнение таких больших заданий. Но я остро ощущаю то, о чем говорит Струве. Образ Колчака неотступно стоит как «какая-то неотомщенная тень». Моя книга – лишь маленькая дань погибшему за дело любви к родине человеку со стороны если не политического противника, то, во всяком случае, инако политически мыслящего. Колчак погиб «за чужие грехи». Как характерно, мы встретим эти слова не только у Гинса, но и у чешского обозревателя «сибирской драмы» Бог. Пршикрыла (1929).

Колчак был увлечен мечтой о восстановлении великой России. По словам автора известного сибирского «Дневника» бар. Будберга, Колчак «непоколебимо» был убежден, что если не ему, то тем, кто его заменит, «удастся вернуть России всё ее величие и славу». Мечта искреннего, но, быть может, «наивного идеалиста» не осуществилась. Россия всё еще в небытии… В чем причина? Думаю, что до некоторой степени ответ найдется и в фактах, которые пройдут на следующих страницах.

* * *

Автору никогда не нужно давать оружия критике. Моя книга написана несколько спешно, но мне хотелось ее выпустить к десятилетию гибели адм. Колчака. Мне думается, что многое из рассказанного здесь не было в свое время известно противникам «Верховного правителя». Закулисная сторона должна разъяснить психологию эпохи и реабилитировать память «Верховного правителя», по крайней мере, среди тех его противников, которые смогут действительно отнестись объективно.

Мне нет надобности, выпуская книгу в эмиграции, описывать ненормальные условия зарубежной работы – и прежде всего отсутствие под рукой подчас необходимых книг и материалов. С тем большей благодарностью я должен вспомнить полученное мной разрешение работать в пражском «Русском Заграничном Архиве» и содействие, оказанное со стороны всех работников Архива. Только здесь, в этом богатом уже хранилище газет эпохи гражданской войны, я мог, между прочим, хотя бы частично познакомиться с нужной мне периодической печатью.

Особо я должен отметить информацию, полученную мною от ген. М.А. Иностранцева и С.С. Старынкевича. Ряд указаний и материалов мною получены от М.В. Бернацкого, Г.К. Гинса, Н.Н. Головина, А.Ф. Изюмова, В.М. Краснова, Б.И. Николаевского, А.А. Никольского, Т.И. Полнера, Л.И. Пушковой, Н.П. Ягудки и Б.И. Элькина. Моя работа, главным образом в третьей ее части, не могла бы быть выполнена без горячего содействия В.С. Озерецковского.

- Сергей Лемешев. Лучший тенор Большого

- Николай Крючков. Русский характер

- Владимир Высоцкий. Жизнь после смерти

- Сталин. Отец народа

- Екатерина Фурцева. Любимый министр

- Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей

- Настоящий Лужков. Преступник или жертва Кремля?

- Вячеслав Тихонов. Князь из Павловского Посада

- Леонид Быков. Аты-баты…

- Вознесенский. Я тебя никогда не забуду

- Илья Глазунов. Русский гений

- Император Николай II. Человек и монарх

- Император Николай II. Мученик

- Екатерина Великая

- Николай I

- Александр II

- Государь Петр I – учредитель Российской империи

- Генералиссимус Суворов

- Трагедия адмирала Колчака

- JFK. Президент Кеннеди. Заговор в Далласе